高三化学复习备考“高耗低效”的分析与突围

作者: 邹秀萍 张贤金

摘 要 高三化学复习备考“高耗低效”现象比较普遍。从知识层面、教师层面和学生层面对“高耗低效”现状进行分析。教师需要在备考阶段,结合新高考新课标、高考评价体系及教材内容,调整复习的策略和方法,有针对性地进行复习指导。具体策略如下:立足课标,强化主干知识;创设情境,提升关键能力;聚焦情景,研究考试试题;加强反思,及时查缺补漏。并提出从“高耗低效”转向“低耗高效”的建议:有效整合复习内容,了解学情考情,提升学生备考能力,培养良好的习惯。

关键词 高三化学 复习备考 提质增效

作者简介:邹秀萍(1982— ),女,江西抚州人,福建省罗源第一中学一级教师,大学本科,研究方向:中学化学教育教学研究;张贤金(1985— ),男,福建南安人,福建教育学院化学教育研究所副教授,硕士,研究方向:中学化学教育教学研究。

基金项目:本文系教育部福建师范大学基础教育课程研究中心2022年开放课题“基于‘读思达’教学法培养高中生化学高阶思维能力的实践研究”(课题编号:KCA2022142)的阶段性研究成果。

高三化学通常进行两轮复习,包括章节复习以及专题复习。在第一轮复习过程中,重在夯实基础,形成知识体系,通常要花一个多学期的时间将高中化学教材中的内容进行系统梳理,但是大部分学生在第一轮复习结束后仍然无法形成知识体系,对前期复习过的内容遗忘率较高。第二轮复习重在归纳整合,强化主干知识,多以专题的形式进行复习,并辅以适量类高考题型的习题,每一专题都需要花费几节课时间去复习基础知识,课后学生去做相应的习题,再花几节课时间去评讲习题。经过一段时间,学生对本专题的知识有所了解,能够用本专题知识解决相应的题型,但是换个情境,或是将多个专题知识综合起来,学生就不知该用什么知识来解决问题。复习后学生的知识仍然是零散的,无法将不同专题的知识有机联系起来,形成知识框架。同时对学生能力的培养不足,学生的读图读表能力、分析问题和解决问题能力都没有得到明显提高,存在明显的“高耗低效”现象。因此,在高三化学复习备考过程中,教师需要结合《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》和《中国高考评价体系》,以及本省高考化学考试的特征,改变复习的策略和方法,有针对性地进行复习指导,从“高耗低效”转向“低耗高效”,实现高三复习备考提质增效。

一、当前高三化学复习备考“高耗低效”的现状分析

(一)从知识层面来看

1.元素化合物知识“繁”“杂”“难记”,物质的化学性质、实验室制法、工业制法和化学方程式多;学生对化学方程式和离子方程式不能区分,且书写方程式的时候易漏写反应条件、气体符号和沉淀符号等。例如,氮及其化合物涉及到N2、NH3、NO、NO2、HNO3及铵盐的性质,化学方程式多,学生书写时得分率低。

2.化学反应原理知识比较抽象,难理解,涉及的基本概念多且易混淆。例如,有关四大平衡常数:Kc(Kp)、Ka(Kb)、Kh、Ksp不能有效区分和应用。

3.物质结构部分对学生的空间想像力要求较高,尤其是晶体知识对学生立体几何知识水平要求较高,且一些理论知识很抽象,概念易混淆。例如,对原子的电子排布式、原子的价电子排布式、原子的电子排布图、原子结构示意图、分子的空间构型、分子的VSEPR模型等,学生难以区分。

4.高考题又将元素化合物知识与反应原理、化学实验等知识综合在一起进行考查,侧重于对学生学科核心素养的考查,学生无法将相关的知识进行整合应用。

(二)从教师层面来看

1.教师对新课改、新理念的理解和感悟不够。高三化学复习课堂教学活动设计不理想,重知识轻能力,对高中化学知识没有从不同角度进行梳理,构成知识框架,缺乏以大概念、学科观念为统摄进行整合,导致课堂上“高耗低效”。

2.教师对学生的学情了解不够,不能因材施教。高三每位学生的化学知识薄弱点都有所不同,而部分教师却采用“一刀切”的方法,不能对不同层次的学生有针对性地布置个性化的作业,这导致学生在高三化学备考过程中“高耗低效”。

(三)从学生层面来看

1.学习主动性不够。部分学生在学习上主动性较差,不能自主学习,习惯于依赖教师、家长和同学,把学习当作是一种任务,学习的完成需要多方的监督与陪伴。上课动手、动笔、动脑均较少,听课效率不高,课后也只是完成教师布置的书面作业,对于整理型、反思型的作业不能及时完成。

2.学习目标不明确。学生在课后没有去整理已学知识,不知道自己的化学知识薄弱点在哪,只是一味地跟着教师去复习,教师说这是重点,就去大量刷题,而不管这块内容是否已经掌握,结果浪费很多时间,而真正薄弱的地方,却没有花时间去提升。

3.化学常识薄弱。化学与生活生产息息相关,对于高中学生,绝大部分时间都是在学校度过,对化学的学习只局限于教材上的化学知识,生活中的化学常识无法与所学的化学知识联系起来。而高考强调学以致用,应用化学知识解决生活、生产和社会发展中实际问题的能力不足,这些都导致学生在高三化学备考过程中“高耗低效”。

二、高三化学复习备考走向“低耗高效”的策略

(一)解决知识层面问题:立足课标,强化主干知识

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》和《中国高考评价体系》是高考化学命题的依据与方向。针对知识层面存在的问题,首先教师需要结合新高考、新课标、高考评价体系明确考试范围、教学目标、考查比例、化学思想等信息,带领学生进行高三化学复习并强化主干知识。其次,教师需要围绕教材以及近年来的高考题目有针对性地进行复习,由此强化、巩固基础知识,掌握解题的基本方法,并且分析各章节之间的联系,培养学生建构自身的知识网络。

整体来看,高考化学题目不管题型如何变化,都侧重于基础知识的考查,所以教师需要帮助学生掌握主干知识的内在逻辑关系。化学基础知识复习要以基础内容为线索融合基本概念和方法,实现教材内容各章节以及模块知识点的串联与整合,融会贯通。这就要求教师加深对新课改、新理念的理解和感悟,对杂乱的化学知识进行整理和归纳,指导学生对化学知识进行同类归纳、异类比较、纵横联系、点面结合,积极地调动学生的学习主动性,提高复习效率。

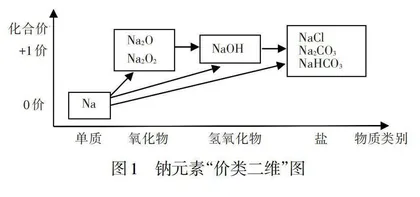

例如,复习钠及其化合物时,首先让学生完成钠元素的“价类二维”图,如图1所示。分析含钠元素的单质及其化合物的性质以及相互之间的转化关系,建构元素观、转化观、分类观,为后续氯、氮、硫、铁、铜等元素的复习建立模型。

在复习Na2O2分别与H2O和CO2反应时,重点从氧化还原反应的角度分析,渗透氧化还原反应的相关知识。

在复习Na2CO3和NaHCO3时,从以下三个角度展开:Na2CO3和NaHCO3的相互转化、Na2CO3和NaHCO3的鉴别、Na2CO3和NaHCO3的制备。

对于Na2CO3和NaHCO3溶液的鉴别,复习时安排如下复习环节:

[环节一]让学生判断能否用氯化钙溶液鉴别碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液,(学生在高一学习时认为是可以鉴别的,但是在高三的一些探究性实验习题中认为是不可以鉴别)引发学生的认知冲突。然后让学生设计以下两个实验并用实验验证:① 0.01 mol/L的CaCl2溶液分别与0.01 mol/L的Na2CO3溶液、0.01 mol/L的NaHCO3溶液反应,现象是前者产生白色沉淀,后者无明显现象。结论:可以用CaCl2溶液来鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液。② 0.2 mol/L的CaCl2溶液分别与0.2 mol/L的Na2CO3溶液、0.2 mol/L的NaHCO3溶液反应,现象是均产生白色沉淀。结论:不能用CaCl2溶液来鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液。

[环节二]为什么溶液浓度不同产生的实验现象不一样呢?引导学生从沉淀溶解平衡的角度(Qc与Ksp的关系)进行分析。

[环节三]猜想CaCl2溶液与NaHCO3溶液反应产生的白色沉淀的成分,并用化学方法验证。

学生提出猜想。猜想1:白色沉淀是Ca(OH)2。猜想2:白色沉淀是Ca(HCO3)2。猜想3:白色沉淀是CaCO3。

教师提供一些资料:NaHCO3、CaCl2、Ca(HCO3)2、NaCl在20℃的溶解度,Ksp[Ca(OH)2]、Ksp(CaCO3)、[Ka1](H2CO3)、[Ka2](H2CO3)等。

学生通过计算、判断,得出结论:白色沉淀是CaCO3。并借助pH传感器和CO2传感器进行实验:0.2 mol/L的CaCl2溶液与0.2 mol/L的NaHCO3溶液反应有CO2产生,溶液的pH几乎不变,因此CaCl2溶液与NaHCO3溶液能反应,反应的离子方程式为:Ca2+ + 2HCO3- = CaCO3↓ + CO2↑ + H2O

在复习Na2CO3和NaHCO3的制备时,可以将侯氏制碱法的一些实验和工艺流程题渗透进来。通过这样的复习,不仅复习了元素化合物知识,还将氧化还原反应、离子反应、物质结构、化学实验及化学反应原理中的电离平衡、沉淀溶解平衡等知识串联起来,带领学生将知识点融会贯通。从不同角度分析Na2CO3和NaHCO3,通过多样化的信息和设问引导学生独立思考,摆脱思维定势,给学生搭设开放性的思维平台,使不同层次学生都能够充分展现化学学习的思维过程,学有所获,避免出现“一刀切”现象。同时,帮助学生构建价类二维学科大概念,让学生对物质有更深刻、更本质的认识,提升学生的学科素养[1],培养学生实验设计及探究能力,分析和解决化学问题能力,落实化学学科核心素养,提高课堂复习效率。

(二)解决教师层面问题:聚焦情景,研究考试试题

针对教师层面存在的问题,笔者认为可以从创设情景提升关键能力和研究考题整理解题思路两个策略出发,提升教师高三复习备考的能力和效果。

1.创设情境,提升关键能力

《中国高考评价体系》明确了“一核四层四翼”,强调高考要学以致用,使用贴近时代、社会、生活的素材,选取生活、生产和社会发展中的实际问题,考查学生运用知识、能力和素养解决实际问题的能力[2]。在高三化学复习知识梳理的过程中需要教师结合原有的知识水平加以梳理,然后建立知识网络,以真实的情境和情景活动为载体,聚焦核心知识,运用学科思维方法,开展证据与推理、符号与表征等具有化学学科特质的学习活动[3],让学生在情境中感受知识的重要性,并且结合教学的重难点以及历年高考试题进行复习。知识之间是相互联系的,并且新旧知识也存在逻辑关系,在复习过程中需要做到由简到繁、逐层深入,使学生在问题情境当中逐渐更新知识结构,而且在实际教学过程中创设相关情境可以使学生的联想能力得到有效培养。

例如,在沉淀溶解平衡的复习中,按以下四个环节进行复习:

[环节一]创设问题情境。用湿布擦洗过的黑板干了以后为什么还是“白糊糊”的?

[环节二]引出复习内容。介绍粉笔的主要成分为CaSO4,分析CaSO4在水中存在溶解平衡,建立沉淀溶解平衡,并复习溶度积Ksp。

[环节三]问题解决。分组讨论怎样才能让黑板擦洗得更干净。根据讨论分析,进而复习沉淀的溶解、沉淀的转化、沉淀溶解平衡的影响因素、Ksp的应用等知识点。

[环节四]拓展提升。铜矿的酸性废水中c(Cu2+) = 0.05 mol/L,如何让废水达到排放标准?(依照国家GB8978-2003《污水综合排放标准》制定c(Cu2+) ≤ 1 × 10-7 mol/L)

提供资料如表1和表2所示。

学生通过分析和计算,判断出最佳处理方法。

从“白糊糊”的黑板真实情境出发,对沉淀溶解平衡的相关知识进行复习,并用所学知识去解决生活、生产中的实际问题。在这样的复习中,学生学习兴趣更浓,复习效率较高,不仅复习了化学知识,也提高了学生分析问题和解决问题的能力,培养了学生的社会责任意识。

因此,在高三的复习过程中,应多创设真实情境,对教学内容进行结构化设计,辅以实验为主的多种探究活动,以提升学生面对生活中的探索情境,分析和解决问题所必备的综合能力,帮助学生解决化学常识薄弱这一短板,提高用化学知识来解决生活、生产和社会发展中实际问题的能力。