核心素养视域下的中考历史命题实施路径

作者: 景生进

摘 要 教育综合改革背景下,中考命题亟需在考查内容、立意、目标、手段等方面作出积极应答。以2018—2021年南通市中考历史试题为例,从“凸显立德树人的价值取向”“突出核心素养的考查内容”“落实四位一体的考查要求”“创设丰富多样的问题情境”四个角度浅析核心素养视域下中考命题实施路径改革,以求充分发挥考试评价的风向标功能,助力课堂教学转型升级。

关键词 核心素养 中考历史命题 实施路径

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中提出“唯物史观”“时空观念”“史料实证”“历史解释”“家国情怀”等五大学科核心素养[1]。教育部考试中心同时也出台了“一核四层四翼”高考评价体系,确定历史学科在核心价值、学科素养、关键能力、必备知识等方面的考查内容,提出历史学科在基础性、综合性、应用性、创新性等方面的考查要求。目前,虽然尚未颁布核心素养导向的初中历史新课标,也未制定新的中考评价体系,但是基于初高中历史学科一脉相承的关系,更因为“中考改革与高考改革具有某种一致性,它们都将扭转应试教育倾向、促进学生健康成长成才作为改革的出发点和落脚点”[2],因而我们可以依托高中历史新课标和高考评价体系来分析初中历史学科核心素养及评价体系的内涵、维度和基本框架,并以此来指导和改进中考命题,以充分发挥中考考试评价的诊断、导向、激励和促进功能。笔者以2018—2021年南通中考历史试题为例,浅析核心素养视域下中考命题实施路径,以求教大家。

一、考查立意——凸显立德树人

考试命题工作体现国家教育政策,注重加强对学生理想信念、爱国主义、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等方面的考查,引导学生树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观和宗教观,促进学生德智体美劳全面发展[3]。立德树人既是初中历史课程的根本任务,也是中考的核心功能。命制中考历史试题时要充分挖掘历史知识中的爱国主义、家国情怀、劳动精神、科学精神等教育元素,旗帜鲜明地坚持价值引领,落实立德树人的根本任务,以保证中考评价正确的导向作用。

例1(2018年南通中考第23题):自1956年社会主义基本制度建立后的二十年里,中国共产党领导中国人民进行了艰辛探索,取得了一系列重大成就。这些成就包括( )①共和国第一部宪法的颁布②武汉长江大桥建成③中国恢复在联合国的合法席位④组建战略导弹部队。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

本题答案为D。1956—1966年是全面建设社会主义的十年,是党对中国社会主义建设艰辛探索的十年。这十年以《论十大关系》和党的八大为标志,形成了党对社会主义建设道路探索的良好开端,但是由于党对大规模社会主义建设经验的不足,凭主观愿望和意志办事,导致事与愿违,先后发生了“大跃进”、人民公社化运动,使得社会主义建设遇到了困难。1966—1976年更是产生了“文化大革命”这样全局性的、长时间的“左”倾严重错误,国家和人民遭到重大损失。围绕1956—1976年的史实,各地中高考试题存在着两种明显的命题误区:一是视为“雷区”,避而不考,人为造成教学内容和考查要点的缺失;二是僵化理解课标和教材,着重考查“左”倾错误的表现、危害,进一步加深了学生对该时期社会主义探索的负面认识。

习近平总书记深刻指出,我们党领导人民进行社会主义建设,有改革开放前和改革开放后两个历史时期,这是两个相互联系又有重大区别的时期,但本质上都是我们党领导人民进行社会主义建设的实践探索。对改革开放前的历史时期要正确评价,不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期,也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期[4]。回溯1956年后的二十年历史,既不能回避失误,更不能以偏概全,不仅要看到若干错误,更要看到党依靠群众、纠正错误、化解危机并最终走向胜利的根本趋向。

中考试题重视发挥学科育人考查功能,有利于引导学生落实国家对历史教育的要求,培养具有坚定的社会主义核心价值观的合格学生,从而实现历史课程的育人目标。

二、考查内容——指向核心素养

林崇德在《21世纪学生发展核心素养研究》中指出,学科核心素养的提出可以指导课程改革、教学实践、教育评价以及学习方向[5]。新时代的中考历史命题必须借鉴高中课标中历史核心素养的五个维度,同时考虑初中生与高中生在生理、心理、认知能力及认知水平等方面存在的阶段性差异,适当降低各个维度考查的水平标准。因此,高质量的中考历史试题命制既要注重考查基础知识、基本技能,还要注重考查思维过程、创新意识和分析问题、解决问题的能力。

例2(2020年南通中考第30题):近年来,以直接访问当事人或亲历者为研究方法的口述史学悄然兴起。如果开展口述史研究,下列主题最适合的是( )

A.拿破仑法典的颁布 B.明治维新的开展

C.马克思主义的诞生 D.纳米比亚的独立

本题答案为D。“时间”是历史和史学中必不可少的因素,任何历史事件和文明的兴衰在时间上都有开端和终结[6]。时间考查类试题在中考试题中必然占据不小的比重。该题主要考查学生对于时间基本术语的计算能力,借助“资料应源自亲身生活于历史现场的见证人的记忆”这一口述史研究的特异性,实质上考查的是“纳米比亚独立的时间”,较好地体现了中考试题“既注重控制难度又杜绝死记硬背”的命制原则。

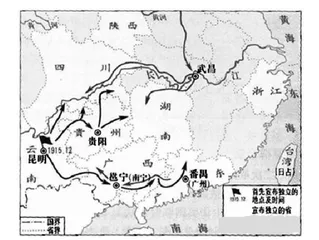

例3(2019年南通中考第21题):“左图右史”是历史学习的重要方法。下图可以用来研究( )

A.武昌起义 B.护国战争 C.北伐战争 D.转战陕北

本题答案为B。任何历史现象、历史事件都有其赖以存在的空间位置,在一定的地理环境中发生发展。

历史地图便是表现历史现象、历史事件的空间位置和地理环境的工具,它可以再现历史发展中一定的空间变迁的形象[7]。学生依据地图上“昆明(1915.12)”“云南、贵州、广西、广东”以及红色的行军路线等信息判断出研究对象是“护国战争”。从命题角度看,主要检验学生的必备基础知识,考查学生读图识图以及运用所学知识分析判断的关键能力,实质上考查学生的学科核心素养的水平。

例4(2021年南通中考第28题):下列百分比反映的是英国农业中的男性劳动力在全国男性劳动力中的比例。导致比例变化的主要因素是英国( )

A.庄园经济的发展 B.开辟新航路

C.君主立宪制确立 D.进行工业革命

本题答案为D。史料实证素养,指的是运用可靠的史料经由严密的逻辑推理建构历史认知的能力,包括史料类型的辨别、史料证据力价值的辨析、史料内容的解读以及史料的运用四个方面的能力[8]。命制史料实证类试题时,要明确考查目标,精选适切史料,从辨别史料不同类型、掌握史料搜集方法、辨析史料真伪及价值、提取史料关键信息、运用史料解决问题等不同角度进行设计。该题考查学生对史料内容的解读以及运用所学知识进行比较鉴别的能力,考生需先凭借基本的阅读能力汲取“1770年—1840年间英国农业中男性劳动力比重不断下降”这一浅层信息,然后要运用所学背景知识对该浅层信息进行推理,从而得出正确结论。

例5(2020年南通中考第27题):下图反映了近代部分国家和地区生铁产量的变化情况。其产量变化的主要原因是( )

A.租地农场的出现

B.手工工场的产生

C.福利政策的实行

D.蒸汽动力的应用

本题答案为D。历史解释是以时空观念为前提,以史料实证为支撑,以历史理解为基础,有意识地对过去提出理性而系统的具有因果关系的叙述[9]。历史解释的内容十分丰富,所有的历史叙述在本质上都是对历史的解释,但是中学阶段的历史解释需要重点讲清历史线索、历史原因、历史影响、历史价值四个关键要素。其中因果联系是历史事件之间最本质的联系,也是历史解释的核心内容[10]。

1850年与1790年相比,英法美及德意志的生铁产量均呈增长趋势,尤其是英国增长30多倍,幅度惊人。命制历史解释类试题,考查内容及创设的问题情境应当包含明确的时空要素,选取的史料应当权威、典型、可靠,设问指向清晰无歧义,正确选项或预设答案与问题情境和史料关联度高且具有唯一性。

三、考查要求——落实“四位一体”

中考兼具毕业考的通过性和升学考的选拔性,这是两种截然不同的考查功能。中考试题命制要基于不同学科特点,合理设置试题结构,减少机械记忆试题和客观性试题比例,提高探究性、开放性、综合性试题比例。南通中考历史命题努力追求“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的综合考查,使得“立德树人”真正在中考评价实践中落地。

例6(2018年南通中考第32题):第二次世界大战后,出现了美苏长期冷战对峙的两极格局。请回答:

(1)美苏两极格局正式形成的标志是什么?两极格局形成后,美苏冷战对抗严重威胁了人类进步和安全。请你结合所学知识举一例说明。(4分)

(2)在两极格局下,世界各国竞争激烈。阅读下列大事年表:

1964年 匈牙利成立经济体制改革委员会

1965年 美国工业生产增长率达到9.9%

1967年 法、意等国成立了欧洲共同体

1986年 苏共二十七大通过了以根本变革经济体制为主的改革纲领

1987年 日本的国民生产总值超过苏联,成为世界第二经济大国

回答:根据上述大事年表,归纳二战后世界历史发展的两条基本线索及其对两极格局的影响。(3分)

(3)美苏两极冷战对峙的格局虽已结束,但关于冷战起源的问题依然值得人们深思。

观点一 二战后,美国成为资本主义世界的盟主,其称霸世界的野心愈益膨胀,把经过战争洗礼而强大起来的苏联视为实现其野心的障碍。

观点二 美国确立了称霸世界的全球战略,日益把苏联看做其称霸全球的主要障碍。苏联认为战争是资本主义垄断和竞争的产物,美国自然是苏联潜在的防御对象。战后苏联极力在欧洲扩张自己的势力。

回答:上述两种观点在冷战起源问题上有何区别?如果据此展开基于历史证据的研究性学习,你认为如何才能探寻到冷战起源的真相?(3分)

该题将核心价值、学科素养、关键能力、必备知识的考查融为一体,考查内容覆盖广、考查形式多样化、难度设置有梯度,保证试题的区分度和信度。

第(1)问考查的是基础知识的再认再现,基础知识点是历史学科体系的构成要素,包括基本史实、重要的历史事件和人物、基本概念等内容。在考试测量中,基本知识点起到双重作用。由于对基本知识的掌握是考试测量的内容之一,知识点本身就是考查的对象,同时对能力的考查也离不开基本知识点的支撑。

第(2)问结合大事年表,要求“归纳二战后世界历史发展的两条基本线索及其对两极格局的影响”,考查基本的学科思想和学科方法,引导初中历史教学注重通史知识体系的构建,既是2011版新课标“点—线”结合体例的要求,更是出于让学生适应高中历史教科书模块专题编写体例的需要。

第(3)问冷战起源观点,隐含反思当前国际关系中存在的冷战思维。有机渗透历史证据意识,将历史课程内容的教育功能与学生的发展结合起来,提升学生的学科素养和国际理解意识,以充分体现历史学科的育人功能。