联结自然,在生活中成长

作者: 上海市教师教育学院托班研究中心组

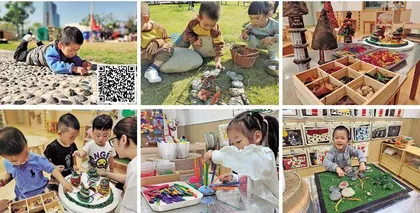

环境是影响托班孩子发展的重要因素。教师应为托班孩子创设安全温馨的心理环境、丰富多样的物理环境,让他们在亲身体验、实际操作中获得直接经验,满足他们全面均衡发展的需要。下面,我们一起来分享几位一线托班教师的经验,感受孩子们在丰富、适宜的环境中的自然发展、和谐发展、充分发展。

享受妙趣的“悦”读时光

上海市宝山区区直机关幼儿园/曹 轶

图画书对促进托班孩子的语言发展有着独特的价值和作用。我们发现“在游戏中体验,在体验中阅读”是一种非常适合托班孩子的方式。下面就以图画书《好神奇的小石头》为例来阐述如何让托班孩子提高阅读兴趣,理解阅读内容,激发开口表达的欲望。

一、从生活和游戏中发现孩子的兴趣

旦旦俯卧在操场的一条小路上,专注地看着镶嵌在水泥地里的一块块鹅卵石,不停地用小手在石头表面触摸,试图抠挖露出地面一半的石头。只见他一会儿捏一会儿抠,见这块抠不出来再换另一块抓一抓、敲一敲……对石头产生好奇的不止旦旦一人,水池边装在筐里的鹅卵石同样吸引着几个孩子,他们兴奋地开启了装、掏、扔等各种玩耍方式。

在后续的观察中,我们发现孩子们对小石头情有独钟。他们有的把小石头当成宝石,有的把小石头当作鸟蛋藏到盆栽植物里。这些场景再次让我们感受到自然物对孩子的吸引力。我们从孩子喜欢玩小石头的兴趣中寻找激发孩子阅读的契机。如果顺应孩子的兴趣在阅读区投放相应的图画书,孩子是否会将对小石头的兴趣迁移至图画书阅读中呢?

由于托班孩子喜爱阅读与自己生活息息相关的内容,因此,我们在选择图画书时会考虑与孩子的生活和游戏相联系。基于孩子对小石头的兴趣,我们遵循孩子的阅读特点,选择了几本有关石头的、文字较少的、画面简单的图画书。我们发现互动性较强的洞洞书《好神奇的小石头》很好地激发了孩子的阅读兴趣。这本书“别有洞天”,虽然只有一个小石头形状的小洞,可是每次随着拟人化的小石头“一转身”,这个形状就会神奇地变成各种各样的新事物。一天,阿宝拿着这本书一页页翻看,第一遍看时一声不吭,第二遍看时边翻边说“黄色、梨……灰色、老鼠……”,每翻一页都迫不及待地把后一页的内容讲出来。之后的几天里,他也时常光顾阅读区。我们发现,重复猜测有趣的故事情节让孩子们产生了强烈的好奇心和阅读欲望,而简单易懂的故事画面又让孩子们轻松地展开自主阅读,获得成功感。

二、为孩子创造感知、操作和体验的机会

随着对《好神奇的小石头》的熟悉,孩子们将相关内容迁移到了游戏中。他们常常拿着罐子、瓶子和篮子收集小石头、树叶等,并把这些“宝贝”带回教室。于是,我们又在阅读区准备了分格托盘,便于孩子们归类放置这些物品,希望这样的环境能让孩子们有更多感知、操作和体验的机会。

阅读区因为有了孩子们自己收集的材料而充满吸引力。比如,枫枫把罐子里的小石头倒出来装进去,说:“1、2、3、4、5,5颗糖。”教师借用图画书里的语言说:“哇,原来是糖果呀!小石头变变变,变成糖果甜又甜。”枫枫眯着眼笑了起来。又如,果果挑了一块又大又扁的石头,又抓了一坨彩泥揉搓几下粘在石头上,最后选了一根小棒插在彩泥中。第一次,小棒插入没多久就倒下了。于是,他又挖了一些彩泥,将彩泥堆得更高,成功地插入了更多小棒。教师问:“这是什么呀?”果果高兴地说:“小刺猬呀。”然后打开书指着小刺猬给教师看。教师借用图画书里的语言说:“哇,好可爱的小刺猬呀。小刺猬一身刺,叽里咕噜捡果子。”在之后的观察中,教师看见墨墨给小石头涂色,瑶瑶把小石头组合成蝴蝶……有了材料后,孩子们用自己的方式表达图画书里的内容,还展现了自己的各种小创意。

在摸摸、敲敲、涂涂、做做的过程中,孩子们感知了小石头的“变身”。教师利用图画书里的语言及时给予回应,也让孩子们对书里的内容有了更直观的理解。这样多感官的阅读体验让孩子们充满了愉悦感、满足感,点燃了反复阅读的热情。

三、激发孩子主动表达的意愿

优质的环境、材料能刺激和调动托班孩子的感官,让他们能多渠道地接收信息、表达感受,且乐于开口。我们寻找不同孩子的最近发展区,通过乐曲、歌曲或提问激发他们的兴趣,引导他们开口模仿。而图画书中琅琅上口、重复、有节奏的语句正是帮助孩子学习语言的好材料。比如,当教师示范“小石头变成什么了?小汽车嘀嘀嘀,开到东来开到西”时,豪豪虽然还不能成句地表达,只能说些简单的词组,但能随着音乐做开汽车的动作。在说到小青蛙时,他和同伴高兴地在地上学习青蛙跳。之后,他还请教师读一读图画书。

由孩子们的作品照片制作而成的图画书引发了同伴间的互动,他们的经验被再次唤醒,自然地产生了述说的意愿。比如,旦旦和阿宝看到自己的作品被拍成照片贴到画册上后,饶有兴致地一页页翻阅起来,开心地说:“小石头变变变……”教师也将孩子们的表达录下来,让更多的小伙伴边看边听。这种螺旋式的循环支持不断激发着孩子们述说的热情。

托班孩子带着各自的经验,有着属于自己的能力,也有着自己的阅读喜好和方式。我们以情为先,放慢脚步和孩子一起体验阅读的趣味,品尝阅读带来的快乐,将一颗喜欢阅读的种子轻轻地种在孩子的心中。

(可扫图上的二维码观看相关视频)

教室中的“小树林”

上海市长宁实验幼儿园/胡燕斐

每次,托班的孩子们从户外游戏回来,都喜欢将捡拾的树叶、松果、石头放进自己的小抽屉里。于是,教师在教室里开辟了一个空间,用来摆放这些“宝贝”,以满足他们进一步感知和操作的愿望。由此,教室中就有了“小树林”的情境。把自然“装”进教室,让孩子们的户外游戏与室内活动形成自然的过渡,让室内、户外环境互为补充和延伸。

一天,轩轩拿着雨声筒发出了“沙沙沙”的声响,欢欢大叫“下雨了”并躲进了“山洞”,几个小伙伴也随即进了“山洞”。没有躲进“山洞”的江江有些着急了:“下雨了,我要淋湿了!”这时欢欢递给江江一片树叶:“这是雨伞!”江江接过树叶伞,高兴地在教室里奔跑起来。看到江江的树叶伞,其他孩子纷纷模仿,但是树叶不够,大家争抢了起来。

“树叶伞不够了,怎么办?我们再想想办法吧,不然大家都会淋湿的!”教师也加入了孩子们的游戏,一边说一边走到嘟嘟的身旁,嘟嘟将树叶伞向教师这边微微倾斜。一旁的江江看到后也走到涵涵身边,与涵涵共伞。江江高兴地说:“这样我们就都不会淋湿了。”大家停止了争抢,也纷纷模仿起来。

“下雨了,树叶伞没有了,还有其他的雨伞吗?”教师的话音刚落,一旁的欢欢和晨晨将树叶伞递给教师,自己找来小篮子戴在头上,高兴地说:“这样我们就都不会淋湿了!”

能给孩子带来丰富的感官体验的环境,能让孩子自由选择、探索的环境,有利于激发孩子在游戏中主动扮演和表达,以各种有意义的活动方式经历学习的快乐,并获得成功的体验。这样生活化、有情景的环境也有利于唤醒孩子们的已有经验,使他们在与环境互动的过程中产生交往的意愿和行为。

1.依托环境,引发主动参与

一个孩子无意间摆弄雨声筒的行为引发了孩子们的“下雨”游戏。他们将雨声筒发出的声音与生活中下雨的经验建立联系,从而产生了“躲雨”的游戏行为。“山洞”“小木屋”的环境创设和各种自然材料为孩子们的游戏提供了物质条件,开放的活动空间让孩子们有了产生各种游戏行为的可能。孩子们对熟悉的情景和物品具有共同的经验,他们会在游戏过程中进行互动和交流,即使发生小小的冲突,对他们的发展来说也是有意义和价值的。

2.玩伴参与,增加游戏乐趣

托班的孩子在游戏过程中会表现出很大的随意性,经常会中断游戏或引发新的游戏。教师可以加入孩子们的游戏,让孩子们在“随兴”中获得新的游戏体验,并与教师产生亲近感。同时,这一过程也助推着孩子们获得积极的交往体验,积累丰富的游戏经验。

在“躲雨”过程中,由于“山洞”“小木屋”无法容纳太多人,引发了孩子们用树叶替代雨伞的想法。但由于树叶的数量不能满足更多孩子的需求,孩子们出现了争抢的行为。教师适时介入,用玩伴的身份维持和发展“躲雨”的游戏情节,用一个动作引发了孩子们共伞的行为。可见,新奇的声音、即兴的动作都有可能成为引发孩子们交往的条件。

3.多元支持,丰富游戏体验

当孩子们都在用树叶做雨伞时,教师的提示“下雨了,树叶伞没有了,还有其他的雨伞吗”引发了孩子们用其他材料替代雨伞的行为,他们开始寻找与雨伞相近的游戏材料,于是,篮子、盖子也成了雨伞。教师在与孩子直接或间接的沟通中促进了游戏的发展,满足了孩子的需求,引发了孩子继续游戏的兴趣,帮助他们主动积累适应环境变化的经验,体验共同游戏的快乐。

动态、丰富的环境为孩子提供了满足个体需求的材料与活动,也为孩子提供了整合的学习经验。随着孩子们经验的不断积累和提升,他们对活动材料和环境的要求更高了,这就需要教师不断调整计划、充实材料,以满足他们新的游戏需求。孩子们的“小树林”故事还在延续、更新……

(可扫图上的二维码观看相关视频)

球球总动员

上海市黄浦区思南路幼儿园/吴 昊

球,是托班孩子最喜欢的玩具之一,不同大小、质地的球能给孩子带来乐趣,同时丰富孩子的感知觉和动作经验。我园有一种直径为5厘米的塑料空心球,它大小适中、质地柔软。第一次看到这些球时,我想:孩子们会喜欢吗?他们会怎么玩呢?可能会双手抓握,可能会塞进角落藏起来,还可能扔得到处都是……创设怎样的环境能吸引他们“我要玩”,顺应他们“随意地玩”,满足他们“开心地玩”呢?

一、创设环境,投放材料——引发孩子的好奇心和游戏兴趣

为了避免小球滚得满地都是,影响走道安全,我用宝高大积木拼搭了一个高度适宜的玩球池,既方便孩子收纳和拿取,又方便他们以蹲、跪、站的方式自由玩耍。我还把一些透明管子相互连接成“玩球轨道”,引发孩子的视觉追踪行为。孩子们可以感知轨道有长有短,体验小球下落时就像坐滑梯一样时快时慢。同时,我还放了小勺等工具供孩子们选择。

二、持续观察,优化材料——满足孩子不同的玩耍需要

刚开始,孩子们玩得津津有味。他们喜欢趴在玩球池边,用双手拨拉小球,用小勺舀取小球、抛撒小球。一两个孩子的玩耍吸引了更多同伴的加入,有的孩子手持小勺反复舀取小球填入管道内,有的孩子用手直接抓握小球或者用双手捧起许多小球。孩子们弯着腰、踮着脚,想要把球送入管道内。管道有高有低,引发了孩子们多种动作经验。

我观察到孩子们喜欢玩小球,爱用小手抓握、翻炒、拨弄,并尝试从不同高低、方向运送小球。从这些玩球行为中,我发现他们对玩小球有好奇心,有重复动作的需要,还有探索与发现的愿望。

于是,我增加了工具的种类,提供了挖勺、小桶等工具。勺子变大,满足了孩子想要拿取更多小球的愿望;工具变多,引发了孩子用多种方式舀取小球的动作。

渐渐地,我发现孩子们开始喜欢手持工具挖舀小球,把小球装进小桶,倒入旁边的池子,更多的孩子则热衷于将小球反复填入高高低低的管道。有一次,我被一阵“卡住了,卡住了”的声音所吸引,原来是管道内积满了小球,导致小球无法下落。偶然的事件引发了孩子们新的游戏兴趣,每次“卡住”都令他们欢呼雀跃。

于是,我对管道进行改造,增加了小插片。插入插片,管道里的小球就会卡住;抽走插片,小球就有可能倾泻而下。我还提供了小积木、锥形桶等,支持孩子们用自己的方法“卡住”管道。每次“卡住”都能给孩子们带来欢乐和新的发现。

随着对小球游戏的熟悉,孩子们又出现了新的玩法,他们会搬来垫子踩上去,设法去够更高的管道。在教室的角落里、玩具橱里,常常会发现被孩子们藏起来的小球;在娃娃家游戏中,小球还成了锅里的汤圆……看到孩子们借助周围环境中的物品想出了多种玩法,我又投放了洞洞板、摸摸袋、藏宝瓶等新材料,以满足孩子们填塞、藏入、寻找等游戏需要。

三、室内外联通,扩展活动空间——支持孩子更多的玩法、更多维度的探索