对婴幼儿养育中回应性照护的观察与思考

作者: 王瑾

回应性照护是高质量婴幼儿养育的重要方式,成人与婴幼儿建立持续和亲密的人际关系是婴幼儿保育和教育课程的核心。笔者近年在多个托育园及托班进行跟班观察,看到了教师与孩子的多种互动方式,产生了一些思考。

一、从关系视角看婴幼儿的需要

大脑神经科学的研究发现,孩子在幼年受照料的经验将塑造早期大脑结构。因此,婴幼儿的健康成长离不开成人照护者给予他们的充分尊重与积极回应。孩子需要成人的保护和培育,他们期待与生活中的重要成人建立亲密关系,并以他们作为安全基地,开启对外部世界的探索和学习。这些健康的关系体验将有助于孩子未来在安全感与信任、探索与学习以及身份认同与归属感等方面的发展。为此,教师作为孩子家庭之外的重要照护者,要保持敏锐的自我觉察,并针对孩子的发展需求为其提供有益的支持。

1.请在意我的感受

今天是孩子正式入园第一天,班里三位老师分工明确,主班老师负责与家长进行交接工作,配班老师负责从家长手里接孩子,保育老师则负责照看已经在小桌边坐下来玩的孩子。康康和妈妈一起走进教室,主班老师迎上前去。康康妈妈好像有很多话要向老师交代,她们进行了长时间的交谈。康康就一直站在妈妈身边等着,配班老师招呼他进来,他就拽着妈妈的衣服不肯。这时,奶奶送乐乐进来了,门口一下子显得拥挤起来。配班老师见康康不从,转而去招呼乐乐和奶奶。她想去牵乐乐的手带她进教室,但出人意料的是,乐乐后退一步并收紧手臂,看起来并不想被人触碰。老师没有理会,上前一步继续想牵乐乐的手,乐乐连忙往奶奶身后躲。没想到奶奶丝毫没有要保护乐乐的意思,乐乐被老师成功地“捉”住了,开始大哭起来。老师紧紧抱住她,并示意奶奶快点离开。老师将乐乐交给保育老师后,转身来到康康身边,以同样的方式抱起他。康康冷不防地被老师抱起,也吓得大哭起来,他剧烈地扭动身体,想要挣脱老师的手去找妈妈。主班老师立刻结束交谈,并示意两位家长赶快离开。一时间,教室里充满了哭声……

不少教师认为,“分离焦虑”是孩子入园的必经之路,孩子伤心、难过、哭泣甚至对抗都是必然的,每个孩子都是这么过来的,家长越舍不得就越会拉长孩子入园适应的时间,还会因此使孩子养成日后更加黏家人的“坏习惯”。所以,“速战速决”往往成了教师处理亲子分离焦虑的首选方法,而“习惯了就好”也是教师帮助家长理解这种做法的主要解释。

那么,孩子对此会有怎样的感受呢?当被人突然触碰身体时,无论是成人还是孩子都会有被冒犯、被打扰的不适感,敏感性高的孩子还可能产生厌烦、焦虑的情绪,他们往往会立即后退以回避触碰。在日常生活中,诸如被教师不打招呼就伸手抱住身体,或者冷不防被教师喂饭、用纸巾擦鼻涕,等等,都会让孩子感觉不适。而越有经验的教师越可能熟练地做这些事,常常忽视孩子的不适感。

美国心理学家托马斯和切斯等人通过一项“纽约纵向研究”发现,“在任何时间点上,儿童个体性都是由儿童的气质和环境之间反复的相互作用与影响所带来的一个复杂的历史结果”。照料者不同的回应方式会对孩子的成长产生影响,对于小年龄、高敏感性的孩子来说更是如此。例如,成成入园两个月,好不容易接受了自己的班级和教师,但当教师带大家去一个新游戏场地玩时,成成情绪崩溃,无论教师怎么安抚他都没用,接连两次都是如此。到了第三次出发前,教师坐到成成身边轻柔地说:“成成,今天我们还想去那个新游戏场地玩。”教师翻出手机里的照片向成成介绍,成成却露出紧张的神情。教师连忙补充说:“玩好之后,我们还要回到班里来的。我们还要回来一起吃饭,一起睡觉,然后等爷爷来接回家。”有了教师的预告和承诺,成成终于放心地跟着教师去了新游戏场地,并且破天荒地和大家玩起了大滑梯。我们看到,因为有了教师的细致发现和及时调整,敏感的成成对陌生环境有了一定的耐受力,进而在活动中表现出较为积极的参与与合作行为。

2.请理解我的哭泣

看到园长走进班级,刘老师连忙笑着对正在痛哭的豆豆说:“豆豆笑的时候最好看,快笑一个给园长妈妈看看!笑一个,笑一个!”刘老师一边说一边让豆豆看向园长。第二天,轮到肖老师接待豆豆入园。她先用手机把豆豆大哭的样子拍下来,然后说:“豆豆笑一个,老师要给你拍照了。”听到老师说要拍照,豆豆停止哭泣,含泪摆出一个笑脸。拍完照,肖老师把手机中的哭脸照和笑脸照同时展示给豆豆看,并问她:“豆豆,你喜欢哪一个啊?”看到手机里的自己,豆豆先愣了一下,继而明白老师的用意,顺从地指着笑脸照说“喜欢这个”。肖老师马上竖起大拇指表扬她:“豆豆真厉害,不哭的孩子最漂亮了!”她顺手拿起玩具小熊递给豆豆,说:“这个给你玩!”说完,肖老师满意地离开去招呼其他孩子了。豆豆拿着玩具小熊看了看,伤心的情绪很快又回来了……

尽管孩子顺从教师的要求挤出了带泪的笑容,但实际上强行调整外部表情并不能改善孩子内心的悲伤情绪和体验。所以,教师仅仅以“不哭”“少哭”为目的去安抚孩子,并不能轻易化解孩子入园初期那种强烈的焦虑与无助的情绪。同时,这种做法还可能带来一定的危害,即教师不断强化“不要哭,要笑”,或者暗示孩子“老师喜欢爱笑的孩子,不喜欢爱哭的孩子”,就有可能向孩子传递“笑比哭好”的错误价值评判。情绪是一种心境状态的自然表达,是向自己及他人传递内心需求的一种信号,情绪本身没有好坏、对错之分。如果教师的行为让孩子认为“笑”是好的、被允许的,而“哭”是不受欢迎的,这不仅会造成孩子对情绪的错误认知,还可能割裂孩子对自我的认同。对婴幼儿来说,养育、照料他的成人之所以那么重要,不仅因为成人是他生存与生活的全部依靠,而且因为成人会在不断的互动反馈中帮助他认识和了解自己。

孩子擅长用哭泣来表达自己的需要和愿望,外显的情绪与行为就是孩子的主要交流工具。如果需求得不到满足,他们只能通过哭泣来寻求帮助。如果教师不能及时回应,就可能导致孩子在很长时间里都无法摆脱负面情绪的困扰。有些孩子入园3个月甚至更久依然会一走进班级就哭,他们会一直坐在固定的位置上,拿着自己的书包或其他安抚物,但对教室里其他一切都不感兴趣。渐渐地,教师习以为常,每次从家长手上接过孩子后简单安抚一下孩子,就去忙着做其他工作了,忽略了在一边啜泣的孩子。有的教师认为“这孩子很黏家长,哄也哄不好,没办法”,甚至还有教师觉得“这孩子就是个‘戏精’,每天来园都这样”。这种“冷处理”方式的背后或许是教师认为集体生活中培养好习惯更重要,只要孩子能跟随大家完成一日活动安排就好,孩子今后迟早会习惯集体生活的。但实际上,只要仔细观察孩子在园的日常生活表现,就会发现孩子哭泣的原因有很多。有的是因为吃不惯幼儿园的饭菜,有的是因为不习惯跟很多人睡在一起,有的是因为不会交朋友而感到孤单,有的是被那些活跃或鲁莽的小伙伴惊扰但又不会自己处理而哭泣,等等。同时,孩子的不安情绪还会因成人不同的回应方式而加剧或减弱。当成人忽视或制止孩子的消极情绪表达时,他们就有可能变得更加不可理喻,他们或者尖声大哭,或者撒泼大闹,还有一些胆小的孩子则会努力压抑自己的痛苦。心理学研究表明,人在童年时期未得到满足的心理需要,可能会延续到青春期或成年之后并转化成心理问题。

如果教师敏感地意识到孩子的哭泣就是他们的交流工具,需要得到积极的关注与回应,那么教师就有可能找到适宜的应对方法帮助他们渡过难关。例如,男孩东东每天来幼儿园都会大声哭喊并剧烈地用自己的头撞向任何一个可以接触到的人或物,这让李老师非常担心。李老师发现,东东的父母对东东有很高的期待,他们总是对东东使用这样的句式:“你已经长大了,你应该……”即便东东摔倒了,他们也会要求他勇敢、不要哭。李老师觉得东东父母的这种高期待或许就是东东强烈情绪的来源之一。在之后的一段时间里,李老师每天都会接过大哭大闹的东东,抱着他并护住他的头坐在沙发上,任凭他在自己的怀里冲撞。同时,李老师找到机会委婉地向东东的父母表达了自己的担心,提醒他们高期待可能会给孩子带来压力。过了一段时间,东东每天来园都会把头埋进李老师的怀里哭。这时,李老师都会抱着东东安静地坐在沙发上让他痛快地哭。又过了一段时间,东东渐渐不再需要李老师的怀抱,他更愿意和李老师一起去给小花小草浇浇水,晒晒太阳……一方面,教师通过积极的行动接纳了孩子的感受和情绪,孩子会因为获得理解而放松,逐渐走出情绪困境,并恢复对自己身体的控制,表现出更多的合作行为。另一方面,教师平静地接纳孩子的情绪,也是在向孩子示范如何正确面对情绪问题。这种潜移默化的榜样作用更有利于孩子的健康成长。

3.请给我自由的空间

晨间室内游戏时间,老师在每张桌上放了一筐玩具,让孩子们坐在桌边玩。依依坐在自己的座位上,手里拿着家庭合照在抽泣。这情形从开学以来已经持续3周了。虽然她面前有一个红色的木头小人,但显然她对这个玩具不感兴趣,她的眼睛一直看向四周。这时,在她身后有两个男孩为了抢一块拼图而发出了吵闹声,老师走过来让他们不要争吵。这情景引起了依依的注意,她看到了拼图,于是走到两个男孩的身后,但她不敢加入。坐在椅子上的老师发现了她,挥挥手说:“去,坐下来,坐下来玩!”收到“驱逐”信号的依依一脸委屈地快步回到自己的座位上,拿起了木头小人。尽管如此,她的眼睛还是继续瞟向那一桌的拼图。终于有机会了,刚刚坐着的老师起身离开了。老师一走,两个男孩马上也走了,看起来刚才被老师管束着玩并不有趣。见时机来了,依依没有迟疑,快步走到小桌边拿起拼图,又很快到旁边娃娃家找来一个点心夹子,夹着水果拼图玩起了过家家的游戏。而此时,那张从开学以来一直放不下的和爸爸妈妈的合照已经被她遗忘在椅子上了……

孩子刚从家庭生活过渡到集体生活时,需要借助“家庭合影”这样的媒介来缓解与亲人分离带来的痛苦。但是,随着孩子逐渐熟悉周围环境,他们便展现出爱玩的天性,以自己的方式和节奏继续对世界进行探索。因此,类似“坐下来玩”这样的要求虽然方便了成人的管理,但显然不符合孩子的发展需要。

蒙台梭利说,请放手让孩子在内在生命的指引下自由成长。说到“要给孩子自由”,教师们态度不一,主要观点是,在集体保教环境下无法真正让孩子自主自由地发展。还有教师认为,托班阶段是培养孩子良好习惯的关键时期,比如,孩子应该高高兴兴上幼儿园,见人能主动问好,玩好玩具要收拾,等等,如果常规培养好了,孩子到了上小班时就会很有序。但在观察中我们发现,如果教师过于关注孩子的常规培养,就难免会以控制者和权威者的身份去要求孩子,而忽视孩子的发展差异以及个体不同的发展目标。

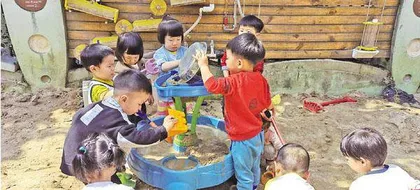

那么,如果给予自由发展的机会,孩子会呈现怎样的状态呢?有一段时间,毛毛在游戏中的表现引发了教师的关注。在一次玩沙活动结束时,毛毛抱着一大堆沙铲走到墙边准备挂回去。他挂了几把沙铲后好像发现了什么,便重新把所有沙铲从左到右、从长到短进行排列,还在最后几个钩子上挂上了更短的几个小水桶。完成以后,他扫视了一下自己的成果,心满意足。又过了几天,当孩子们都在草坪上追逐奔跑时,毛毛却蹲在草地上把同伴们随意放着的或翻倒的水壶排成一条直线,然后开心地对教师说:“你看,水壶火车!”教师一边拍视频一边微笑着向他点点头。毛毛似乎还不满足,他把这些水壶从高到矮排列起来。做完这些,他脸上笑开了花。又一天,孩子们在户外游戏时爬起了大型玩具两侧的栏杆。毛毛也跟着一起爬,他先踩在横档上试跨了一下,发现太靠边了不安全,便调整抓手的位置,终于成功地翻跨了过去。再来一次!这一次他落地时没站稳,但只经过两三秒就调整好了。第三次翻跨时,他稳稳地屈膝落地,成功的喜悦让他情不自禁地为自己拍手。教师在一旁用视频记录了这个过程。

事实上,毛毛并不是个例,当孩子获得足够的自由空间时,他们就有可能呈现出令人惊叹的专注力和探索精神,并且收获成功的喜悦与自信。大量的婴儿观察研究结果表明,孩子一出生就具备各种学习的基本能力,并在与环境的互动中不断推进自己的发展。0—8个月的孩子“忙着”建立对周围人的信任感,8—18个月的孩子“忙着”探索周围世界,18—36个月的孩子则开始关注自己的归属感与身份认同。每一个孩子都有着自己的发展节奏,如果成人信任他们并放手让权,积极为他们创设安全、适宜的环境,他们就有可能按照自己的节律健康发展。

二、对关系视角下回应性照护的思考

成人与婴幼儿之间的亲密、信任关系不是凭空产生的,而是双方在日复一日、点点滴滴的互动中逐渐建立的。在前文案例中,我们可以通过教师和孩子的互动,勾勒出他们未来的关系及其可能会如何影响孩子的发展。例如,当孩子还没有做好准备去接受新环境、面对新生活时,教师“速战速决”的举措不仅无助于孩子缓解情绪压力,还会给孩子增加不必要的恐惧、焦虑等心理负担,甚至可能给孩子日后人格健康发展带来隐患;当孩子处于强烈情绪中尤其是负面情绪中时,教师急于转移孩子的注意,就可能中断孩子对自己身心一致感受的探索,干扰孩子自我控制能力的发展;当孩子产生自主学习的愿望时,教师如果不能敏锐地观察、理解孩子的需要,就难以提供孩子发展所需要的支持,甚至可能阻碍孩子的发展……为此,教师要经常自省。比如,要去体会,自己为何总是为某个孩子的“违规”行为担心和害怕,这种焦虑是否与自己小时候的教育经历有关?要去观察,自己总是想包办代替,或者总期待孩子能安静地坐着玩玩具,这是否与自己的胜任力焦虑有关,是否担心给孩子自由就会让他们脱离视线而产生失控感、失能感?如果教师与孩子双方长期处于不协调的互动中,他们就可能无法建立真正的亲密、信任、平等的人际关系。因此,我们需要改变旧有的经验模式,以一种有尊重的、有回应的和双向互惠的方式,促进教师与孩子良好关系的建立。