关系的流动:儿童游戏空间生成过程的田野考察

作者: 刘月倩 李姗泽

[摘 要] 游戏空间是游戏者主动与周围世界建立联结并开展持续的行动而涌现出来的动态关系网络系统。通过对两所幼儿园开展田野考察探究儿童游戏空间的生成过程,发现儿童游戏空间是由儿童与游戏情境的交互作用产生的,空间的生成过程便是关系的流动过程,亦是儿童有意义学习的发生过程。其中,儿童作为具有主体能动性的行动者经由主动与他人建立交往关系,与符号建立意义关系,与事物建立经验关系,在时间的自然流淌下持续开展行动使各类关系涌现出一定的结构,而这一关系结构可以反哺儿童生命,助力儿童建立友谊、内化规范和深化经验。对这一过程的揭示有助于成人厘清幼儿园、教师对儿童游戏空间生成的作用及限度,并据此调整观念和行为,为儿童游戏提供更为精准的支持。

[关键词] 游戏空间;空间生成;儿童学习;有意义学习

一、问题提出

学前教育的特殊性要求幼儿园、教师必须为儿童游戏活动开展提供环境、材料的支持以及适宜的引导。然而,当下学前教育实践中却存在诸多困境,工具理性思维支配下对外部环境的过度装饰使教室成为展台和秀场,教师调侃自己的“装修工”身份,教师与孩子都苦于、累于精心布置“精美”的游戏环境。什么样的环境才有育人效果?环境通过何种方式和路径育人?我们如何判断这种环境是育人的?这一系列问题背后都关涉着作为环境规划和创设者的教育管理者和教师持有的儿童观、教育观和游戏空间观。如果对此没有自觉意识,一味追求用各种各样的材料和装饰物将空间填满,追求一种充满仪式感和氛围感的“婚礼化”布置,那么这样的环境必然只能造就一种“看上去很美”的假象。

目前对游戏空间的研究主要集中在建筑学和教育学领域。建筑学视角下的游戏空间研究的突出特点是将空间视为物质化和视觉化的,专注儿童游戏空间的自然地理特性,注重从传统地理空间规划设计的角度加以讨论,尤其关注户外游戏空间,认为应当秉持儿童友好的理念完善游戏设施等物质空间,忽视了文化空间、社会空间及关系空间等非物质空间及其生产与再生产问题。教育学视角下的儿童游戏空间研究可分为传统空间研究和当代新童年社会学、儿童地理学视野下的空间研究两类。传统空间的相关研究从历史的角度考察儿童游戏空间场所的变迁,关注城市化进程中儿童户外游戏空间减少等议题,呈现出关注空间的物理特性而忽视空间的文化以及关系特性的倾向。单向度的空间意识忽视了儿童与空间的交互关系以及空间的生产性,二元对立的空间思维遮蔽了空间的完整性,且历史文化视角下的空间研究掩盖了儿童鲜活的生命经验。近十年来,对这一问题的研究已取得一定的突破,有研究者逐渐将关注点从儿童游戏空间的物理性转向关系性、生产性,研究儿童的身体经验和空间感知等问题,这为我们认识和分析儿童游戏空间的社会性和关系性提供了新思路,[1][2]如从幼儿园空间规划的角度探讨儿童自主性、自由度与空间布局之间的内在关联,[3]揭示儿童游戏空间的文化属性以及空间中同辈文化的生产与再生产机制。[4]基于福柯、吉登斯、列斐伏尔、布迪厄等人的理论考察教育空间中的秩序和权力关系,[5][6]这些研究成果揭示了空间的多重属性和维度,论及了空间的流动性和生成性,[7]为儿童游戏空间研究奠定了基础。

以空间关系来定义游戏空间是学前教育研究的新方法之一。即使不以关系来定义游戏空间,讨论游戏空间中的关系现象也早已被研究者注意到了。以关系为基本单位去分析人类行为和价值观,思考的中心不在个人而在关系。[8]以此审视空间可以发现,空间是一个关于关系的系统,是关系情境和行动者反复的互动过程,[9]是开放和流动的。在空间社会学的研究中,关系始终在场但未被置于关键地位。有研究者梳理了被视为空间社会学代表人物的列斐伏尔、福柯、哈维、布迪厄、吉登斯等人的空间思想,发现其中都蕴含着关系思维。[10]可见,空间本身就具有关系属性,游戏空间实质上是一个开放的动态关系网络系统。当个体在特定的场所中游戏便会催生游戏空间,游戏空间的生成过程便是其蕴含的多重关系的流动过程。游戏空间可以成为儿童发展与学科知识习得之间的桥梁,为儿童游戏的天性提供学科和文化上的支撑和引领。[11]

基于空间的本质和游戏活动的特性,我们可以将游戏空间视为个体在一定的时间里和特定范围中与自我、周围世界建立游戏关系、开展游戏实践的过程中逐步建立起来的重叠、交错的动态关系网络系统。游戏空间有以下属性特征:其一,游戏空间兼具物理、社会、精神等多重属性;其二,游戏空间是处于动态生成过程中的,有起点、节点和终点,它会随着游戏活动的进行而不断地产生、拓展并不断被赋予意义;其三,游戏空间是非均质和开放的,其内部随时间的自然流淌和儿童持续不断的游戏行动而涌现出一定的结构。游戏空间需要通过游戏者的游戏行为、游戏事件才能得到界定,与个体的游戏体验、经验、记忆等相关。只要儿童的游戏发生,无论是幼儿园活动区,还是走廊、操场、角落,皆可以随着儿童游戏的开展而转换为游戏空间的一部分,它们与儿童的行动、想法等一同建构游戏空间。基于儿童的主体性、游戏的过程性透视和洞察儿童游戏空间的复杂性和流动性,揭示游戏空间内部的关系在其生成过程中如何流动,可以突破以往对游戏空间的静态、物性认识,并从中窥见儿童学习的内在发生机制。

二、研究设计

游戏空间是游戏事件的展开,因此要想把握教育场域中儿童游戏空间的内在规定性,就需从游戏事件着手,收集丰富的游戏案例。通过把握游戏进行过程中的关键瞬间,观察、聆听儿童,据此理解儿童的行动和想法,从而实现对游戏空间生成图景及其内蕴关系结构的整体把握。

(一)研究方法

研究者以局内人的方式进入幼儿园进行田野考察,并开展儿童参与式地图绘制与谈话。研究共收集到游戏案例71个、游戏故事图55幅、集中教学活动案例16个、实物20份(主要包括园所简介、园所一日生活作息表、班级周日活动计划表、班级区角规划图和园所多功能活动室使用记录表等),开展儿童谈话21次(包括2次儿童群体谈话)。

(二)研究对象

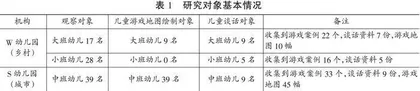

本研究的分析单位是儿童游戏空间,属于社会人为事实的范畴,需要对儿童游戏实践加以考察。本研究选取K市X区一所城市幼儿园和一所乡村幼儿园中3个班级共计17名大班幼儿、39名中班幼儿和28名小班幼儿为研究对象(见表1)。研究者在考察中尽可能多地将观察到的游戏案例记录下来,直至较为清晰地理解儿童游戏空间生成过程中的各要素及其结构。

(三)资料分析

本研究将收集到的视频、录音等原始资料进行转录,同时为课堂观察和实物撰写摘要单,将儿童游戏地图绘画进行分类并结合儿童谈话、游戏观察的相关内容进行整理,使资料转变为方便编码的形式。基于此,本研究使用NVivo 14软件,根据扎根理论的三级编码方法将全部观察案例进行编码,主要分为开放式编码、主轴编码和选择性编码三个步骤。此外,本研究将儿童谈话、儿童游戏地图、实物作为分析和理解的辅助资料来源,与游戏观察案例形成三角证据链,以探求游戏空间生成中的儿童情感、愿望、需要等内部世界。

1. 开放式编码

研究者对转录后的原始资料进行仔细阅读和深入分析,逐句进行编码和贴原始概念标签,在分析过程中撰写批注和备忘录,并基于此对原始概念进行范畴化。经过反复比对、整合和归纳,本研究通过开放式编码提炼出儿童游戏空间生成过程的50个初始概念和9个初始范畴(见表2)。

2. 主轴编码

在主轴编码过程中,本研究将开放式编码形成的9个初始范畴加以归纳,最终形成3个主范畴,分别为交往关系、意义关系、经验关系(见表3)。

3. 选择性编码

在选择性编码阶段,研究者结合研究意图,以系统的视角厘清主范畴之间的关系脉络,明确了核心范畴为“儿童游戏空间生成过程”,并得到一张逻辑清晰的关系网,发展出以“关系的流动”(包括关系建立、关系维持、关系升华)来解释儿童游戏空间生成过程的理论架构,展现了儿童作为游戏空间的主体与周围世界中的人、事、物建立关系,编织关系网络进而受到关系网络反哺的教育逻辑。游戏空间教育意义的产生或游戏中儿童学习的发生,都蕴含在儿童与周围世界关系的流动之中:儿童在游戏开始时经由发起互动、调动经验和身体布展与周围世界建立关系,获得对事物的初步感知和认识,积累丰富的学习经验;在游戏过程中经由持续的行动构建网络、遵守约定、交换资源以维持关系,整合、拓展学习经验,提升对他人、他物以及情境的理解力和适应力;最终,儿童建构的游戏情境又反哺儿童生命,使其得以建立友谊、内化规范和深化经验,实现对学习经验的理解、运用和创生,增强与周围世界的整体关联。三个阶段呈现出一种环状结构,其中关系升华阶段既是上一轮学习的结果,也为下一次学习的开启奠定了基础。儿童在关系流动中逐步实现个性化和社会化的平衡,实现生命智慧的增长(见图1)。

(四)理论饱和度检验

本研究对预留的5个游戏案例的文本资料进行新一轮的编码和分析,以检验理论饱和度。对新旧资料进行仔细比对,结果表明无法发展出新的概念和范畴来动摇已形成的概念、范畴及其相互关系。可见,所建构的模型已通过理论饱和度检验,具有较强的现实解释力。

三、研究结果与分析

儿童游戏空间的生成实际上是儿童与周围世界建立关系的过程,借此,个体实现内部世界的丰盈和内部世界向外部世界的拓展。其中存在交往关系、意义关系和经验关系三方面内容,在时间自然流淌下呈现出关系建立、关系维持和关系升华三个阶段。三种关系的流动在实践中呈现出相互交织缠绕的样态共同作用于儿童生命,故以儿童在游戏空间生成中关系流动的三阶段为线索来分析和呈现研究结果。

(一)儿童自主与周围的人、事、物建立关系,产生游戏空间

游戏空间往往源于儿童游戏心境的生发,他们或主动发起互动,或迅速调动既有的经验,或占有和操作游戏材料,与周围的人、事、物建立关系,推动游戏空间的产生。儿童学习在经由交往、反思、操作与周围世界建立关系的过程中“以一种整合性的方式被激活”。[12]

1. 发起互动,与他人建立交往关系

从社会心理学的角度来看,交往是人的一项最基本的需求,是个体发展的必由之路。[13]即便是小班幼儿也很少一个人长时间地独自玩耍或者长久地停留在平行游戏中,他们既希望其他儿童可以和自己一起玩,又希望自己可以加入其他儿童的游戏。[14]除个人游戏空间外,其他所有游戏空间的产生,其基础条件便是聚在一起。只有在物理场所中聚集,游戏空间才有产生的可能。正是基于这一缘由,康德也将空间称为“聚在一起的可能性”。[15]聚集为儿童面对面的交流、交往提供了可能。在某个特定的时刻和地点,如排队的时候刚好站在一起,儿童在与同伴相遇后生发游戏心境,便主动发出游戏邀请,经由设定的角色确定各自所处的区位来“布景”,以此建立起交往关系,由此展开的游戏情节对儿童而言都是非常重要的协同学习。[16]在游戏中自然地发起互动、与他人建立交往关系为儿童认识自我、理解他人及获得更好的社会适应力奠定了基础。

2. 调动经验,与符号建立意义关系

无论是和同伴一起玩,还是独自玩,游戏的展开都需要儿童充分调动既有经验。经验为儿童进入自然世界和社会世界之外的符号世界提供了基础。在儿童建构的游戏空间中,符号主要指涉那些经由人主动创造出来且对行为具有一定指导意义的象征物,包括主题、规则、规范等。规则不是游戏以外的东西,[17]而是内在于游戏中,是游戏的一部分。对于一些经常接触的规则类游戏,儿童在发起时只需要调取关于该游戏规则的经验并遵守即可,如“老鹰抓小鸡”“石头剪刀布”“警察抓小偷”“老狼老狼几点了”等。而在结构类游戏和象征类游戏中,儿童往往需要联系日常生活经验,自行确定主题、协商规则并遵循基本行为规范。这个过程便可被视为儿童经由反思调取经验,与主题、规则、规范等社会事象及其蕴含的象征符号建立意义关系的过程。对儿童而言,生活与游戏是密不可分的,游戏中渗透着生活经验,生活则以游戏的方式展开。日常生活的糅合性和绵延性使得儿童游戏常常与生活交织在一起,游戏的假想情境本身也与日常生活情境息息相关,而儿童可以超越在日常生活中的身份,在假想情境中加以转换。儿童在生活中积累的关于食物、植物(树)、动物、社会(钱、手机、年龄)等类别的经验都会在特定游戏空间生成过程中被唤醒,这在结构类游戏和象征类游戏中更为集中和明显。调动经验使儿童与符号之间建立起意义关系,促发其对社会文化规范的初步感知。