以“身”教之:数智时代的儿童价值观培育

作者: 戴唯信 郑航 赵森

[摘 要] 儿童价值观的形成与其身体有着紧密联系。儿童价值观的身体维度在于:通过知觉与经验的整合,获取具象化价值认知;通过体验产生情感共鸣,内化价值进而产生价值认同;通过身体与环境的耦合,达到价值认知与价值践行的身心合一。然而,随着数智时代的到来,数字科技与人工智能丰富了儿童价值观发展的途径,但其祛身性却正在消除儿童身体对周围世界的感受,遮蔽他们与真实世界的联系,其之于儿童的负面影响在于价值观根基的动摇:价值认知为流量所牵制,道德情感趋于极化,并在数字焦土上引起无根的价值盲从。数智场域通过数据与智能算法牵引儿童的价值认知,通过图像与声音规训儿童的价值体验,通过隐匿化行动遮蔽了价值实践的主体性。数智时代的儿童价值观培育应当首先回归身体,要通过强化多感官参与的自然感知能力产生深层次的价值认知与动机,在此基础上结合智能技术使他们获得更多维度的价值体验,促进他们在虚实交融的道德空间中践行价值。

[关键词] 数智时代;儿童;身体;价值观教育

价值观是人们以自身的需要为尺度对事物重要性的认识的观念系统。[1]儿童的价值观念包含价值认知(判断与选择)、认同以及践行。什么是真善美?什么是假恶丑?等等。当儿童对此有一些基本、普遍甚至深层的思考与把握时,便形成了自己的价值观。[2]在梅洛-庞蒂(Merleau⁃Ponty)看来,人类所有的理性形式都是基于身体知觉而获得的体验,肉身包含了观念和身体、存在和虚无、主体和客体。“人之所以能获得事物的真实性,恰恰是因为其身体仿佛就根植于这些事物。”[3]具身认知基于海德格尔(Heidegger)的存在主义与梅洛-庞蒂的身体现象学,提出认知对身体的依赖性,强调心智的具身性,重视意向性。[4]据此,对于儿童而言,相较于后天形成的理性、思维,身体是他们产生价值观最起初、最根本的媒介,亦是价值旨归。在价值观形成中,身体的主体性及身体经验决定着认知的方式和内容,价值与意义则诞生于身体及其活动之中。

随着人工智能等新技术的突飞猛进,人类文明开始进入数智时代。GPT、量子计算等大模型代表的智能技术,使人类从繁杂的劳动中解脱出来,并完成着从“人工”到“智能”的提升和转变。数智化不单是数字化与智能化的简单叠加,它更强调人智(心智)与机智的结合。[5]随着数智化的普及与深入,儿童正不知不觉开始从“自然人”转化为“数字人”。儿童身体也经历着抽象化的过程,身体的祛除令人不禁担忧技术最终会在根本上支配儿童对价值的感知方式、信念系统。因此,本文的目的在于厘清儿童价值观形成的身体之维,在此基础上利用智能技术强化儿童对美好价值的体验与认同,建构虚实交融的道德空间,引导儿童在正确对待人与技术关系中突破数智背景下的价值观困境。

一、儿童价值观形成的身体之维

儿童的心智尚未成熟,身体是他们探索外部世界的直接载体。身体的体验与知觉不是理性的附庸,它具有优先性与原初性。“就像儿童看待他们的旧玩具一样,前反思状态的朴素、真理和实在被抛在了一边,被忘记或被忽视了”,[6]身体在与世界接触的过程中塑造着儿童的价值认知、价值认同以及作为实践主体的身体性。

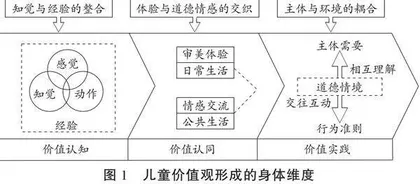

(一)身体作为价值认知之源泉:知觉与经验的整合

身体是人认知存在的界限,身体的特性决定和影响了所有与人相关的需要、认知观念与社会属性。价值观的形成首先基于主体需要,需要是价值关系形成的主体依据。[7]儿童基于意识到的身心需要对各种价值关系进行判断、反思和整合才形成一定的价值观。可以说,儿童价值观的认知形成,与他们的知觉发展与经验累积有关。梅洛-庞蒂基于身体现象学的视角,赋予知觉特殊的意义。“真实的事物和正在知觉的身体……作为世界的事物,除了在我的身体中,不在任何其他地方。”[8]身体与知觉是领会世界意义的关键因素。儿童通过自发性的身体发展需求认识世界,以感觉、知觉、动作的探索获得关于外部世界的经验与价值认知(见图1)。

感知过程是以感官互通的方式而不是以具体某一器官来感知外部世界的。[9]儿童形成关于感知对象的价值观念,是整个身体器官参与感知的结果。梅洛-庞蒂也指出,我们常以为人们的各个感官之间似乎互不联系,但盲人可通过声音来知道颜色。[10]儿童通过各个器官和运动系统的同时参与,才能对价值生成生动的认知。进一步说,帮助儿童把握抽象化的价值,重在让儿童的感知器官和运动器官实现统整而产生通感体验。一项关于儿童如何在不同的感官之间发现抽象相似性的研究发现,儿童在读升调的时候头部明显会上扬,读降调的时候则会下降。[11]可见,儿童的感觉与认知是互通的。譬如,引导儿童回忆美的经验,他们会想到鲜艳的花朵、鸟儿的叫声、桂花的阵阵飘香。因此,感官互通作为一个身体的整体功能和表现,成为经验形成以及认知塑造的必要条件。

价值观是在需要的驱动下,通过自我意识的引导形成的。对于儿童而言,每个人在价值认知上首先都视自己最重要。自我与他者的区别与联系,来自身体的直接经验以及自己与他人形象的身体差异。在《知觉现象学》中,梅洛-庞蒂最终把知觉经验的真奠基在主体的自我意识上。[12]知觉意识的主体性经验包含主体性身体与知觉物之间的意向性关系。外在事物通过被身体感知而形成身体图式,内化于己。儿童依靠感知经验来区别自我与他者,通过感知经验与思维的结合而建立起与外部世界的联系,从而走出“自我”的单向、主观价值的局限。儿童的价值认知、自我价值是基于多模态、通感的身体知觉与经验整合而形成的,知觉不同,价值认知便不同。

(二)身体作为价值认同之动因:体验与道德情感的交织

身体体验是儿童理解世界的重要方式。体验将世界、自我与他人都统整到生动的身体之中,它超越价值本体与表征的二元划分,进而实现情感与认同的统一(见图1)。用梅洛-庞蒂自己的话说,“现象学的世界不属于纯粹的存在,而是通过我的体验的相互作用,通过我的体验和他人的体验的相互作用,通过体验与体验的相互作用显现意义”。[13]体验和情绪每时每刻都嵌套在儿童的日常生活中,儿童基于合乎己“身”的价值体验而做出行为抉择。在儿童心中,万物皆有灵,“夜空中闪耀的星星、自然界五颜六色的东西仿佛都在跟我们‘打招呼’,在‘触摸’我们,它们要引起我们的注意”。[14]儿童以身体的体验来认识万物、认知价值,美好事物和价值、意义也因此变得具象化。欣赏故事、影视作品中的英雄会使他们对英雄人物产生喜爱、敬佩之情,进而衍生出除恶扬善、匡扶正义的价值倾向。

然而,成长中的儿童往往更容易被片段化、暂时性感受到的某种价值对象吸引,难以对统一的价值秩序产生整体体验。因此,除了儿童身体的直接体验之外,道德情感便成为他们产生认同与理解的深层动因。道德情感在价值教育实践中可以化为内在的道德力量。[15]施密茨指出,情感是一种空间倾泻而出的氛围,它通过身体、情绪的震颤来影响个体对他人的理解。[16]我们对他人身体受伤(带来心里受伤)的境遇施以理解与同情,是基于我们有同样的身体体验,目的是期望他人能早日回到健全的状态。换句话说,道德情感的内在动机在于指向身体的健全状态,人们之间产生的同情与理解,体现的是人们作为“类”身体存在而产生的救助与治愈。[17]对于儿童来说,喜、怒、哀、乐等情绪性情感原本就是合乎身体本然的表征性存在。同情、怜悯等移情性的道德情感则基于他们作为“类”身体而存在。正是有着指向“身体”的道德情感,儿童才能够设身处地地感知到对方的感受,能产生移情,从而与他人建立道德关系。

此外,情感不只是移情的基础,同时它也积极地建构着主体的价值认同。例如,儿童从故事里体验到非正义而产生的愤怒。这种情感在指向特定对象的同时也构造了“正义”的主体群。个体通过参与共同情感的流通,与他人组成集体,形成价值认同。因为认同本身就是一种称为“集体意识”的东西,是“社会成员中不同的个人团结起来的内在凝聚力”。[18]在群体生活中,当儿童体验到“在一起”的美好,他们便会产生出一种“共在”“共同”的情感:“我”不再是看客,而是群体中的一员,进而产生群体价值认同。

(三)身体作为价值实践之根本:主体与环境的耦合

实践活动是儿童创造价值、实现价值的活动,儿童也从实践活动中认识、评价和体验价值,并在规范内化中形成自己的道德标准和行为准则。梅洛-庞蒂指出,个体对世界的理解来自我们身体参与过程中的身体经验图式。[19]在他看来,身体是处境中的身体。儿童形成价值体系的根本在于身体主体性与环境耦合而形成的身体图式。瑞典生理学家赫斯洛(Hesslow)也提出,意识是由不同环境模拟下的生理系统激活而产生的。[20]我们所说的移情、换位思考,就是个体在道德情境下,通过有意识的模拟想象来理解别人的心理状态(见图1),同情、移情也离不开身体与环境之间的交互作用。“我”的处境是体验的处境,他人的处境对“我”而言则是呈现的处境。而“理解”是通过身体迅速投入一种处境氛围中的自然反应和应对之计,促使“我”与他人互相介入、体察彼此的处境并行动。

价值观是基于人们的社会生活需要,在历史文化环境下达成的价值共识。价值共识得以传承并实践,在于人们的相互理解。这种相互理解不是单纯对自我表达的贯彻执行,而是人们进入公共性发生的转变。如何从公共性走向理解,汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans⁃Georg Gadamer)指出,对话和交流中形成的公共性,是类同体共通性的开显。[21]价值观的“内化于心”并非静态的认识,而是在不同空间中不断与他人、与世界互动交织而生成的。价值观的“外化于行”在于儿童的身体行动。身体间性既联结了自我与他人,也保证了体验与世界的一体性。[22]进一步说,身体间性是儿童参与社会并实现与他人同频共振的基础,同时也保证了与他人和世界的通达。年龄越小的儿童越需要从身边可感的人和事物,在身体行动参与的活动中体验共同生活。[23]

身体不仅是关系的身体,更是存在与意义的根基。梅洛-庞蒂以“肉”来命名身体与世界共有的构成材料:“我的身体与世界是用同样的肉造成的,而且我身体的肉被世界共享。”[24]我们可以以桌子为例来表明身体与意义的关系:桌子物理尺度为我的身体提供用处,这个意义源于身体的构造;它作为别人的馈赠而具有情感意义;桌子大方古朴,增添居室的美感而具有美学意义。以上皆是基于“我”的身体构造与体验决定的。具身化主体的实践主体意味着要在行动中并通过行动断定自己的自由。主体性自由就是主体向世界的无限自我超越。身体作为存在的根基,为儿童带来存在感、意义感,从而激励他们在人、行为与环境的交互作用中创造价值。

二、数智时代儿童价值观的祛身困境

伴随人工智能、计算机技术的突飞猛进,儿童已然无法脱离数智技术进行学习、交往和休闲娱乐。数智技术在帮助儿童的身体跨越时空障碍的同时,又利用数据捆绑、控制乃至异化其身体,进而误导儿童价值观。

(一)自我的蒙蔽:“流量为王”与欲望消费的价值导向

在“流量为王”的背景下,数字资本存在用单一的数据、流量来为儿童提供价值判断的倾向,这种倾向是数智科技对人之身体否定性发展的体现。儿童对智能科技、互联网的高度依赖,使得儿童不再依靠感知能力来接触万物,同时也使他们更容易失去自己的价值判断,进而出现“自我的蒙蔽”。自我的蒙蔽阻碍了儿童的自我同一性和价值观的形成。借助智能算法的精准计算,儿童能找到极度符合自己口味的选择来满足当下需要。然而,他们未曾意识到的是,在屏幕的后方有一个比自己还了解“我”的他者。[25]随着智能环境的进一步演化,与其说是儿童在用身体感知,倒不如说是由智能技术构成的机器感知在塑造着儿童的价值认知。随着信息量的不断增加,因数智“极化”而滋生出的“博学的无知”与“虚假的社会价值”,令儿童的自主价值判断迷失其中。长此以往,儿童便很容易成为洞穴隐喻中的“囚徒”:身体被束缚,感知被削弱,价值认知被技术主宰。

需要是价值关系形成的主体依据。数字资本将人的需要激化为欲望,成为新的生产对象。[26]大数据和智能算法在数智空间里制造了一个对“我”的习性极其熟悉的他者,支配操控着儿童,以看不见的方式将自我的欲望无限放大。以消费为例,在无止境的直播带货中,主播巧舌如簧,以高超的语言技巧、奇特的行为方式激发个体的消费欲望,消费不再是为了生存、生活而成为价值观本身。诚如让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)所言,“人们从来不消费物的本身。人们总是把物(从广义的角度)用来当作能够突出你的符号”。[27]数智空间里充斥着的这些符号往往以流量攫取现金,将身体置于消费主义的欲壑之中。这种消费主要不是源自个体对物品的需求,而是为了满足个体自身作为差异性、独特性存在的欲求。符号价值的象征意义超越物品之于消费者的使用价值,儿童的价值观因此被这种数智异化宰制。