公办园非在编教师人事制度改革:利益相关主体的诉求及对策建议

作者: 王红蕾 庞丽娟 冀东莹

[摘 要] 高质量学前教育体系是高质量教育体系建设的基础,学前教师是实现学前教育普及普惠与优质发展的关键力量。公办园非在编教师人事制度改革有助于为占学前教师近八成的非在编教师的人事制度改革提供重要参考。充分考虑多元利益相关者的诉求有助于减少改革的阻力,提升改革的可行性与有效性。本研究运用问卷法和访谈法,着重探讨公办园非在编教师、园长、举办者、教育行政部门四类核心与重要利益相关主体对公办园非在编教师人事制度改革的主要诉求,并基于以上诉求,从创新编制管理机制、健全待遇经费保障机制、建立同工同酬制度、保障专业发展机会等方面提出改革完善公办园非在编教师人事制度的对策建议。

[关键词] 公办园非在编教师;人事制度;利益相关主体;诉求;对策建议

一、问题提出

党的二十大报告强调要加快建设教育强国,加快建设高质量教育体系,办好人民满意的教育。2023年,习总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调:“强教必先强师。要把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓。”加快建设教育强国,基点在基础教育,关键在教师。学前教育作为基础教育的奠基阶段,推进其高质量发展成为高质量教育体系建设的必然要求。2021年,教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,明确指出全面提升保教质量是“十四五”时期学前教育发展的重要任务之一。学前教师是学前教育事业发展的第一资源,是实现普及普惠与优质发展的关键力量。[1]公办园是我国普惠性幼儿园的重要主体,[2]发挥着引领方向、平抑价格、保障质量的重要作用,是保基本、兜底线的中坚力量。[3][4]公办园①非在编教师作为广大非在编学前教师的重要组成部分,其人事制度改革有助于为占学前教师近80%②的非在编教师的人事制度改革提供重要参考。制度改革创新的基本动力是相关主体追求利益的最大化,教育改革的成效受制于多元利益主体的相互作用。[5]充分考虑多元利益相关者的诉求有助于减少改革的阻力,提升改革的可行性、有效性。公办园非在编教师、园长、举办者、教育行政部门是公办园非在编教师人事制度改革完善的核心与重要利益相关者,深入研究这些利益相关者的主要政策诉求,不仅有利于全面、客观、深入地理解把握公办园非在编教师人事制度存在的主要问题,也有助于提出改革完善公办园非在编教师人事制度的对策建议。鉴于此,本研究通过问卷调查、一对一访谈和集体座谈,着重探讨这四类主体的主要政策诉求,进一步提出改革完善公办园非在编教师人事制度的对策建议。

二、公办园非在编教师人事制度利益相关者界定与划分依据

利益相关者理论(Stakeholder Theory)最初是经济学领域识别与平衡企业与其他利益相关者多元利益冲突的基础理论。[6][7]进入21世纪,利益相关者理论从经济学拓展应用至其他社会科学领域,包括教育领域。[8][9]其中“利益相关者”在1963年首次由斯坦福大学的研究小组定义为“没有他们的支持,组织无法维持存在的团体”。[10]1984年,美国经济学家弗里曼(Freeman)提出,利益相关者是指“能够影响个体所在组织目标的实现或能够被所在组织实现目标的过程行为所影响的团体或个人”,该定义受到了较多研究者的认可,成为当前界定利益相关者最普遍的一个概念。[11]在该定义的基础上,本研究将公办园非在编教师人事制度改革的利益相关者界定为影响或受公办园非在编教师人事制度及其改革影响的群体或个人。

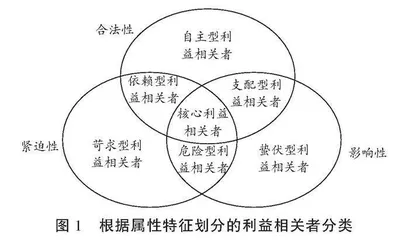

利益相关者理论的代表人物米切尔(Mitchell)提出了多维分析法,依据合法性、紧迫性、影响性三个属性特征对利益相关者进行分类。其中,合法性是指在法律和道义或是某种特定情况下被赋予参与该项工作权利的可能性;紧迫性是指言论或意见能被立即关注的可能性;影响性是指言论或意见影响最终决策的可能性。[12][13]作为利益相关者,至少要具备其中一个属性特征。在这三个属性特征的基础上,利益相关者被划分为三类七种(见图1),一是核心利益相关者,即须同时具备合法性、紧迫性、影响性这三个属性特征;二是重要利益相关者,须具备三个属性特征中的两个,其中具备合法性和紧迫性的称为依赖型利益相关者,具备合法性和影响性的称为支配型利益相关者,具备紧迫性和影响性的为危险型利益相关者;三是潜在的利益相关者,须具备三个属性特征中的一个,其中仅具备合法性的为自主型利益相关者,仅具备紧迫性的为苛求型利益相关者,仅具备影响性的为蛰伏型利益相关者。[14][15]

借鉴米切尔的分类方法,本研究将公办园非在编教师人事管理制度改革中的利益相关主体分为三类。第一类是核心利益相关主体,主要为公办园非在编教师,具有合法性、紧迫性、影响性三种属性特征。公办园非在编教师作为人事制度改革的目标主体,不仅拥有参与该项改革的索取权,且可能在其自身利益受损的情况下通过采取一些行动引起相关方的重视,从而影响人事制度改革实践的具体过程。第二类是重要利益相关主体,根据其具有的属性特征分为两种情况:一是依赖型利益相关主体,即具有合法性和紧迫性的公办园管理者。为了园所的有效运转和健康发展,其会关注非在编教师稳定性和质量,对与之密切相关的人事制度改革亦会引起关注。二是支配型利益相关主体,即具有合法性和影响性的教育行政部门、举办者和专家学者。他们会关注公办园非在编教师人事制度改革实践,在不同程度上有能力或运用相应手段介入公办园非在编教师人事制度改革的决策和运行过程。第三类是潜在利益相关主体,包括幼儿园家长、媒体、社会公众等,其对公办园非在编教师的身份、地位、专业性等的看法会在某种程度上影响制度改革的具体方面。为深入理解把握核心和重要利益相关主体的诉求,并为公办园非在编教师人事制度改革完善提供更有价值的借鉴参考,本研究着重探讨分析公办园非在编教师、园长、举办者、教育行政部门四类主体对公办园非在编教师人事制度改革的诉求。

三、利益相关主体对公办园非在编教师人事制度改革的诉求分析

本研究选取东部的北京、山东、江苏,中部的湖北、安徽、河南,西部的四川、甘肃、贵州9省市的公办园非在编教师、园长作为问卷调查对象,从9省市中择取6省市的公办园非在编教师、园长、举办者、教育行政管理人员进行一对一访谈或集体座谈。数据收集分为两部分:第一部分是采用匿名方式对9省市公办园非在编教师发放问卷3 000份,回收2 835份,剔除无效问卷115份,保留有效问卷2 720份,回收率94.50%,有效回收率90.67%;对公办园园长发放调查问卷1 300份,回收1 257份,剔除无效问卷57份,保留有效问卷1 200份,回收率96.69%,有效回收率92.31%。问卷调查样本的基本信息见表1。问卷数据编码后使用SPSS 24.0软件对公办园非在编教师、园长的诉求进行统计分析。第二部分采用分层抽样法进行访谈,对前述6省市中的61名非在编教师、32位园长、32名举办者和21名教育行政管理人员共146人进行半结构式访谈或集体座谈,使用Nvivo 12软件分别对举办者、教育行政管理人员的访谈资料进行三级编码,通过自下向上的归纳过程,形成具有从属关系的由最底层到最顶层的各级节点。

(一)公办园非在编教师的主要诉求

问卷调查发现(见图2),在公办园非在编教师对人事制度改革的诉求中,排在前三位的依次是“表现优秀可优先入编”(67.20%)、“享有与在编教师同等待遇”(52.10%)、“享有与在编教师同等专业发展机会”(40.10%)。结合访谈,作为人事制度改革最直接的核心利益相关者,非在编教师的诉求主要是从保障自身权益的角度出发的,对入编机会、同等待遇与专业发展机会等存在强烈诉求。

1. 增加编制数量并实行编制动态调整,表现优秀的可拥有优先入编机会。

编制是给幼儿园教师带来归属感和安全感的一项制度。[16]当前公办园编内外教师依据是否有编而在地位、待遇上存在较大差异,编内教师的工资、社保等待遇主要来自财政拨款,保障性更强,而编外教师待遇大多由幼儿园自主保障,工资等待遇不稳定,难以满足其需求,造成非在编教师流动性较大,职业归属感不强,安全感较弱。[17]因此,扩充编制数量,动态调整编制资源,为非在编教师提供入编机会成为公办园非在编教师的普遍关切。本研究调查发现(见图3),71.90%的公办园非在编教师希望能在编制内进行聘任。具体来说,一是希望核增公办园教师编制数量,教育系统新增编制向学前教育阶段倾斜,为广大非在编教师提供更多的入编机会,进而提升地位和待遇。二是在编制总量严控背景下,希望能切实对编制资源进行动态调整,统筹一定比例编制,使优秀的非在编教师能够入编。特别是对于热爱学前教育、业务能力强、教育教学经验丰富、从教时间长的优秀在岗非在编教师,可通过科学的制度设计,择优为其提供入编的机会和通道。

2. 享有与在编教师同等工资待遇,足项足额享有“五险一金”。

工资与社保待遇的保障程度是决定公办园非在编教师能否安心、舒心、静心从教的关键因素,直接影响学前教育的质量提升。[18][19]公办园非在编教师迫切希望能实现同工同酬,建立工资待遇动态增长与稳定从业机制,保障其完整享有“五险一金”。公办园非在编教师一是希望能获得公平的工资待遇,认为其与在编教师同样作为幼儿园教师,从事的工作性质和内容相同,应获得与在编教师基本相当的工资报酬。本研究调查发现(见图4),66.20%的公办园非在编教师希望其工资水平能达到在编教师的80%以上。二是公办园非在编教师希望根据当地物价水平建立工资待遇的动态增长机制,与在编教师保持同步的工资增长水平,切实保障其工资待遇稳步提高。三是对于工资收入已基本实现与在编教师相当的非在编教师来说,其更希望增强“五险一金”的保障性,能够参照在编教师参加事业单位社会保险,缩小与在编教师社保缴纳费用的差距,并足项足额缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等,以减轻购房压力及退休后的养老、医疗等后顾之忧。

3. 享有与在编教师同等的专业发展机会。

参加专业培训和职称晋升的机会能否得到有效保障直接影响公办园非在编教师职业发展的成就感和荣誉感,且影响非在编教师专业化提升的动力。[20][21]在专业培训方面,大部分非在编教师希望能参加省市级及以上的培训。本研究调查发现(见图5),近一半(45.70%)的非在编教师表示希望能参加国培,希望参加省级或市级培训的非在编教师比例超过1/3(35.70%)。大多数非在编教师(88.20%)表示其参加过的培训为园所内部组织或者是线上的免费培训课程,参加国家级、省市级的培训机会很少。在职称晋升方面,公办园非在编教师希望享有和在编教师同等的职称晋升机会,认为不应区别是否在编,而应根据专任教师数量按比例分配职称名额,让公办园所有教师都有机会参评。不少已评职称的非在编教师表示其虽然评了职称,但并未享有相应的待遇,希望获得与同级别职称在编教师同等待遇。

(二)公办园园长的主要诉求

公办园园长问卷调查显示(见图6),在园长对公办园非在编教师人事制度改革诉求中,排在前三位的依次是“打通非在编教师入编通道”(60.30%)、“财政保障非在编教师待遇”(54.70%)、“建立非在编教师管理中心”(43.80%)。结合访谈和集体座谈,作为公办园非在编教师的直接管理者,园长从园所更好运转和发展的角度出发,主要在编制管理、财政保障力度、非在编教师有效配置等方面存在较大诉求。

1. 将园所纳入机构编制管理并动态调整编制,打通优秀在岗非在编教师入编通道。

当前部分地区仅将教育部门办园纳入机构编制管理范畴,而机关、企事业单位办园不在其列,编制难以在不同类型公办园间统筹管理,随着在编教师的退休,机关、企事业单位办园教师编制数量愈发减少。并且,在现行教师编制管理制度下,学前教师编制跨区域、跨行业领域的动态使用与调整机制未能建立。[22]这使得公办园需要大量聘用非在编教师,而非在编教师待遇、专业发展等保障与在编教师差距明显,导致非在编教师队伍不稳定、流动性较大,制约了园所质量提升。因此,公办园管理者的重要诉求是将园所纳入机构编制管理,并动态统筹调整编制配置,让优秀非在编教师享有入编机会。一是对于未被纳入机构编制管理的公办园,园长迫切希望能将其园所纳入机构编制管理,依据教职工编制标准配足配齐教师编制,整体提升教师待遇与稳定性,吸引优秀人才从教。二是对于已纳入机构编制管理的公办园,园长表示希望编制部门能够根据各地事业发展实际需要,统筹调剂区域内教师编制,优先用于学前教师,新增编制可用于在岗工作、表现优秀的公办园非在编教师。另外,为吸引并留住优秀人才,部分园长提出了“双通道”入编诉求,一方面为学前教育专业毕业生提供公开招聘的入编考试机会,吸引更多优秀毕业生进入幼儿园从教,另一方面为公办园在岗符合条件的优秀非在编教师开通入编考核通道,激励优秀非在编教师长期稳定从教,双管齐下,促进公办园教师队伍质量不断提升。