“潜隐剧本”的诞生:幼儿阐释性再构班级规则的民族志探究

作者: 高钰霞 王海英

[摘 要] 幼儿作为班级规则形成的重要主体,并不只是简单地遵守或者抗拒规则,而是对班级规则进行阐释性再构。本研究基于民族志田野作业探究幼儿自发构建班级规则的过程,发现幼儿通过延长活动的持续时间、扩展活动的空间边界、重新定义活动的内容,形成一套新的一日生活流程表,从而实现对班级规则的阐释性再构。其中,幼儿的内在需要是驱动幼儿阐释性再构班级规则的动力,教师的选择性实施班级规则客观上产生了催化剂的效果,幼儿与之互动的班级规则及其属性也悄然起着推动作用。而对由此衍生出的幼儿言行不一、教师时紧时松、规则“似变非变”三个悖论性现象的关注,有助于我们更好地理解儿童、理解规则、理解教育。

[关键词] 阐释性再构;幼儿;班级规则;新童年社会学

“潜隐剧本犹如一个贮藏室,那些在公开表达中会面临危险的要求和主张都会藏匿其中。”[1]班级规则是班级生活的重要准则,幼儿与之朝夕相伴、形影不离。在规则面前,除了按部就班地遵守规则,或是“据理力争”地抗拒规则,幼儿往往采用第三种方案——阐释性再构,在班级规则实施过程中对其加以改造、革新、再构。这种可见光谱之外的策略性表达成为幼儿班级生活的“无字剧本”。诚如日本教育家河合隼雄所言:“孩子们总是在大人看不见的地方,‘以孩子的方式’干着坏事成长的。”[2]

一、问题提出

(一)“阐释性再构班级规则”概念的提出

不同于传统社会学将儿童视为社会结构和社会过程的被动对象,新童年社会学的倡导者们认为“儿童主动建构和决定他们的社会生活,以及与他人生活的方式”。[3]在科萨罗看来“儿童是积极的、创造性的社会行动者(Social agents),他们生产了他们自己特别的儿童文化,同时也参与到成人社会的生产之中”。[4]他提出了一个新概念——“阐释性再构”(Interpretive Reproduction),用以替代传统理论中的“社会化”一词,“阐释性”强调儿童参与社会活动所表现出来的创造性,“再构”强调儿童不仅内化社会和文化特征,更会积极影响并贡献于文化生产与社会变迁。[5]儿童的“阐释性再构”具体包含三种集体行动:一是儿童对成人世界信息与知识的创造性使用;二是儿童对一系列同辈文化的生产和参与;三是儿童对成人文化再生产与发展的贡献。[6]

幼儿园班级是教师与幼儿交往互动、共同生活的微型社会。为了维持幼儿园班级日常生活秩序,规则成了集体生活的重要保障,[7]其涵盖幼儿在园一日生活各环节的总体规定、活动顺序及其具体规定等需要共同遵守的显性的集体性规范。于是,从外显行为上看,阐释性再构特指幼儿心照不宣①地解构并调整班级规则的行为,包含“识别班级规则—调整班级规则—形成班级新规则”三个环节。从内在逻辑来说,阐释性再构是指幼儿的上述行动策略催生出的同伴文化对成人文化产生一定的反作用,即儿童受制于班级规则,形成同伴社会的“班级规则”,最后作用于原有班级规则的过程。

(二)研究意义

幼儿园是幼儿进入的第一个较为正式的规则之城,他们在这里学习并践行规则,以便顺利地融入社会生活。已有研究对幼儿园班级规则存在的价值性和重要性,规则制定的合理性和科学性,规则执行的有效性和儿童性展开了探讨。但这些探讨将幼儿对规则的策略性调整命名为“违规行为”,视其为“有待解决的问题”,并且较少收集来自儿童的声音。同时,现有研究多基于具体案例分析,缺乏对这一现象及其形成机制的整体性思考。那么在幼儿园里,幼儿是如何与班级规则互动的?他们的互动策略是如何生成的?本研究将幼儿视为“社会行动者”,在“与儿童一起研究”中,留心其对成人“遵规要求”的越界与抵抗,透过现象分析其“究竟为何”,为儿童文化的相关研究提供新的切入点,在一定程度上丰富现有新童年社会学的实证研究成果,促进学界对相关话题的再思考展开有益探索。

二、研究设计

基于上述考虑,本研究聚焦于描述幼儿阐释性再构班级规则的具体表现,分析幼儿阐释性再构班级规则的形成机制,在与儿童共同生活中,听童声、观童行、思童意。

(一)研究方法

本研究遵循新童年社会学的田野研究准则,采用微观民族志的研究方法,观察幼儿的行动,倾听他们的心声,慢慢走入儿童的世界,同时,辅以教师访谈,了解其对幼儿阐释性再构班级规则的看法,丰富相关幼儿的背景性信息。

(二)研究参与者

基于便利性与目的性取样的双重考虑,本研究选取N市一所民办幼儿园N开展研究,在对不同园所进行预调研时,研究者在该园多次观察到幼儿阐释性再构班级规则的生动案例,可以说,“该样本比较完整地、相对准确地回答了研究者的研究问题”,[8]为研究者的研究问题提供了“密集、丰富的个案”。[9]考虑到大班幼儿基本养成良好的规则意识,熟悉班级规则,同时具有较强的表达能力,在Z园长的推荐下,研究者邀请A班(大班)的36名幼儿作为研究的参与人员。该班共配备4名教师,主班教师C老师具有15年的从教经验,为该年级的教研主任,具备丰富的教学经验,副班教师J老师具有5年左右的托儿所工作经验,于该班幼儿就读中班时入班教学,机动教师S老师与保育教师Z老师分别具有2年和6年的工作经验。在年龄、教龄、教学经验上具有异质性的班级师资结构为研究者的研究结论提供了更加丰富的可能性。

(三)研究过程

1. 研究现场的进入与退出。

以怎样的身份进入现场,如何与“当地人”互动以建立相互信任的关系,决定了民族志研究能否顺利推进以及资料是否可信有效。正式开展研究前,研究者向老师们介绍了研究选题,请求他们视研究者为A班的新同学,在教室中以“高高”相称。此外,为了尽可能拉近与孩子们的距离,便于参加户外活动,研究者也进行了外貌形象管理,扎起马尾辫,穿着带有卡通形象的上衣和裤装,坚持穿运动鞋入园。

但在幼儿的生活经验中,成人常常以“权威者”的身份出现,对他们的生活“指手画脚”,以此展示对儿童的关心和爱护。所以要想真正成为幼儿的“伙伴”和“朋友”,还需要为克服幼儿对成人的既定印象做些努力。通过忽视幼儿的告状,不干涉他们的谈话,直到幼儿主动发起互动……借着看似有些被动的交往方式和适当的“示弱”,研究者渐渐被儿童视为有别于他们以往所接触的成人的“大朋友”,在儿童的带领下走入他们的世界。研究者从2021年11月进入N园开展研究,随着寒假的临近,于2022年1月与幼儿暂别。受疫情影响,再次入园已是2022年5月,陪伴幼儿迎接毕业,度过他们生命里的“幼”时光,共计田野工作5个月。

2. 研究资料的整理与分析。

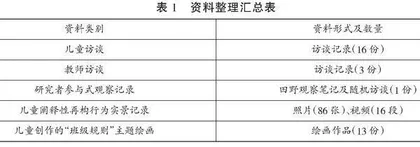

对研究者而言,研究现场是一个师幼共同生活的世界,它充满意义又被不断赋予新的意义。基于此,研究者在那儿观察,并询问一些“看似愚蠢”(大卫·M.费特曼语)的问题,以期超越暂时的文化事件而形成对其多层次、全方位关系的把握与理解。通过田野作业研究者收获了田野观察记录、儿童访谈记录、教师访谈记录等共计84 078字的文字资料(见表1),在每日的资料整理中,研究者也会及时记录自己的感悟反思,借助“微分析”不断调整、优化研究。

以“投降的态度”反复通读田野笔记后,研究者依据扎根理论的原则,使用Nvivo 11软件对收集数据按照“开放式编码→关联式编码→核心式编码”进行分析编码,在尚未完全形成完整架构时,建立试探性质性分析的自由节点111个,并结合类属分析与情景分析,逐步形成具有类别化的树状节点9个,最后在此基础上形成核心类属3个。[10](见表2)

3. 研究效度与研究伦理的把握与反思。

研究者以“非典型成人”的形象跟随儿童进入他们的世界。在资料收集中,研究者将尽可能记录幼儿的本土性、在地性概念,就观察内容及时与幼儿确证,确保原原本本地呈现幼儿建构的童年文化。在每日观察结束后,研究者及时对资料进行整理与记录,保证在记忆有效期内完整还原研究现场的关键事件,减少信息的缺损和失真。进入现场前,研究者已将研究内容、研究目的、研究计划等一并介绍给Z园长和A班教师,得到了他们的许可与支持。在内容呈现上,研究者对所有研究参与者作匿名化处理,保护其隐私安全。但将儿童阐释性再构班级规则的全过程“赤裸”地呈现给成人,是否会使儿童暴露于“全景敞式监视”中,使其无处遁形?研究者目前无法对此做出回答,只期待随着儿童文化场的勃兴,教师、家长、社会大众的儿童观与教育观也能随之得到更新和改变,以欣赏的目光追随儿童成长的步伐。

三、研究结果与分析

随着幼儿在园时间和参与班级生活次数的增加,他们逐渐掌握了如何与班级规则互动。通过创造性参与,他们逐渐将由此生成的班级生活经验转化为一种“地方性知识”,[11]即基于班级生活情景和幼儿价值观,幼儿群体共同构造出的彼此间相互谙熟的“处世原则”。这种“地方性知识”并“不是以明确阐述的(形诸文字的)形式而存在的,而只意味着人们有可能发现个人在行动中事实上所遵循的规则”。[12]可以说,作为“隐藏文本”的实践样态和作为“公开文本”的原有班级规则共同构成了“故事的全部”。

(一)“隐藏的文本”:幼儿阐释性再构班级规则的实践样态

当研究者咨询幼儿“在幼儿园里一天要做什么事情?”“每个活动中什么是可以做的?什么是不能做的?”,他们迫不及待地为这位新来的“大朋友”传授着他们的班级生活经验。他们告诉研究者“早上来到班级我们要先挂书包、搬椅子,再去小便、洗手、喝水”“吃午点的时候不能说话”“上课的时候要坐在自己的位置上”“上楼做操的时候要踩点子”“上课要听老师的,不能随便讲话,也不能离开位置,如果你想离开位置,要举手告诉老师,老师同意了才可以去”……在他们眼中,规则就是“什么能做,什么不能做”,是“人已经说好要做哪些事”,透过他们表述规则的句式——“在什么时候去哪里做什么事情”,可以看出这些事情在他们看来都具有时间和地点的规定性。

不过,幼儿在日常生活中并不是时时刻刻都按照班级规则行事的,尽管他们清楚地知道当下应该做些什么,但仍然会通过延长活动的持续时间、扩展活动的空间边界、重新定义活动的内容等调试原有规则,形成一套自己的一日生活流程表。

1. 时间的缩放:拖时间、挤时间、省时间。

幼儿知道“那个长长的针指到9的时候,我们就要收区了”“上完课我们就要喝水、搬椅子吃中饭了”……他们对每个活动的起止时间、持续时间以及活动的先后顺序了如指掌,但在活动过程中,他们或通过磨蹭拖延以延长活动时间,或见缝插针挤出活动时间,又或者为了提前开始活动而省略部分流程环节,对规定时间进行隐秘的调整。

拖时间是幼儿调整活动持续时间的一种方式,当某活动将要结束时,幼儿仍继续原本正在进行的活动,没有做出结束活动的行为。每每收区时间到了,幼儿似乎总是意犹未尽,因为“还想玩”,他们在收区时间争分夺秒,为小舞台增设“加场戏”,在大家都朝出口方向走去的时候“逆流而上”;又或者在还书的时候摸摸书、理理书架、唠唠嗑,抓住过渡时间的尾巴逗留于图书区;还有的幼儿吃饭时慢慢悠悠,午睡后赖床不起,趁机和同伴聊天、比画手势、玩“影子游戏”,以此延长自己的活动时间。

挤时间是幼儿抓住活动间隙的片刻时间,做一些自己想做,但当下不被允许进行的活动。譬如户外活动前,在老师的带领下全班幼儿一起跟随音乐做热身操,当幼儿随机匹配到自己的好友时,便会你推我一下,我推你一把,高兴得手舞足蹈。除了意犹未尽地继续着自己的活动,幼儿也会在收区时间开启“遛达”模式,满足自己未选到某区域的愿望,比如有一次幼儿兜兜发现小车区有一辆“闲置”的小车,他于是跑过去坐了下来。不巧被J老师看到了:“别人都是排队来玩的,是你自己没有排队,所以不能玩。”兜兜只好从车上下来。不过几分钟后就到收区时间了,兜兜又迅速坐回到还没被同伴收走的小车上,用脚在地上快速划了两下。又如在音乐活动中使用的铃鼓、小铃和圆舞板,总能引起幼儿的探究欲,他们会抓住非演奏的时间缝隙,悄悄奏出“画外音”。

省时间是幼儿通过省略某些活动环节以实现更加快速地进入下一活动的行为方式,集中出现于室内或户外区域活动的前、中、后。具体表现为区域活动前通过略过喝水环节、“理直气壮”地说“我喝过水了”、在水壶边晃一圈“以假乱真”来压缩活动前的准备时间。在户外区域活动进程过半时幼儿应将每个区域的活动器械归置整齐,比如“小车区”要将小车停在车位上,“河石区”要将报纸球放进筐中,“攀爬架区”要将手环还给老师……才能进入其他区域活动。由于每个区域都有人数限制,有些幼儿为了在换区时选到自己心仪的区域,可谓“竭尽所能”地节省换区花费的时间,有的带着“攀爬架区”的手环跑向下一个区域,有的“就地停车”跑去其他区域。还有幼儿在收区时为了延长“溜达时间”,不整理收拾自己所在区域的玩具材料。