幼儿园教师愿景发展的驱动机制研究

作者: 贺敬雯 柳欣彤 周子涵 李文辉 王秀娟

[摘 要] 教师愿景是教师关于未来理想工作实践的图景,是影响教师主动持续有效发展的重要因素。本文以辽宁省沈阳市515名幼儿园教师为研究对象,采用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法,探讨驱动教师愿景发展的内外机制及其作用路径。研究发现,驱动幼儿园教师愿景高水平发展的前因组态共有8种构型,可分为两大类型:一是“支持—投入”主导的A类型,此类型主要受愿景外部机制主导,因受到积极的组织支持感以及对工作的高度投入所产生;二是“设想—规划”主导的B类型,此类型的出现主要受愿景内部机制所构成的影响,因理想的设想和合理的规划主导所产生。其中,愿景实践感是驱动教师愿景发展的最主要因素。因此,幼儿园教师需从自身对角色、教育教学、幼儿发展的理解来描绘对未来理想工作实践的清晰图景,并设计具体明确的目标及策略,同时配合园所组织的积极支持以及自身工作的高度投入,更重要的是要增强自身的愿景实践感,才能更好地驱动幼儿园教师愿景的高水平发展。

[关键词] 幼儿园教师;教师愿景;愿景发展;教师发展;定性比较分析

一、问题提出

如何唤醒教师本体的内生性发展动力是影响教师主动持续专业发展的核心问题。在专业发展实践中,以培训为主的外部驱动式的教师专业发展效果并不理想,投入高、数量多的专业培训项目,并没有提高幼儿园教师专业发展的主动性与积极性,对其问题解决能力的提升也十分有限。[1][2]幼儿园教师对专业发展活动的满意度不高,大多教师对培训学习和专业成长缺乏紧迫意识和热情,[3]还有一些教师将专业培训看成是负担,甚至产生反感和抵触情绪。透过现实情况可以发现,教师个体缺乏专业发展意愿已经成为影响幼儿园教师专业发展主动性、有效性、持续性的现实困境,并且未能得到有效解决。要回应教师专业发展过程中教师个体发展意愿不强、方向不明、动力不足、效果不佳的实践难题,重点在于唤醒教师本体的内生性发展动力。教师愿景作为教师发展的重要表征,是影响教师主动持续有效发展的重要因素。有研究表明,教师愿景的方向性、动机性和标准性等功能特征,有助于教师自主发展意愿的萌发,合理清晰的教师愿景能够为教师个体发展提供方向指引、评量标准和自主动力。[4]正是基于教师愿景在教师发展中的重要作用,帮助幼儿园教师建设合理清晰的愿景十分必要。引导幼儿园教师建设高质量的愿景,就需要清楚是何种因素影响着教师愿景的发展。已有研究显示,教师愿景的发展受到个体、环境等多重因素的影响,且作用机制较为复杂,为进一步解释教师愿景发展背后的深层原因,本研究采用定性比较分析的方法,从多因素耦合的角度,探析幼儿园教师愿景发展的诸多路径,力图厘清驱动教师愿景发展的复杂机制,在此基础上构建促进教师愿景发展的支持体系,从实证角度回应教师本体的内生性发展动力激发这一核心问题,从而推进实现幼儿园教师自主发展。

二、文献综述

“教师愿景”是教师关于职业、工作方面的愿景,属于个人愿景的范畴,它是教师个人出自真心追求并作为自己未来发展目标的教师形象或工作意象,是教师对未来理想工作实践图景的预期和设想。[5]本研究将幼儿园教师愿景界定为幼儿园教师在专业自我的发展中,产生的对未来工作实践图景的感知、设想与规划。

(一)教师愿景内涵及作用

“教师愿景”这一概念最早由美国学者哈姆尼斯(Hammerness)提出,其他研究者在此基础上进行了拓展与丰富。目前关于教师愿景内涵的主要观点有四个。一是未来图景。该观点认为愿景是一种建立在现实基础上的关于未来的图像,[6]教师愿景是关于未来学习活动的图景,这些图景代表他们未来将如何教学。[7]二是理想课堂实践图景。该观点认为教师愿景是教师关于理想课堂实践的图景。[8]三是终极目标。该观点认为教师愿景是教师想要实现的终极目标,即帮助学生在未来成为什么样的成年人。[9]四是个人承诺。该观点认为教师愿景是教师寻求超越一般课程要求之结果的一种个人承诺,它虽然植根于教师关于学生之设想的信念和理论,但又不同于信念和理论,是教师更多地以道德而非认知的方式鼓舞学生的个人承诺。[10]在教师愿景作用方面,教师愿景可以对教师工作生活、专业发展以及职业生涯决策产生重要影响。其一,教师愿景能够为教师发展提供方向指引,对于持有清晰愿景的教师来说,他们十分明确自己需要在工作实践中实现的希望、梦想或是终极目标,这些将成为教师日常工作实践及发展的航标。同时,他们会通过控制教学决策以达成使命。建立愿景不仅能够使教师在心理上获得独立决策的勇气,也能促进其进行独立思考。[11]其二,教师愿景关涉教师发展意愿,影响教师发展动力,可以作为教师成长动力源之一。[12]当教师感到愿景与现实之间的距离适中,且通过努力可以实现时,此时愿景就会产生强大的正面力量,提高教师的自我效能感,为教师带来希望和动力。[13]其三,教师愿景可以作为反思工具,帮助教师检视已有教学信念的结构,并深入探索教学工作的意义。[14]一旦愿景形成,便提供了一个无形标准,就像一把标尺或是一个参照点,[15]引领教师更有效地反思教学实践。

(二)影响幼儿园教师愿景发展的内源性因素

教师愿景本身的特征构成能够影响其发展。哈姆尼斯认为教师愿景可以通过焦点(focus)、范围(range)、距离(distance)三个重要维度而表现出不同特征。[16]焦点维度可以表现为模糊、比较清晰、清晰三个特征;范围可以是狭窄的、具体的,也可以是宽广的、全景式的;距离是指愿景相对于一个人当前实践有多近或多远,其主要表现出以下三个特征——遥远、远、近。已有研究表明,愿景本身的特征会对教师愿景发展产生影响。例如,当教师感知到愿景与实践之间差距较大时,教师会认为愿景是难以实现或无法实现的,并产生失望的情绪,这会对教师的愿景发展产生不利影响;[17]而当教师感知到愿景与实践之间的差距适中时,会产生高效能感,使教师增进实现愿景的信心。[18]本研究根据付媛媛的开放式问卷可知:教师对理想幼儿园教师形象设想的清晰度与焦点维度相关;教师对于自身愿景与人生意义的联系以及未来实践的目标与范围维度相关;教师对于愿景与实践差距的感知以及对有效实现愿景的感知与距离维度相关。因此,结合哈姆尼斯的教师愿景模型,可以将幼儿园教师愿景的内源性因素划分为理想实践意象、愿景效能感、愿景意义感、愿景实践感和未来规划五个方面。其中,理想实践意象是指幼儿园教师围绕自己未来职业生涯中的理想实践工作图景展开的设想;愿景效能感是指幼儿园教师综合评估愿景实践过程从而做出的能否有效地、成功地执行和实现愿景的感知与判断;愿景意义感是指幼儿园教师对于愿景赋予其工作意义的感知;愿景实践感是指幼儿园教师在愿景实践过程中产生的理想与现实差距的体验与感受;未来规划是指幼儿园教师围绕教师愿景制定的具体实践目标与方案。

(三)影响幼儿园教师愿景发展的外源性因素

本研究认为外源性因素是指愿景自身结构特征以外的其他因素。换言之,当前关于幼儿园教师愿景发展影响因素研究中提及的大多数因素都可称为外源性因素。关于幼儿园教师愿景发展的外源性因素主要包括个人因素和环境因素两个方面:个人因素包括教师自身的理想及追求、[19]个人兴趣、个人记忆和经历、[20]教师的知识与实践经验[21]以及教师对工作的投入程度等方面;环境因素包括政治制度与社会文化的影响、[22]工作环境与园所文化、[23]园所的规章制度与支持系统、[24]教师成长中的重要他人[25]等。在上述因素中,组织支持和工作投入被研究者们认为是影响教师愿景发展的重要外源性因素。

一方面,组织支持感会对幼儿园教师愿景发展产生重要影响。例如英国管理学学者哈梅尔(Hamel)和美国管理学学者普拉哈拉德(Prahalad)认为社会因素会对愿景的形成造成影响。[26]休伊特(Hewittsupa)等人认为,一个合作、支持、有发言权,并能感受到尊重的教学环境,是一种能为教师提供机会的教学环境,会对自身愿景产生积极影响。[27]米诺格(Minogue)等人认为学校的制度政策等会影响教师的教学愿景。[28]

另一方面,工作投入对幼儿园教师愿景具有间接影响。工作投入是个体对从事的工作相关的一种持久、积极的情绪与完满的状态。[29]已有研究表明,当个体的工作投入度较高时,即个体在工作中充满活力,甘于奉献,专注于自己的工作时,会具有较高的工作热情,进而产生较强的职业成功感和较高的职业满意度。[30]当幼儿园教师工作投入度较高时,他们会更容易在工作中感受到成功,便会对自身产生充足的信心,并在工作过程中获得积极的情感,而这种积极的情感会促使幼儿园教师在实现自我的过程中不断激励自己,从而实现愿景的不断发展。

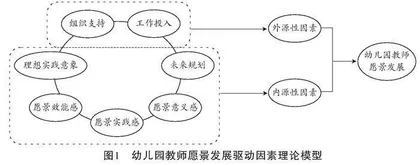

综上所述,已有研究多是有关教师愿景的内涵、特征、影响其发展因素以及对教师发展的影响研究,对教师愿景的形成发展过程研究存在不足。同时,在探讨影响教师愿景发展的因素时,大部分研究多以单一因素对教师愿景发展进行考察,缺乏对多因素共同作用的探讨。幼儿园教师愿景发展受到内源性因素和外源性因素的共同影响。为了清晰地呈现教师愿景发展因素及其作用路径,本研究将结合现有研究,选取愿景内涵中包含的理想实践意象、愿景效能感、愿景意义感、愿景实践感、未来规划五个因素作为内源性因素;将组织支持感和工作投入作为外源性因素,讨论在内外源因素交互的条件下如何驱动幼儿园教师愿景发展。基于上述分析,本研究基于内外双因素构建幼儿园教师愿景发展驱动机制理论模型,如图1所示。

三、研究设计

(一)研究方法

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis, QCA)是介于定性与定量研究之间的第三种研究途径,其本质是布尔代数运算法则,从整体性与系统性出发,深入剖析要素间的内在逻辑。该方法适合处理多种变量间的多重交互作用关系,可以打破线性关系的局限,从多因素组态角度出发,探究因素间相互作用的多种驱动机制。该研究方法早期主要运用于社会学、政治学等社会科学学科,采取“整体的”组合方式解释社会现象发生的原因。[31]现今这一方法已经被广泛应用于管理学、经济学、教育学等领域。例如,在管理学研究中,定性比较分析已经成为管理、营销、管理信息系统等领域解决因果关系复杂性的重要工具;[32]在教育学研究中,目前集中于高等教育领域有关影响因素、生成机制、提升路径等问题的探讨。学前教育领域对于定性比较分析方法的应用较少,然而学前教育领域同样需要解决复杂因果关系、影响机制、政策协同路径等问题。因此,应重视定性比较分析方法在学前教育相关研究中的运用。

本研究之所以选择QCA方法研究幼儿园教师愿景发展的驱动机制,主要原因在于以往对教师愿景影响因素的研究,无论是质性方法还是量化方法,探讨的都是单个因素与教师愿景发展之间的关系,其结论往往停留在静态视角,仅追求最优的单一因果模型,各要素之间是彼此独立存在的个体,以相分离的形式存在,没有看到因素之间的复杂作用关系对教师愿景发展的影响。而QCA方法能够从组态视角分析幼儿园教师愿景发展背后的多元驱动机制,具体可以从四个方面进行说明。第一,QCA方法更关注社会现象的多重条件组合,用于解决某种社会现象的出现并不是单一原因造成的情况;某一原因的改变不一定导致相应结果的改变;同一现象可能是由不同的“条件组合”或“原因组合”造成的问题。幼儿园教师愿景发展是一个复杂的、多因素交叉作用的过程,采用此方法能够从组态的层面探索幼儿园教师愿景发展行为产生的各种条件组合,从更为综合、全面的视角认识幼儿园教师愿景发展的机制。第二,QCA方法具有等效性,探究殊途同归,可以辅助本研究确定幼儿园教师愿景发展的多条作用路径,为幼儿园教师调整自身愿景水平提供适宜性方案。第三,QCA方法适用于中小案例的研究,后经发展也适用于大样本的研究。此方法对样本数量的局限性较小,其结果的分析不取决于样本的大小,只取决于样本量是否涵盖了代表性个体。本研究的样本对象为辽宁省沈阳市的幼儿园教师,研究样本量适切,满足QCA方法要求。第四,考虑到幼儿园教师愿景发展驱动机制属于较为复杂的现象和问题,具有模糊性,不能够用“是”或“否”来解释(即0或1来赋值)。而模糊集定性比较分析方法(fsQCA)赋值过程更具精确性,可以用0~1之间连续的数对变量进行赋值,允许存在“部分隶属关系”,可以更为有效地解释这一问题。综上,本研究采用fsQCA方法。

(二)研究过程

本研究主要分为三个阶段。第一阶段,通过文献分析法,获取幼儿园教师愿景发展的前因变量。根据QCA研究有限多样性要求,纳入研究的前因要素应有科学合理的依据,一般为4~7个。第二阶段,将付媛媛编制的《幼儿园教师专业愿景调查问卷》、孙健敏等学者在2015年研究中所使用的简化版组织支持感量表以及Schaufeli等人于2006年修订的工作投入量表(Utrecht Work Engagement Scale,UWES)的简化版(UWES?鄄9)整合为《幼儿园教师专业愿景、组织支持感与工作投入的关系研究调查问卷》,并对生成的新问卷进行信效度检验、相关性检验以及验证性因子分析。第三阶段,依据随机抽样法选取案例,基于数据采取fsQCA方法进行标准化校准,进而测量幼儿园教师愿景发展的驱动机制的组态构型,最后对组态构型进行达到符合事实的解释分析。