劳动控制与边界生产:民办幼师情感劳动过程研究

作者: 毋利军 李诗琦

[摘 要] 以四川一家民办幼儿园为例,对民办幼师的情感劳动过程进行了深描,发现民办幼师的情感劳动非常复杂,需要处理与幼儿、家长、管理者、同事等四方主体的关系。由于身份不被承认和过度的劳动控制,民办幼师的工作处于巨大的不稳定之中。为了获得相对的稳定性,民办幼师的情感劳动更多表现为围绕关系的“边界生产”过程。民办幼师的情感劳动可以分为两部分:一部分投入到幼儿,意在打破边界以建构如同母亲一样的亲密;另一部分则投入到家长、管理者及同事上,意在建立边界以削弱劳动控制。两部分之间存在冲突,后者在一定程度上阻止了前者的良性运行。为了保障民办幼儿园的教育质量,亟需提升民办幼师工作的稳定性,承认其身份和减少对其的劳动控制,使其能够全身心地投入到对幼儿的保教工作上,不致持续陷入到与非幼儿主体的“关系性斗争”之中。

[关键词] 民办幼师;情感劳动;劳动控制;边界生产

改革开放以来,随着学前教育在城乡的普及和人口的持续流动,民办幼儿园蓬勃发展。而近些年,随着人口增速放缓和幼儿园数量接近饱和,民办幼儿园之间的竞争越来越激烈。这不仅要求幼师在教学方面具有“硬”技术,还要求幼师与家长打交道、处关系,以维持幼儿园的入园率。民办幼师在高情感劳动过程中,要同时处理与幼儿、家长、管理者、同事等四方的关系,虽从属教师群体,却有着繁重的照料任务和较低的社会认可度,且不具备公办教师的稳定性,始终处于不稳定劳动的状态。本文立足于情感劳动理论,兼及不稳定劳工视角,试图对民办幼师的情感劳动过程进行描述和分析,以明晰如下问题:民办幼师有着怎样的情感劳动过程?在面对不同主体的劳动控制时,他们的情感劳动发生了哪些变化和产生了怎样的后果?不稳定性特质在幼师情感劳动过程中又造成了怎样的影响?

一、文献回顾

(一)不稳定劳工研究综述

不稳定劳工研究缘起于西方学者对自20世纪70年代后西方资本主义内部不稳定劳工现象的观察,提出了一系列解释性理论,其中影响最大的当属史坦丁的著作《不稳定无产阶级》。[1]关于西方不稳定劳工研究的理论脉络,已有学者作了细致的梳理。[2]我们更为关注的是,如何用社会学理论更好地解释当代中国的各类不稳定劳工问题。

与西方几乎同一时段或稍晚,改革开放以后,中国也产生了大量的不稳定劳工群体,早期最重要的是两类群体——国企下岗工人和农民工群体。他们都受到了社会学的关注,其中农民工更是改革开放以来中国劳工社会学研究的主要群体。[3]后来,随着制度的变革、市场的扩展、技术的演进及劳工群体内部竞争的白热化,不稳定劳工群体逐渐蔓延到了各行各业,近些年已经引发了学者们愈来愈浓厚的研究兴趣。除了继续关注传统农民工群体的不稳定性外,[4]研究者还关注了制衣厂工人、[5]网约车司机、[6]月嫂、[7]学生工、[8]带货主播[9]等各类劳工的不稳定性特征。不稳定劳动的蔓延,助推了中国劳工群体对“编制”的迷恋和焦虑,是否有编制,官办还是民办,成为判定劳工地位高低的一个重要标准。苏之慧将那些不断减少的、有编制的劳工称作受到权力保护的 “劳动贵族”,[10]而那些日益增长的、无编制的、与权力无关的劳工则长期处于激烈的竞争和巨大的不稳定性状态之中。

与史坦丁将劳动的不稳定性加以“静态特征化”处理不同,在中国不稳定劳工研究的基础上,李静君将劳动的不稳定性看成是一种“动态的关系性斗争”,试图在“承认”“规制”和“社会再生产”等维度上分析不稳定劳工群体的生存处境及其背后的政治经济机制。[11]在李看来,不稳定性带来了劳工与其他相关主体之间既紧张又有风险的关系,整个劳动过程中,不稳定劳工的挑战在于如何处理和化解与这些主体之间的紧张关系,以最大程度地维护自身权益和改善自身处境。

具体到本文研究的民办幼师,过往已有学者关注到了他们工作压力过大[12]及不稳定[13]等问题,尤其是普惠政策嵌入后民办幼师的身份认同,但这些研究仍是粗线条的,尚未对其劳动过程及其中的关系性斗争展开细致的描述分析。基于此,本文试图探讨不稳定性影响下民办幼师所遭受的过度劳动控制及其情感劳动过程中“关系生产”的问题。

(二)情感劳动理论回顾

在情感劳动研究中,霍克希尔德关于“人类情感商业化”的讨论无疑做出了基础性的贡献。其认为,当情感由自发的本能反应转变成为社会和资本管控下的表演行为时,情感就成为一种异化了的商品和劳动形式。霍氏专注于讨论情感劳动过程中外部表演与内在体验、社会要求与自我表达之间的张力,认为情感劳动呈现出“表层扮演”与“深层扮演”两种形式,对情感劳动之于自我的意义主要持一种“消极体验”和“被支配”的观点。[14]后来的研究者大量地依循霍氏的理论,主要从情感异化的角度来研究各类劳工的表演策略和内在体验,以至衍生出“情绪劳动”的概念。表面上看,情绪劳动与情感劳动的分化是试图区分出“向内”与“对外”两个研究领域。[15]但实际上,受霍氏的影响,情感劳动的研究仍主要是向内的,表现出明显的心理学特征。在这种研究取向下,情感劳动者的心理世界被过度关注,而劳动者与其他主体的互动过程被忽略,情感劳动研究需要开拓“关系”视野。[16]

霍氏的“情感异化”观点,实际上是通过将“社会性自我”与“个体性自我”隔裂开来实现的。如果将两类自我视作一个整体,情感劳动的过程就不再表现为主体内在情感异化的过程,而主要表现为“主体间关系生产”的过程。情感劳动的本质不再是在劳动者自我内部制造心理冲突,而是在不同主体间形成“主体间性”。一些学者已经注意到了情感劳动过程中各类主体之间的关系生产,发现情感劳动所生产的社会关系是复杂的,既有打破边界、制造亲密的一面,又有划分边界、相互区别的一面。梅笑反思了霍氏过度关注“自我”的观点,描述了月嫂既通过将工作关系拟亲属化来打破边界建构亲密,又通过打造“育儿专家”形象来确立边界巩固地位,试图与雇主家庭之间建立一种“平等而有意义的社会关系”。[17]蓝佩嘉关注了台湾家庭的东南亚帮佣,发现他们常常要在工作中“扮演卑微”,且主人将家务分为高情感家务(哄娃)与低情感家务(打扫),通过把持高情感家务来彰显女主人身份。[18]

民办幼师群体在情感劳动过程中要处理和生产的社会关系就更加复杂了,包括幼儿、家长、管理者和同事等四方主体,而且他们常常夹在幼儿与家长之间,面临各方主体的质疑和控制,这使得他们在情感劳动过程中既需要打破边界建立亲密,又需要制造边界以求自保。本文试图从“劳动控制与边界生产”的视角,结合他们的不稳定劳工身份,展现民办幼师在高强度劳动控制下的情感劳动过程及其后果。

二、研究方法

(一)田野点介绍

2022年6月14日至10月3日,笔者在四川省宜宾市一家乡镇民办幼儿园“开心幼儿园”(化名)进行田野调查,观察幼儿教师的日常工作,包括她们与幼儿、家长、领导及同事之间的互动过程。开心幼儿园共15个班级,其中小班5个、中班6个、大班4个,园内幼师31名、园长1名、副园长1名、教导主任1名、煮饭阿姨4名,无保育员老师。开心幼儿园教师学历普遍较低,多为职高和大专,拥有教师资格证的老师较少,平均工资不超过2 000元,没有五险一金。在幼师队伍中,主要有两类群体:一是平均年龄三十多岁的妈妈群体,返乡结婚之后,由于门槛低、假期多、可兼顾孩子,她们选择从事幼师工作;二是实习学生工,她们的工资远低于正式教师,被要求承担更多繁杂事务。开心幼儿园老师流动性比较大,劳动合同往往一年一签,仅2022年就已有10位老师相继离职,老师们在这里的工作时间通常不超过三年。

(二)资料收集方法

本研究采用参与观察与深度访谈相结合的方法收集资料,主要对23位幼儿园工作人员及家长进行了深度访谈,包括13位幼师,园长、副园长、教导主任,6位幼儿家长,1位煮饭阿姨。根据目的性抽样原则,对访谈对象尽量兼顾均衡,基于对年龄、教学年级、教龄等多维要素的考量,笔者选择了5个小班、4个中班、4个大班的老师,分别为6个副班老师(含2个实习老师)和7个主班老师。园内人员配备紧张,每班只有两个老师(主班和副班),并未配备保育员老师,因此笔者在煮饭阿姨里面选择了一位在职时间最长的阿姨。同样,基于性别与幼儿就读年级的考虑,笔者选择了孩子分别就读于小班、中班、大班的3位男性和3位女性家长作为访谈对象。本研究通过对幼师、家长、园长、教导主任等多个主体角色的观察与访谈,来探究幼师在情感劳动过程中的角色定位,以此来了解幼师在情感劳动中的处境。

(三)基于扎根理论的数据分析

为提高研究的科学性,本研究借助NVivo 12软件,使用扎根理论的程序化编码方式“开放性编码—主轴性编码—选择性编码”进行数据分析,聚焦幼师与幼儿、家长、管理者和同事之间的关系,以及互动中的情感卷入过程。

1. 开放性编码。

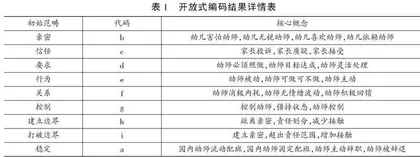

首先对原始资料进行阅读、拆分、检查和整理,将数据进行抽象化、概念化,形成概念及范畴,开放性编码共提炼出29个核心概念,形成了“亲密”“信任”“要求”“行为”“关系”“控制”“建立边界”“打破边界”“稳定”等9个初始范畴(详见表1),反映了幼师与其他主体互动的不同侧重点。

2. 主轴性编码。

其次在开放性编码的基础上进行主轴性编码(详见表2)。本研究通过对9个初始范畴进行比较,发现“亲密”主要发生在幼师与幼儿相处时,且为家长的“信任”做铺垫。其他“要求”“行为”“关系”“控制”在幼师与家长、同事和管理者相处时均有体现,且与不同主体互动时呈现出不同特征,“稳定”作为影响因素始终贯穿于幼师的情感劳动过程中。笔者结合具体互动特征,将幼师的情感劳动过程分为两部分,一部分是面对幼儿的劳动过程,另一部分是面对家长、管理者和同事的劳动过程,发现两部分均表现出“打破边界”与“建立边界”的矛盾交织。

3. 选择性编码。

最后进行选择性编码,提炼核心概念进行理论阐释。基于与幼儿相处和与家长、管理者和同事相处两部分劳动过程,结合这两个过程中“打破边界”与“建立边界”的交织特点,提出“不稳定性基础上幼师情感劳动过程”(详见图1),完成理论建构。

4. 理论饱和度检验。

为提高可信度与有效性,本研究进行了理论饱和度检验,结果显示并未发现新的概念、范畴及关系,表明达到了理论饱和状态。

三、民办幼师的情感劳动过程

(一)幼师与幼儿的互动

1. “替代母亲”。

幼师需要像母亲一样对孩子精心照料。早上入园后,幼师先让早来的孩子玩会玩具,等孩子来齐后,让孩子自行把玩具收拾整齐,组织他们上厕所,接下来就是集体跳操、课堂活动、户外活动,在这个过程中,要不断地协助孩子上厕所、喝水。中午,幼师要照顾孩子吃饭、上厕所、睡觉。照顾孩子吃饭的过程中,幼师要记得孩子对哪些食物过敏、不爱吃什么、饭量如何、今天是否需要吃药等。午睡后,幼师要帮助孩子穿衣、叠被子、洗脸、梳头。下午,要给孩子加餐,进行课堂活动,帮助孩子整理好书包等待家长到来。幼师在整个过程中需随时留意孩子有没有磕磕碰碰,身体上有没有异常情况(如发热、淤青、流血等)。

与其他不同阶段老师相比,幼师在整个劳动过程中的照料呈现出精细化、个性化的特点。幼师要记得每一个幼儿的脾气、喜好、特点,与其他孩子关系如何,甚至幼儿的家庭情况。这样可以根据幼儿不同情况,采取不同措施来应对出现的问题。

在对幼儿精心照料的基础上,幼师和幼儿之间建立了如家人一般的亲密关系。幼师常常会用亲昵动作和话语去拉近和孩子的关系,像下面这样的对话经常发生在幼师与孩子之间。

兰兰,你喜欢老师吗,你周末去哪里玩了呀,开不开心?亲老师一口好不好呀?(受访者5,20220716)赵豆豆,你怎么垮着个脸呀,不开心吗,老师抱抱,老师最喜欢你啦,来悄悄告诉老师怎么了。(受访者2,20220716)

从幼师对幼儿的精心照料和亲密关系,可以看出幼师在一定程度上打破了与幼儿之间的边界,接受了自己作为“替代母亲”的角色。小景与梁梁曾对笔者坦言:“与孩子相处没有压力,感觉很开心。”(受访者5,20220720)“和孩子相处久了就有感情了。”(受访者2,20220721)这样的情感劳动其实已经不是一种情感表演或异化,幼师已经将“自我”这个主体代入到与幼儿的互动之中,生产出了一种“礼物交换”式的亲密关系。