家长健康素养干预效果的研究

作者: 校欣玮 顾荣芳

[摘 要] 家长健康素养的普及和提升是儿童健康事业的重要内容,对家长健康素养干预的具体行动依赖于有效的研究证据。本研究采用元分析法对23篇家长健康素养干预研究文献进行分析。结果发现,已有研究能够证明干预可以提高家长的健康素养,但各研究的干预效果存在异质性,孩子所处年龄段、国家地区、干预周期、干预内容是导致异质性的主要因素,而具体干预形式的影响不大。已有研究对心理健康领域、农村和低社会经济地位家长关注不足,研究质量也有待提高。建议后续研究将对心理健康领域的家长健康素养干预与儿童发展的确定性规律松绑,将准专业人员纳入对低社会经济地位家长干预的人员范畴,对家长健康素养的干预需考虑客观条件和成人的学习规律。

[关键词] 家长健康素养;家庭教育;家长干预

一、问题提出

近年来,我国儿童的营养不足状况有所改善,死亡率下降,体质健康水平不断提升,但受生活方式转变、全球危机、气候变化等因素的影响,儿童健康面临着新的挑战。一方面,超重肥胖、用眼过度、睡眠不足、心理健康等问题日益突出;[1]另一方面,流行病感染风险在增加。[2]这些健康问题昭示着儿童健康事业需要坚持从以疾病治疗为主向以疾病预防为主、从保生存向促发展不断推进。

“健康素养”(health literacy)一词最早由美国学者西蒙兹(Simonds)于1974年提出,他建议将提高健康素养作为健康教育的政策目标。[3]世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)将健康素养定义为“个人用以维持和促进健康的获取、理解和使用信息的动机和能力,是一种认知和社交技能”。[4]由此可知,健康素养大致可以分为获取、理解、应用健康信息的能力三个层面。

近年来,提升家长健康素养也开始成为儿童健康事业的重要发展内容。2021年,《中国儿童发展纲要(2021—2030年)》(以下简称《新儿纲》)和《健康儿童行动提升计划(2021—2025年)》都将提高儿童照护人健康素养纳入主要目标,充分肯定了家长健康素养的战略价值。不少实证研究也发现,家长较高的健康素养与儿童哮喘得到良好控制有关,而较低的健康素养与儿童哮喘控制不佳、高就诊率和住院率有关;[5]家长的低健康素养还与患儿血糖控制不良、[6]儿童肾病综合征的高复发率和低治愈率、[7]慢性肾病的恶化[8]有关;家长低口腔健康素养与儿童产生龋齿等结果有关。[9][10]还有研究揭示了家长的综合健康素养与儿童健康行为(健康饮食、口腔护理、体育锻炼)之间的关系。[11]总而言之,家长的健康素养对于儿童的健康状况、健康行为、生活质量的改善有积极的价值。

近年来,在《家庭教育促进法》《新儿纲》《健康儿童行动提升计划(2021—2025年)》等政策法规的号召下,我国家长健康素养的普及和提升开始受到重视,但提高家长健康素养需要组建人力队伍、耗费财政经费以及平衡各项工作,必须考虑效率和效果,否则就会造成公共资源的浪费。本研究试图考察已有家长健康素养干预是否具有良好效果,并探究哪些因素导致了干预效果的差异,总结有效干预经验。这需要处理两方面问题:一是需保证干预结果已经得到科学验证,具有真实性、可靠性;二是需解决干预方案效果差异较大甚至相悖时的效果评价问题。系统评价(systematic review)是可以解决上述问题的适用方法,它通过全面收集符合纳入标准的所有相关研究,并逐个进行严格评价和分析,必要时进行定量合成的统计学处理,得出综合且可靠的结论。[12]本研究采用定量的系统评价方法——元分析(meta?鄄analysis)开展研究。具体研究内容包括以下四点:一是梳理已有家长健康素养干预研究的特征;二是呈现家长健康素养干预在提高家长健康素养方面的整体效果;三是探究导致干预效果异质性的因素;四是对家长健康素养干预提出可行建议。

二、研究方法

(一)文献检索方法

本研究对国内外电子数据库进行了检索,包括PubMed、ProQuset、EBSCO、ERIC、Cochrane、中国知网、万方数据等。进入21世纪以来,诸如教育、农业、安全防御等领域都开始强调基于证据的决策,故2000年后各领域的研究愈发注重研究设计的科学性和研究结果的可靠性。在健康领域,以2000年WHO将推广健康素养作为新的健康促进战略的重要组成部分为标志,健康素养在2000年之后开始受到广泛关注。[13]因此,本研究将文献发表时间区间设定为2000年1月1日至2022年8月11日(开始检索文献的日期)。

文献检索利用布尔逻辑检索法,采用AND(*)和OR(+)操作符进行主题词(或题关摘)检索。本研究主要考察家长健康素养的干预方案,为了尽可能筛选出符合条件的文献,研究将主题词进行了必要的分解和近义词转换,如将“家长健康素养”分解为“家长AND健康素养”。初次检索没有通过NOT(-)操作符排除综述类研究,这是因为这类研究的参考文献中可能存在本次元分析所需要的研究。故在主题词检索后,本研究对相关主题的综述类研究进行保留,并检索它们的参考文献。另外,本研究在筛选出符合纳入标准的研究后,也对这些研究的参考文献一并进行检索。

(二)文献纳入标准

系统评价需要针对研究设计类型、研究对象、干预措施和对照措施、文献发表类型和形式、文献语种等方面制订纳入标准。[14]本研究的文献纳入标准包含以下9个方面:(1)研究类型为随机对照实验和前瞻性队列研究;(2)干预对象为未成年人家长或家长健康素养干预的实施者、组织者;(3)样本量不低于30;(4)对干预方案有详细且清晰的介绍;(5)报告至少12周的随访结果;(6)利用了可靠工具对家长健康素养的前后变化进行评估,且对不同组别的评估方式进行统一;(7)文献形式包括但不限于学术期刊文章、专著章节、会议论文、学位论文;(8)文献语种限制为中文或英文;(9)文献发表时间区间为2000年1月1日至2022年8月11日。

需要说明的是,本研究选取的文本中接受干预的对象为未成年人家长,而不仅局限于某一幼儿年龄段,这是考虑到干预途径、干预形式等方面并不易受到儿童年龄影响,针对婴儿、幼儿、青少年家长的干预措施相互具有参考价值。当干预对象为孕产妇时,如果干预内容是针对儿童出生之后的健康素养,则项目依然保留,但若出现不适宜所有年龄段儿童家庭的干预措施则不纳入本研究范畴。此外,家长健康素养干预可能是针对某一特定疾病患儿家长,这些干预也被本研究接受。这主要是因为,一方面,由于多数特定疾病也是常见的儿童健康问题,如肥胖、哮喘、腹泻等,这些针对具体健康问题的预防、识别和护理能力也属于本研究健康素养范畴;另一方面,这些研究的干预内容虽然针对疾病,但在干预途径、形式等方面的经验依然可以进行迁移和应用。

(三)文献偏倚风险评价

如果元分析纳入的原始研究质量低,偏倚风险高,而元分析未对原始研究的方法学质量进行正确评价,研究得出的结果和结论就可能是错误的。因此,对原始研究进行正确的质量评价对保证元分析得出正确的结论至关重要。[15]本研究利用Cochrane系统评价的“偏倚风险评估”工具对最终保留的随机对照实验研究进行偏倚风险评估,评价条目包括随机分配方法、分配方案隐藏、盲法、结果数据的完整性、选择性报告研究结果和其他偏倚来源。此外,Newcastle?鄄Ottawa Scale(NOS)有分别针对队列研究和病例对照研究的评价标准,本研究利用队列研究的NOS评价标准对最终保留的前瞻性队列研究进行偏倚风险评估,评价条目包括研究对象选择、组间可比性、结果测量。[16]

(四)数据提取

数据提取是元分析撰写过程的重要步骤。元分析的结果和结论是基于纳入研究的原始数据的,本研究需要提取的数据包括:文献基本信息(文献名称、作者、发表年代等)、被试特征(儿童患病情况、儿童年龄段、家庭社会经济地位等)、干预特征(实施机构、干预形式、干预周期等)、研究特征(研究类型、偏倚风险等)、结果分析(评估内容、评估工具等)。

三、研究结果与分析

(一)文献筛选结果

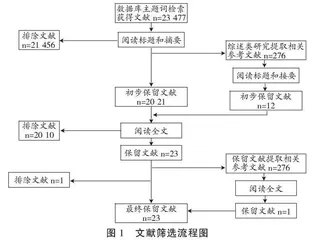

本研究通过主题词检索共确定23 477篇文献,通过阅读标题和摘要,筛选出可能符合纳入标准的文献2 021篇。研究同时对主题词检索出的系统评价类研究的参考文献进行检索,通过阅读标题和摘要,增加文献12篇。通过对2 033篇文献全文的阅读,研究排除不符合纳入标准的文献2 010篇,筛选出符合纳入标准的文献23篇,但有1项研究由于失访率过高取消了干预后的随访与调查,因而该文献被剔除。研究进一步对保留文献的参考文献进行审查,增加符合纳入条件的文献1篇。最终共有23篇文献纳入此次元分析。(见图1)

(二)偏倚风险

由于纳入本研究的文献均采用随机对照实验,因此研究统一使用Cochrane系统评价中的“偏倚风险评估”工具对每一研究的各评估条目进行评价,并对各项研究和所有纳入研究的总偏倚情况进行总结。(见表1、图2)整体而言,多数研究具有高偏倚风险,部分研究具有不确定的偏倚风险和低偏倚风险,需考虑不同偏倚风险的研究对整体结果的影响,故本研究在后续分析中将偏倚风险作为调节变量之一。

(三)干预情况汇总

根据提取的数据,本研究对纳入的文献进行编码。编码主要从被试特征、干预特征、研究特征、结果变量四个块面展开。被试特征的编码内容和规则如下。(1)儿童患病情况(IfD):一般儿童为ND,特定疾病患儿为D。(2)儿童年龄段(Age_C):胎儿与婴幼儿(<3岁)为I,3岁以上学前儿童为Y,学龄儿为T,如果涉及多个年龄段,则用“+”将不同年龄段编码整合,如当儿童年龄段为6个月至5岁,则用“I+Y”表示;未报告年龄段为UC。(3)家庭社会经济地位(SES):社会经济地位高为H,社会经济地位低为L,不同社会经济地位家庭都有为B,未报告社会经济地位为UC。(4)被试家庭所在国家(L):根据报告结果的名称编码。(5)被试家庭所在地区(U/R):城市地区为U,乡村地区为R,城乡均有为B,未报告为UC。

干预特征的编码规则如下。(1)干预实施机构(A):学术机构为A,医疗与保健机构为M,社区为C,学校或幼儿园为S,若涉及多个机构合作,则用“+”将不同机构编码整合。只有当这些机构负责招募、培训干预者,实施具体干预措施等工作时才作为干预实施机构纳入本次编码,仅提供被试招募、干预场地的机构不被纳入。(2)干预形式1(On/Off):线上干预为On,线下干预为Off,两种形式均有为B,未报告为UC。(3)干预形式2(G/I):集体干预为G,一对一干预为I,两种形式均有为B,未报告为UC。(4)干预周期(D):一周以内为1W-,一周至一个月为1M-,一个月至半年为6M-,半年以上为6M+。(5)干预内容(T):生理健康主题为P,心理健康主题为M。

研究特征的编码规则如下。(1)研究类型(S):随机对照实验研究为RCT,前瞻性队列研究为PCS。(2)研究偏倚风险(B):高风险为H,低风险为L,不确定风险为UC。

结果分析的编码规则如下。健康素养能力层面(O):获取层面为G,理解层面为U,应用层面为A。

由于所有文献均为随机对照实验,且偏倚风险已在前文报告,故本研究对除研究特征以外的其他三个部分进行编码。(见表2)

纳入本研究的23篇文献均为期刊上发表的随机对照实验研究,其中有17篇英文期刊,6篇中文期刊。这些研究分别于中国大陆及台湾地区(8篇)、新西兰(1篇)、土耳其(2篇)、伊朗(1篇)、英国(2篇)、挪威(1篇)、美国(6篇)、巴基斯坦(1篇)和黎巴嫩(1篇)开展。

由于部分研究中有多个干预组,可组成多个干预—对照组别(表2、表3中用字母a、b、c表示不同干预—对照组),故23篇研究实际验证了30种干预方案的效果。被试特征方面,这些干预中有21项针对一般儿童的家长,9项针对特定疾病患儿的家长;有14项干预针对胎儿和0~3岁儿童的家长,6项针对3岁以上学龄前儿童,4项针对学龄儿童,6项针对多个年龄段儿童。在家庭社会经济地位方面,大多数干预都包含了不同社会经济地位的家庭,但有7项干预主要针对低社会经济地位家庭,包括贫困地区的家庭、文化受限的少数族裔家庭等。这30项干预中,有19项在城市开展,5项在农村开展,6项不确定。其中中国的干预有9项,仅有两项在农村开展和关注低社会经济地位家庭——均为哈里森(Harrison)团队针对河南农村艾滋患儿家庭开展的干预。[40]