儿童主体的建构:师幼互动中教师的角色扮演与支持研究

作者: 刘亚 赵建梅

[摘 要] 儿童天生具有主动建构的能力,其能力的可能性不以“成人”的标准为准则。儿童主体的呈现与建构需要从儿童主动行动与他者行为反馈中发现。本文旨在揭示幼儿教师通过角色扮演为儿童主体的建构提供的支持行为及其二者交互影响的过程。在“前台”,教师是主体建构的“设计者”,儿童以“合作者”角色参与其中;在“后台”,幼儿教师通过适时介入与沉默观察成为“辅助者”,儿童则在教师角色和行为的转变下,成为主体建构的“主动者”。究其成因,儿童主体的建构既在与成人互动的直接经验中,又在对成人行为与角色的理解过程中自然生成。因此,理解儿童主体及其建构过程需要教师意识到并接纳不同情境下能动且具有多重样态的儿童角色形象,包容在他者事件中丰富自身身体体验的儿童行为。

[关键词] 儿童主体;角色扮演;教师支持;拟剧论

新童年社会学对儿童的建构能力进行了深入研究,主张儿童是活跃的、富有创造力的社会行动者。[1]儿童在与教师、同伴的互动中能够创造性地接纳他者的文化信息与资源,建构属于个体的社会文化。在已有的儿童文化研究中,儿童通常是在成人的观察视角下被分析,[2]儿童的主体性和绝对他异性被忽视和遮蔽。成人以自己的身体为观察起点,去捕捉儿童的行动轨迹和言语样态,却未看向儿童以自身的身体为观察起点而看向的世界。生活在丰富意义世界里的儿童是在自己的感知觉、体验、记忆和思考中建构自我和对世界的理解的,[3]其不是成人社会中“生成的人”和被视为缺乏个体建构能力的人。[4]在生活世界中,儿童通过与他者的情感交互、信息交换、自我呈现等形式形成对自我、他者和世界的认知。由此,与他者的互动行为、儿童个体的主动呈现成为儿童主体建构过程中的重要影响因素。当下对儿童的理解与认同,需要以儿童生活体验为核心,以他者行动为参考,深描儿童主体的建构历程。在幼儿园教育场域中,教师与儿童互动中的自我定位、言语行动等表征符号可以为理解儿童自我、儿童主体建构提供有力证据,也为他者理解儿童主体的存在和意义提供现实依据。

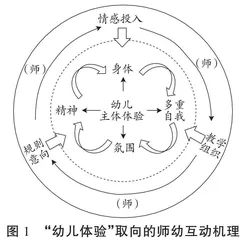

“教师对促进幼儿学习与发展所做的支持”是评估幼儿教师专业能力的“抓手”。[5]幼儿作为主体意志的行动者和构建者,[6]需要教师基于其行为表现提供适当的支持行为。在充满生成性、不稳定性、不可确知性的活动中,幼儿的学习发生并发展,[7]更加凸显了教师在不确定场景中支持幼儿行为发生与变化的重要意义。在支持幼儿行为并与其发生交互作用时,教师立足成人视角,塑造个体身份角色,作用于幼儿社会身份的认知和自我身份的建构。基于“拟剧论”的理论视野,在幼儿园多重互动情境中,教师与幼儿分别呈现出“情境化自我”与“能动性自我”,[8]教师和幼儿正是在互动过程中实现自我角色的生成和幼儿自我主体的建构的。本文旨在揭示教师与幼儿互动过程中,教师的角色转换及其在互动中对幼儿的支持,并探讨其对幼儿主体建构的作用,进而以教师在互动中的角色扮演和支持行为为资料,为视儿童为社会行动者的儿童文化研究[9]提供实证资料。

一、主体建构中的冲突:教师与幼儿间的角色矛盾

(一)教师与幼儿成为维系社会身份的“设计者”与“参与者”

“拟剧论”将互动主体为实现共同期待的行动目的而达成统一互动角色认同的场域称为“前台”。幼儿园的“前台”是教师和幼儿达成共识的显性“剧场”,是有明确规则和制度的剧本。在“前台”,教师是教育活动的主要决策者,幼儿是参与者。幼儿园集体教学活动是教师通过预设的教学目标和教学组织方式开展教学活动的场域。教师通过对规则和规范的强调,让幼儿意识到自己需要遵循该场域的要求,才能参与与融入活动中。在集体教学活动中,教师与幼儿对这一情境中的制度与规范达成了统一认识,明确了自我角色及其对应的行为,使该活动场域成为教师与幼儿互动的“前台”。在幼儿园“前台”中,幼儿是等待参加游戏活动的选手,在座位席上等待教师——“游戏裁判”的口令,上台参与活动、展现自己,而教师呈现出“游戏裁判”的角色。此时教师作为活动主题和程序的创建者管控着教育活动的进程。幼儿在这一情境中只需管理和控制自己的行为,配合教师完成活动任务。幼儿基于对“前台”规则的理解,主动选择在“前台”遮蔽真实的“建构者”身份与角色。在理解“前台”的规则与要求下,为了能持续参与活动,幼儿有意识选择成为自我行为的管理者和活动中的“参与者”。

戈夫曼将社会与生活情境视为外在于个体的并对个体行为产生约束的事实。[10]在集体教学活动中,当幼儿发生违抗活动规则与要求的行为时,教师主要采取“纠正”的互动方式,以此维系集体教学活动的有序进行。幼儿在活动中表达出“老师说要这样做……” “要听老师的话才能玩这个……”的话语,呈现出在集体教学活动中明确的规则意识。当教师认同自我具有“游戏裁判——维持和支持教学有序完成”这一角色时,则会呈现有目的地组织管理幼儿失范行为的权利与权威,并主要通过言语警告、刻意限制等方式来规范幼儿行为。

同时,“前台”中“游戏裁判”角色也会让教师有意识地完成幼儿行动的“支持者”的角色任务。当预设游戏计划被幼儿突发性行为打断时,教师会中断自己的计划行为,“卷入”幼儿行动中。当脱离预设情境进入幼儿发起的互动情境中,教师并没有以消极情绪或行为解决突发性互动行为,而是尊重幼儿的自发性行为,通过具体措施将幼儿互动行为转回到自己计划的行动中。在有显性的制度规约的情境中,即使在未达成制度设定的目标情况下,为维系社会身份要求,教师也会采用灵活、可变的组织方式与幼儿进行互动。

(二)教师与幼儿脱离显性规约呈现为“观察者”与“建构者”

在“前台”的互动素描中,幼儿在集体教学活动中多是沉默的,或者“不能胡乱发言”的,保持着“听老师话”“守规矩”的“好孩子”形象,是为了得到教师关注而主动进行“自我管理”的被动行动主体。那么,“后台”则像一面镜子,在脱离显性控制背景下,映射出幼儿被隐藏的、独立的那一面。[11]“镜子”就仿佛是一个随机变化的场景,身在其中的个体在背景中感知情境、转换自我角色。相对于“前台”显性的“剧场”和体系化的“剧本”,“后台”则弱化了规则的制定与执行。

相较于有显性活动规约的集体教学活动,在幼儿园生活活动、户外游戏这类没有唯一的和绝对的活动规则和班级制度的活动情境中,教师和幼儿则会基于主体对活动情境的判断和行为发起者的行为,遵循个人主观意愿选择性地进行互动,从而呈现出另一面的自我。同时,教师与幼儿通过这种方式给他人留下深刻印象,以期他人做出回应或给予他人自己期待的反馈。[12]在戈夫曼看来,在“后台”区域,“表演者”没有了“前台”“观众”的关注,暂时脱离了规则、制度的束缚,可以不加掩饰地呈现自我也可以暴露可能在“前台”隐藏的行为。幼儿在“后台”活动中是对话和行为的发起者,依据自我兴趣与需求选择和拒绝来自教师或其他幼儿的互动反馈。在这一情境中,幼儿决定着自我行动的进程,是活动组织与实施的“建构者”,教师成为活动中辅助幼儿、提供材料的“合作者”。

在生活活动这一“后台”场域中,鉴于它完全自由、没有时空限制、存在自我的私密属性等特征,幼儿感到安全并且毫无戒备,直率地呈现自我。幼儿会在走廊里大声说笑,表达自己的开心;幼儿即使在听到教师的斥责与责备,也可以大笑着跑开。脱离了显性规约的活动情境,为幼儿提供了一个不用担心因违反规则而收到消极反馈的时空。在对幼儿园日常生活的观察中可以发现,幼儿在“后台”中的表现多与在有严格规则、制度和教师高度控制下的集体教学活动中有着不同的行为表现和言语表达。“你不给我……我就不跟你玩”是幼儿初步建立交换规则、建构自我的一种社会交往策略。这种心理变化是幼儿开始社会性利益交换的开始,是幼儿之间形成的一种无需强调的契约,若一方破坏了交换原则,那么则要面临“没有朋友”的惩罚。幼儿的“我讨厌你们”表示幼儿对“自我”属性的强烈守护,不希望受到外界的掠夺;幼儿的“你是个笨蛋”,意在表示对方没有遵循自己的意愿行事,是对他人行为的不满。幼儿经验化的言语表达是其内部“非社会化”的自我呈现,这也为幼儿与教师之间的互动形塑了一个安全、轻松和自由的场景。

在户外游戏这一“后台”场域中,爬高、玩滑滑梯、躲在滑滑梯上捉迷藏等游戏,是幼儿每天都想要获得的“游戏奖励”。幼儿天生具备主动探索新事物的意愿,不希望被外部环境控制和限制。室内显性的制度与规则、四面围墙的教室、摆放整齐的桌椅,会给幼儿营造一种封闭、狭小、禁锢的氛围。户外游戏则为幼儿开展“自主游戏”提供充足空间,在户外游戏中幼儿是精心备赛、认真比赛的“高级玩家”。虽然教师与幼儿同时在场,但基于对户外游戏“自主性”的个人理解,教师在这一场景中的互动行为则呈现出“旁观者”的角色。但不同教师的课程理解力不同,有教师会在幼儿游戏中采用观察、记录的方式为幼儿提供适当的支持,也有教师会选择较少介入、安静观看的方式。

二、主体建构的过程:基于情境转换的师幼角色扮演

(一)“前台”情境中的社会性自我呈现

在“前台”中教师呈现“教育者”互动角色,幼儿呈现“乖孩子”“听话的好孩子”互动角色,教师与幼儿在有规则、制度约束下的活动情境中均呈现出社会化属性的互动行为。在角色建构中社会互动的个体间互动是转变的,是在互动过程和互动进行中,主体之间建构与生成的。[13]

教师与幼儿“前台”中的“自我”的产生来源于活动场景的制约与变化。集体教学活动所在的空间——活动室,是教师与幼儿对规范性情境的划分依据。在这一场景中,“教师”作为教育者的社会角色限定了教师的行动目的,有科学的活动目标与活动内容的集体教学活动明确了教师的具体行动行为。情境要素赋予了教师应发生与社会身份相一致的行动,教师在严格的制度规约下的行动又强化了情境的规约性。因此,情境与共同在场的互动个体,共同构成了“前台”的互动机理。幼儿在这一情境中,其行动应符合情境需要与互动目的。[14]不可否认,幼儿感受到了来自教师和制度性要素的管束,但又因“学习者”“好孩子”身份,归顺于这一情境。从互动视角来看,互动机理中价值与规范是构成情境的主线,在其中互动的教师与幼儿成为互动的主体与内容。教师与幼儿创造了这个情境,在这个情境中互动,又被情境强化了社会属性的互动身份与角色。

在基于“成人”视角的教育活动中,幼儿是需要被引导、教化的脆弱个体。成人有责任向儿童进行约束与控制以维持行动秩序,制度化的组织是规训儿童的最佳场所。[15]“制度化的控制”源于幼儿教师对儿童知识的类型及获得方式存在理解上的偏差。在幼儿教师的知识体系里存储着大量既定的、经验性的科学知识,这些科学知识具有理性特征,但教师对其理解存在偏误,将活动包含的所有类型的知识统一简化为既定的、标准的科学知识。“存在唯一标准的知识体系塑造着幼儿的情感与认知。知识是由文字、图像和数字构成的符号体系,这些被误解的‘符号’成为教师认知体系中完全代表幼儿园教育活动的本质。”[16]在教育实践中,这样的符号还是维系教师权威、满足家长教育期待的重要载体与工具。科学认识论背后体现的是,幼儿需要通过借助一定的教育目标和程序、教学材料和技术被“发现”和“塑造”。幼儿作为自我主体的建构者的声音和行为被遮蔽,[17]其对世界生活的体验与理解在与教师的互动中被弱化。

在“前台”的集体教学活动中,教师将教育活动等同于制度化、标准化的“课程”,认为有秩序的教学过程和显性的教学知识才是有益于幼儿发展的学习,而无目的和“乱哄哄”的游戏是集体教学活动开展的阻力。“一日生活皆教育”的教育理念虽深入教师心中,但在游戏开展过程中教师仍然将活动的“游戏性”控制在制度的安全范围内,试图将游戏性的过程适度地运用于课程中。幼儿发挥个人主观能动性的权利被控制在教师认为的合理的程度中。教师并没有真正认同在活动中可以努力创造、挖掘和发现课程活动中儿童主体性的游戏要素。在游戏过程中,缺少儿童主体性的游戏削弱了儿童在体验过程中的探索与发展,一定程度上会掩盖儿童自主发展的可能性,让幼儿教师以有序活动作为评估儿童发展的依据。游戏不仅意味着“玩”,而且是儿童用以理解他自己生活于其中的世界的手段,也是儿童最主要的生活方式。在理想环境中,游戏是儿童每天生活的方式,游戏的模式以儿童的体验为导向,以儿童的自发性行为为轨迹,在教师的观察、支持与保护中,以行动的连续性样态发生。