3~6岁儿童在迷你独裁者游戏中的分配行为:群体身份的作用

作者: 陈燕 张晶 季燕 冷英 刘昌

*通信作者:刘昌,南京师范大学心理学院博士,博士导师

[摘 要] 本文采用迷你独裁者博弈范式,考察在自我利益与他人利益冲突情境下,任务伙伴的群体身份对儿童分配行为的影响。比较在劣势(利他的不平等)博弈和优势(利己的不平等)博弈中,儿童对内群体成员(朋友)和外群体成员(陌生人)的分配行为。结果发现,群体身份影响分配行为,儿童对朋友比对陌生人表现出更多的平等分配行为;而这种内群体偏向作用主要在优势博弈中起作用,并且随着年龄增长而减弱。儿童对劣势不平等厌恶的程度高于优势不平等,当面对陌生人时,两种厌恶程度的差异随年龄增长而减弱。在教育过程中,首先应尊重不平等厌恶的客观发展规律,因势利导促进儿童平等分配意识的发展;其次,充分利用同伴资源,培养儿童的分享意识。

[关键词] 儿童;分配行为;迷你独裁者游戏;群体身份

一、问题提出

在社会化进程中,个体经常会面临资源分配情境,能否公平分配反映了其道德发展水平。公平分配包括平等、贡献和需要三大原则,[1]其中,平等原则被儿童最早理解,[2]也是评价是否公平最重要的指标。基于分配结果是否对自己有利,不平等分配可以分为利己的优势不平等分配和利他的劣势不平等分配。在分配资源时,自己享有的资源比他人多称为优势不平等,自己的资源比他人少称为劣势不平等。人类偏好平等分配,拒绝不平等分配。[3]研究发现,儿童早期就已经表现出对劣势不平等的厌恶。[4]当分配资源给陌生人时,4岁儿童以自我利益为主,做不到平等分配;[5]在作为被分配者时,也会拒绝对自己不利的不平等分配提议。[6]随着年龄增长,公平意识增强,儿童对他人越来越慷慨,8~9岁儿童基本可以做到平等分配。[7]

行为经济学研究表明,人类不仅厌恶自己资源比他人少,在一定程度上也厌恶自己资源比他人多。[8]儿童的优势不平等厌恶研究始于罗布(Lobue)等人,研究发现在3~5岁儿童中,总体上更乐于接受自己多于他人的分配方案,只有极少数的儿童会拒绝这一利己方案。[9]布雷克(Blake)和麦考利夫(McAuliffe)等采用“不平等游戏”范式,发现优—劣势不平等厌恶的发展存在不均衡,相比劣势不平等厌恶,优势不平等厌恶出现较晚。4~7岁儿童总是拒绝对自己不利的分配提议,而很少拒绝对自己有利的分配方案。[10][11]直至8岁,儿童才真正开始拒绝对自己有利的分配提议,表现出对优—劣势不平等分配结果的同等厌恶。[12]斯登贝斯(Steinbeis)、伯恩哈特(Bernhardt)和森格尔(Singer)在2012年进一步发现,6岁儿童虽然能在认知上理解平等分配原则,并认为自己会拒绝利己的分配提议,但在真实情境中却欣然接受。[13]邱(2017)[14]和李等(2022)[15]分别对我国4~8岁儿童、4~12岁儿童进行了研究,也发现到了7~8岁,才有较高比例的儿童开始拒绝优势不平等分配方案,并从进化、认知能力和社会比较等角度进行了解释。以上研究中,儿童较晚表现出优势不平等厌恶,可能是由于研究中的任务伙伴为陌生人。研究发现,在分配资源时,自己和他人的社会距离会影响儿童的行为决策。[16]当任务伙伴是朋友时,儿童可能更加愿意分享资源,进而在更早的年龄出现优势不平等厌恶。

研究者采用迷你独裁者博弈范式,考察在优势博弈中,群体身份对儿童分配行为的影响,比较一致地发现,年幼儿童在面对陌生人时,倾向于选择更加利己的分配方案,未表现出优势不平等厌恶。而在面对朋友时,却愿意舍弃自身利益而选择与朋友平等分配资源,表现出优势不平等厌恶。[17][18][19]在不同研究中间,内群体偏向的发生年龄存在分歧。菲尔(Fehr,2008)等发现,7~8岁儿童更愿意与内群体成员平均分配资源,出现群内偏袒。[20]莫尔(Moore,2010)[21]和陆等(2016)[22]借鉴菲尔的实验方法,发现内群体偏向发生的年龄分别为4~6岁和5~6岁。在菲尔的研究中,内群体成员被定义为同学。相比同学,朋友间的社会距离更近,更多的社会互动和情感联结可能提前了内群体偏向发生的年龄。[23]此后,研究者试图进一步探索更年幼的儿童是否存在内群体偏向,分别以3~10岁的中国儿童[24]和3~5岁的德国儿童[25]作为被试,但均未能发现预期结果。这些研究中,为了保证儿童能理解分配双方所拥有的资源数量,资源总数的设置均少于5。研究发现,资源越多,对他人越慷慨。[26]如果能更直观地呈现资源,让儿童摆脱对数认知能力的依赖,在增加资源总数的情况下,优势博弈中的更年幼儿童可能也会表现出内群体偏向,即面对朋友时,更年幼的儿童愿意选择平等分配方案,放弃自己比他人多的分配方案。

需要注意的是,现有研究主要探讨了优势博弈中群体身份对分配行为的影响,并普遍发现儿童存在内群体偏向。那么,这一偏向是否也会出现在劣势博弈中?戈拉纳(Gorana)和布雷克(Blake)采用“不平等游戏”范式,首次探讨了群体身份在6~9岁儿童劣势博弈中的作用,结果未发现内群体偏向。只要实验者的分配提议不利于自己,无论对于朋友还是陌生人,绝大多数的儿童选择了拒绝。[27]导致这一结果的出现可能有两个原因。第一,该研究在设置不平等分配方案时,博弈双方资源的分配差距较大。研究发现,分配差距越大,儿童对不利于自己的分配方案拒绝率越高。[28]因此,即使面对朋友,儿童也不愿意接受远远少于他人的分配结果。第二,该研究中被试的年龄较大,公平观念的发展使得儿童能更为平等地对待他人,而年幼儿童在分配时更容易受到社会关系的影响。刘璐(2019)研究发现,5~6岁的儿童会将高价值的物品分配给朋友,低价值的物品留给自己。[29]那么,在劣势博弈中,当分配差距得到控制后,年幼儿童是否也会出现内群体偏向,即面对朋友时,儿童是否愿意选择他人比自己多的分配方案,放弃平等分配方案。

综上所述,有两个问题需要回答。第一个问题,当资源总数较多时,在优势不平等分配中,更年幼的儿童是否也会出现内群体偏向?以往研究中,提供给儿童的分配资源总数均较少,这可能是未出现内群体偏向的原因之一。研究发现,当人们占有较少的资源时,对他人更吝啬,而当占有较多的资源时,会对他人更慷慨。[30]并且,积极的社会关系会促进亲社会行为的发生。[31]因此,当资源较多时,年幼儿童可能会对朋友分配得更多。第二个问题,内群体偏向是否同时存在于优势和劣势博弈情境中。研究发现,在优势博弈中,儿童普遍表现出内群体偏向。[32][33][34]而在仅有的一个劣势博弈研究中,却未发现内群体偏向,这一结果可能源于该研究中采用了差距过大的不平等分配方案。如果合理设置分配方案,有望在优势和劣势博弈中均发现内群体偏向,这对于探讨儿童的公平认知具有重要意义。并且,在优势和劣势博弈中,考察内群体偏向是否受到年龄的影响,将为儿童分配行为的发展研究提供新的证据。为回答上述问题,本研究拟采用迷你型独裁者博弈范式,通过设置多种分配差距的方案,考察不同年龄儿童在自我利益和他人利益发生冲突时的决策,以探索年龄和回应者的群体身份对儿童分配行为的影响。迷你型独裁者博弈与传统博弈范式相比,提供给分配者不同的分配选择,可以更直观地体现分配者的决策动机。

二、研究方法

(一)对象

某区级公办幼儿园103名3岁~6岁的幼儿参与了本实验,其中2名幼儿不能理解指导语,数据删除。被试中男生49人,女生52人。小班幼儿(3~4岁)中男生13人,女生20人,共33人;中班幼儿(4~5岁)中男生17人,女生18人,共35人;大班幼儿(5~6岁)中男生19人,女生14人,共33人。所有儿童身体健康,视力正常。实验前以书面形式获得被试监护人的知情同意,实验结束后赠送礼物。

(二)实验设计

采用“2(群体身份:内群体—朋友;外群体—陌生人)×2(分配提议类型:优势不平等;劣势不平等)×3(年龄:3岁~4岁;4岁~5岁;5岁~6岁)”的混合设计,其中群体身份和分配提议类型为被试内变量,年龄为被试间变量。因变量以平等分配方案的选择人数和得分作为指标。

优势不平等分配提议,需要被试在利己不平等分配和平等分配两种方案中进行选择,具体包括以下分配方案:(10/0,5/5)、(9/1,5/5)、(8/2,5/5)、(7/3,5/5)和(6/4,5/5);劣势不平等提议方案,需要被试在利他不平等分配和平等分配两种方案进行选择,分配方案如下:(4/6,5/5)、(3/7,5/5)、(2/8,5/5),(1/9, 5/5),(0/10,5/5)。计分方法:根据平等分配方案的选择总次数计算总分。例如,在7/3和5/5两种分配方案中,若被试选择5/5分配方案,两人平分资源,得1分;若被试选择7/3分配方案,自己获得7个资源,对方获得3个资源,得0分。得分越高表示平等分配意识越强:在优势不平等分配下,得分越高说明儿童更倾向舍弃自身利益,而选择利他的平等分配方案,对优势不平等厌恶的程度越强。在劣势不平等分配下,得分越高说明儿童更自利,因而选择更利己的平等分配方案,对劣势不平等厌恶的程度越强。

(三)材料与设备

实验中需要置物箱两个,糖果和贴纸若干。

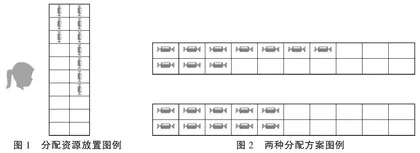

以往研究中,为保证儿童理解资源数量的多少,资源总数不超过5。但这会导致分配方案较少,因此实验者要么采用单个试次,可能导致结果不稳定,要么多次重复同一种分配方案,使得被试容易产生疲劳。鉴于此,我们借助由小格子组成的箱子(如图1),将抽象的数字具体化,以提升儿童对10以内数的大小的认知能力。箱子中有两排格子,每排10个,接近被试的一排摆放被试所得资源,另一排为对方所得资源。资源总数的增加,实现了分配方案的多样化,使得被试不容易产生疲劳;并且,多试次实验增强了结果的稳定性。

正式实验时,儿童面前放置两个置物箱,每个置物箱对应一种分配提议方案供被试选择。例如,图2为7/3和5/5两种分配方案。

■

图1 分配资源放置图例 图2 两种分配方案图例

(四)程序

测试地点在幼儿园内一间安静的房间,测试方式为单个测试,每个被试的测试时间约15分钟。实验前通过班主任获得幼儿的姓名、性别和出生年月等基本信息。具体流程如下。

首先,核对儿童相关基本信息。接着,为防止物品喜爱度对分配行为的影响,要求儿童在糖果和贴纸中选择自己喜欢的一种,作为正式实验材料。随后,评估儿童基本数学认知能力,保证儿童能够理解实验中的多种分配方案。主试将不同分配方案下的10个糖果/贴纸置于箱内(见图1),让儿童判断哪一排的糖果/贴纸多,三次判断均通过者进入正式实验。

正式实验时,两个箱子分别呈现两种分配方案(见图2)。首先,询问儿童“你最好的朋友是谁啊?”得到回答后,再分别询问“有一天,你和你的好朋友×××(朋友)/不认识的一个小朋友×××(陌生人)一起做游戏,因为你们表现都很好,获得一些糖果/贴纸作为奖励,由你来选择怎么分。在你面前有两个箱子,每个箱子代表一种分法,箱子里有两排糖果/贴纸,其中靠近你的一排糖果/贴纸属于你自己,另外一排糖果/贴纸属于他/她。你选哪一个箱子呢?”为便于儿童理解,边解说边进行相关演示。待儿童做出选择后,向儿童确认:“这种分法中,哪一排的糖果/贴纸属于你?”回答正确后接着询问“两个人的糖果/贴纸一样多吗?”如果回答“不一样”,接着问“哪个小朋友更多?”若儿童都能做出正确回答,则表明儿童理解了该分配方案,实验操作有效。然后呈现下一个分配方案,整个实验儿童需要完成20种分配方案的选择。为保证分配对象群体身份启动的成功,每完成5个分配方案,会询问“现在跟你一起玩游戏的是谁?”“他/她是你的好朋友吗?”

实验过程中,平衡分配对象的呈现顺序,即一半被试先完成与朋友间的10种分配方案选择,其中优势和劣势不平等分配方案各5种,再完成与陌生小朋友的10种分配方案选择,另一半被试则相反。还要平衡箱子的摆放位置,即一半试次中,平等分配方案呈现于被试左侧,不平等分配方案呈现于被试右侧,另一半试次则反之。

三、结果与分析

(一)儿童分配行为的总分分析

将陌生人情境中的得分和朋友情境中的得分进行累计,比较优势博弈和劣势博弈中的得分差异。由表1看出,优势博弈和劣势博弈中的得分平均值都大于中间值5分,表明儿童对两种情境都表现出了不平等厌恶。配对样本t检验结果显示,t(100)=8.469,P<0.001,Cohen’s d=-0.927,劣势博弈得分显著高于优势博弈得分。优势博弈得分越高,个体越利他;劣势博弈得分越高,个体越利己。实验结果表明,3~6岁儿童以利己动机为主,利己动机明显强于利他动机。

表1 在优势和劣势博弈中儿童的得分情况

■

(二)儿童分配行为的频数分析

由图3可以看出,在优势博弈中,面对朋友时,60%~75%的儿童得分为5,表明在不平等利己和平等利他的分配方案中,选择了平等利他的方案,放弃了利己的不平等分配方案。同时结果显示,低于20%的儿童得分为0,表明这些儿童面对朋友时以自利为主,全部选择了不平等利己的方案,放弃了利他的平等分配方案。