百廿年我国学前教育机构发展的历程与展望

作者: 侯莉敏 韩笑 周英

主持人语:在1904年癸卯学制颁行至今的一百二十年间,中国学前教育发生了翻天覆地的变化。本专题以纵向的历史维度,基于多元化视角展开讨论,试图梳理出近代以来学前教育的机构变革、课程构建、国际教育与合作、教师教育及思想演变等方面的发展脉络,描摹百廿年来学前教育在特殊的经济社会背景和制度环境中呈现出的中国样态,通过经验证据归纳学前教育历史演进的理论逻辑并对其做出阐释,以期为中国学前教育的现代化发展提供借鉴。

(主持人:侯莉敏,广西师范大学教授、博士生导师,中国学前教育研究会理事长)

[摘 要] 学前教育机构是学前教育事业的重要组成部分。以口述历史和查阅文献资料的方式,回顾中国学前教育机构的百廿年发展历程,可发现其依次经历了初创、探索、变革、停滞、恢复和深化改革六个历史阶段,并在探索与实践中总结出了可贵的发展经验:将本土化创新作为发展方向与实践路径,将促进儿童发展作为根本价值追求,以政策制度推动学前教育机构改革,以满足人民群众的现实需求为发展目标。在新时代背景下展望学前教育机构的未来发展,需要持续建设普惠性学前教育机构的保障体系,深化学前教育机构的价值追寻,加强教师队伍建设。

[关键词] 学前教育机构;百廿年;发展历程;口述史

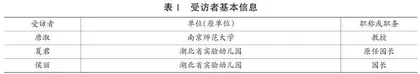

学前教育机构指的是学前教育的实施机构和学前教育的管理机构,是学前教育体制的载体。[1]自1903年我国第一所公立学前教育机构——湖北幼稚园创立至今,中国的学前教育机构已走过了120年的发展历程。在这120年中,学前教育机构受时代发展、政治思想、经济文化、教育思潮等多方面影响,呈现出不同样态。其中一些诞生于不同时期、不同类型的园所机构,在历史潮汐中经历洗礼与锤炼,既是中国学前教育机构的典型代表,也可视为学前教育事业整体发展的缩影。本研究采用口述史和文献史料相结合的研究方法,辅以实地走访调查、查阅园所档案等,从中国学前教育机构发展历程中出现的蒙养院、幼稚园、托儿所、幼儿园等多种形式中选取了七所具有典型意义的代表性园所作为研究对象,受访人及机构信息如表1所示。

为了更加全面而深入地掌握园所发展的历史脉络与经验,我们对所选园所的园长(包括原任园长、副园长)及学前教育史学者唐淑老师进行口述采访,并进行录音或录像。口述史是用现代科技产物,如录音机、录像机来实现口述语言、声音、形象的保留,是有声音、可倾听、可观赏的历史。[2]最后本研究整理获得转录文字资料逾14万字,以及有关园所历史的大量图文资料。在分析口述访谈及园所历史资料的基础上,本研究同时查阅相关的文献资料来加以佐证,从而对中国学前教育机构120年的发展历程进行梳理,总结其发展的实践经验,进一步提出我国学前教育机构未来发展的时代展望。

一、中国学前教育机构发展的百廿年历程

学前教育机构是学前教育发展过程中呈现出的具体形态,也是学前教育事业的重要组成部分。在120年的发展过程中,中国学前教育机构经历了初创、探索、变革、停滞、恢复和深化改革六个阶段,从家庭走向社会,从附属走向独立,从单一类型走向多元化发展。学前教育机构的历史变迁,不仅与时代发展密切相关,同时也折射出近现代中国儿童观、教育观的嬗变。

(一)初创:公立第一园诞生与蒙养院(园)制度建立(1903—1918年)

中国历来就有重视幼儿教育的传统,“蒙以养正,圣功也”[3]点出了对幼儿进行教育的重要性。尽管始于商周时期的蒙学作为儿童启蒙教育的机构一直贯穿于中国奴隶制社会及整个封建时期,但“蒙学”仅是属于少数贵族阶级的教育特权,作为家庭教育的补充而存在,具有家庭化和非社会化的特点。[4]1903年9月,张之洞命湖北巡抚端方在武昌寻常小学堂(后称模范初等小学堂)内创办了湖北幼稚园。[5]这是我国第一所公立学前儿童教育机构。

1902年因为清政府腐朽没落,以张之洞为代表的洋务派意识到教育是实行救国的根本。我们“中国公立第一园”就是在这样的背景之下产生的。当时不少国人因吸食鸦片,身体羸弱,新生儿出生后存活率很低。此外,富贵人家的孩子到了五六岁大多数能进私塾,那么平民的孩子怎么办?张之洞他们考虑到这些,所以要为平民的孩子来办幼稚园,而且想在湖北省先办第一所,而后再推广到全国去开办。(湖北省实验幼儿园原任园长 夏君)

湖北幼稚园的创办,标志着幼儿教育不再仅囿于家庭场域内,开始走向社会。随后在1904年颁布的中国近代第一个实行的学制《奏定学堂章程》中,《蒙养院及家庭教育法章程》专门对学前教育机构作出规定:将幼儿公共教育机构规定为“蒙养院”,附设在育婴堂(自宋代以降设立的养育孤儿的场所)和敬节堂(清代由地方政府设立的收留寡妇、节妇的社会福利机构)内;以“蒙养家教合一”作为办学宗旨;教师称“保姆”,由乳媪和节妇训练而成;教育内容有游戏、歌谣、谈话、手技等。[6]此时的蒙养院更多是具有慈善性质的教育机构,且是作为家庭教育的辅助而存在。当时的蒙养院分为官办、私立两类,均需报备当地学务处以备查。据统计,1909年蒙养院有92所,在园幼儿达2664人。[7]

1912年南京临时政府成立后颁布了“壬子癸丑学制”,第一次在学制上正式确立了面向3~7岁幼儿的教育机构的地位,[8]规定将“蒙养院”改为“蒙养园”。[9]蒙养园附设于女子师范学校和女子高等师范学校内,或以“公立私立之蒙养园代附属蒙养园”,虽然并未摆脱“附属”的地位,但已被纳入了真正的教育机构之中。[10]蒙养园的办园宗旨、保育目标、课程及设备等方面与先前的蒙养院基本一致,但对师资作出了明确规定,要求对蒙养园中的“保姆”进行培养,保证其具备正规教员资格。

中国学前教育机构的初创阶段,经历了从“蒙养院”到“蒙养园”的变化,机构类型以政府主办的公立机构为主,社会上同时存在一些私立及教会学前教育机构。

(二)探索:儿童本位思想的传播与幼稚园本土化建设(1919—1948年)

1919年“五四”运动之后,福禄培尔、蒙台梭利、杜威等人的教育思想在中国广泛传播,在学前教育领域掀起了对封建主义儿童教育的批判浪潮。鲁迅提倡儿童教育应由过去封建传统的“长者本位”转向“幼者本位”。[11]在当时,儿童本位思想引起了很大共鸣和反响,一些接受过国外先进教育思想的教育家如陈鹤琴、张雪门等,在国内创办园所、开发幼儿课程、培育幼教师资,积极投身于学前教育机构建设的实践探索中。

1923年陈鹤琴创办的鼓楼幼稚园是让孩子们接受科学的幼儿教育,尊重儿童的天性,尊重儿童的年龄特点……我觉得有深远意义的一点就是他开启了科学化幼儿教育的开端。所谓科学化,就是要求办园理念、幼儿园管理、教师专业水平,包括整个幼儿园未来的发展规划、课程建构、幼儿园教育教学活动的实施,都要基于科学。从历史意义上来讲,鼓楼幼稚园开启了关注儿童、了解儿童、尊重儿童,实施科学的幼儿教育的开端。(鼓楼幼儿园原任园长 崔利玲)

宁波市第一幼儿园前身为“星荫幼稚园”,由我国著名幼儿教育家张雪门先生创办并担任首任园长。张雪门的实践是行为课程萌发的过程,行为课程是我国近代幼儿教育现代化的重要标志之一,是中国幼儿教育接受进步主义教育思想并进行本土化教育实践的产物。

(宁波市第一幼儿园园长 娄丹娜)

在当时政策的牵引下,学前教育机构获得了进一步发展。1922年颁布的《学校系统改革令》采用美国的“六三三”学制框架,把幼稚园正式列入学校系统,确定了学前教育机构在学制系统中作为国民教育第一阶段的地位。新学制的颁布,强调基于幼儿个性心理,注重平民化普及和生活教育,[12]推动了中国本土化学前教育机构的迅速发展。1927年4月,南京国民政府成立后重新制定了教育政策,整理并充实了各项教育法令、法规。我国学前教育机构开始向大众化发展,先后创建了一大批不同类型的幼稚园。[13]除了类型的多样,幼稚园的数量也有了明显增长,到1947年,全国幼稚园总数达1 301所,逾13万名儿童入园接受教育。[14]

同时,在共产党领导的抗日根据地、老解放区以及苏维埃地区诞生了一批特殊的学前教育机构,这些机构被称为“马背上的摇篮”。

1946年解放战争时期,胡宗南率部侵犯延安,保育院接到中央政府的命令要进行大转移。教师带着220多名孩子,利用骡马进行转移。在这个过程中,孩子们其实就是在马背上度过的,所以才有了“马背上的摇篮”这个说法。当遭遇敌机轰炸的时候,保教人员总是在重复一个动作,双手扶地用自己的身体掩护着孩子。那时所有保教人员的信念就是“大人在,孩子在,即使大人不在了,孩子也要在”。在那么艰难困苦的情况下,当小朋友们走不动的时候,保教人员就扔掉自己的行李,背着、抱着这些孩子。当这场共计1 000多华里、历时20个月,跨越了黄河的“长征”结束,最后回到延安的时候,保育院没有失去一名孩子。这是中国幼教史上的“长征”,也是中国幼教史上的辉煌。

(西安市第一保育院院长 王淑君)

特殊时期的学前教育机构类型多样、机动灵活,在抗日战争和解放战争时期为培养和教育革命后代,保护战时受难儿童,支援革命战争做出了重要贡献。

这一阶段,公办幼稚园、民办幼稚园、保育院、托儿所、实验幼稚园、农村幼稚园等机构纷纷涌现,逐渐勾勒出了现代学前教育机构的基本模式。这些学前教育机构从教育内容、师资队伍、管理方式等方面进行了本土化办园的探索,并将外国学前教育理论结合中国现实状况开展幼稚园实践。

(三)变革:学前教育管理体制的建立与幼儿园发展(1949—1965年)

中华人民共和国成立后至1956年,我国逐步完成社会主义改造,由新民主主义社会进入了社会主义社会。1951年,中央人民政府政务院颁布施行《关于改革学制的决定》,不仅把幼儿教育正式列入学校系统,还规定实施幼儿教育的机构由“幼稚园”改为“幼儿园”。在党和国家对幼儿教育事业的重视与支持下,学前教育获得了前所未有的发展机遇,学前教育机构的性质得到进一步明确。

1950年“市立托儿所”(今青岛市市南区文登路幼儿园)迁至延安1路75号。托儿所以保育为主要教养形式,实行寄宿制。全体教职工的工资福利和幼儿的衣食住均为政府供给制(国家拨款给幼儿园,幼儿园为幼儿提供衣、食、住)。据记载,当时幼儿园有专门的裁缝给幼儿缝制统一的衣帽、被单、枕套等生活用品,这种国家包管一切的供给制一直持续到1956年。

(青岛市市南区文登路幼儿园园长 张玲)

管理方面,政府对学前教育机构的领导权责进行明确划分,并逐步建立起“统一领导、分级管理”的原则。1949年,中央人民政府教育部设立专门负责管理幼儿教育事务的中央领导机构——幼儿教育处(后改称“幼教独立处”)。针对“非教办园”①的管理归属问题,1952年颁布的《幼儿园暂行规程草案》中将“非教办园”的日常行政事务交给设立者领导,教育部门与卫生部门可以在卫生和疾病预防上“协同管理”。1956年教育部、卫生部、内务部联合发布的《关于托儿所、幼儿园几个问题的联合通知》加强了教育和卫生部门对其他主体所办学前教育机构的业务领导,并提出托儿所、幼儿园“全面规划、加强领导”的发展方针,要求办好一些园所以起到示范作用。同时,“仍可采用多种多样的办法,不必过早强调统一”的举措,激发了社会各方面力量开办学前教育机构的积极性。在“两条腿走路”的学前教育发展方针指导下,幼儿园教育机构在数量和类型上得到了持续发展。据统计,1965年全国有幼儿园1.92万所,入园幼儿数量为171.3万人。[15]除教育行政部门办园外,工厂、企事业单位、机关、学校等其他部门办的幼儿园数量显著增加,民办园和集体办园数量以及招生人数远远超过教办园。[16]

这一时期学前教育机构建设进入了全新的阶段,开始逐步构建现代化学前教育机构体系。各级学前教育管理机构和体制开始建立健全,逐步建设起相当数量的、适合中国国情的、形式多样的学前教育机构。与此同时,学前教育师资培养的机制也得以构建并初见成效。[17]