园长的幼儿园自我评估观及其实践样态

作者: 李琳 刘昊

[摘 要] 自我评估是幼儿园教育质量持续改进的引擎,也是落实《幼儿园保育教育质量评估指南》的重点与难点。对于园长有关自我评估认识的探讨,是一个重要的前置性问题。本研究以京沪两地13位园长为研究对象,采用非结构化深度访谈,通过主题分析法深入探析园长对自评主体、常态化自评机制以及自评与外评关系等问题的认识,并在此基础上从组织架构、标准制定、自评实施和结果运用四个维度分析了自评实践的不同样态,尝试构建出不同发展水平园所自评的阶段性理论构想。最后,本研究从激发园所自主性与自我意识、探索现代治理改革以及完善持续改进等方面提出了针对性对策与建议。

[关键词] 幼儿园自我评估;园长;自我评估观;实践样态

一、问题提出

(一)从外部走向内部:现代化教育评价改革的必由之路

2022年教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》(以下简称《评估指南》)高度强调自我评估的重要地位,首次提出构建常态化的自我评估机制,并将外部评估的功能价值最终落实到自我评估的完善上来,鲜明地体现了当前我国幼儿园质量评估重心从外部走向内部的转向。这一转向也是对现代学校治理理论下评价改革探索的回应。有效的自我评估能充分调动园所内各主体的积极性,使得多主体参与教育治理、实现学校层面的善治成为可能。在实践场域中,进行自我评估还是学校自我认识与自主实践的中介,是统一个体需要和社会标准的途径,是实现自主发展的重要手段。[1]如在学校自我评估的发轫地欧洲,欧盟就曾充分肯定了自我评估相对于外部评估能为学校、教师和学生等多主体带来更为积极的变化,是支持学校发展最为关键的机制之一。[2]

(二)考责与自治的博弈:自我评估样态的多重选择

学校自我评估的发展史在一定程度上可以视为外部考责压力与学校自治诉求之间的博弈与协调,二者在特定历史条件下此消彼长,衍生出了自我评估的多种样态。总体来看,两者关系趋向于在外部压力与内部动力保持平衡,在此基础上,自下而上、由内而外的学校自治生态逐步形成。与此趋势相呼应,陈惠英将学校自评的发起动力梳理为外部动力主导、外部动力推动以及外部动力引导三个阶段,其呈现出越来越依靠内部力量的趋势。[3]刘昊进一步将幼儿园自评划分为三种形态:外驱式,即以迎合外部评估为动力;周期式,即由内部力量驱动但采取了独立于日常管理的方式;渗入式,即将自评的思维和方法融入日常管理并成为园所质量文化的一部分。[4]幼儿园自评呈现出逐渐从附属于外部评估体系,到获得独立地位,再到真正实现常态化的发展路径。

《评估指南》以政府文件的形式提出对幼儿园自评的要求,引发了各地对自评的热议与探索,从外部力量和内生动力关系的视角观之,这本身就颇为值得玩味,其实践中涌现出的多种样态更值得深入考察。

(三)认知形塑现实:园长认识对自我评估的重要作用

新制度主义理论认为一项新的制度之所以能够发挥功用,是规制、规范和文化—认知三大核心因素相互作用的结果。[5]其中文化—认知要素是关于世界的、内化于行动者个体的系列符号表象,是一种最深层次的合法性支撑。[6]在幼儿园自我评估中,文化—认知要素集中体现于幼儿园对自评工作价值意义的理解,这一理解往往不取决于政府下达的制度文本本身,而是基于个体对制度功能、价值的理解,及其自身隐含的心理期待。已有研究表明,园长的认知对自评工作的影响主要体现在两方面:一是影响自评的动力。在组织变革视域下,管理者的认知是将外部动力转换为使能动力的核心因素。[7]只有提升管理者对自评的认识水平,才能带动教师整体的投入并最终实现学校治理结构调整和质量改进。[8]二是影响自评的质量。有研究发现园长对外部标准和评价反馈的觉知,尤其是其积极的态度,会影响到园所内部自评与改进成效,[9][10]自评只有被视为一种自下而上、指向质量提升而非迎合上级要求的过程,才能真正地发挥促进质量提升的作用。[11]

具体而言,在与外部评估的博弈中,园长如何看待自我评估,是更多地将其视为应付制度要求的程序,还是更多地将其视为自我审视和改进的渠道?园所自评在此观念影响下呈现出了怎样的真实样态?这些都是落实《评估指南》自评要求时需要回答的前置性问题。在这一背景下,本研究遵循自评开展的基本逻辑,通过深度访谈探析园长对《评估指南》中自我评估的认识及其实践开展状况,尝试对数据进行类型剖析和理论建构,以为正确开展自评工作、有效推进学校改进提供有益借鉴。

二、研究方法

(一)研究对象

为深入探究园长对《评估指南》实施后幼儿园自我评估的觉知、行为和体验,本研究邀请北京和上海两地的园长为访谈对象,这主要是考虑到两地在政策与实践方面具有较高敏感度与创新性,是自我评估的先行者,两地园长的观念和做法对其他地方落实《评估指南》有一定借鉴价值。①值得指出的是,本研究旨在探讨园长对自评本身的看法,并非意在比较两地园长认识的地区差异,因此未从此方面进行分析。

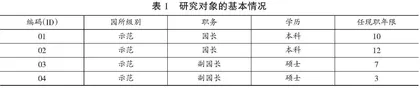

本研究依循理论取样(theoretical sampling)原则,以园所等级为参照,首先邀请一地在自评方面有更多经验和更高水平的园长,以从最大程度上构建编码体系的最宽边界,继而以同样思路邀请另一地园长参与研究。研究过程中通过持续比较技术(constant comparison)编码,直到实现信息饱和(saturation)、不再产生新的编码意义为止停止招募,表1呈现了访谈对象的基本情况,同样也是被访者的参与顺序。

(二)研究方法与工具

本研究采用一对一深度访谈法,通过线上线下相结合的方式对园长进行访谈。

访谈工具采用自编的《园长的幼儿园自我评估观及其实践》提纲,内容包括基本信息、园长对自评的认识(自评主体、常态化自评、自评与外部评价关系),以及自评实践状况(组织架构、标准制定、自评实施、结果运用等)。访谈提纲是非结构化的,以上所列维度仅用于提示研究者在访谈过程中适度限定谈话范围,并不用来限定或提示被访谈者的发言内容。如“在《评估指南》背景下,请您谈谈幼儿园开展的哪些活动是自评”;访谈以自由谈话的形式展开,通过提问和不断追问,保证被访谈者能够自由、全面、原本地阐述本人对自我评估的理解及其所在幼儿园的实际做法。

(三)分析方法与步骤

1. 分析方法。

本研究采用主题分析法(thematic analysis)对访谈文本进行质性分析。主题分析法基于解释现象学,着重对数据中浮现出的主题和模式进行总结以描述主体的经历和行为,并通过解释、联系来进行深入的叙事性分析。[12]与扎根理论旨在通过探索性研究发展出新的理论不同,主题分析更擅长于总结数据中浮现的主题并进行阐释,主题与其在材料中出现的频次无关,而与重要性有关,[13]这一定位更符合本研究通过访谈了解园长不同的自评观及其实践样态的研究目的。

2. 分析步骤。

遵循自评开展的基本逻辑,本研究将“自上而下的推论式编码”(deductive category construction)与“自下而上的归纳式编码”(inductive category construction)相结合,采用多阶段混合提取方式来构建类目、形成主题,主要分为4个大的阶段。[14]

第一阶段:初步整理和阅读文本,完成重要文段备忘录。本研究整理了13位园长访谈文本共计119 133字。

第二阶段:初次编码,即“创建初步主题类目、形成主题类目体系”“对每一个主题类目下的内容进行编码,以创建子类目”“定义子类目”。基于分析差异化原则,最初的主题类目按照自上而下的推论式编码原则从研究问题中直接构建。其中,“园长自评观”形成2个主题类目,即对自评本身的理解、对自评和外评关系的认识,“自评实践样态”形成4个主题类目,即组织架构、标准体系、自评实施、结果运用,共计6个主题类目。

继而,在每个主题类目下,按照自下而上的归纳式编码原则逐步聚合为初始子类目。具体分两个步骤:一是在语义水平(semantic level)上编码。编码单位不以词语或段落等形式化标准为依据,而是基于具有完整观点和结构的语义范围(semantic boundary),由此同一个语义范围可能包含多个句子甚至多个段落,而同一个段落可能会归属多个语义范围,本研究共解析出315个语义范围;二是在潜在水平(latent level)上形成子类目。研究进一步提取语义背后的潜在含义,寻找数据集中出现的模式,并根据某个重要概念浮现的盛行率(prevalence)高低来确定是否将其归纳为一个子类目。②如多位园长提到要对标外部标准、以外评结果为依据来指导自评,此类高盛行率的概念会被提取为“外部依赖型”子类目。经过初次编码,本研究共形成6个主题类目、24个子类目和38个次级子类目。

第三阶段:二次编码,再次分析原始数据以保证使用了足够多的信息来区分类目和形成新的子类目。由于质性研究的数据收集和分析同步进行,随着信息的增多和数据清查的开展,本研究最终确立6个主题类目、26个子类目、41个次级子类目和120个开放式编码(表2)。其中同一类目下的次级子类目之间有平行并列、逐层递进两种关系。

第四阶段:形成主题矩阵,以类目为基础得出结论并进行深度诠释。

研究采用协议编码的文本分析思路,先由两位专业人员独立编码,分析差异并进行协商;如未达成一致则邀请更多团队成员参与以澄清差异,最终达成一致的编码系统。

三、研究结果与分析

(一)园长对幼儿园自我评估的认识

作为园所的核心管理者,园长对幼儿园自我评估内涵的理解决定了实践的方向与成效。研究发现,园长对自我评估的功能价值有较为一致的看法,即普遍认为其是对幼儿园质量的“自我监控”与“自行把脉”,是在“对园所发展优势和问题剖析的基础上逐步形成的螺旋式上升的优化与改进机制”。但研究也发现园长在自评实施主体、对常态化自评机制的理解,以及对自评和外评关系的认识等方面仍呈现出较大差异。

1. 园长对自我评估主体的认识。

由谁来做是园所自评时首先需要回答的问题。研究发现园长对自评主体的认识有以下三种样态。

样态一:模糊的主体观。5位园长指出自评主体应当包含多个层次,涉及多元的利益相关方,如“自评工作不仅仅在学校开展,还应该邀请家长、专家和社会第三方人员共同参与”(ID-08)。虽然从中似乎可以看到多元参与的现代治理理念的影子,但深入分析会发现持此类观点的园长的认识更多停留在“(评价)过程当中就应该包括幼儿园的方方面面(的人),我们都是大家一起来进行的”(ID-11),而对多元主体如何参与自评并没有明确的想法。因此,这种看起来容纳了尽可能多的主体但缺乏有效落地手段的宽泛主体观,可能在一定程度上反映出园长对于自评边界的模糊认识。

样态二:单一的主体观。有3位园长将自评限定在教师个体层面,指出“自评就是班级老师自己开展的、针对工作情况开展的自我评分”(ID-07、08)。“自评是教研之前由任课老师自己先讲一下设计思路、现场反馈和反思”(ID-05)。此种认识强调了自评对于教师个人反思的重要性,但必须指出的是,从学校自评的理论和实践看,自评更应是在组织层面计划和实施的学校改进策略之一。由是观之,这种单一主体的认识在一定程度上窄化了对自评主体的认识。

样态三:聚焦的主体观。此种认识把自评的主体限定于园所内部,主要由保教工作的实施者构成。如有园长提出幼儿园自评的“自”指幼儿园全体人员,既包含全体专任教师,还包含“保健医、后勤人员”等各条线的全员参与,另有2位园长提到儿童也应作为自评主体。值得特别关注的是,在此类观念下还可以区分出两种不同的重心取向:一是以管理者为重心,如“最关键的一个人是园长,只有园长认可了才能想办法去搭平台、做通员工的思想工作,园长是一个风向标”(ID-10)。二是以教师为重心,如“自评是基于教师专业自觉的自评”(ID-01),“最重要的是教师观念转变,将自评作为提升自身的方法而不是外在负担”(ID-13) 。

2. 园长对自我评估常态化机制的认知。