教育戏剧激发职前幼师游戏精神的行动研究

作者: 唐未兵 邱玉函

[摘 要] 教师的游戏精神是化解教育中游戏异化问题的关键,而教育戏剧能为教师游戏精神的激发提供平台。面向H省47名乡村职前幼师开展跨时16个月的教育戏剧行动研究分为三个阶段:第一阶段打开肢体想象以唤醒始于自由的游戏精神,第二阶段建构美学空间以点燃兴于体验的游戏精神,第三阶段模拟人生境遇以激发源于创造的游戏精神。通过三个阶段循序渐进的计划、行动、观察、反思与持续改进,职前幼师有效激发了自由、体验、创造、对话、愉悦的游戏精神,实现了从被动“尬演”到忘我游戏、从身心分离到移情入戏、从创意贫乏到情境涌现的转变。在教育戏剧的作用下,游戏精神的五重意蕴交互关联、层层生发。

[关键词] 教育戏剧;游戏精神;职前幼师;行动研究

*基金项目:湖南省教育厅科学研究项目“师范院校教育戏剧课程体系建构研究”(编号:22C1310)

**通信作者:邱玉函,湖南师范大学教育科学学院博士研究生,湘中幼儿师范高等专科学校副教授

一、问题提出

游戏精神是幼儿教师应具备的重要素养。教育部发布的《幼儿园工作规程》指出,游戏是“对幼儿进行全面发展教育的重要形式”,应保障儿童充分游戏的权利。然而,在幼儿园“课程游戏化”加速实践中,由于幼儿教师游戏精神的缺失,导致游戏异化问题层出不穷,存在“为游戏而游戏”的反游戏精神现象。幼儿教师急功近利于游戏的外在目的而忘记“人是目的”的价值坚守,[1]导致游戏的“形”与“质”之间发生背反,[2]教育成了被动、虚假、封闭、重复的活动,[3]教育中的游戏沦为丧失了游戏精神的空壳。是否具备游戏精神,是判定游戏是否真正成为“游戏”的标志。幼儿教师应视“教学如游戏”,[4]作为“游戏的人”[5]以饱满的游戏精神忘我而诗性地沉浸于教育游戏,与幼儿的游戏生命同频共振,使教育与游戏从对立走向融合。唤醒幼儿教师内心潜藏的游戏精神,以游戏精神重塑幼儿教育已日渐成为学界共识。培养职前幼师的游戏精神,对于在幼儿教育中实施真游戏具有重要的价值。

为了激发职前幼师的游戏精神,部分师范院校近年来以教育戏剧(Drama in Education)为手段开展了有益的实践探索。教育戏剧是一种与游戏有着天然联系的具身学习方式,融合了戏剧扮演和教育原理,[6]以戏剧游戏、戏剧扮演范式等作为教学策略,在“非表演的、以过程为主的戏剧形式”[7]中建构沉浸式的学习情境,从而激活多元智能、促进个体成人、追求生命整全发展,有助于激发职前幼师的游戏精神。在英、美、澳、加等发达国家,教育戏剧作为一门独立课程在幼儿园、中小学以及大学普及开设。在我国,近十年来教育戏剧师资培训日渐兴起,北京市教委于2014年发起“高校、社会力量参与小学体育美育发展”项目,投入50亿元资金培养戏剧教育师资,[8]教育部亦将教育戏剧作为一种教学手段写入《义务教育课程标准(2022年版)》。许多参加过教育戏剧工作坊培训的教师表示,教育戏剧为其带来了天性的解放与心灵的震撼,点燃了自由忘我、体验创造的游戏精神。

然而,教育戏剧在中国的本土化实践尚处于起步阶段,究竟应当如何通过教育戏剧来激发职前幼师的游戏精神?在师范院校教育戏剧实践中,戏剧教师应当如何根据职前幼师的特点及表现,实时更新、调适、修正教育戏剧引导策略,从而有效激发职前幼师的游戏精神?在引导互动的过程中,教育戏剧究竟是如何作用于职前幼师的游戏精神的?为解决上述问题,本研究以H省欠发达地区某师专院校定向培养的乡村职前幼师为行动对象开展行动研究,通过不断反思与修正行动策略,探索职前幼师在教育戏剧中游戏精神的表现及其成因,探讨教育戏剧激发游戏精神的作用机理,为师范院校开展教育戏剧实践提供经验和建议。

二、文献综述

(一)游戏精神及其意蕴

席勒说:“只有当人在充分意义上是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才是完整的人。”[9]依据索绪尔的符号学观点,具有完整意义的“游戏”符号须同时具备实体性的游戏活动和为活动注入意义的游戏精神。国外有关游戏精神的研究主要经历了三个历程:古典以柏拉图、康德、席勒[10]为代表,强调游戏的神圣与自由;近现代以赫伊津哈、迦达默尔[11]等为代表,将游戏视为人及其活动的存在方式,“文明存在于游戏中”;后现代以利奥塔[12]等为代表,提倡彻底的怀疑与超越、开放与重建的精神。国内有关游戏精神的研究涉及教育、文学、艺术、电游、媒体、司法等领域。其中,关于儿童游戏精神的研究居多,亦有学者关注教师的游戏精神,认为教育是人类参与的诸多游戏之一,教师需通过自觉投入、追求创新和体验专业幸福来唤醒游戏精神,[13]以此唤回在教育生活中对生命自由、自觉、创造的体验,使教师教育生活幸福成为可能。[14]总体上看,学界不同程度地超越了儿童游戏和教学游戏的概念定位,将游戏纳入整个人生的发展历程并提升到人的存在方式这一高度进行研究。[15]“游戏精神不仅是儿童生活的主旋律,而且给成人的文化生活增添了亮丽的色彩”,[16]游戏精神“是人性不断谋求自由、解放,最终获得生命能量最大释放、人生意义完满实现的精神坐标”。[17]

关于游戏精神的内涵意蕴,迦达默尔认为游戏精神是一种自成目的的、积极开放的、不断自我生成、自我更新的、自成主体的、对话的精神。[18]目前学界对游戏精神意蕴的界定大同小异,如:自由的、平等的、创造的、幸福的精神;[19]自由的、体验的、创造的、愉悦的精神;[20]自由、展示、创生、对话的精神;[21]无功利精神、对话体验精神、自由精神与创造超越精神;[22]等等。有学者指出,“游戏是创造性的源泉”,人在游戏时“深度放松而又高度专注”,直觉和悟性提高,易于获得一种“高峰体验”(Peak Experience),有利于潜能的释放和创造力的激发。[23]几乎所有自我实现者都会经历一种神秘的高峰体验:“可能是瞬间产生的、压倒一切的敬畏情绪,也可能是转瞬即逝的极度强烈的幸福感,或甚至是欣喜若狂、如痴如醉、欢乐至极的感觉。”[24]游戏“带有一种专注,一种陷入痴迷的献身”,“游戏的基调是狂喜与热情”。[25]

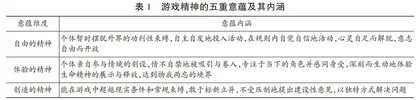

综上所述,游戏精神是游戏的内核与灵魂,可视为自由的精神、体验的精神、创造的精神、对话的精神、愉悦的精神等五重精神意蕴的综合。(见表1)本研究总结了各维度的意蕴内涵,建构了教育戏剧中观察和分析职前幼师游戏精神的框架。

(二)教育戏剧为激发游戏精神提供平台

教育戏剧能够为个体构建充满生命活力与精神气韵的美学空间,为游戏精神五重意蕴的释放提供平台和窗口。戏剧起源于游戏,建立在人类爱玩的天性的基础上,“play”既可按动词译为“玩耍、扮演”,亦可翻译为名词“戏剧”。“游戏的定义就是‘纯粹的表现自己’。”[26]游戏本质上是一种“表现”活动,与戏剧一致,具有展示、表演的特性。从某种程度上说,戏剧即游戏,游戏即戏剧。具身认知(Embodied Cognition)理论认为,生理体验与心理状态之间存在着强烈的联系,[27]生理体验“激活”心理感觉,反之亦然。[28]认知的内容由身体提供,认知是情境化的,对身体和环境具有依赖性。教育戏剧以身体作为基本“道具”,通过戏剧游戏和扮演策略对身体和语言加以调动,从而激活参与者的情绪体验,抽象出认知层面的精神价值。戏剧作为离人最近的艺术,有关人的“生命”“精神”“心灵”及“人格”等人文要素是戏剧结构与设计的核心,[29]其基本指向是人的成长。[30]有学者指出,教育戏剧“基于维果斯基的人类认知、意义生成和社会情感的观念”,[31]能“激活一个人的全部学习感官——包括情感、审美、肢体、认知和社交各个方面”。[32]戏剧教师作为教育工作者,其目的并不在于让职前幼师成长为专业的表演人才,而是要回归教育的本真,以在戏剧中“以假当真”的游戏本能激发参与者的求知欲,[33]引导他们放下精神的紧张与戒备,勇敢地走进情境,“活在当下”,去体验,去对话,去创造,去感动,去思考,“通过想象来创造和解释意义”,[34]“探究和拓展议题、事件及相互关系”,[35]在虚拟的境遇中获得丰富的心灵体验,从而“促进人的语言、社会、情感、认知以及精神的提升”,[36]释放出自由、体验、对话、创造、愉悦的游戏精神,迎来个人创造潜能的“高峰时刻”。

综观目前国内外学界,鲜有从教育戏剧与职前教师游戏精神关系的角度展开研究。作为一门新兴学科,教育戏剧在我国教师教育和基础教育领域的研究日渐兴起,有学者采用质性研究阐释了教育戏剧对在职教师自我发展[37]、角色转变[38]的重要价值,还有学者采取行动研究法审视幼儿在教育戏剧活动中的“身体叙事”,[39]为本研究提供了重要的方法借鉴。近年来,国外以土耳其为代表涌现出一系列围绕职前教师与教育戏剧关系的量化研究,论证教育戏剧对职前教师的教学情感、批判性思维、心理幸福感、沟通合作与决策能力等的正向影响,[40]但总体来看,研究跨时较短,研究主体单一,重视结果能否验证理论假设,较少关注如何解决实践中遇到的问题、如何改善行动效果。

三、研究方法

行动研究以解决实际问题为导向,是一种由教育情境的参与者为提高对所从事教育实践的理性认识、为加深对实践活动及其背景的理解而进行的反思性研究。[41]根据凯米斯、勒温和麦克塔格特的观点,行动研究的一般性程序由计划(Plan)、行动(Act)、观察(Observe)与反思(Reflect)四大环节组成。[42]各环节的研究内容并非一成不变,而是强调迭代性、持续性与螺旋形特征的,将前一周期的行动反思结果作为下一周期计划修正的开始,进而继续新一轮的行动研究以解决行动中不断发现的新问题,以此推进行动开展,直至解决该行动的研究问题。[43]诸要素间相互联系、相互依赖的关系形成了行动研究的循环结构。(见图1)[44]本研究由身为戏剧教师的研究者根据职前幼师特点制订教育戏剧行动研究方案,并实施教育戏剧行动,在循环往复、螺旋上升的计划、行动、观察与反思中,不断修正行动方案,寻求解决问题的对策。

(一)行动研究主体

本研究涉及的主体主要包括两个方面:研究者(戏剧教师)和行动对象(职前幼师)。作为局内人的行动研究(Insider Action Research),[45]研究者由3名师范院校戏剧教师组成,具有“双主体”身份的双重参与性,既是理论研究者,也是实践应用者。[46]其中1人系行动方案的主要设计者及执教者,曾为行动对象讲授过一年的语言类课程,师生之间比较熟悉;另2人协助设计行动方案,对行动过程做观察记录,并在戏剧情境中担任“助演”。行动研究是一种互动研究,职前幼师既是行动对象,也是研究主体,与研究者互动交流,共同建构教育戏剧的特定情境。以H省某幼师高专与当地区县人民政府合作订单式培养的47名乡村定向职前幼师为行动对象,平均年龄18岁,均为女生。定向职前幼师均为公费培养,文化成绩普遍较好,自我效能感较强,学习态度积极,乐于接受新事物,同质性较强。此前均未参与过戏剧活动,毫无教育戏剧经验,对戏剧活动充满了好奇与期待,愿意积极参与到戏剧活动中来。值得注意的是,作为行动研究主体的戏剧教师和职前幼师,前者的施教行动与后者的戏剧表现,均是研究的客体对象。

(二)行动研究方案

从2018年9月至2019年12月,行动研究跨时16个月,分为3个行动迭代周期,共开展6次戏剧游戏活动以及18次主题戏剧活动,每次活动2小时。第一阶段针对戏剧新手容易出现的肢体动作僵硬、被动“尬演”等问题,探索如何指导职前幼师打开肢体想象、激活感知,唤醒始于自由的游戏精神。第二阶段针对“为做动作而做动作”、身心分离的问题,探索如何层层铺设情境、建构美学空间,点燃兴于体验的游戏精神。第三阶段重点解决职前幼师在即兴戏剧过程中出现的话语空洞、创意贫乏等问题,探索如何模拟人生境遇、创设丰富的生活情境,从而在充满创造精神的自由对话中,充分激发游戏精神的五重意蕴。每一阶段的行动研究均由“计划、行动、观察、反思”四个环节组成。

(三)资料的收集与整理