“迷惘”与“守望”:幼儿园教师教育信念的生成和发展

作者: 陈晶晶

[摘 要] 在社会快速变迁、人口结构变动的背景下,幼儿园教师作为学前教育的关键执行者,其专业坚守面临着前所未有的挑战。本研究通过深度访谈与扎根理论分析,揭示幼儿园教师在坚守幼教事业时面临的“迷惘”与“守望”。研究发现,幼儿园教师的教育信念作为教师专业坚守的内隐动力,其生成和发展受教育情感、教育生活史、自我觉醒、反思能力、教育共同体等种种内外部因素的共生影响。

[关键词] 幼儿园教师;教育信念;教师专业坚守

一、问题提出

党的二十大报告指出,要“办好人民满意的教育”“强化学前教育、特殊教育普惠发展”。[1]二十届三中全会进一步明确提出,教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。学前教育是教育体系的基石,它助力幼儿健康成长并为其终身发展打下坚实的基础。幼儿园教师作为塑造未来民族素质的基础力量,其专业发展状况直接关乎我国学前教育事业的整体水平和亿万儿童的健康成长。近年来,我国幼儿园教师的角色发生了从“保姆”到“教师”再到“多重角色的专业人”的转变。[2]然而,在技术理性主导的社会结构中,个体常常经历一种去情感化、去价值化以及去个性化的过程,被简化为支持复杂社会系统运作的功能性单元。技术理性使人成为“没有思想、没有情感的机器”,这种强制性的权利和权威所带来的是教师主体性和个性的丧失。[3]人如同机器一般周而复始地从事所谓的简单而繁琐劳动,很容易产生职业倦怠,从而加剧幼儿园教师的群体性流失。有研究调查了某原国家级贫困县内幼儿园教师的流动率,结果发现在一年半内乡村幼儿园教师流动率高达39.0%。[4]教师的教育信念代表了一种深层的精神资本,它是教师专业坚守的重要内部驱动力。教师缺乏教育信念是导致教师流失的根本内在原因之一,这一现象亟待研究者和管理者给予高度的关注和警惕。

目前国内外学者针对教师教育信念做了大量的研究。国外关于教师信念的研究起步于20世纪80年代,此后相关研究逐年增加与深化。就研究内容而言,教师的教育信念从宏观来说包括教育观、学生观和教育活动观;从微观的角度来说,主要包括关于学习者和学习的信念、关于教学的信念、关于学科的信念、关于学会教学的信念、关于自我和教学作用的信念等。[5][6][7]关于教育信念的研究已经从教师信念的行为主义思考迈向多重教师信念结构的构建。就研究对象而言,已有关于教育信念的研究大多集中在高校[8][9]和基础教育阶段的教师。[10][11][12][13]随着乡村振兴战略的深入推进,更有学者将研究对象锚定乡村教师、[14]师范生[15]这一特殊群体。有研究者从培养卓越幼儿园教师的角度出发,发现具备“坚定的教育信念”是其重要特征。[16]幼儿园教师的教育信念包含教学理念、教学经验、环境认同、工作态度、专业素养这五个因素。[17]基于此,关于幼儿园教师教育信念的已有研究具有一定的镜鉴价值,但仍具有较大的研究空间:一是缺乏对幼儿园教师教育信念的影响因素研究,二是幼儿园教师教育信念生成和发展的路径尚待明晰。

本研究旨在揭示幼儿园教师在专业坚守道路上的“迷惘”与“守望”,在此基础上明确幼儿园教师教育信念的形成与发展,这对于理解当前幼儿园教师专业坚守的现实梗阻,探寻培育有理想信念的幼儿园教师具有重要的现实意义。同时,也为相关政策制定者、教育行政管理者、学前教育机构负责人以及广大学前教育教师提供理论参考与实践启示,助力我国学前教育事业的持续健康发展。

二、研究方法

(一)研究对象

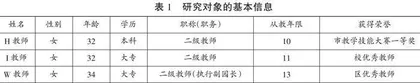

叶澜将教师专业发展划分为五个阶段:非关注阶段、虚拟关注阶段、生存关注阶段、任务关注阶段和自我更新关注阶段。[18]生存关注阶段一般是教师入职的8~15年,教师可能会因面临着课堂管理、教学设计、交流沟通、结婚生子等多重挑战而感到迷惘。幼儿园教师有其独特的教学场域和现实使命,更多地承担着多重压力。本研究采用目的性抽样方式,依据叶澜教师专业发展阶段性特征,选取3名处于生存关注阶段的幼儿园教师,其年龄在32~34岁之间,教龄在10~13年之间。访谈对象知情同意且在研究的过程中可随时退出,为确保数据处理的便捷性及受访者的隐私安全,访谈对象的姓名已被匿名化处理,相关背景信息通过编码的方式进行了脱敏处理。(见表1)

(二)研究资料收集

本研究采用了正式访谈和非正式访谈相结合的方法,访谈对象包括上述3名幼儿园教师及其上级管理者、同事和学生。本研究共实施了六次半结构化正式访谈,每次访谈持续时间为90~120分钟。围绕以下几个核心问题展开:(1)个人经历(包括早期的求学经历、选择幼儿教育的初衷等);(2)性格特征;(3)关于教师、幼儿、课程、幼儿园的信念;(4)成长过程中的关键事件和关键人物;(5)影响教育信念生成和发展的关键性因素。

非正式访谈基于研究者日常观察的情况与研究对象进行开放式的交流,没有固定的访谈提纲,而是这些交流可能涉及研究对象在教研活动中的思考、对特定事件的看法,或是关于他们的日常工作和生活的讨论。同时,研究者与研究对象的上级领导进行了多次深入交流,并与办公室同事进行了若干次非正式访谈。

(三)研究资料整理

本研究共获得约8万字的访谈资料,并以“人名+日期”的格式对资料进行整理存档,如对H老师2023年9月5日的访谈资料记录为“H20230905”,方便研究者随时查阅分析。研究团队运用三段式编码法对资料进行深度分析,首先进行一级编码,从原始资料中提取出反映教师专业坚守的初始概念,如“兴趣与激情”“反思型事件”“机遇与挑战”“个人教育哲学”“终身学习”等。接着进行二级编码,将这些本土概念归类整合为更具概括性的概念类属,如“职业选择的心理动机”“关键人物和事件” “自我意识”“身份认同”等。最后进行三级编码,提炼出五个核心范畴:热爱儿童、教育生活史、反思能力、自我觉醒与教育共同体的共生影响。整个编码过程借助统计分析软件Nvivo 12 Plus进行,确保数据处理的系统性与准确性。(见表2)

三、研究结果与分析

(一)“迷惘”中的“守望”——幼儿园教师的教育现状

1. “迷惘”。

工作压力过大,指工作压力和外界期望带来的负担。幼儿园教师可能在应对工作中的高强度、家长的期望以及社会对教育成果的关注时感到“迷惘”和压力。相关研究显示个体的心理资本水平越高,职业压力与消极应对之间的关系就越弱,即心理资本是职业压力的有效缓冲因子,其中心理弹性发挥着重要作用。[19]然而,我国幼儿园教师工作任务普遍繁重。[20]H老师多次提及“除了日常的教学和管理,老师还面临着来自家长和社会的双重压力”。H老师只是众多幼儿园教师的一个缩影,幼儿园教师面临的工作压力来源,有教学任务繁重、家长期望高、社会关注度大等。幼儿园教师工作条件的结构失衡,常出现高付出与低回报的情况。[21]这些压力和负担对其身心健康和工作效率都有不同程度的影响。“我经常感到知识恐慌”,“焦虑和失眠接踵而至,或者干脆选择躺平”,W老师也对压力感受强烈,“为了不陷入随波逐流的境遇,我选择不断学习并努力提升学历”,她稍感无奈。

发展路径不明晰,指对职业选择和发展方向的不确定感。研究表明,幼儿园教师专业发展机会稀缺且途径单一,[22]这样可能会对加深他们对自己职业道路“迷惘”,不确定是否继续深造、转向管理岗位,或者探索其他教育领域。通过资料分析发现,在深入了解教师在“入编考试、职业晋升、专业发展路径上遇到的障碍和困惑”时,W老师很快发现晋升机制的不透明、资源分配的不均等问题仍然存在,这些都是摆在她面前的现实挑战,他们还经常面临“两难困境”,“我经常需要在焦虑和纠结中寻求解决方案”。

专业认同度不够,指对专业能力和身份的困惑。幼儿园教师可能对自己的专业能力、教学方法、与孩子的互动方式感到“迷惘”,尤其是在面对不断变化的教育理念和儿童发展需求时。通过访谈了解到社会对幼儿园教师的认知程度和对其职业支持度普遍不高。相比其他阶段的教育工作者,幼儿园教师的工资和福利微薄且不平、[23]“五险一金”并未全部覆盖。[24]这不仅影响了教师队伍的稳定性和专业性,也难吸引优秀人才加入。“每当有人问起我的工作,听到‘只是个幼儿园老师’的评价时,我心里总有一丝说不出的失落。”H老师坦率表达了社会观念、政策环境等因素对幼儿园教师职业认同和幸福感的影响。

2. “守望”。

对孩子的爱与责任。教育信念的核心是德性,拥有教育信念的幼儿园教师必定具有良好的师德,能用爱心、责任心、耐心关心爱护每一个幼儿的成长。I老师是一位深受孩子们喜爱的幼儿园教师。她拥有一种独特的教育信念,“她相信每个孩子都是一颗独一无二的种子,需要在爱与理解的土壤中,以适合自己的方式生长和绽放”。I老师意识到,每个孩子都有自己的世界和节奏,不能一概而论。“我希望孩子们不仅学会知识,更要学会如何成为一个善良、有爱心的人。”通过访谈了解到,I教师能很好地理解和实践科学的教育信念,关注其在日常教学中的具体体现和成效。向“善”是一种教育的信念与追求。

专业成长的内在需求。专业成长是一个长期且系统的过程,它需要勇气面对挑战,更需要智慧选择学习路径。在这个过程中,教师不仅能够提升自身的专业素养,更能深刻体会到教育工作的意义和价值,进而更加坚定地走在未来的路上。询问教师参与专业培训、教学研讨等活动开展情况时,W老师表示“幼儿园教师其实是一个门槛很高的职业”,不仅要有专业的幼儿教育理论知识,还需要社会学、心理学、管理学等跨学科本领,更是需要将这些本领付诸实践的能力,“适当的压力催使我不断地学习,帮助我深耕专业,在自己喜欢的领域发光发热”。向“真”是持之以恒对教育认知的努力探索。

教育的热情与艺术。幼儿园教师的专业尊严到底从哪里来?外在的认同真的具有唯一性吗?教师如何形成并维持对学前教育事业的认同感和工作热情,并将这份热情付诸对美的追求?H老师相信:“早期教育不仅仅是传授知识,更是播种希望,激发好奇心,培养幼儿对美的追求、艺术的思维方式。”她还认为:“每个孩子都有自己的兴趣和潜能,关键在于如何引导和激发,生活的美好需要我们每个人去发现。”那一刻,她心中的火焰重新燃起,主动与家长沟通,了解每个孩子的家庭背景和兴趣爱好,以便因材施教,家长们对她的认可度越来越高。她知道,“这一切的努力都是值得的。幼儿园教师不仅仅是一份职业,更是一种使命,是对未来的探索”。向“美”是一种有待共同奔赴的诗意境界。

(二)从“迷惘”到“守望”——幼儿园教师教育信念的生成与发展

幼儿园教师能够通过个人对生命意义的探索和对“真善美”的追求,在教育信念的生成与发展中实现从“迷惘”到“守望”的转变,从而不断升华其职业生涯的意义,最终成长为幸福且坚定的教育工作者。研究表明,教师的教育信念形成要以认知为条件、情感为要素、理想为前提、实践为基础。[25]

1. 热爱儿童:教育信念生成发展的情感要素。

新教师或尚未经过系统培训的教师主要依赖个人的直觉、经验、文化背景和个人价值观来指导他们的教学行为。“我认为应该这样做”“我热爱学前教育”“我喜欢孩子”,这些想法往往未经深思熟虑,属于教育信念生成发展的自发阶段。I老师从小就喜欢孩子,对幼教事业充满挚爱,大学果断选择了学前教育专业,面对文化基础与艺术技能需要齐头并进的专业特性,她没有退缩,反而以此为契机,专攻语言领域,毕业后迅速融入她热爱的职业。“热爱儿童”的信念不仅要表现在口头上,更应体现在教师对儿童的态度和日常行为中。“热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿”,这是采访教师H听到的最多的一句话。她倡导“尊重每个孩子的独特性,注重在游戏中培养孩子的自主性与创造力”,因为这符合她个人对儿童发展的理解,这些教育理念不仅指导着她的日常教学,也在与其他教师的交流中产生了广泛影响。

2. 教育生活史:教育信念生成发展的实践基础。