幼儿园教师专业实践层级模型的建构研究*

作者: 陆浩 许浙川 李克建

[摘 要] 幼儿园教师是学前教育高质量发展的第一资源,建设高素质专业化创新型幼儿园教师队伍的关键在于有力促进其专业化发展。随着教师专业化由知识范式转向能力范式,教师专业发展阶段建构的视角也逐步转向教师专业实践本身。本研究依据新模型构建四步法,综合采用内容分析法、德尔菲法和问卷调查法展开循序循证的混合式研究,最终完成幼儿园教师专业实践层级模型的建立。该模型主要由幼儿园教师专业实践领域维度和进阶维度彼此交织而构成,专业实践进阶维度包括“规范发展阶段—常规性专业实践”“精进发展阶段—反思性专业实践”“卓越发展阶段—创新性专业实践”三个发展阶段;专业实践领域维度包括师德践行、环境创设、活动组织、师幼互动、观察评估、合作共育、自主发展等七个实践领域。该模型能够为我国幼儿园教师的分层培训和分类管理提供理论依据,也能够为幼儿园教师持续的专业发展提供新的理论框架和实践逻辑。

[关键词] 幼儿园教师;专业发展;专业实践;层级模型

一、问题提出

幼儿园教师是学前教育高质量发展的第一资源。稳步推进中国式教师队伍现代化,建设高素质专业化创新型幼儿园教师队伍的关键在于促进其专业化发展。教师专业化发展是现代教育发展的要求和必然趋势,[1]也是提高教师素养、提升教育质量、促进学生发展和学校变革的重要途径。[2]

自20世纪60年代以来,能力本位理念开始引领教师专业化发展的方向,[3]教师专业发展的过程及其规律也引起教师教育界的关注。[4]伴随着教学是一种“专业性实践”的观念与教师作为“反思性实践者”的专业身份逐渐得到认可,从“专业发展”“专业性”等话语体系出发去理解教师职业、评估教师工作已成为具有普世性的理论范式。[5]在此背景下,教师专业水平取代教师质量、教师素质等传统话语,知识范式转向“聚焦实践”和“基于实践”的能力范式,已成为教师专业化研究领域的新趋势。

专业发展阶段划分是教师专业化发展的本体性问题。国际上,为全面推动教师专业化发展,研究者和政策制定者聚焦教师专业发展阶段进行了大量研究与实践探索。一方面,研究者对教师专业发展阶段进行了系统化的理论建构。从阶段划分标准和研究框架来看,主要包括职业周期框架、心理发展框架、教师社会化框架、“关注”框架和综合框架等五类。[6]在学前教育领域,丽莲·凯兹(Lilian G. Katz)将幼儿园教师发展划分为生存期、巩固期、更新期和成熟期,并详细描述了各时期的持续时间、阶段特征和发展需求等,由此开启了对幼儿园教师专业发展阶段的专门研究。[7]另一方面,诸多国家和行业协会依据专业发展阶段理论或能力构成要素构筑了幼儿园教师专业发展的层级体系,力图通过“标准导向和发展导向相结合的策略”[8]来促进高素质教师队伍建设。如澳大利亚维多利亚州制订的《幼儿教师专业标准》包括毕业阶段、成熟阶段和示范阶段三个阶段。[9]美国幼儿教育协会(NAEYC)最新发布的《早期教育者专业标准和能力》,[10]根据布鲁姆认知目标分类框架将早期教育者的能力划分为三个层级,并指明各自阶段的专业发展路径。这样一种连续而有区分的胜任力水平分级,便于不同岗位的聘任、考核评价,也有助于引导早期教育工作者在专业能力方面有序发展。[11]总体来看,在终身学习理念下,一些发达国家的幼儿园教师专业发展标准体系呈现出明显的阶段性和层次性,为幼儿园教师职前培养、准入、职后发展和培训工作提供了更为精准适切的依据,显著提升了教师培训和管理的效能。

在我国,为满足不同阶段幼儿园教师的专业发展需求,学者们先后从不同视角对幼儿园教师专业发展的阶段划分进行了本土探索。相关研究大致包括两个不同的角度[12]:一是根据教师专业素质形成和发展过程来划分阶段,研究教师的问题关注[13]、知识掌握[14]、自主性发展[15]等方面的阶段性规律;二是将教师作为一种职业的整体发展过程来划分阶段,根据从教年限[16][17]来探讨教师整个职业生涯发展过程中所呈现的阶段性规律。在政策层面,2012年,教育部颁布《幼儿园教师专业标准(试行)》,对合格幼儿园教师的专业素质做出统一的基本要求,但并未对不同发展阶段的教师的专业标准进行区分。已有研究表明,大多数幼儿园教师认为需要进一步为处于不同专业发展阶段的教师开发和颁布不同的专业标准,[18]专业标准如何与幼儿园教师的职业生涯发展有机结合值得深入探讨。[19]近年来,随着《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等政策文件以及各级教师培训计划的逐步实施,分层引领幼儿园教师专业发展的理念日益凸显。但由于缺乏与实际情况相符的渐进式的专业发展支持与培训课程体系,不同层次教师的需求难以获得针对性的专业指导。

综上所述,在理论层面,虽然国内外对幼儿园教师专业发展阶段进行了广泛的研究与实践探索。但这些研究仍然难以为我们提供关于教师专业发展的较为清晰的、综合的、纵向的发展轮廓,而且未能从正面解释教师专业发展到底是怎样一个过程。[20]研究者认为,这些研究大多忽视了对教师专业实践及其具身理解的深度思考,从而导致了其解释的局限性。[21]在政策和实践层面,一些发达国家构建起了系统化、多层级的幼儿园教师专业素养标准体系,也形成了以政府为主导的幼儿园教师专业发展支持体系。国内相关研究与政策均已认同幼儿园教师分层培养和培训的必要性,但对幼儿园教师专业发展进行分层建构的理论研究和实践探索都相对不足。

鉴于教师专业发展即教师专业实践的改善,[22][23]有必要将教师专业发展阶段框架建构的视角转向教师专业实践本身,以构建一个更具系统性、更具情境敏感性的模型。从现有研究来看,学者们对教师专业实践的理解因研究领域和理论视角不同而存在观点分歧:一是将专业实践理解为职前的专业实习;[24]二是将专业实践等同于教育教学实践;[25]三是将专业实践理解为专业发展的实践。[26]相关研究还对教师专业实践的特征[27]、类型[28]、结构要素[29]等方面进行了详细论述。然而,幼儿园教师专业实践仍缺乏系统的概念模型指导、科学的评估工具指引以及长效的发展机制保障,无法支撑和引领幼儿园教师专业实践的持续改善。现代教师职业是一种要求从业者具有较高的专业知识、技能和修养的专业,从专门职业的特征来看,教师职业是一个“形成中的专业”,教师专业发展是一个不断深化的历程。[30]正因如此,在“师德为先、幼儿为本、能力为重”的专业标准框架下,以专业实践为载体,切实提高幼儿园教师的专业能力,有力推进幼儿园教师专业化发展的进程,成为我国学前教育发展的重要命题与紧迫任务。

在此背景下,本文在构建幼儿园教师专业实践概念框架的基础上,依据相关理论,依循新模型建构的研究程序,致力于建构幼儿园教师专业实践层级模型,以期为我国幼儿园教师专业发展阶段的建构和持续专业发展提供新的理论视野和逻辑支撑。

二、幼儿园教师专业实践的内涵

所有专业最终都表现为一种实践形态,教师专业同样具有明显的实践性特征,教师通过实践所实现的正是对专业的理解、体悟、反思和创造,专业就是这样与实践共生的。[31][32]正如马克思实践观所认为的,实践是人的根本存在方式。因而,专业实践是教师这一职业作为专业的根本存在方式。专业实践是一个生存论、本体论、活动论的范畴,本质上是主体和客体之间能动而现实的双向对象化过程,是一个“主—客”“主—主”“主—我”的关系性存在。[33]就教师专业实践而言,这种双向对象化过程表现为作为国家主流话语的理念、制度等大传统与小传统在冲突、融合中互相塑造的博弈过程。[34]在此视角下,专业实践是在互动中建构的,[35]是行动者的主观条件与客观环境的相互作用。[36][37]通过主观条件与客观环境的持续互动,实践经验就会内化为教师的意识,从而界定其具体行为表现,成为专业实践和专业精神的强有力生成机制。

基于以上观点的批判性分析与思考,本文认为幼儿园教师专业实践是指在幼儿园教育工作情境中,教师依据专业伦理规范,综合运用其专业知识和技能,针对专业任务和问题,做出专业决策,采取实践行动,以支持和促进幼儿的学习与发展,同时实现自身发展的过程。人总是在自身的实践行动中塑造着自己的本质,塑造着自己的主体性,使自己成为主体。[38]教师的专业实践不仅仅需要教师知道需要做什么以及怎么做,更为重要的是教师作为主体在专业实践中的意义建构和持续发展。[39]从这个意义上来说,幼儿园教师的专业实践不仅是为幼儿的学习与发展提供专门服务的过程(本体性专业实践),同时也是教师在实践中自我发展的过程(拓展性专业实践)。[40]因此,狭义的幼儿园教师专业实践是指教师作为实践主体,综合运用专业伦理规范、知识和技能,科学实施保育教育工作、解决保育教育实际问题,以支持和促进幼儿学习与发展的过程,指向保教实践的有效达成,这是其核心要义。广义的幼儿园教师专业实践则指教师作为实践主体,科学实施保育教育工作以支持和促进幼儿学习发展,充分发挥内在能动性以实现专业上的自我发展的过程,即包括保育教育实践和专业自主发展实践两个方面。

综上所述,幼儿园教师专业实践是一个多维度、多层次、多视角的有机综合体,既可基于静态视角将其视为一个行动/活动内容结构,也可基于动态视角将其看作一种行动/活动发展过程,都体现了专业实践的目的性、能动性、情景性、发展性和具身性等鲜明特征,有着自身独特的理论逻辑和实践逻辑。这也决定了需要从纵横两个向度、动静两个视角构建一个系统性的框架来全面认识幼儿园教师的专业实践。

三、研究方法

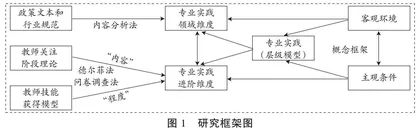

为确保幼儿园教师专业实践层级模型构建的科学性和可靠性,在以上概念框架和相关理论的基础上,遵循查尔斯·瑞格卢斯(Charles M. Reigeluth)和西奥多·弗里克(Theodore W. Frick)提出的新模型构建四步法,即“提出假设—初建模型—校正模型—确立模型”,[41]综合采用内容分析法、德尔菲法和问卷调查法,展开循序循证的混合式研究(见图1)。

(一)内容分析法

在本研究中,内容分析法主要是对国内外教师专业标准、保育教育质量标准共计24份政策文件和行业规范,运用MAXQDA 2022质性研究工具进行文本分析。研究者采用开放式编码和轴心式编码的方式,从静态视角初步构建幼儿园教师专业实践的结构体系,形成幼儿园教师专业实践领域的初始框架。为确保研究的信度和结构效度,[42]在导入软件编码时,分别预留国内、国外政策文本各一份作验证。在完成22份政策文本和行业规范的编码后,对预留的2份文本进行编码,确保不会出现新的类目。依据内容分析的结果,确立了幼儿园教师专业实践的领域内容框架。

(二)德尔菲法

本研究运用德尔菲法初步检验幼儿园教师专业实践层级模型建构的质量,并依据专家反馈意见进行循环修订。本研究中,共邀请了22位专家参与调查(见表1),包括学前教育领域理论型专家(高校学前教育评价、教师教育等相关领域研究者)和实践型专家(具有一定知名度和影响力的教研员、特级教师和园长)。研究者通过电子邮件等线上沟通方式发出《幼儿园教师专业实践层级模型建构研究之专家意见征询问卷》,征询专家的意见,并根据专家的反馈意见对幼儿园教师专业实践层级模型的具体内容进行修改,再次形成新的咨询文档,进行新一轮的专家评定。最终,通过两轮的循环评定,专家组基本达成一致意见,从而完成幼儿园教师专业实践层级模型的初步建构。德尔菲法的可靠性和科学性主要由专家积极系数、专家咨询意见集中程度、专家权威程度、专家咨询意见协调程度来衡量。[43]本部分采用SPSS 26.0 软件对数据进行处理和分析。研究结果显示,22位专家在两轮咨询中的判断依据系数Ca为0.809,熟悉程度系数Cs为0.882,专家权威系数Cr为0.846,说明专家团队在幼儿园教师专业发展领域具有较高的专业代表性和权威性,研究结果具有可靠性。

(三)问卷调查法

本研究中,问卷调查的目的是获取不同发展阶段教师最真实的观点,分析子维度要素构成的合理性,从而检验所建构的幼儿园教师专业实践层级模型的适用性。研究者从浙江省11个地区选取了幼儿园园长、业务园长、教科研负责人、主班教师等实践者作为调查对象(见表1)。为确保调查质量,采用目的性抽样确保调查人员至少符合以下三个条件中的两个:(1)职称达到二级及以上;(2)教龄在5年及以上;(3)获得区(县)级及以上荣誉。本次调查中,符合以上三个条件的人员占比分别为100%、98.76%和87.76%。