“流动边缘幼儿”生成的微观民族志研究*

作者: 赵景辉 陈诗琪

[摘 要] 关注流动幼儿边缘化是推进教育公平的重要体现,探寻“流动边缘幼儿”生成机理是解决幼儿边缘化的关键问题。本研究以互动仪式链为理论视角,采用质性研究范式,运用微观民族志研究方法,对“流动边缘幼儿”的生成进行分析。研究有三个发现:首先,失败的群体互动仪式使“流动边缘幼儿”符号附着于互动仪式结构上;其次,互动仪式链的循环机制推动运行结构发挥再生产的功能,在会话网络中边缘符号再度强化;最后,思想链的内化使边缘符号固着,由此形塑“流动边缘幼儿”的生成。研究在微观互动情境中厘清个体与互动仪式结构之间的关系,探寻流动幼儿边缘符号生成的微观机理,亟需重塑互动情境,提升“流动边缘幼儿”群体归属;积聚情感能量,抵抗边缘符号化的蔓延。

[关键词] “流动边缘幼儿”;生成;互动仪式链; 微观民族志

一、问题提出

“边缘人”理论诞生于社会学领域,其深刻映射社会存在的“中心—边缘”对峙之势。幼儿园场域作为社会的缩影,同样不乏处在边缘的群体——边缘幼儿。[1]“边缘幼儿”是指在人际互动方面表现出游离于群体之外,在集体生活中参与度较低,较少产生积极的情感体验以及具有强烈孤独感特征的幼儿。[2]边缘化现象是人际互动异化的表现,其对幼儿自我认知、情感、个性以及社会性发展产生了严重的消极影响。[3][4]边缘幼儿深受环境与个体多方面因素施加的多重影响,加之自我调控能力微弱,其无法应对来自外界的压力,而在行为和心理上出现失控和混乱无序。[5][6][7]在教育活动中,由于权力和地位的失衡,边缘幼儿常常受到霸权式的对待,被剥夺平等的表达权利,进而强化其弱势地位,内化其边缘心态,使其深陷自我否定的泥沼中而无法挣脱。[8][9]种种对边缘幼儿的冷漠与行为严重损害了边缘幼儿身心、人格的健全发展。[10]据我国第七次人口普查数据显示,2020年我国流动人口达到3.76亿人,流动儿童规模达7 109万,约是2010年流动儿童规模的两倍。[11]伴随城镇化的发展,家庭式流动趋势不断增强,越来越多的幼儿跟随父母进入城市,其不利境遇在教育场域中愈加凸显。[12]流动幼儿中的“边缘幼儿”日常呈现于幼儿园场域,他们遭遇教师斥责、同伴排斥,深陷边缘困境。[13][14]党的二十大报告明确指出要“幼有所育、弱有所扶”,“加快建设高质量教育体系,促进教育公平”。[15]为此,被遗落的“流动边缘幼儿”亟待被看见、被关照,而直指问题核心的“流动边缘幼儿”生成的探寻更应引起各界的关注与重视,因为这不仅影响了学前教育公平生态的构建,更牵涉基础教育体系高质量发展的建设。关注处境不利幼儿,推进流动幼儿教育公平是新时期“办好人民满意的教育”的重要目标和方向,[16][17]这也为“流动边缘幼儿”生成机理的研究奠定了重要思想基础。

梳理已有文献发现,“边缘幼儿”相关研究呈现如下趋势与不足。一是研究内容多维度化,从研究边缘幼儿的内涵界定、人际互动表现到影响因素、干预措施的探究。[18]已有研究主要从成长环境的变迁、教师的态度、儿童自身气质和外形等方面分析了儿童边缘化的成因及其对“边缘儿童”成长的影响。[19][20][21]有研究者以“家长参与”“同伴介入”“教师关注”等方式改善边缘儿童的生态环境系统,[22]还有研究者基于正强化的方法开展个别化指导来帮助“流动边缘幼儿”提高同伴交往能力,以便更好地融入集体。[23]二是研究方法大多采用访谈法、观察法,能较好地呈现“边缘幼儿”的生活全貌。[24]三是研究对象主要聚焦整体幼儿,[25]流动幼儿群体中的“边缘幼儿”仍未受到关注。四是从研究视角上来看,多数研究者将“边缘幼儿”视为“问题儿童”,仅从单一的心理学、文化学或生态学的视角进行剖析。[26][27]但事实上,“边缘幼儿”是个体与社会情境交互作用所生成的复杂现象,只有立足个体与情境结构的双重探究,探寻“边缘幼儿”的真实感受,考究情境内在的作用因素,才能客观全面了解“边缘幼儿”的生成,[28]从而为边缘现象提供有益的纾困建议。五是从研究分析上来看,研究者对材料的分析还仅停留于对现象表面的描述,如研究者对“边缘幼儿”现象、问题及其影响进行阐释,缺乏对“边缘幼儿”逻辑构成与形成机理的思考,且缺少理论视角的系统分析。[29]可见,“边缘幼儿”领域虽有被涉足,但关注度及研究力度仍有提升空间,尤其是对“流动边缘幼儿”生成机理的研究更是匮乏。

人际互动的理论研究了人们如何相互交流、影响以及建立关系。以往研究从不同的理论视角来理解人际互动和分析人际关系。例如,差序格局理论着眼于整体文化和社会结构对个体行为的广泛影响,以理解特定文化背景下人们的交往规则和社会关系;[30]群体社会化理论强调基于社会集体的氛围和规范来塑造其成员的社会化过程;[31]社会认同理论关注个体如何基于他们所属的社会群体来定义自己的身份,并且探寻认同如何影响他们的人际互动。[32]以往的理论视角更多强调外部社会结构、社会规范、社会身份对人际互动的影响,而互动仪式链理论则从微观层面探究人际互动的内在机理。“流动边缘幼儿”的边缘符号是如何生成的?是什么作用机理致使其深陷“在场”与“离场”交织而成的生活世界之中?互动仪式链理论犹如一面透镜,以非理性的情感视角审视人类的互动行为,[33]也为走进流动幼儿的内心,窥探其在幼儿园互动中的真实情感体验提供了崭新的解释视角。第一,互动仪式链聚焦情境,并阐释社会中时刻都在发生的人与人之间小规模的、面对面的际遇。以互动仪式链理论为参考,能够较为适切地从微观层面观照到流动幼儿在幼儿园情境中是如何在师幼、同伴不同水平的际遇互动中建构为“边缘幼儿”的。第二,互动仪式链是动态而非静止的理论,为解释“流动边缘幼儿”在不同际遇链中的动态变化提供了可能。

在柯林斯看来,互动仪式构成了微观情境中个体行动的基本方式,社会宏观结构也正是由互动仪式链所构建的。在教育这个充满互动情境的场域中,师生携带各异复杂的符号资源以及情感状态,通过对共同教育事件的关注体验、情感连带的共鸣,[34][35][36]交换着情感能量,强化着关注焦点,最终促成互动仪式链的循环发生。[37][38]柯林斯认为人格特征是经历特定互动仪式链的结果,他通过互动仪式理论对符号的生成轨迹进行解构,将文化符号的延续和内化分解为在三个层次的互动仪式中循环的过程。他认为,符号首先在第一层序紧密的群体互动仪式中产生,然后延伸至第二层序的会话网络中并得到强化,最后固着于第三层序的思想链上。一般而言,每个层序的互动过程都会产生和形成情感能量,它会从一个际遇流动到另一个际遇,在三个层序之间循环流动,最终形成一种稳定的情感能量,作用于边缘幼儿在情境中的生成。[39]互动仪式链的动态发展图景,为“流动边缘幼儿”的生成提供了适切的分析视角。由此,迫切需要借助互动仪式链理论,挖掘“流动边缘幼儿”在微观互动情境中存在的错综复杂的因素,厘清各作用因素之间的关系,探寻边缘符号生成的微观机理,从而消解流动幼儿群体中的边缘现象,帮助“流动边缘幼儿”回归场内,以实现学前教育公平和高质量发展。

二、研究方法

微观民族志是质性研究取向下的一种研究方法,着重研究一个文化群体成员以及不同文化群体成员之间的社会互动模式,通过观察和描述人与人之间的互动,微观民族志希望了解特定文化群体中重要的社会交往规则以及由交往所带来的互动过程和动因。[40]基于深描“流动边缘幼儿”互动样态的期望,本研究运用微观民族志,力图深入探究“流动边缘幼儿”在园与教师、同伴交往的独特样态,从而揭示流动幼儿群体中边缘幼儿的微观生成机理。

(一)田野点与研究对象的选择

本研究选取某市B区C乡镇中的一所普惠性民办幼儿园A作为田野点。该市位于珠三角地区,是全国流动人口最多的城市之一,而B区C乡镇属于该市外围区域,是外来务工人口主要的聚集地。根据第七次人口普查结果显示,C乡镇人口数量为23.57万人,流动人口16万人,C乡镇居住着大量外来务工人员,因此该乡镇的幼儿园生源主要是外来务工人员子女。A园地理位置偏僻,坐落于远离市区的郊外,公共交通无法抵达,交通条件不便,每次实地调研需乘坐40分钟地铁,再转乘20分钟的出租车才能到达幼儿园。环顾幼儿园四周,一排排低矮的厂房映入眼帘,时常听到工厂机器运作传来的刺耳的声音。该镇商业资源相对落后,商铺、人烟稀少,呈现出经营惨淡的状态。幼儿园在一个小坡下,坡上是没落破旧的商超,商超门口贴着红纸黑字“距离倒闭还有10天”,大喇叭重复播放着“所有商品全场5折”。“流动边缘幼儿”生活在充斥着刺耳的机器声与叫卖声中,生活场域中的互动链条依旧流转于与自己同是流动身份的群体之间。据实地了解,该园保教费用每月820元,属于民办幼儿园中的低水平的收费标准,招收生源也主要是各地低收入流动家庭随迁子女,他们跟随父母在非户籍地生活至少半年或以上,这符合本研究对象中低收入的社会身份和流动的制度身份的要求。

本研究遵循目的性和理论抽样的原则,参照互动仪式链理论对边缘幼儿的界定来选择研究对象,选择的过程从整体到局部,从模糊到逐步聚焦。大班幼儿的同伴关系较于中、小班更加稳定,同伴交往能力也更强,[41][42]大班幼儿的同伴关系与同伴互动的稳定性更有助于研究者捕捉到稳定和系统的互动情境,进而能够更好地深描“流动边缘幼儿”产生的动态过程,所以本研究选取了大班幼儿作为研究对象。在幼儿园观察三周后,为整体了解幼儿的同伴交往情况,研究者与幼儿开展“找一找你的好朋友”的游戏互动,并采用同伴提名和教师提名的方式分析同伴互动样态,同时利用教师闲暇时间与她们进行结构性访谈,以挖掘更多幼儿的同伴交往信息,最终确定了大班中3名幼儿作为个案研究的对象——乐乐、新新和航航。在互动仪式中,乐乐是孤寂的旁观者,她坐在教师为“不听话”“爱说话”的幼儿专门设置的特殊位置,深受教师、幼儿的排斥,她无法形成积极的情感能量,甚至想要逃离互动的情境,以寻求高情感能量的互动。新新是沉默的羔羊,他不善言谈,无论是课堂互动还是同伴互动中都呈现出平淡的感觉,表情很少,参与度低。在自主游戏中他往往是独自一人安静地游戏,与同伴互动少,社会密度低。航航有着强烈的表达欲望,但每每因急于表达而打乱上课节奏,于是受到教师的严厉批评,甚至招致教师的不回应、敷衍对待。小朋友眼中的他是聪明的,但是愿意和他做好朋友的小朋友不多,因为他在老师的眼中是“不听话”“爱插嘴”“爱扰乱课堂纪律”的孩子。“流动边缘幼儿”在互动仪式中呈现出参与度低、游离于班级活动、从进场走向了边缘的特点。

(二)田野资料的收集与分析

1. 资料收集的过程与方法。

本研究旨在深入边缘幼儿的真实生活,捕捉其在互动情境中展现的独特样态,探寻边缘符号微观生成机理,因而在研究中主要采用参与式观察法和访谈法来搜集资料。

在参与式观察过程中,遵循微观民族志“漏斗式”的研究策略,观察视角由开放至聚焦。开放式观察阶段,从2021年10月9日持续到2021年10月30日,在这一阶段,研究者参与幼儿一日生活过程的点滴,时间上从吃早点到离开幼儿园,空间上从教室延展到户外,路径上从整体班级的观察进而聚焦到个案上。在活动观察中,借助拍摄照片和录音的方式,记录下教师与幼儿、幼儿与幼儿在不同情境下的互动行为和言语。随着研究者对研究环境与情境的熟悉,研究逐渐进入观察聚焦阶段,从2021年11月1日开始一直到2022年1月25日结束,此阶段结合开放观察阶段的反思聚焦观察问题,不仅观察“流动边缘幼儿”师幼、同伴互动的行为和言语,还增加了对表情、神态与身体姿势的观察,体味幼儿在互动中细微的变化。在观察过程中,研究者试图理解情境差异下“流动边缘幼儿”的情感体验,从而感受其行为背后所表达的真切心声。

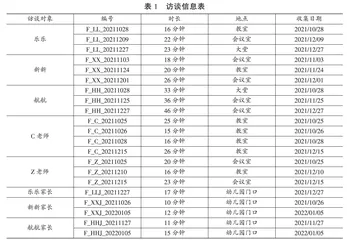

研究中还采用了访谈的方式进行资料收集,包括对幼儿、教师以及家长的结构化和非结构化访谈(见表1)。非结构化的访谈没有固定的时间,也没有访谈计划,一般在具体互动情境后以轻松的方式了解幼儿的情感体验、教师的互动感受与认识。结构化访谈在研究的中期以及结束前进行,主要了解幼儿在园交往情况、教师在互动中的真实想法、教师对待边缘儿童的观念以及家长教育方式等问题,也为探寻“流动边缘幼儿”的形成因素提供佐证。在聚焦“流动边缘幼儿”后,采用赛德曼“背景与经历—故事与细节—反思与追问”的访谈模式,有计划地进行个案的结构性访谈。第一次访谈,主要了解“流动边缘幼儿”家庭背景和社会经历;第二次访谈,引导幼儿诉说在园生活的经历,挖掘互动中行为表现和感受的细节;第三次访谈则主要了解“流动边缘幼儿”对自我的看法,以及对他人评价的认知和想法,以了解边缘流动幼儿内心复杂的世界。

观察和访谈资料在研究中引用的格式如下:观察资料命名为“GJ/GF_LL_20211028”,GJ表示集体互动的观察文本,GF表示非集体互动的观察文本,中间LL表示人名,最后缀以观察日期;访谈资料命名为“F_HH_20211205”“F_HHJ_20211210”,其中F表示访谈资料,中间HH、HHJ和C/Z,分别表示幼儿的名字、幼儿家长的名字或老师的名字,最后的数字为访谈的日期。为了严格遵从学术伦理规范,研究中出现的所有人名皆使用化名进行处理。