学前教育质量评价工具的演进路径与未来趋势

作者: 李克建 陆浩

编者按:在我国学前教育事业从高速增长向高质量发展转型的宏观背景下,教育部颁布了《幼儿园保育教育质量评估指南》,学前教育质量监测、保障与提升受到了广泛关注。我们迫切需要构建富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的学前教育质量评价理论体系、工具体系与政策体系,为此我们需要首先深入了解国内外学前教育质量评价研究前沿。本期由浙江师范大学李克建教授组织的“学前教育质量评价研究新进展”专栏,从多元视角展现了学前教育质量评价工具的代际演进、评价方式的范式转换、评价政策的价值转向以及基于科学评估发现的学前教育质量与儿童发展关系的最新研究成果,既有国际视野,又有本土关切,对我国学前教育质量评价的理论、政策与实践研究具有重要的启发价值。

[摘 要] 学前教育质量评价工具在学前教育质量评价循证研究、学前教育质量保障循证决策、学前教育实践循证改进中具有重要价值。从评价单位来看,学前教育质量评价工具在近40年经历了从园所总体教育质量评价到班级教育过程质量评价再到个体微观学习过程质量评价的代际演进过程,同时质量观念、质量要素、评价方式的变革推动了每一代评价工具内部的迭代更新。学前教育质量评价工具已经呈现出从考察整体宏观质量走向考察个体微观质量、从静态评估方式走向动态评估方式、从传统观察评价走向智能技术赋能的发展趋势,未来尤其需要研究者开发与应用智能化学前教育质量评价系统与工具,以提高学前教育质量评价的动态性与精准性,从而更好地助力教育决策与实践。

[关键词] 学前教育;教育质量;质量评价;评价工具

一、研究背景

2020年,中共中央国务院颁布了《深化新时代教育评价改革总体方案》,提出“到2035年,基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系”。2022年2月,教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》,在评估内容上强调保育教育过程质量,在评估方式上强调班级观察与科学评估。这势必要求建设科学适宜的学前教育质量评价工具体系。众所周知,学前教育质量评价工具对于学前教育的科学研究、循证决策和实践改进均具有不可替代的重要价值。[1][2][3]在此背景下,本文对40多年来学前教育质量评价工具的演进路径进行系统梳理与审视,力图把握学前教育质量评价研究的发展趋势,明确我国在该研究领域的未来方向,以期为研制适应我国文化、体现世界水平的学前教育质量评价工具提供一定的理论支撑。

依据教育测量理论,学前教育质量本质上是一种构念,其评价过程即是对这种质量构念进行实证测量的过程。[4]因此,学前教育质量评价工具可以被理解为评价主体根据一定的理论基础、特定的质量观念和评价目的,对学前教育质量进行概念化和操作化,并遵循标准化的评价内容和操作程序,对学前教育工作进行价值判断的过程中所采用的系统化的方法和手段。学前教育质量评价工具通常是由理论基础、质量观念、评价内容、评价方法、操作程序等要素构建起来的有机整体,本质上是对学前教育质量评价话语的系统建构。自20世纪70、80年代以来,学前教育研究者、决策者和实践者广泛合作,致力于开发科学的工具评价与提升学前教育质量,[5]各类学前教育质量评价工具应运而生并不断发展。

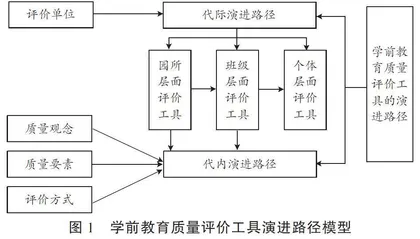

毫无疑问,评价范式的转换是推动学前教育质量评价工具革新与演进的内生动力。基于范式的概念,[6]学前教育质量评价的范式在本质上反映了评价主体对质量评价话语的系统化建构,包括学前教育质量是什么、为什么评价学前教育质量、怎么评价学前教育质量。在不同评价范式的驱动下,理论基础、方法论、评价单位层次的不同推动着学前教育质量评价工具的代际演进。与此同时,质量观念、质量要素、评价方式的不同也在推动同一代学前教育质量评价工具内部的迭代更新(见图1)。本文将首先从评价单位的角度对学前教育质量评价工具的代际演进路径进行归纳分析,呈现其从园所层面的总体教育质量评价工具到班级层面的教育过程质量评价工具再到个体层面微观学习过程质量评价工具的演变过程。然后,本文将从质量观念、质量要素、评价方式变化的角度对园所和班级层面的质量评价工具的内部演进路径进行梳理和分析,并对最新出现的个体层面微观学习过程质量评价工具进行简要评介。

二、学前教育质量评价工具的演进路径

(一)学前教育质量评价工具的代际演进

在学前教育评价理论中,学前教育质量评价的本质是有关主体对学前教育机构的教育工作能否支持与促进儿童的学习与发展及其支持与促进程度进行价值判断的过程。[7]而价值判断必然涉及不同利益相关者的多元价值视角,关注学前教育服务的不同方面和教育实践的不同特征。[8]学前教育系统的复杂性也在一定程度上决定了儿童的学习与发展可以被嵌入不同的影响范围内,包括班级、幼儿园、家庭—社区、地方和国家层面。[9]这表明可以基于不同的评价单位对学前教育质量进行评价。各层面相关主体依据不同理论,出于质量研究、质量监管、实践改进等不同目的,[10]有力地推动了聚焦不同评价单位的质量评价工具的发展,呈现出如表1所示的从园所层面到班级层面再到个体层面的代际演进路径。

1. 园所层面总体教育质量评价工具。

出于政府对学前教育机构进行质量管理与保障的目的或机构管理者追求社会认可的目的,第一代学前教育质量评价工具遵循“投入—过程—产出”理论和CIPP评价模式,通常以学前教育机构为单位进行教育质量评价,评价内容一般包括物质环境、园务管理、师资队伍、人际互动、课程教学、家园社区合作等方面,关注从条件质量、管理质量、过程质量、结果质量等方面进行总体性评价。从责任主体来看,第一代学前教育质量评价工具包括如下类型:一是国家颁布的综合性政策工具,如澳大利亚的《儿童早期保育和教育国家质量标准》、德国的《0~6岁幼儿日托机构国家质量标准手册》。二是地方制定的政策工具,如美国各州的《学前教育机构质量评级与提升系统》、我国各省市的幼儿园分等定级标准。三是幼教行业协会的质量评价工具,如美国幼教协会(NAEYC)的《幼儿教育机构质量认证标准》、国际儿童教育协会(ACEI)的《全球指南评价量表》、中国学前教育研究会研制的《走向优质——中国幼儿园教育质量评价标准》。

2. 班级层面教育过程质量评价工具。

随着学前教育质量评价研究和实践的深入发展,人类发展生态系统理论、微观互动论、依恋理论、有效教学理论等成为质量模型构建的重要理论基础,学前教育研究者和实践者更加关注评价工具对科学研究与专业发展的支持作用。班级是教育过程发生的主要空间,因而第二代学前教育质量评价工具基本上以班级为评价单位,侧重于对班级的学习环境、人际关系与互动、课程与教学等过程质量进行更加深入、细致的信息捕捉与判断。在国内外,影响较为广泛的班级观察评价工具一是学习环境质量评价工具,如美国研究者研制的幼儿学习环境系列量表ECERS(1980)、ECERS-R(1998)、ECERS-3(2015);我国学者研制的《中国幼儿园教育质量评价量表》(2019)、《中国托幼机构教育质量评价量表》(2014);二是人际关系与互动质量评价工具,如《照料者互动量表(CIS)》(1989)、《儿童—照料者互动量表(CCIS)》(2007)、《课堂评估计分系统(CLASS)》(2008);三是课程与教学质量评价工具,如《幼儿学习环境评价量表—课程增订版(ECERS-E)》(2003)、《持续共享思维与情绪情感健康评价量表(SSTEW)》(2015)、《运动环境评价量表(MOVERS)》(2017)。

3. 个体层面微观学习过程质量评价工具。

个体层面微观学习过程质量评价工具的开发设计最早出于研究需要。大量实证研究发现,虽然高质量的班级环境质量是儿童学习与发展的重要基础,但是并不能确保每个儿童都获得发展所需的最佳学习体验。[11]同时,以群组为单位的评价结果只是大致反映了所有儿童教育体验的集中趋势与平均水平,有可能忽视了个体之间的学习体验差异。[12]在同一班级内,由于每个儿童的特点和需求不同,儿童个体对游戏和学习的参与必然不同。[13][14]此外,儿童与教师、同伴的关系和互动具有独特性与情境性,这些因素也将影响每个儿童的学习体验。在复杂动态系统理论(Complex Dynamic Systems Theory)的视野下,同一班级环境、同一活动情景、同一时间中的不同儿童个体体验到的教育质量既具有同质性也具有异质性,并且每个个体所体验到的教育质量均随时间发生不确定的变化。[15]通过了解儿童个体的学习体验质量如何影响其发展,教师可以给予儿童最大程度的支持,促进其学习与发展。[16]个体层面微观学习过程质量评价工具的价值和作用不言而喻,目前主要一是个体儿童学习环境质量评价工具,如《照料环境观察记录表(ORCE)》(2000)、《学生个性化教学观察系统(ISI)》(2009)、《优化学生学习机会(OLOS)》(2019);二是个体儿童互动质量评价工具,如《儿童—照料者观察系统(C-COS)》(1998)、《个体化课堂评估计分系统—学前版(inCLASS Pre-K)》(2010)。

(二)学前教育质量评价工具的代内演进

1. 园所层面总体教育质量评价工具的代内演进。

美国幼教协会的《幼儿教育机构质量认证标准》是美国早期教育领域的行业最高标准,以其全面性、专业性、科学性和可操作性对世界范围内的学前教育质量标准和评价工具产生了深远影响。本文以其先后发布的3个版本为例,剖析园所层面总体教育质量评价工具的代内演进情况。

20世纪60年代,美国开始关注学前教育质量提升问题,积极开展了“开端计划”等大型项目。美国幼教协会于1984年制定了《幼儿教育机构质量认证标准》,以帮助幼儿教育机构管理人员和教育工作者提高教育质量,为家长识别和选择高质量的幼教机构提供依据,并促进公众对早期教育质量的理解和对早期教育的认可。[17]此认证标准基于发生认识论和“发展适宜性实践”(DAP)概念,将儿童界定为自主建构的个体;基于“投入—管理—过程”的质量概念框架,强调对物质条件的保障、对管理要素的调控以及教育过程的规范性,从师幼互动、课程、教师与家长的沟通、教师资质与发展、管理、人员配置、物质环境、健康与安全、营养与膳食、评价10个维度对幼教机构的质量进行综合评价,以确保幼教机构为儿童提供自主建构的条件、环境和机会。每个维度的标准都包含了一系列最佳实践的基本要素。在评价方式上,此认证标准偏重对条件质量和管理质量的静态考察。如“物质环境”维度强调教师对物质环境的安排与利用,以为儿童提供探索和学习的机会;“健康与安全”维度、“营养与膳食”维度强调教师对儿童的日常护理和常规监护,以为儿童提供安全与健康的环境;“教师资质与发展”维度、“管理”维度、“人员配置”维度则分别强调对教师任职资格的管理、幼教机构各项制度建设的完善性;“评价”维度突出强调的是幼教机构的自我评价与完善。

随着美国幼教协会在其“发展适宜性实践”这一核心概念中加入“文化适宜性实践”(CAP)的新内涵,儿童的发展不再被认为仅仅是个体自我建构的结果,而是在多元社会和文化背景下发生并深受其影响的结果,是个体生理成熟及其与环境相互作用的结果。[18]在这一新的认识基础上,美国幼教协会于1998年发布了新的认证标准,更强调由师幼关系、同伴关系、家园社区关系共同建构的社会关系网络,基于管理对物质环境、课程设计、教育活动、教师的引领所形成的组织文化,由家庭、社区等构成的社会文化背景对儿童学习与发展的重要意义。在评价方式上,该版认证标准采取静态评估与动态评估相结合的方式,同时对管理质量和过程质量进行考察。如“管理”维度提出管理者和教师应保持积极、民主、开放、沟通的协作关系;“师幼互动”维度强调教师与儿童的有效教学互动,鼓励儿童分享经验及与同伴互动;“课程”维度强调课程计划应基于儿童的兴趣和需求,一日活动的组织与实施应基于儿童经验并考虑灵活性和平衡性。

随着研究与实践的发展,美国幼教协会吸收加德纳的多元智能理论,开始强调儿童学习与发展是儿童个体自主与社会关系共同建构的过程,于2012年发布了最新的认证标准,将其10个维度的名称调整为:关系、课程、教学、儿童进步评估、健康、教师、家庭、社区关系、物理环境、领导和管理。同时,依据各维度评价内容所涉及的利益相关者进行整合,划分为儿童、教师、机构管理、家园社区合作四大领域,[19]并将儿童作为核心领域,强调其他领域和各类过程要素(尤其是课程、教学、评价)对儿童学习与发展所起的支持促进作用。在评价方式上,最新的认证标准加强了对过程质量的动态评估与系统考察。如,“教学”维度强调有效教学始于教师设计丰富的学习环境,有目的地使用多种教学方法,以优化儿童的学习环境,强调有效教学不仅要回应儿童动态的学习需求,而且要回应家庭的需求以及社区的文化价值观;“儿童进步评估”维度则强调教师应采用多种评估方法,发现和识别儿童的学习与发展进步,评估结果应为优化教育环境、改进教育计划和实践、促进家园沟通与合作提供依据。