学前儿童对陪伴机器人的生命感知及其交互机制

作者: 李洁 赵爽 刁云慧 郭士杰

[摘 要] 从理论上说,作为新一代智能电子产品的儿童陪伴机器人在儿童陪伴与教育方面较电视和手机具有独特优势。本研究基于儿童认知发展理论,运用问卷法、情绪模拟法、行为观察法探究学前儿童对陪伴机器人的生命感知及其在交互中表现出的情绪唤醒和行为诱导效应。结果证实多数学前儿童认为陪伴机器人是具有情感属性的人工制品,愿意和陪伴机器人做朋友;随着年龄增长,学前儿童对陪伴机器人的情绪识别率和交互行为显著增加;当陪伴机器人出现悲伤、害怕、生气等负向情绪时,学前儿童会表现出显著的接近趋势和亲社会行为。未来关于儿童陪伴机器人的设计研发应考虑儿童的年龄差异,注重其对儿童亲社会行为的诱导,以更好地实现其辅助家长陪伴和教育儿童的功能。

[关键词] 学前儿童;陪伴机器人;人机交互

一、问题提出

电子产品对幼儿成长的正负向影响一直以来都是教育界研究的重要课题。伴随科技发展,以电视、手机、机器人为代表的电子产品依次进入家庭和幼儿生活。2021年9月国务院发布的《中国儿童发展纲要(2021—2030)》在儿童数字化媒介参与使用条例中强调,应保障儿童参与媒介的权利,提升其媒介素养,丰富其数字生活经验。步入人工智能时代,机器人成为新的智能媒介载体,智慧教育成为未来发展趋势,如何理解机器人对儿童发展的影响以及实施有针对性的教育策略成为幼儿教育的研究热点之一。

关于电视和手机对儿童成长影响的研究已开展多年,研究人员从多方面论证了其对儿童成长的正、负向影响,研究成果对儿童与机器人的相关研究有一定的启示作用。一方面,有研究者认为电视和手机对儿童成长存在消极作用:幼儿每周看电视时间与其执行功能呈负相关但纵向关联不显著,表明看电视对幼儿执行功能有即时的消极影响,但是看电视不能长时预测幼儿的执行功能;[1]屏幕暴露对儿童攻击性行为、情绪问题、注意力缺陷、同伴交往问题等有消极影响。[2][3]另一方面,一些研究发现电视和手机对儿童成长存在积极影响:儿童开始看电视的年纪越小,认知灵活性越高,观看电视时间越长,工作记忆越好,适度地观看电视可以促进儿童执行功能的发展;[4]接触含有教育性元素的影视节目或电子游戏的学前儿童会表现出较低水平的攻击性和更高频次的亲社会行为。[5]相关研究者认为电视和手机对儿童负面影响的主要原因有两点:第一,电视和手机占用了本应用于其他活动的时间,如看书、户外游戏、亲子交流、睡眠等;第二,儿童在面对电视和手机时是被动接收者,仅能做出被动的低水平加工,而难以获得真正意义上的深层理解。[6]也有研究者认为,电子产品对儿童的负向影响会受到家庭社会经济地位、父母的支持与陪伴、父母积极的态度、父母电子产品使用时间等因素的影响。[7][8][9]

儿童陪伴机器人作为新一代智能电子产品,在儿童陪伴与教育方面较电视和手机具有独特优势,从理论上来说可以在一定程度上减弱电视和手机在时间和交互方面的负向影响。首先,在交互形式上,机器人更接近人的自然交互,较电视和手机的非交互式和单向交互式有明显优势;其次,机器人通过智能算法和个性定制可以更好地管理儿童使用时间以及交互内容。当下“80后”、“90后”父母十分重视孩子的学习及情感培养,乐于接受新型智能产品,但他们工作任务繁重,陪伴孩子的时间不多,且国内“四老”代替父母养育孩子现象普遍存在,祖辈过分宠爱以及独生子女缺少同龄人互动的生活环境易造成儿童缺少同理心,“熊孩子”现象屡见不鲜。儿童机器人的情感陪护及教育辅助虽然无法代替父母的陪伴与监护,但是可以在一定程度上弥补父母情感缺位,丰富儿童情感交互。[10]有调查显示,37%的家长表示因各种原因没有时间陪伴孩子,30%的家长每天陪伴孩子的时间只有1~2小时,69%的家长认可购买机器人陪伴孩子并进行教育辅助,未来家庭对儿童机器人的需求可能会比较大。[11]

目前有关机器人对儿童成长影响的研究体系尚未发展完善。国外研究大多是利用实验验证的手段和方法开展研究,通过使用标准化的评估工具和参与观察来收集数据,国内相关实证研究较少。[12]缪杜瑟(Mioduser)和李维(Levy)发现儿童与机器人互动时,最想了解机器人是怎样移动的,更喜欢与机器人进行直接的肢体互动,这种有趣的肢体参与符合孩子直接体验式的学习心理。[13]贾纳卡(Janaka)研究了Bee-Bots儿童机器人的吸引力与年龄适宜性,发现机器人与情景教学的结合有助于提高孩子的参与度。[14]埃克(Eck)等人结合定性和定量的数据证明了机器人活动会正向影响幼儿园儿童的执行功能表现。[15]董(Tung)研究发现机器人外形和行为的拟人化程度会影响儿童对机器人的态度。[16]斯卡塞拉蒂(Scassellati)发现机器人可以帮助孤独症儿童学习社交技能,起到“社交拐杖”的作用。[17]此外也有诸多研究表明儿童与机器人交互对其学习、社会行为和幸福感存在有益影响。[18][19][20][21][22]国内对于儿童与机器人的交互研究主要集中在机器人辅助治疗儿童孤独症方面:陈东帆等通过实证研究发现机器人有助于改善孤独症儿童的社交能力、专注力与行为能力;[23]鲍海丽通过实证研究发现人形机器人干预联合体感游戏对孤独症儿童有较好的干预效果,可改善其情感状况,提高其社交行为;[24]王永固通过实证研究发现社交机器人能增强孤独症儿童社交兴趣和情绪唤醒,缓解社交回避,诱导社会互动行为主动发生;[25]许艳凤等研究表明教育机器人提供的多样交互模式以及适应性教学策略,能够维持儿童的注意力和参与度,与传统的屏幕呈现式技术相比,实体机器人可以提供三维且有形的世界,儿童主动与交互式机器人接触学习具有更高的效率。[26]国内关于正常发育学前儿童与机器人交互的研究这一块几乎处于空白,正常发育儿童与机器人的交互方式同孤独症儿童在机器人外形偏好、行为反馈上均有差异,沙姆苏丁(Shamsuddin)等研究发现,孤独症儿童更偏爱非生命特征外形机器人。[27]

综上,机器人作为智能时代的代表性产品已经开始进入家庭,其对儿童的影响在交互和管理方面较电视手机等电子产品具有优势,亦受家长青睐。然而,国内关于儿童与机器人交互研究,尤其是实证性研究还处于空白,关注本土文化下机器人对儿童成长影响具有十分重要的理论和实践意义。国外儿童机器人教育研究除了运用教育学理论以外,还引用了人工智能等跨领域视角,用以揭示儿童以何种方式与机器人进行互动,多视角的研究可以为儿童成长教育带来更丰富、更全面的视野。[28]本研究基于人机交互理论,面向机器人设计视角,从认知和行为两方面探究机器人与儿童交互过程中的情绪唤醒和行为诱导效应,研究结果有助于儿童陪伴机器人的设计研发,从而更好实现其陪伴及教育目的。

二、研究对象

儿童陪伴机器人的受众群体主要是学前儿童。3~6岁是儿童脑部快速发育期,也是幼儿认知能力迅速发展的关键时期。学前儿童对事物本体论的区分影响其与机器人的交互。吉普森(Jipson)和格尔曼(Gelman)表示儿童在认知发展过程中对于物体生命性的判别,具有本体论上的坚定性和概念上的开放性。[29]3岁儿童已经能够从本体论区分生物和非生物,4岁儿童可以在全部属性上区分生物和非生物,儿童对于物体生物属性区分明显,而对于超过了生物学特征的心理属性判断则更多地受到物体是否具有面部特征的影响。[30]范斯特拉滕(Van Straten)等提出儿童对机器人的认知是一种社会性和类人的存在。[31]吉安诺普卢(Giannopulu)等通过对比儿童与人类和机器人的交流模式,发现儿童会将与人类同伴的互动模式复制到与机器人的交流中,这说明了儿童对人类和机器人的交流具有潜在的相似性。[32]通过对比儿童与人类、机器人和物体的交互研究,吉安诺普卢等发现儿童与机器人的亲密程度介于他们与人类和无生命物体的亲密程度之间。[33]

3~6岁儿童的认知发展影响其与机器人的交互模式。3~5岁儿童对物体认知能力随年龄的增长而提高,4岁是儿童前额叶开始发育的关键时间点,3~4岁时期幼儿的热执行功能水平高于冷执行功能水平,4岁之后个体冷执行能力开始得到迅速发展,尤其是抑制功能的发展使得个体的情绪刺激干扰认知控制显著降低。[34]在定势转换上,幼儿在4岁左右进入发展的转折与关键期,在4岁半至5岁进入抑制的迅速发展阶段;在工作记忆上,幼儿约在5岁时步入工作记忆的快速发展期,相较于3岁半至4岁半的幼儿,5岁半至6岁半的幼儿的记忆规则和使用规则的能力更强。[35]儿童和机器人的交互与其年龄有关,学龄期的儿童似乎比学龄前期的儿童对机器人的交互方式更为挑剔和敏感。[36]对于不同年龄儿童对机器人的体验差异,范斯特拉滕等指出较年幼的儿童对机器人的交互方式不太敏感,比较年长的儿童能体验到更多的乐趣,更容易出现拟人化倾向和效果。[37]

综上,面向3~6岁儿童与机器人的交互机制开展研究,探究机器人是否较电视及手机具有交互优势。实证研究作为一种研究范式,主张科学结论的客观性和普遍性,强调知识必须建立在观察、实验以及经验的基础上。课题从认知和行为两方面探究机器人与儿童交互过程中的情绪唤醒和行为诱导效应,研究包括生命感知、情绪识别和行为测量三部分。儿童对于机器人的生命感知与机器人造型相关,也是儿童情绪识别和行为互动的基础;儿童对机器人情绪识别是情感交互的基础,为机器人实施陪伴提供可能;儿童与机器人的行为交互是对机器人交互效果的重要测量指标。

三、研究方法

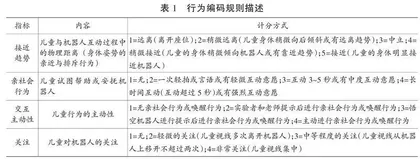

研究方法包括问卷法、情绪模拟法、行为观察法。生命感知问卷基于吉普森(Jipson)和格尔曼(Gelman)生命感知问卷改编,已在多个研究中得到应用。[38][39][40][41][42]情绪识别研究采用情绪模拟程序与问卷调查方法,实验程序基于赞恩-瓦克斯勒(Zahn-Waxler)等设计的痛苦模拟范式改编,[43]包含四种情境,机器人分别展示快乐、生气、害怕、悲伤四种情绪。行为交互编码系统由赞恩-瓦克斯勒及其同事编制,[44]黄翯青等人将该编码系统应用于中国幼儿共情研究。[45]为适用于本研究涉及的具体情境,对上述编码系统进行一定调整,选取接近趋势、亲社会行为、交互主动性、关注指标进行记录。

(一)被试

本研究选取天津市市区某幼儿园40名儿童(19名男孩, 21名女孩)作为被试,3岁、4岁、5岁、6岁儿童各10人。所有被试均自愿参加实验,实验内容与幼儿园教师提前沟通,得到儿童父母同意,儿童实验后获得礼品。

(二)实验材料

市场上常见的儿童陪伴机器人分为桌面型和移动型,桌面型机器人如几何型机器人阿尔法蛋和人形机器人悟空,移动型机器人如轮式机器人巴迪(Buddy)等,它们都具有拟人形的外观及表情,具备会话、唱歌、跳舞等娱乐功能,远程监控、语音等陪护功能以及学习资料查询等教育功能。

实验选用优必选和腾讯叮当联合研发的儿童智能陪伴机器人悟空作为实验对象。悟空全身共有14个自由度可以灵活展示舞蹈及动作,①眼部配有1.22英寸液晶屏显示表情动画,同时具有智能语音交互功能。悟空机器人程序中带有动作库和表情库,经由课题小组对库中41个表情样本和31个动作样本进行情绪聚类,将动作和表情组合成快乐、生气、害怕、悲伤等情绪样本16个。对组合样本的愉悦度、唤醒度和优势度评分,挑选出最具识别性的四种情绪样本各1个。给实验样本编辑语音交互内容以触发机器人动作和表情反馈,最终形成悟空机器人快乐、生气、害怕、悲伤4个情绪实验样本。

(三)实验程序

1. 实验步骤。

实验正式开始前,实验员向所有儿童介绍悟空机器人,由机器人展示两段舞蹈以消除儿童的紧张感。实验安排在一间安静的教室,出于对儿童安全及心理舒适的考虑,每次实验由两名女性实验员和两名同龄儿童参与,实验过程全程由摄像记录。实验设计包括机器人自我介绍和四种情绪模拟情境,情绪模拟情境分为情绪原因、情绪表达、交互请求与提示三个部分,每个情境结束后对被试进行情绪识别提问。