新加坡学前融合教育发展的历史经验及其对我国的启示

作者: 冯学珍 关文军

[摘 要] 新加坡学前融合教育大致走过了萌芽、初步探索和全面深化三个发展阶段。在全面深化阶段,新加坡学前融合教育迅速调整理念,不断完善政策,增加经费投入,注重早期干预,加强教师培养,为学前融合教育的高质量发展注入了强劲动力。新加坡学前融合教育总体呈现出理念更新与政策及时跟进、“托底+专项资助”的经费保障、早期干预和学前融合有机衔接以及系统化的学前融合教师培养等特点。参照新加坡学前融合教育的发展经验,我国学前融合教育可以从转变社会公众对待残疾的观念、加快学前教育立法进程、强化政府在学前融合教育投入中的主导和主体作用、推动特殊儿童早期干预和学前融合有机衔接以及构建系统的学前融合教育师资培养和培训体系等方面做出努力和改进。

[关键词] 新加坡;学前融合教育;特殊教育;早期干预

作为一个资源极度缺乏、国土面积和人口都十分有限的国家,新加坡经济却能高速发展、持续繁荣并在国际舞台上产生重大影响,这与新加坡秉持的教育高质量发展的国家战略有直接关系。新加坡并非最早推行融合教育理念的国家,在其独立早期,政府对普通教育尤其是精英教育非常重视,但对特殊教育的重视程度不够。除慈善机构开办的特殊教育学校之外,正规学校大多缺乏相应的特殊教育师资和设施。[1]自20世纪90年代初起,随着融合教育理念在世界范围内越来越受到重视并引发特殊教育和普通教育的重大变革之后,新加坡也因势而动,迅速调整其残疾儿童教育理念和模式。在学前教育领域,新加坡陆续采取了一系列措施,将学前融合教育作为一项保护性公共事务而给予了高度关注。尤其在理念调整与政策及时跟进、学前融合教育经费投入、早期干预和学前教育有机衔接及师资培养等关键方面,新加坡政府更是持续发力,走出了一条“既根植于西式欧美教育,又符合新加坡本土实际”的发展道路,为新加坡学前融合教育的高质量发展注入了强劲动力。

新加坡教育部官方统计数据显示,目前新加坡全国约有18 000名有学习困难或轻微特殊教育需要的学生就读于普通中小学和幼儿园,约占所有被诊断为有特殊教育需要学生的75%。[2]在学前特殊教育领域,新加坡在园的9千名左右有特殊需要的幼儿中,约有5 600名幼儿接受了政府资助的各类早期干预和融合教育发展支持服务。[3]其中,约有3 700名幼儿在早期干预中心接受了婴幼儿早期干预计划(EIPIC)服务,约有1 900名儿童在各类幼儿园接受了“发展—学习支持”(DS⁃LS)和“发展支持+”(DS⁃Plus)项目服务。截至2021年,新加坡全国约有600所幼儿园(几乎包括所有幼儿园)开设了“发展—学习支持”项目。在这些幼儿园中,有超过130名“发展—学习支持”教师和400名早期干预教师为有特殊需要的幼儿提供服务。[4]新加坡社会和家庭发展部(Ministry of Social and Family Development, MSF)和新加坡幼儿发展署(Early Childhood Development Agency,ECDA)计划自2023年下半年开始大力支持融合协调员(Inclusion Coordinator,ICO)的培养和培训,并致力于让每所幼儿园都有一名ICO工作人员。同时只要条件允许,学前班还可以选择部署更多员工来支持有特殊需求的儿童。[5]另外,为了更好地推进学前融合教育,MSF还专门成立了学前融合工作组来发布相关工作要求和规范,并自2019年开始每年投资约6 000万美元用于学前融合教育。[6]随着学前融合教育规模的稳步扩大和支持保障体系的不断完善,新加坡特殊儿童学前融合教育的“可获得性”和“可支付性”特征日趋明显。

新加坡是一个典型的移民国家,华人比例高达70%,其教育实现了英式现代教育与中式传统教育的有机融合。在文化上,新加坡兼收东西方文化精华,表现出明显的“中西合璧”的特点,对于残疾本质理解的模式变迁与我国高度一致,均大致走过了慈善模式、医学模式和社会模式等阶段。[7]在特殊教育领域,新加坡特殊儿童安置理念和安置形式的变迁也与我国高度相似,两者均受到西方残疾理解模式和融合教育理念的影响,[8]正在经历从“普特二元分离”迈向“普特融合”的发展过程。因此,审视新加坡学前融合教育发展的历史脉络,分析总结其中的经验,对我国发展高质量的学前融合教育具有重要参考价值。

一、新加坡学前融合教育发展的历史脉络

从特殊教育发展的历史规律来看,多数西方发达国家均走过了从“普特二元分离”到“回归主流”再到“融合教育”的发展历程。新加坡特殊儿童学前融合教育发展的历史变迁也基本遵循了这一历史规律,大致经历了学前融合教育萌芽、初步探索和全面深化三个阶段。在各发展阶段中,新加坡始终紧随社会发展脚步,主动改革并完善学前融合教育的相关政策与实践方式,逐渐形成了开放贯通、科学创新、多维立体、生态和谐的现代学前融合教育体系。

(一)学前融合教育的萌芽(1965—1987年)

1965年新加坡宣布独立。在独立发展初期,由于土地和其他资源有限,移民人数众多且文盲和失业率很高,新加坡经济社会诸多方面的发展都面临较大困难。面对一系列严峻的现实问题,新加坡政府及时调整发展思路。他们清醒地意识到,要想让自己从贫困的灰烬中迅速崛起,成为一个受人尊敬的国家,培养高素质人才是关键。政府必须迅速培养一支有能力、有适应力和有生产力的劳动队伍,而这一切的基础就是必须尽快建立和发展高质量的教育体系。[9]自此,新加坡政府对教育空前重视,各类型、各层级教育走上了迅速发展的快车道。尽管这一时期新加坡教育的重心仍在精英教育,但作为新加坡国民教育体系的重要组成部分,特殊教育也在这一时期得到了一定程度的重视和发展。

从20世纪60年代初,新加坡弱智儿童协会(Association of Weak Intelligence Children, AWIC)、教育次正常协会(Association for the Educationally Subnormal, AESN)相继成立。[10]自20世纪70年代起,新加坡政府建立了为轻度残疾儿童提供服务的机构,如1970年教育部设立的学校社会工作和学校心理服务处、卫生部于1972年设立的儿童精神科诊所。同时,新加坡特殊教育学校数量在此期间也迅速增加。[11]据统计,20世纪70年代,新加坡新建特殊教育学校的数量达到11所,基本涵盖了视力残疾、听力残疾和智力残疾等主要类型,在校生人数达到2 302人,约占儿童总数的1%。[12]1985年,新加坡“弱智儿童协会”更名为新加坡“智障人士福利促进会”(Movement for the Intellectually Disabled of Singapore,MINDS)。这一名称的调整突破了传统的对残疾类型的歧视性分类,避免了对特殊儿童的污名,开始折射出以特殊儿童为本的管理理念。特殊教育学校的服务范围也开始变得更为多元,自闭症谱系障碍儿童和多重残疾儿童得以有机会进入特殊教育学校接受相关教育和服务。[13]例如,1987年新加坡非政府组织创办的玛格丽特路特殊学校就开始服务于多重残疾儿童,并为其提供早期干预服务。这一时期,针对特殊教育学校教师的专门培训也开始有了初步的探索。新加坡教育学院于1984年推出的三年在职培训采用半工半读的方式对特殊教育学校教师开展培训,合格后向其颁发特殊教育资格证(Certificate in Special Education, CISE)。通过这些培训,新加坡特殊教育学校教师的质量逐年提高。[14]

这一时期,虽然新加坡特殊教育整体发展有了一定起色,但其责任主体依旧为社会福利机构,服务的对象依然集中在义务教育阶段的残疾儿童,对学前残疾儿童的特殊教育及相关服务依然相对较少。但受西方特殊教育“正常化”(Normalization)、“一体化”(Integration)、“回归主流”(Mainstreaming)等思潮的影响,[15]新加坡国内的很多学龄前特殊儿童家长开始积极为他们的孩子选择主流幼儿园。[16]其原因除专门针对学龄前特殊儿童提供教育和服务的特殊教育学校数量稀少之外,他们认为主流幼儿园更能为自己的孩子提供卓越的学习资源。为顺应家长需求,新加坡越来越多的主流学前教育机构和儿童保育中心开始尝试接纳残疾儿童。例如,20世纪80年代初新加坡政府开展的针对残疾儿童的早期干预项目(Early Childhood Intervention,ECI)就是为了推动残疾儿童在托幼机构、医院或社区治疗机构接受基本的教育和康复服务。[17]更为全面的婴幼儿早期干预项目(Early Intervention Program for Infants and Children, EIPIC)则开始于1983年,五个志愿服务组织负责运营此类服务。这些机构的教师在获得幼儿教育文凭后,通常还要接受幼儿特殊教育方面的专业培训,并获得幼儿干预方面的高级文凭。[18]这为学前特殊儿童融合教育的开展奠定了一定基础。

总体来看,这一时期新加坡特殊教育的发展依旧比较缓慢,特殊教育和普通教育呈现出明显的二元分立局面,[19]政府介入特殊教育管理和服务的力度还非常不足。学前特殊教育也并未受到足够的重视,能承接学前特殊儿童教育和康复的机构数量并不多。但在西方“回归主流”“一体化”等思潮的影响下,选择主流幼儿园接受教育成了多数特殊儿童家长的共识,普通教育和康复机构也顺应特殊儿童家庭的需求,开始在师资队伍建设、教育和康复服务等方面进行了一定探索,新加坡学前融合教育开始萌芽。

(二)学前融合教育的初步探索(1988—2003年)

1988年是新加坡特殊教育体制发生重大变化的一年。1988年11月,新加坡残疾人顾问委员会向教育部递交了一份《为残疾人提供机会》(Opportunities for the Disabled)的报告。报告建议:“在适当和可行的情况下,应在普通教育系统内提供特殊教育。只有当一个特殊儿童在普通学校不能得到良好的教育时,才应将他安置在特殊学校。”[20]新加坡教育部采纳了这份报告的建议,并从行政上开始接管特殊教育学校。这标志着特殊教育的责任主体开始由社会福利机构转向政府,特殊教育自此也开始成了政府公办教育的组成部分。在随后几年里,新加坡政府逐渐加大特殊教育的财政预算和学校建设,并不断加强了特殊儿童早期干预、师资培训、社会倡导等方面的工作。[21]由于政府的介入和推动,新加坡融合教育的发展也走上了快车道。

这一时期,新加坡政府根据特殊儿童的能力水平和发展需要,开始探索不同的特殊儿童安置方式,其中中度和重度残疾儿童主要安置在特殊学校接受教育,轻度残疾儿童则主要安置于普通学校。与此同时,政府也开始大力支持普通学校积极改善无障碍硬件设施和设备,引导普通学校配备坡道、电梯和厕所等无障碍设施,为残疾或学习困难儿童就读提供便利。[22]针对特殊教育教师的培养和培训也被迅速提上日程,如新加坡南洋理工大学国立教育学院(National Institute of Education, NIE)于1991年推出了特殊教师培训项目“两年制非全日制特殊教育文凭”(Diploma in Special Education, DISE)课程班,又于2003年推出了特殊教育硕士研究生培养计划。[23]此外,NIE还实施了“学习支持协调员计划”(the Learning Support Coordinators Program),该计划旨在为有经验的教师提供进一步培训,以便其在普通学校中为有学习困难或特殊需要的学生提供服务。[24]此外,在特殊儿童教育理念的转变上,新加坡政府还力图通过教育行动来规避社会排斥问题,促进社会公平以及全纳社会的构建。1998年,新加坡教育部在其发布的《理想的教育成果》中勾勒出了21世纪新加坡理想教育的理念与前景,强调要塑造受教育者的“道德构成”,使他们能够与社会上不同的人打交道,让他们能够了解人类的差异。[25]这一理念的提出和践行为特殊儿童融合教育奠定了重要的社会文化基础。从这一时期开始,新加坡普通教育和特殊教育之间的藩篱逐渐被打破,教育一体化的格局逐步形成。

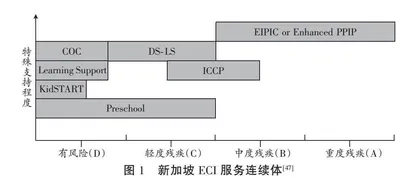

为进一步支持学前特殊儿童能够更好地融入普通幼儿园的学习和生活,新加坡政府和部分慈善组织在这一时期还探索了多项支持项目和干预计划,如旨在通过早期干预支持特殊儿童从家庭过渡到邻近学前班的“Stepping Stones”(垫脚石)项目、旨在推动特殊儿童学前融合并对其融合质量进行监测的“ASSIST”项目[26]以及由新加坡社会发展和体育部(Ministry of Community Development and Sports,MCDS)实施的与ASSIST项目类似的“综合儿童保育计划”[27](Integrated Child Care Programme,ICCP)等。这些特殊儿童学前融合支持项目的实施,为新加坡学前融合教育的快速发展奠定了深厚的基础。

(三)学前融合教育的全面深化(2004年至今)

2004年,新加坡总理李显龙在其就职演说中对新加坡政府如何创建包容性社会提出了美好愿景:“所有社区都应共同进步,每个人都不能被落下……残疾人也是我们的兄弟姐妹,我们要将他们放在心里,共同构建幸福大家庭。”[28]李显龙总理的这一就职演说对新加坡残疾人事业的发展而言不啻为一针兴奋剂,其影响之大前所未有。自此,新加坡特殊教育走上了高速和高质量的发展轨道,学前融合教育也开始迈向全面深化发展的新阶段。