幼儿园教师情感支持素养的结构:基于心理词汇与结构方程模型的拟合证据

作者: 林媛媛 王海霞 黄发杰 蔡彩萍

[摘 要] 教师情感支持指教师使用倾听、关注、鼓励等方法,给予学生情感上的关怀。本研究借鉴心理词汇研究范式,通过对11名优秀幼儿园教师有关情感支持素养代表性心理词汇的研究和对2 960名幼儿园教师的问卷调查,筛查出了19个典型词汇,并通过理论剖析建构出了一个二维结构模型,包括情感智能和关怀技能两个维度。情感智能维度涉及情感敏感、情感理解和情感慈爱三方面内容;关怀技能维度涉及情境反刍、经验共契和精神激励三方面内容。由此模型可见,幼儿园教师情感支持素养结构反映了幼儿园教育阶段的特殊要求,体现了教育实践中教师人文感性的重要意义,表现为教师人格特质与教学技能的复合形态等特征。基于此,研究者从思想意识、实践工作、教师培养、技能训练等四个方面提出幼儿园教师情感支持素养的提升建议。

[关键词] 幼儿园教师;情感支持;素养;结构模型;心理词汇

一、问题提出

20世纪70年代,沃斯伯格(Vosburg)在医学领域提出了“情感支持”这一概念,指在疾病治疗中,病人得到的来自医务人员与亲友情感上的支持和鼓励,它无需费用却有惊人力量,不仅能显著预测病人的心理健康,甚至还能显著预测病人的愈后反应。[1]继此,情感支持作为一种强劲有力的人文力量受到广泛关注。

20世纪90年代,情感支持被正式引入教育领域中,被定义为教师使用倾听、关注、鼓励等方法,给予对方情感上的关怀。与针对儿童知识技能的学习支持不同,情感支持属于教师个体情感能力的范畴。教师情感支持关乎教师与儿童交往时的生命精神、职业人格、情感态度,体现了教师“德性”对儿童“德性”、教师“人格”对儿童“人格”的濡染。对此,大量的研究者考察了教师情感支持对学生产生的影响。结果发现,教师情感支持对学生的学校适应、情感能力、师生关系、问题行为预防、社会技能、学业成就、心理健康、学习动机等众多方面均会产生积极的影响。[2]由此可见,教师情感支持对学生的影响是多维的,是深远的,直指儿童终身的发展与幸福,对于当前我国以“立德树人”为根本任务的新时代教育工作而言具有重要意义。

然而,纵观以往的研究,其主要探讨的是教师情感支持的普遍性概念,较少关注幼儿园教师的情感支持。实际上,对于学龄前儿童群体而言,幼儿园教师情感支持有更独特的意义,这与学龄前儿童的情绪情感特征有直接关系——学龄前儿童的情感能力尚未成熟,情感发育正处于敏感期,他们对生活事物的认知与情感反应具有一定的片面性、不稳定性、受动性。一旦幼儿园教师在师幼交往过程中付出得当的情感支持,幼儿便会获得情绪的正向疏导与情感的正确示范,从而获得更充沛的人际温情、更全面的情感润泽、更深刻且深远的幸福体验;若教师在师幼交往过程中情感支持不充分,则可能引发幼儿情感的落寞、需要的落空,这不仅有碍幼儿在园生活的体验,亦不利于其精神的陶冶、情感的发育。因而,在2022年我国教育部颁布的《幼儿园保育教育质量评估指南》中,教师在教育过程中保持积极的情感状态、付出积极的行为支持,被作为幼儿园保教质量的重要观测点。[3]在学前儿童教育中充分发挥幼儿园教师的情感支持具有迫切意义。

要发挥幼儿园教师情感支持的潜在价值,最为现实的问题是“如何才能更好地进行情感支持”。如若教师不明确情感支持的结构,不了解情感支持所应涵盖的内容,哪怕再重视情感支持的意义,也难免看不到情感支持的问题,达不到情感支持的要求。美国学者皮安塔(Pianta)和哈姆雷(Hamre)开发的课堂质量评估系统(Classroom Assessment Scoring System,以下简称 CLASS)中有关教师情感支持的评价指标提供了具体而权威的理论框架,它包括积极氛围、消极氛围、教师敏感性、关注幼儿四个维度,[4]能够帮助理论与实践研究者系统地观测幼儿园教师的情感支持现象。尽管这一理论框架有助于相关现象的观测,但对于如何切实提高幼儿园教师情感支持的实践质量尚存在两方面的不足。一方面,情感支持分布于各类教育情形中,但CLASS系统的开发主要适用于课堂教学场域。而在幼儿园课程实践中,师幼非课堂场域下的随机交往、师幼个别化交往是常态,因而其适用性不充分。另一方面,其更加关注教师外显化行为以及外显化行为所引发的效果,是对教学现场或教师行为能力的个别化观测,未必能反映教师长期、稳定的情感支持水平。这两个问题也成了制约当前幼儿园教师情感支持研究与质量提升的瓶颈。

值得注意的是,情感教育理论能够为解决前述两个问题提供重要启发:教师情感支持并不仅仅只是教师外化的行为技术,真正在教育实践中产生作用的是生发情感行为的个体特定素养,其不仅包括情感表达、调适、引导等能力,还包括内隐的情感知识和情感品质。[5]由此可见,相对于教师的外显行为而言,教师素养更具综合性和稳定性,是教师在教育场景中恰当地运用知识、能力与态度的整体反映。[6]将幼儿园教师情感支持的研究从外部行为观测转向教师特定素养研究,不仅能够更全面地发现幼儿园教师情感支持的一般现状,寻找影响教师情感支持的内外在原因,还能够破解情境的局限性,从而更好地回应“幼儿园教师如何才能更好地进行情感支持”这一现实问题。

如前所述,目前还并未有研究直接探讨幼儿园教师情感支持素养的结构问题,已有研究更多的是诠释教师情感支持的行为要点,较少触及内隐情感品质问题,多集中于外显的行为技术,尚不足以反映教师情感支持素养的结构。例如,鲁特(Rutter)认为教师情感支持包含教师对学生表达积极的关注、理解并帮助其解决学业情绪和成长困惑等问题的技能;[7]索卡(Sawka)等人认为,教师情感支持是教师通过积极的关注并联合家长帮助学生学会管理情绪和行为的技能;[8]杨(Yeung)认为教师情感支持是教师通过言语和非言语行为所进行的对学生的关怀、理解和尊重;[9]胥兴春认为,教师的情感支持是对学生表示出来的爱、关怀、同情、了解和信任;[10]姬鸣认为,教师情感支持是教师在教育过程中对学生进行的关注、理解、尊重与支持,体现在课堂氛围、教师敏感性和关注学生三个维度上。[11]故此,要探讨幼儿园教师情感素养的结构问题,现有关于情感支持结构的研究尚不能提供直接、充分的参考,需要进一步立足幼儿园教师的职业特性和幼儿园生活的实际特点进行专门研究。

综上所述,本研究拟对幼儿园教师情感支持素养的结构进行全面探讨,从而进一步厘清幼儿园教师情感支持素养的概念,为后续幼儿园教师情感支持现象的观测、问题分析、提升策略等奠定理论基础,以期让幼儿园教师在实践中更好、更充分地发挥情感支持的潜在价值。

二、研究方法

(一)研究思路

本研究采用质化和量化相结合的混合研究方法,一方面充分发掘和分析反映幼儿园教师情感支持素养的典型数据,另一方面借助广域测量和数据驱动技术确保结果的可信度和后续的推广度。整项研究主要借鉴心理词汇研究范式,个体特质能够通过所流露出来的特质词来反映,通过对特定人群的特定心理词汇的收集和分析,可以一定程度上反映该特定心理特征。[12]本研究通过充分收集、确定、分析善于运用情感支持的幼儿园教师有关情感支持的心理词汇,从而完成对幼儿园教师情感支持素养结构的建模。具体包括以下三个步骤。

第一步,旨在初步收集反映幼儿园教师情感支持素养的基本心理词汇。这一步主要采取质化研究方法,通过充分获取善于运用情感支持的幼儿园教师有关情感支持素养的一般性心理词汇,并将其进行整理、分析,以初步确定反映幼儿园教师情感支持素养的心理词汇范围,为研究幼儿园教师情感支持素养的结构奠定基础。第二步,旨在进一步确定能反映幼儿园教师情感支持素养的典型心理词汇及其所展现出的维度结构。这一步主要采取量化研究方法,通过广域测量技术,借鉴心理特征结构方程模型研究范式,先筛查具有代表性的心理词汇,再探索、验证心理词汇的潜在结构,同时检验潜在结构的稳定性和准确性,再从多角度确定精确反映幼儿园教师情感支持素养的典型心理词汇及其结构关系。[13]第三步进行素养模型的理论剖析和结构确定,这一步主要采取质化研究中的文本分析法,对经过前两个步骤而获得的心理词汇进行文本分析,先不断析出不同维度所包含的内容,并对其进行命名与概念化,再基于对维度内容、意义与关系的分析,对维度本身进行命名与概括。

经由以上三个步骤,将形成一个能够反映幼儿园教师情感支持素养结构及其各维度内容的理论模型。

(二)研究对象

1. 质化研究部分研究对象的基本情况。

根据本研究的基本思路和心理词汇法的一般程序,本研究将研究对象定为善于在日常教学中对幼儿进行情感支持的优秀幼儿园教师群体。研究主要采取专家、幼儿园推荐的方式以确保所选取的研究对象具有代表性、充分性:请3名师范院校学前教育系的教授、5名具有正高级职称或省特级教师称号的园长根据情感支持素养的一般特质,即“善于使用倾听、关注、鼓励等方法,给予对方情感上的关怀”,推荐相关教师。

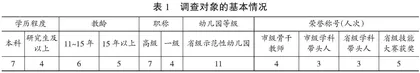

需要指出的是,该样本并非研究伊始就确定的。在情感支持的心理词汇采集、整理的过程中,本研究发现在样本量为7时,非结构性问卷和半结构性访谈所采集到的词汇就显示出重复性,初步表现出信息冗余的迹象。为了确保采集的信息是完整的,本研究继续选取2名教师进行词汇采集,结果并未产生新的心理词汇。据此可以推测,研究在数据和理论上可能达到了饱和状态。[14]由于已有研究对资料饱和的样本量要求标准并不统一,[15]为了检验所采集词汇的完整性,研究继续选取2名教师进行了与前述类似的词汇采集,所得到的心理词汇和访谈结果均可以包含于前述样本量为9的采集结果内。因此,本研究最终选取了11名教师作为心理词汇研究的调查对象,其基本情况如表1所示。

2. 量化研究部分研究对象的基本情况。

本研究在福建省、江苏省随机选取幼儿园教师2 960名进行测试(总样本),这些样本经检验发现均没有连续的长串相同反应、无反应的异常值、符合反应时大于2秒每题[16]的情况,可见均有进行认真作答,为有效样本。采用SPSS软件将这些样本随机分为两部分,其中1 480份数据用于情感支持结构的探索(结构探索样本),另外1 480份数据用于情感支持结构的验证(结构验证样本)。另选取103位幼儿园教师先后进行两次测试,其中有6位教师因没有完成第二次测试,数据被排除,经筛查,其余97个样本均为有效样本,97个有效数据用于重测信度分析(重测样本)。

(三)研究工具

1. 心理词汇的收集工具。

收集心理词汇主要是为了解决“高情感支持素养的幼儿园教师应当具备哪些特质”的问题,由于该问题既要反映高情感支持素养幼儿园教师的理论认知,又要来自其实践工作中的感性认识,因而在收集工具上既有鼓励被试围绕研究问题进行自由联想的非结构性问卷,又有促使被试对典型行为、事件背后的心理过程做深度说明的半结构性访谈提纲。

其中,非结构性问卷要求教师回想自身对幼儿进行情感支持的案例,结合其对“情感支持”的体验和理解,提出9个以上自认为可以反映情感支持素养的词语;半结构性访谈提纲一方面请被试围绕情感支持进行举例,另一方面根据被试事件描述的特征进行有关原因、效果、感受等的追问,具体涉及:请您讲述一个印象深刻的或者典型的为处在积极情感状态下的幼儿提供情感支持的事件和一件为处在消极情感状态下的幼儿提供情感支持的事件;您当时为何这样做、您觉得这么做有什么意义;等等。

2. 幼儿园教师情感支持素养结构的检验问卷。

本研究以情感支持的心理词汇为基础,请2名幼儿园高级教师、3名研究生共同将心理词汇转化为便于理解和评价的题项,例如,心理词汇“注视”转化为“和孩子互动时,我一定会注视着他(她)”;再补充相关的指导语,将题项制成有关“是否符合自己日常心理或行为”的李克特6点评价选项(1=完全不符合,6=完全符合),形成幼儿园教师情感支持素养测量的问卷初稿,以探究幼儿园教师情感支持素养的结构。

3. 幼儿园教师情感支持素养结构的校标效度检验量表。

由于本研究是首次探索幼儿教师情感支持素养的结构,难以从以往研究中找到类似主题作为参照,因此,本研究根据前述“教师的情感支持素养”不同概念中共同映射出的“积极主动”地“帮助、理解、关爱学生”等核心行为特征,参照有关理论确定校标效度检验量表。首先,根据组织行为心理学的理论,[17]在教师职业中,如果教师积极主动关怀和爱护学生倾向性越强,也即教师的情感支持素养越高,那么其应该会有越强的亲社会动机,同时,也会更多地表现出友好、善于理解和帮助学生的“宜人性”特征。其次,教师高情感支持素养是一种重要的教师品格优势,“人职匹配理论”认为品格优势会促进人职匹配,[18]说明教师的高情感支持应该会正向促进其将职业视为使命。因此,本研究选取亲社会动机量表、宜人性量表和职业使命感量表为校标量表。根据前述推测,幼儿教师情感支持素养的得分应该与三个校标量表都具有显著的正相关。校标效度检验量表如下。