从“旧”童年社会学到“新”童年社会学

作者: 郑素华

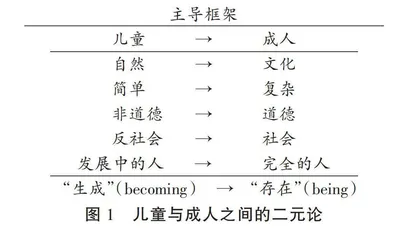

[摘 要] 20世纪80年代以来,欧美社会学界掀起了一股针对儿童、童年问题的反思思潮,儿童在社会学中的隐形位置被重新审视,随之诞生出所谓“新”童年社会学。与此相应,基于社会学发展历程中儿童、童年理解的客观差异,存在一种“旧”童年社会学,儿童在其中处于隐形地位,其主要特征是儿童很少作为独立的研究单位和核心主题;关于儿童或童年知识与观念的心理学化;侧重关注问题儿童,而非正常儿童,对儿童的认知存在明显的二元论倾向。“新”童年社会学将儿童视为社会行动者,儿童的能见度得以提升,其对童年的生物论持批判态度,主张童年是社会建构的,是一种社会结构形式;秉持复数童年观(childhoods),认为童年不是单一的、普遍一致的现象;主张儿童的社会关系与儿童文化本身具有独立的存在与研究价值;在方法上强调定性方法,将儿童视为研究的参与者,注重倾听儿童的声音。对于“新”童年社会学,人们对其“儿童能动性”和“超越二元论”的理论也存在质疑,其尚未普遍形成一种认识论上的范式革命。

[关键词] 童年社会学;儿童;童年

继20世纪60年代法国学者菲利普·阿利埃斯(Philoppe Ariès)有关儿童的开拓性研究及随后的约翰·德莫斯(John Demos)、劳埃德·德莫斯(Lloyd de Mause)、劳伦斯·斯通(Lawrence Stone)等诸多历史学者有关儿童与家庭、社会等研究之后,欧美社会学界掀起了一股针对儿童、童年问题①的反思思潮,儿童在社会学中的位置被重新审视,随之诞生出所谓“新”童年社会学(“new” sociology of childhood)。②国内已有部分学者对该领域的发展进行了具体介绍,③肯定了“新”童年社会学在挑战儿童的隐形性(invisibility)方面的贡献。[1]

然而,如果确乎存在一种“新”童年社会学,那么是否相应存在一种“旧”童年社会学?在“新”童年社会学的主要理论著作《建构与重构童年》(Constructing and reconstructing childhood)一书中,艾伦·普劳特(Alan Prout)与艾莉森·詹姆斯(Allison James)归纳了童年社会学“新范式”的主要立场和方法,指出六点关键特征,确立了“儿童是社会行动者”“童年是社会建构的”等核心理念。[2]该书对经典社会化理论及心理学的发展理论提出批评,将其称之为旧观念(old ideas)、正统(orthodoxy),虽然指称笼统,尚未见“旧”童年社会学这样的明确称谓,但其实已然论及“旧”童年社会学研究的一些特征。在后来的社会学那里,亦有很多著述涉及对之前主流童年社会学④的儿童、童年研究尤其是社会化理论的反思与再阐释,⑤这些探索事实上构成童年社会学发展历程中重要的“新”“旧”之别。故而本文认为至少存在着某种形态的“旧”童年社会学的认识,目前学界中已经出现“童年的‘旧’社会研究”(‘old’ social studies of childhood)这样的描述。[3]遗憾的是,国内学界并未对“旧”“新”童年社会学作出系统性、整体性论断。鉴于此,本文将分别梳理、廓清“旧”“新”童年社会学⑥的主要观点、理论主张,在此基础上讨论有关对“新”童年社会学的质疑,以此来推进国内社会学界对儿童/童年问题的进一步思考。

一、边缘的存在:“旧”童年社会学的儿童图像

(一)儿童在“旧”童年社会学中的位置

在“新”童年社会学之前相当长的时间内,儿童研究很少作为社会学研究的主流、中心问题被关注,社会学中有关儿童的研究并不真正与儿童相关,它们不过是探讨其他问题诸如社会秩序维系、文化传递与习得、社会稳定与整合等的附带问题而已,儿童群体本身的社会经验远未受到应有的重视。

事实上,儿童在社会学中的边缘性位置,⑦不只是在“新”童年社会学出现之前存在,而且可以上溯至这一学科的创始时期。在孔德、马克思、帕累托、涂尔干、西美尔、韦伯、米德、帕森斯等主要社会学家中,只有两位以一定的篇幅探讨儿童问题,这两位为涂尔干与帕森斯,前者以一本专著论及儿童问题,⑧而后者则在作为社会子系统的家庭议题中论及儿童,但是关注的重点并不是儿童。

我们会看到,儿童不仅被经典社会学家忽视了,而且被教科书边缘化了,同时也被一般社会学期刊忽略了。在20世纪80年代之前,罕有关于儿童、童年研究的专业社会学期刊。安妮-玛丽·安伯特(Anne-Marie Ambert)分析了1971年至1983年之间出版的17本社会学教科书以及6本社会学期刊,她将那些间接涉及儿童、童年研究的部分也纳入统计中,包括社会化以及其他将儿童视为工具而不是关注儿童本身的概念的分析,结果发现其中仅有两本期刊《婚姻与家庭杂志》(Journal of Marriage and the Family)与《教育社会学》(Sociology of Education)偶有涉及儿童研究。在前一本刊物中,只有3.6%的论文涉及儿童研究;在后一本期刊中,这一比例是6.6%。至于课程方面,她努力寻找美国、加拿大社会学系有关童年研究的任何课程,但发现很少。[4]

莉娜·艾兰(Leena Alanen)用“隐形的儿童”(invisible children)[5]来描述儿童在20世纪80年代之前社会学知识生产谱系中这一被忽视的、边缘性的状况。儿童之所以隐形,一方面与社会学学科的社会起源有关。社会学起源于早期工业社会,其后这门学科主要是围绕工作世界而发展演化的,并且这种以工作为中心的特征构成社会学关注的重点。工业化的发展带来现代家庭的变革,导致了家庭中劳动分工的一种特别形式即仅要求丈夫是劳动者(妻子是照料者),进而出现了一种支持这一劳动分工的家庭意识形态观念,随之出现儿童也应该被排除在工作世界之外而仅限于家庭中的观念。由于将儿童归属于家庭私人领域,而不属于工作世界,儿童理所当然地被关注工作世界的社会学研究所排除。[6]另一方面,早期社会学家中白人的、欧洲人的、中产阶级男人的日常经验也影响了他们如何研究儿童。在他们的家庭中,儿童与妇女处于类似的位置。妇女管理家庭,男性只是外围性介入家庭事务,婚姻和父权是一个简单的自然事实,有或没有一个家庭人员(儿童),并不是重要的问题。[7]因此他们的研究重心在男性、成人的工作世界。

这就导致社会学(家)对儿童的关注,虽不至于没有,但主要是透过成人、男性的视角,基于成人(社会)的利益而被呈现的。我们看到在流行的社会学思想中,概念化儿童的方式主要有三种:作为成人社会的威胁,作为成人的受害者,作为成人文化的学习者。[8]不论哪一种,在这些概念化中儿童本身很少被作为公共议题,除非他们被界定为“社会问题”。成人要么视儿童为社会的威胁,要么视儿童为成人的受害者来界定儿童。成人(社会)的利益被优先考虑,人们对儿童的经验通常视而不见,儿童不是社会学直接关注的对象,不是社会学调查的主体,不是社会学知识生产中的积极行动者。他们的经验如何增进我们对社会生活包括人类社会整体的理解?作为社会群体,他们本身有其独有的存在价值吗?这些问题不是关键的社会学议题,社会学更关心儿童如何被社会整合、如何被社会化。

此外,儿童不被社会学重视,还与流行的儿童、童年的“科学”知识有关。[9]这种知识主要来源于传统的儿童心理学:将儿童视为不完整的生物和有缺陷的存在。对致力于科学理解社会现象的社会学家而言,研究儿童只是为了“帮助”儿童,促使他们完整化、文明化。儿童作为未知的、等待研究的对象,类似于原始的、未开化的土著人,如果进入社会,必须被文明驯化。将儿童类比于需要驯化的野蛮人,源于早期儿童人类学的探索。迪特·里奇尔(Dieter Richer)发现,对童年位置的关注与欧洲人把“异文化”与“野蛮土著”相联系的遭遇是相似的,在那里,童年的图像是儿童像生活在自己国家的陌生人(stranger)。[10]由于不同于成人的“恰当”的行为尺度,儿童被认为是非文明的,是小野蛮人。因此,社会有必要通过家庭、学校等来缩小儿童与成人之间的差异。

视儿童为人的原料,需要塑造、文明化,才能成为完整的人。这样一种观点既体现在早期社会学家如涂尔干那里,⑨也体现在后来的社会学家那里。例如金斯利·戴维斯(Kingsley Davis)认为,个体最重要社会功能的实现是当他完全是成人时,而不是未成熟时。社会对儿童的处理实际上主要是预备,儿童的发展是预期性的。任何将儿童的需要视为最重要的而社会是次要的观点都是一种社会学的反常。[11]在这些认识中,儿童不被看作社会的主要成员,也不是社会的合格成员,而是有待社会化的被动客体。儿童在社会学中的被忽视或边缘化很大程度上源于这一“旧”童年社会学的社会化理解。

(二)“旧”童年社会学的基本特征

儿童在社会学中的边缘化并不意味着社会学全然不涉猎该议题。那么,“旧”童年社会学如何研究儿童、童年呢?其中一个主要特征是,“儿童”“童年”很少作为独立的研究单位和核心主题。在很多社会学论著中,尽管涉及儿童、童年,但通常被间接地置于“家庭”“妇女”等议题的讨论之中,而家庭是19世纪以来主流社会学的传统话题。[12]因此无论是在家庭社会学或家庭政策研究中,儿童都不是关注的中心。即使儿童最后可能会被视为制定家庭政策的最重要的理由之一,但通常家庭才是政策的目标。因此,家庭往往是很多社会学调研的单位,这样父母而非儿童被自然确定为最重要的对象人群。我们的家庭统计或对家庭社会和经济福利的观察,常常就是如此,并不把儿童作为一个单独的单位来统计,而是往往包含在家户单位之中。[13]也很少有直接统计儿童状况的文献。在人口调查中,儿童通常不被单独予以列出,统计的样本往往基于成年人口来进行,最小年龄为16或18岁。有关儿童的研究一般是发展心理学家、儿童精神分析学家、教育专家的中心任务,直到晚近,一般性的调查并不视儿童为合适的受访者。[14]一些官方统计资料库,例如英国的《社会趋势》(Social Trends),为许多社会学家所广泛使用,该资料库在区分全英家户类型时,其所涵盖的是“养育一到二个小孩的成人”和“三个或更多小孩以上的成人”,统计信息常常将儿童以“依赖者”的身份纳入家庭里。这样,儿童被归入这些更大的范畴中成为依赖者中的一员。[15]

不直接以“儿童”为单位,亦反映在一些有影响力的国际百科全书的词条中。在20世纪有关儿童的社会科学百科全书包括西尔斯(Sills)主编的十八卷《国际社会科学百科全书》(International Encyclopedia of the Social Science,1968—1979年陆续出版)、斯梅尔瑟(Smelser)和巴尔特斯(Baltes)主编的《社会与行为科学国际百科全书》(International Encyclopedia of the Social & Behavioural Science,2001年出版)中很少关注“儿童”或“童年”。⑩譬如在西尔斯主编的社会科学百科全书中,并没有单独的“儿童”“童年”条目,只有“儿童发展”“儿童精神病学”条目:“儿童发展,参见发展心理学,智力发展,道德发展,知觉与动机发展,格塞尔、霍尔、蒙台梭利的传略”“儿童精神病学,参见精神病学”。[16]这些简略、交叉的解释明确表明,儿童在社会科学中不占据主要位置,不是主流议题。社会科学包括社会学对儿童、童年议题很少予以单独思考,儿童不过仅仅从心理学的角度来被理解。即使是在新世纪初,一些百科全书仍然侧重于儿童的发展、行为问题或福利问题。

“旧”童年社会学的另一个特征表现为儿童、童年知识与观念的心理学化。“旧”童年社会学一个明显的观念是视童年为生命历程中的一个特定阶段、一个为成年做准备的时期。这种认识与社会化思想视“儿童为社会学徒”的观点是一致的,其内里则受到心理学的影响。[17]心理学将人的生命历程分为婴儿期、童年期、青年期、中年期、老年期,认为童年是所有人的生命历程中的一个自然阶段。每一个阶段均有对应的发展指标来衡量,特别是在20世纪早期,以心理学实验、智力测量等见长的儿童发展心理学牢固地确立了作为研究儿童以及在保健和教育专业实践中的主导范式。以皮亚杰(Piaget)为代表的发展阶段理论在欧洲及美国特别具有影响力。这影响了社会学有关儿童的认识,例如诺曼·K.登津(Norman K. Denzin)对童年社会化的研究[18]、米德(Mead)与沃尔芬斯泰因(Wolfenstein)对婴儿文化起源及养育实践的研究。[19]登津认为社会化过程的核心是语言习得与运用,他试图以象征互动论的理论来解释儿童的经验是如何获得的。[20]虽然象征互动论避开了严格的发展主义方法,侧重于社会化过程的自然方面,但其主要理论仍基于心理学层面。他所提供的视角,实际上是一种社会心理学的方法。