职场母亲对0~3岁婴幼儿的照护现状及其托育意愿

作者: 安锦姬 王萍 金香花 白美花

[摘 要] 当前已有关于托育服务需求与发展的研究通常忽略了家庭“愿不愿意托育”这一前提。为了解职场母亲的照护情况及其实际托育意愿,本研究以623名职场母亲为研究对象,采用问卷法与访谈法进行调查。结果发现,职场母亲普遍存在照护时间较长、育儿压力较大、所获支援较少的问题。然而,即便面临如此大的照护困难,80%以上的职场母亲不愿意把0~2岁的孩子送去托育;在孩子2~3岁时,仍有半数以上的职场母亲不愿托育。导致这一现象出现的主要原因是职场母亲普遍持有“母亲是0~3岁儿童首要且最佳照护者”的育儿观念。由于职场母亲对托育不认同,要缓解其兼顾工作和育儿的压力,就需要充分发挥职场支援的作用,尤其是要增加职场母亲在工作时间上的弹性;创建精准社区支援,为有职场母亲的家庭提供更具针对性的育儿支援;理性发展公共托育机构,支持已获得普遍认可的幼儿园拓展托育服务。

[关键词] 婴幼儿照护;职场母亲;托育意愿

一、问题提出

斯温(Swain)等心理学家对不同婴幼儿照护主体的神经系统生理机制进行过一系列研究,证明了人脑中确实存在敏感反应养育行为的神经回路,[1]且父母比非父母成人有优势、[2]女性比男性更有优势。[3]在响应来自子女的刺激时,母亲的神经回路激活状态最为活跃,可见母亲是婴幼儿照护的天然主体。在“男主外、女主内”的传统社会中,母亲自然而然地承担着婴幼儿照护的责任。然而,随着社会与经济的发展、女性地位的提高,我国参与劳动的25~55岁女性已超过90%,[4]这使得职场母亲承担的婴幼儿照护责任与社会责任之间产生了矛盾,[5]职场母亲的婴幼儿照护面临着“兼顾两者很难”的处境。[6]为此,国家卫生健康委员会近几年连续出台多项鼓励公共托育发展的政策,[7]婴幼儿照护逐渐从家庭内部的“私事”转变为“公共事务”。[8]

从0~3岁婴幼儿照护相关调查结果来看,家庭的婴幼儿照护负担与托育的实际需求之间存在矛盾。一方面,育龄妇女抱怨无人照护孩子,所以不愿意生孩子。《2006—2016年中国生育状况报告》显示,33.2%的育龄妇女将“没人带孩子”列为不愿生育的主要原因。[9]另一方面,对部分一线城市公共托育服务的调查显示,托育机构面临着生源不足、运营亏损而即将关闭的现状。[10]这说明职场母亲虽然面临婴幼儿照护的艰难处境,但她们未必愿意把孩子送入托育机构。

然而,已有研究往往根据婴幼儿照护现状提出托育发展建议,[11]或根据生育意愿直接预测托育服务资源需求规模,[12]或在直接假定家庭有托育意愿的基础上调查托育需求,[13]如家庭需要的托育类型、课程、时间、师资、费用等,[14]而忽略了家庭“愿不愿意托育”这一前提。对此,本研究将深入调查职场母亲的婴幼儿照护现状与实际托育意愿,以及两者之间的关系,主要研究内容包括职场母亲承担婴幼儿照护责任的实际情况,如照护时长、育儿压力以及她们获得的育儿支援;职场母亲对不同年龄段婴幼儿的托育意愿及其具体需求,从而更客观地把握职场母亲在婴幼儿照护上的实际情况,为构建良好公共托育服务体系提供实证支持。

二、研究方法

(一)调查对象

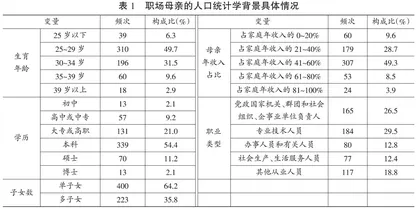

本研究以吉林省延边地区婴幼儿职场母亲作为调查对象,以分层抽样方式(“2~3岁幼儿的母亲”“3~4岁幼儿的母亲”)收回741份问卷,其中有效问卷有623份,有效率为84.1%。研究中职场母亲是指具有所从事的服务于社会并作为主要生活来源的工作的母亲,具体职业类型依据全国第七次人口普查标准中的8大类型进行划分。由于在实际收集问卷过程中无法提前辨别“职场母亲”与“全职母亲”,因此在8大职业类型以外另加“无职业”选项,选此项结束整个问卷答题。调查对象的职业类型中,“农、林、牧、渔业生产及辅助人员”仅4人,“生产制造及有关人员”仅7人,“军人”仅1人,由于这三类人员样本量太少难以获得正确的研究结果,因此将此三类人员与“其他从业人员”归为一类进行分析。最终成为调查对象的职场母亲的人口统计学背景具体情况如下。(见表1)

(二)调查工具

1. 问卷设计

本研究问卷分为照护现状、托育意愿两个部分。

照护现状的问卷由“照护者与照护时长”“育儿压力”“所获育儿支援”3个部分构成。首先,照护者与照护时长的实际情况调查根据被试母亲的实际情况填写不同年龄段婴幼儿的主要照护者、不同照护者的照护时长等。其次,育儿压力的问卷主要参考日本学者清水嘉子设计的《0~6岁幼儿母亲育儿压力量表》,[15]以及对此进行本土化的李雨霏、袁瑜翎、王玲艳等设计的《0~3岁婴幼儿母亲育儿压力量表》。[16]此量表为李克特4点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,基本符合=3分,完全符合=4分,分值越高表明压力越大)。本研究借鉴了上述量表的“体力不济”“育儿束缚”“育儿担心”“育儿不安”“支配孩子无能感”“育儿环境不完备”“社会脱节”“育儿社会压力”“丈夫育儿不协助”9个维度33个项目,另外结合我国国情与家庭育儿情况以及正式发放问卷前对10名被试进行预测与访谈的结果增加了“育儿支出”与“家务繁重”2个维度的6个项目,共计39个项目。再次,职场母亲所获育儿支援维度主要参考韩国学者卢盛香(Rho SungHyang)设计的职场母亲对0~1岁婴儿的照护现状调查问卷中“祖辈亲属支援”“父亲支援”“托育机构支援”“保姆支援”“职场支援”5个维度,[17]改编成17个项目。此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明支援越大)。

托育意愿是指职场母亲为0~3岁婴幼儿照护寻求托育机构服务的态度。本研究采用自编问卷,分为托育意愿与托育顾虑、托育需求。首先,职场母亲真实填写对不同年龄段婴幼儿的托育意愿,此量表为李克特5点计分量表(3岁之前不愿托育=1分,2岁开始愿意托育=2分,1岁开始愿意托育=3分,6个月开始愿意托育=4分,出生后开始愿意托育=5分,分值越高表明托育意愿越大)。接着,“托育顾虑”借鉴陈偲、陆继锋所分析的托育机构面临的挑战维度(不愿托育的理由),[18]此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明顾虑越大)。“托育需求”借鉴高琛卓、杨雪燕、井文所调查的家庭托育服务的需求偏好维度(需要的托育类型、托育内容),[19]此量表为李克特5点计分量表(完全不符合=1分,基本不符合=2分,一般=3分,比较符合=4分,完全符合=5分,分值越高表明需求越大)。

本研究在预调查中收集了112份问卷,经过SPSS 22.0精确计算并参照统计学相关标准,计算得到照护现状KMO值为0.855、托育意愿KMO值为0.846,两个维度KMO值均在0.8以上,可解释为相关矩阵适合进行探索性因素分析,结构效度良好。接着检验克伦巴赫系数,结果显示照护时长的α系数为0.884、育儿压力的α系数为0.945、所获育儿支援的α系数为0.812、托育意愿的α系数为0.824,四个维度的α系数均在0.8以上,说明问卷内部一致性值得信赖。

2. 访谈提纲

本研究的访谈目的是论证并进一步了解研究结果,因此访谈提纲主要针对数据分析结果而设计。本研究根据已分析的研究结果制定了如下访谈提纲:第一,为什么您是0~3岁婴幼儿的主要照护者?第二,为什么您会觉得育儿压力较大?第三,为什么祖辈亲属的婴幼儿照护无法缓解您的育儿压力?第四,为什么您在缺乏足够支援的情况下,不愿意将孩子送去托育?访谈资料主要用于讨论部分。

(三)研究过程

本研究的问卷收集时间为2021年5月至6月。从幼儿园托班或者小班寻找2~3岁、3~4岁的幼儿母亲作为被试,幼儿园是被试较为集中的场所,幼儿母亲的职业涵盖了各种职业类型,相比在部分职场、早教机构中寻找被试更全面、更有效率。研究应用问卷星答题方式收集数据,要求职场母亲真实填写人口统计学背景资料与婴幼儿照护情况,问卷为匿名填写,并保证调查结果只用于本次研究。对于收集上来的问卷,运用SPSS 22.0整理与分析有效数据。问卷数据分析结束以后,针对幼儿园推荐的8名0~3岁婴幼儿职场母亲进行了访谈调查,每位访谈对象的访谈时间为1~2小时。

三、研究结果与分析

(一)职场母亲的0~3岁婴幼儿照护现状

本研究对照护现状的“照护者与照护时长”“育儿压力”“所获育儿支援”3个维度,先呈现描述统计结果,再分析不同人口统计学变量对各维度产生的差异。

1. 照护者与照护时长

关于0~3岁婴幼儿主要照护者的调查结果如下。(见表3)

从不同年龄阶段婴幼儿主要照护者的频次与百分比分析结果来看,0~3岁的婴幼儿基本由祖辈亲属、母亲来进行照护。在0~6个月时,婴幼儿第一照护者是母亲,6个月开始第一照护者从母亲变为祖辈亲属,之后1~2岁、2~3岁时母亲成为第二照护者。职业保姆与托育机构比重一直不高,但托育机构参与婴幼儿照护的比重呈现上升趋势,职业保姆比重则呈现下降趋势。然而,父亲在婴幼儿0~3岁期间进行照护的占比一直呈极少状态,说明父亲基本没有承担0~3岁婴幼儿的主要照护责任。

进一步分析职场母亲对不同年龄段婴幼儿的照护时长,分析结果如下。(见表4)

职场母亲对0~6个月婴儿的照护时长均值是15.01小时,之后呈逐渐下降趋势。职场母亲照护0~3岁婴幼儿的总均值是9.54小时,说明0~3岁婴幼儿的职场母亲在工作以外的时间基本都用于婴幼儿照护。

进一步考察不同人口统计学变量对职场母亲照护现状的影响发现,职场母亲在人口统计学变量中属于类别变量,职场母亲照护时长属于连续变量,因此采用了F检验。结果发现,人口统计学变量中的“学历”(F=20.42,P=0.000)、“年收入占比”(F=9.04,P=0.000)、“职业类型”(F=20.98,P=0.000)会影响照护时长。具体而言,“学历”“年收入占比”越高,照护时间越短;职业类型为“党政国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”的职场母亲比 “社会生产与生活服务人员、其他从业人员”的照护时间短。而生育年龄、子女数对照护时长不存在显著差异。(见表5)

2. 育儿压力

职场母亲育儿压力均值为2.75,高于中位数2.0,说明职场母亲的育儿压力较大。从育儿压力的3个维度“个人”“家庭”“社会”的均值来看,最大压力是来自职场母亲自身,“个人”压力均值为2.83。(见表6)

考察人口统计学变量对职场母亲育儿压力的差异,结果发现职场母亲的生育年龄、子女数、学历、职业类型、年收入占比均在育儿压力方面不存在差异。

3. 所获育儿支援

职场母亲“所获育儿支援”的均值为1.92,低于中位数2.5,说明职场母亲获得的育儿支援较少。其中,“职场支援”均值是3.43,“祖辈亲属支援”均值是2.78,属于较好水平,“父亲支援”均值是2.45,属于中等水平。“托育机构支援”与“保姆支援”均值小于1.0,属于低水平,说明托育机构与职业保姆对职场母亲的婴幼儿照护并没有带来实质性帮助。(见表7)

由于职场母亲所获育儿支援中的“职场支援”均值最高,因此进一步分析职场支援具体内容,分析结果如下。(见表8)

就职场支援的5个项目统计结果而言,除“工作时间有弹性”以外其余项目的均值均在3.0以上,说明职场母亲在生育时、同事间、领导处、工作任务方面基本获得了理解与照顾。“工作时间有弹性”这一项目的均值低于其他项目,说明工作时间的调整方面获得的支援相对较少。

进一步分析人口统计学变量对“所获育儿支援”的影响,发现人口统计学变量中“学历”(F=12.64,P=0.000)、“职业类型”(F=5.62,P=0.000)、“年收入占比”(F=4.46,P=0.000)会影响职场母亲“所获育儿支援”。具体而言,“学历”越高所获育儿支援越多,职业类型为“党政国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人”“专业技术人员”“办事人员和有关人员”的职场母亲比“社会生产、生活服务人员”“其他从业人员”所获育儿支援更多;“年收入占比”方面,职场母亲与父亲经济收入相当时,所获育儿支援更多。而生育年龄、子女数对“所获育儿支援”不存在显著差异。(见表9)

(二)职场母亲的0~3岁婴幼儿托育意愿