父母低头行为对幼儿问题行为的影响:一个有调节的中介模型

作者: 祖静 杨文雅 周桐帆 滕婉琪 但菲

[摘 要] 当今时代智能手机等电子产品的普及和广泛使用导致了一种不利于人际沟通与互动的低头行为。由于亲子互动是影响幼儿发展的关键因素,所以有必要深入考察父母的低头行为对幼儿发展的消极影响。本研究运用问卷法对527位幼儿家长进行了调查,结果表明幼儿父母低头行为整体偏高,幼儿问题行为整体较少;父母低头行为既可以直接预测幼儿问题行为,也可以通过亲子关系间接预测幼儿问题行为;幼儿年龄增强了父母低头行为对幼儿问题行为的预测作用,但削弱了亲子关系对幼儿问题行为的预测作用;当父母低头行为得分在18.7~24.5之间时,幼儿问题行为进入警戒阈限。为保证幼儿健康成长,父母应警惕自身低头行为的累积风险效应及其警戒阈值,尽力减少低头行为,学会高质量陪伴幼儿,同时应努力改善亲子关系,密切关注幼儿年龄变化,降低幼儿问题行为的发生率。

[关键词] 低头行为;问题行为;亲子关系

一、问题提出

问题行为(Problem Behavior)也称行为困扰、不良行为等,是个体社会适应的一项重要指标。车文博将问题行为界定为儿童成长过程中表现出来的、常见的、不利于品格和身心健康发展的各种行为,[1]主要包括外化问题行为及内化问题行为,外化问题行为是指个体违反社会规范的非适应性行为,包括攻击、暴力、违纪等问题行为,内化问题行为是指个体在生理上体验到的消极情绪,包括焦虑、抑郁、孤僻、退缩等情绪问题。[2]无论是外化还是内化问题行为在学前期均有分布。近些年,我国儿童的问题行为呈现出低龄化的趋势,[3]由于幼儿期是个体身心迅速发展的时期,该时期的幼儿开始由家庭进入学校,面对外在环境的巨大改变,加之身心的快速发展,幼儿很容易出现问题行为。[4]问题行为的出现直接影响幼儿对知识和技能方面的学习,并且幼儿期的问题行为如果不加干预将延续到青少年时期,导致青春期甚至成年期物质滥用等不良行为的发生概率增加。[5][6][7]如研究发现3岁时幼儿的退缩、焦虑问题行为可以预测其11岁时的退缩、焦虑问题行为。[8][9]也有研究表明幼儿早期问题行为会影响其未来的同伴、师生关系,甚至导致留级、辍学等。[10]鲁特(Rutter)早期研究结果中发现成人期出现反社会问题行为的对象中有70%以上在儿童时期都有着强烈的反社会行为倾向。[11]可见,儿童早期的问题行为对个体的成长具有较大的影响。因此,探讨学前儿童问题行为的影响因素十分必要。

布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)指出,在生态系统理论中微观系统是与个体联系最为紧密、直接的系统,主要包括家庭、学校、社区等。[12]微系统中的家庭是一个复杂的整体,家庭内部各成员之间的互动过程和关系质量对儿童早期发展至关重要。[13]其中父母与幼儿的互动及亲子关系被认为是影响幼儿发展的关键因素,亲子互动质量及亲子关系质量能够预测幼儿的问题行为,如有研究显示,亲子互动与儿童的攻击性、社交抑制和退缩以及社会责任感倾向等密切相关。[14]有关亲子依恋的研究中,母子依恋混乱的幼儿在进入幼儿园后经常会出现攻击、敌视他人的行为。[15]父母与幼儿的互动质量越高、亲子关系越好,幼儿发生问题行为越少,反之,父母与幼儿亲子关系疏离,缺乏互动,亲子关系越差,幼儿越容易表现出多种心理和身体的问题行为。[16]因此,增强亲子互动的质量,有助于改善亲子关系,减少幼儿的问题行为,促进幼儿健康的成长。

在当今新媒体技术飞速发展的时代,各类新媒介层出不穷,拥有智能手机、语音助手、平板电脑的家庭日益增多,信息技术给人们带来生活方式转变的同时也造成了人际沟通方式的改变,其中智能手机等产品的普及和广泛使用导致了一种不利于人际沟通与互动的“低头行为”。低头行为(Phubbing)一词最早出现在澳大利亚麦考瑞辞典中,是由 Phone(手机)和 Snubbing(冷落)合成的新型词,该词的出现是为了让人放下手机,再次回到互相交谈中来。阿加德(Aagaard)认为低头行为指的是个体在与他人互动时眼睛盯着移动设备看,最终导致交谈或沟通出现障碍的社会现象。[17]中国学者魏红(2019)等认为父母低头行为通常发生在家庭环境中,即父母在孩子面前出现因使用手机而被分心的行为。[18]替代假设(Displacement Hypothesis)认为,当人们过度使用媒介时,面对面交流等其他活动时间相应地就会减少。幼儿父母作为幼儿的重要养育者,在家庭中如果经常出现“低头行为”,将导致亲子关系疏离,进而导致幼儿问题行为的增多。而现有的关于低头行为的研究中,研究对象多集中在企业员工、伴侣、青少年群体及其父母中,罗伯茨和大卫(Roberts & David)发现伴侣之间一方出现低头玩手机而冷落对方情感和交流需求时会导致伴侣之间满意度的降低,致使伴侣产生失落情绪以及伴侣之间的冲突,从而影响伴侣的个人幸福感。[19]在上下级关系中,詹姆斯(James)发现领导在与员工互动过程中将注意力集中在手机使用上而忽视员工及其他管理工作,会降低其自身的管理信任,导致其工作满意度下降,进而影响员工的工作绩效。[20]当父母经常性低头使用手机而忽视与青少年的交流时会导致青少年对父母产生疏离感,减少家庭间的联系,破坏亲子关系,而低质量的亲子关系又会导致青少年的问题行为。[21]而现有研究较少关注幼儿父母低头行为及其对幼儿发展的消极影响,关注父母低头行为达到何种程度会对幼儿问题行为产生显著影响的研究更少。因此本研究拟从父母低头行为对幼儿问题行为的影响出发,探讨父母低头行为影响幼儿问题行为的作用机制,分析亲子关系在二者之间的中介作用。

此外,幼儿年龄往往具有调节家庭关系、父母行为与幼儿行为之间关系的作用。以往研究发现年龄往往可以调节人际关系与幼儿问题行为间的关系,例如,研究发现年龄在同伴侵害与师幼关系间起到调节作用。[22]父母低头行为在影响幼儿问题行为的过程中可能也受到幼儿年龄的调节,即不同年龄阶段幼儿其父母低头行为对幼儿问题行为的预测效果可能不同,随着幼儿年龄的增长,父母低头行为对幼儿问题行为的预测可能存在累积效应,年龄较大的幼儿模仿、感知能力较强,对父母低头行为的模仿及感受可能会增加其问题行为出现的概率。

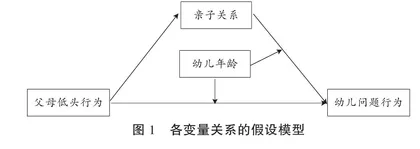

因此,本研究提出如图1所示的假设模型,拟探索在家庭微观环境中父母低头行为对幼儿问题行为产生的直接影响及通过亲子关系对其产生的间接影响,并分析年龄在父母低头行为与幼儿问题行为、亲子关系与幼儿问题行为之间的调节作用,以及父母低头行为对幼儿问题行为产生影响的警戒阈限,以期为改善幼儿家庭关系,提高父母与年幼子女的亲子互动质量,减少幼儿父母低头行为,防范幼儿问题行为发生提供实证依据。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究的问卷调查对象为3~6岁幼儿的父母(父亲或母亲填写),以辽宁省、山东省、山西省为代表选取14所幼儿园,通过幼儿教师转发给幼儿父母,共发放535份调查问卷,回收有效问卷527份,有效回收率为98.5%。在527位幼儿父母中,父亲189位,母亲338位,平均年龄为33岁。研究选择方便抽样与分层抽样相结合的形式。在方便取样的基础上,对小班、中班、大班幼儿家长进行了分层抽样,保证每个年龄段家长抽取人数比例大致相同,其中3岁儿童家长127人,4岁儿童家长157人,5岁儿童家长148人,6岁儿童家长95人。此外,本次研究的问卷调查对象也包括527名幼儿,其中262名男孩,265名女孩。从年龄分布来看,3岁的幼儿共127名,4岁的幼儿共157名,5岁的幼儿共148名,6岁幼儿共95名。

(二)研究工具

1. 父母低头行为量表

本研究采用丁倩等学者翻译和修订自罗伯茨和大卫(Roberts & David)(2016)的伴侣低头行为量表(Phubbing Scale)而形成的父母低头行为量表。[23]该量表是单维度量表,共9个项目,问题包括“我和父母聊天的时候,他们的眼睛会看着手机”等。由于问卷调查以儿童为口吻,而本研究对象为3~6岁的幼儿父母,因此,本研究将问卷的填写主体设定为幼儿父母,将问题改为“当我和孩子聊天的时候,我的眼睛会看着手机”等。问卷采用1~5级评分,得分越高表示父母低头行为越严重。本研究在正式施测之前,已对该量表进行信效度检验(n=174),结果显示拟合指标良好,χ2/df=2.98,RMSEA=0.09,RMR=0.06,NFI=0.84,RFI=0.86,IFI=0.90,TLI=0.85,CFI=0.91,内部一致性系数Cronbach’s α为0.87,说明该量表的中文修订版信效度良好,符合心理测量学要求。

2. 亲子关系量表

本研究采用张晓、陈会昌等人[24]翻译和修订自皮安塔(Pianta)所编制的亲子关系量表(Child Parent Relationship Scale)。该量表共包含26个题项,问卷分为亲密性、冲突性和依赖性三个维度,采用李克特五点计分法,填写主体为幼儿父母,亲密性分数越高,代表亲子关系越好,相反,冲突性和依赖性得分越高代表亲子关系越差,为了表达亲子关系的现状,将亲密性维度得分进行反向计分后和冲突性、依赖性维度得分累积相加,形成亲子关系总分,亲子关系总分越高,表示转换后的亲密性与冲突性和依赖性的总和越高,代表亲子关系越差。本研究在正式施测前,已对该量表进行信效度检验(n=174),结果显示χ2/df=2.329,RMSEA=0.088,RMR=0.157,NFI=0.842,RFI=0.717,IFI=0.835,TLI=0.816,CFI=0.833,总内部一致性系数Cronbach’s α为0.836,其中亲密性、冲突性、依赖性维度的内部一致性系数 Cronbach’s α分别为0.725、0.885、0.734。

3. 康纳斯(Conners)儿童问题行为量表

本研究主要采用已经修订过的康纳斯(Conners)儿童问题行为量表(父母版),[25]量表分为品行问题、学习问题、心身问题、冲动—多动问题、焦虑问题、多动指数六个维度。其中冲动—多动问题与多动指数两个维度都是用来筛查儿童的多动症问题的,而“多动指数”这一维度包含了10个最能区分多动症儿童和无临床诊断儿童的项目,是筛查儿童和青少年的理想指标,也是一种快速衡量治疗效果或对干预的反应的快速方法,主要应用于大样本数据调研。该量表采用0~3级四点计分,填写主体为幼儿父母,分数越高,表明幼儿问题行为越严重。本研究在正式发放问卷前,已对其进行信效度检验(n=174),结果显示χ2/df=2.557,RMSEA=0.095,RMR=0.077,NFI=0.842,RFI=0.614,IFI=0.753,TLI=0.723,CFI=0.749,内部一致性系数Cronbach’s α为0.952,这说明该量表的中文修订版信效度良好。

4. 家庭经济地位的测量

本研究使用家庭社会经济地位(SES)作为控制变量进行测量,采用父母受教育水平和家庭人均月收入两个指标。由幼儿父母自我报告受教育水平,其中1=初中及以下,2=中职中专,3=高中,4=大专,5=本科,6=研究生及以上。本研究使用双方受教育水平的平均数作为父母受教育水平的指标。家庭人均月收入由父母报告,进行7等编码:1=3 000元以下;2=3 000~4 999元;3=5 000~7 999元;4=8 000~9 999元;5=10 001~14 999元;6=15 000~20 000元,7=20 000以上。家庭人均月收入和父母受教育水平标准化并计算总分构成家庭社会经济地位,得分在-3.82~3.13之间,得分越高代表其家庭社会经济地位越高。

5. 共同方法偏差检验

本研究根据周浩和龙立荣(2004)的建议,[26]采用哈曼(Harman)的单因子检验法进行共同方法偏差检验,探索性因素分析结果显示,一共析出4个特征根大于1的因子,其中第一个因子解释了总变异的28.03%,小于40%的标准。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。