质量评价视角下我国学前融合教育的发展现状及 提升策略

作者: 庾晓萌 马瑞敏 唐敏

编者按:学前融合教育不仅有助于促进特殊幼儿的发展与社会融入,而且有助于促进普通幼儿对人类差异性与多样性的理解和接纳。我国学前教育界需要认识到发展学前融合教育不仅可以保障学前特殊儿童的平等受教育机会,而且为普通幼儿园提供了宝贵的教育资源。然而,如何把这种教育资源转化为现实的积极教育结果,实现学前融合教育有质量内涵的发展,其所面临的挑战也是毋庸置疑的,因为学前融合教育并不是学前教育与特殊教育的简单相加。在当前我国支持学前融合教育发展的相关政策法规不断完善的背景下,了解我国学前融合教育在质量、师资、社会支持等方面的发展现状,是我们下一阶段推动学前融合教育发展的起点。昆明学院学前与特殊教育学院借助自身在学前融合教育师资培养与实践探索上的累积优势,邀请国内相关专家学者围绕这一主题开展了为期近一年的分工合作研究,最终形成了本期名为“我国学前融合教育现状”的专栏,希望有益于提升政府、学界与社会对我国学前融合教育高质量发展的关注和重视。

[摘 要] 发展高品质的学前融合教育是我国教育事业发展的新任务。本研究采用问卷法与访谈法,对来自我国18个省(含直辖市与自治区)的338所融合幼儿园进行调查,结果发现我国学前融合教育发展现状不容乐观,存在着融合理念认识与实践程度不足、保教人员专业化程度不够、特殊教育相关服务水平偏低、设备和环境适用性水平不高、特殊幼儿的师幼互动与同伴互动质量有待进一步提升等问题。为促进我国学前融合教育高质量发展,应提升融合理念,健全政策保障机制,完善特殊教育相关服务,明确主体责任,形成团队合力。

[关键词] 融合教育;学前教育;教育质量

一、问题提出

融合教育是保障残疾人受教育权利的重要形式与路径。随着联合国残疾人权利公约的颁布和“生物—心理—社会”模式下的新残障观在世界范围内的推行,国际主流理念认为,特殊幼儿的残障状态是可变动的,且与外部环境支持密不可分,在社会支持充足的情况下,特殊幼儿也可获得充分的发展与进步。[1]

近年来,我国融合教育也已初步形成了具有中国本土特色的发展模式与保障机制。[2]随着我国社会经济快速发展,特殊幼儿的受教育权益日益提升。学前阶段的融合教育能够促进特殊幼儿的社会互动及归属感的建立,[3]同时也能让普通幼儿认识和了解特殊幼儿,促进普通幼儿对人类差异性及多样性的理解与接纳。[4]学前阶段特殊幼儿的教育日益成为热点与焦点,国家支持学前融合教育发展的相关政策法规不断完善。2017年我国新修订的《残疾人教育条例》[5]及同年颁布的《第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》[6]均明确指出“支持普通幼儿园创造条件招收残疾幼儿”。2021年国务院颁布《中国儿童发展纲要(2021—2030)》则更进一步提出“全面发展融合教育”“大力发展残疾儿童学前教育”。[7]2022年颁布的《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》鼓励“普通幼儿园接收具有接受普通教育能力的残疾儿童就近入园随班就读”。[8]随着我国学前融合教育发展的进一步深化,新时期融合教育发展重点已转向质量提升。[9]发展高品质的学前融合教育成为我国教育发展的新任务。

学前融合教育质量,广义上与总体学前教育质量相关,但狭义上主要取决于对特殊幼儿的专业化支持水平。[10]依据美国特殊儿童协会幼儿教育分会(DEC)和全美幼儿教育协会(NAEYC)提出的国际学前融合教育的质量评价标准,高品质的学前融合教育应该具备“可接近性”“参与度”和“支持性”三大基本特征。[11]首先,在物理环境方面,特殊幼儿应能够自由使用教学环境以及环境中的各种设施和活动,而非因其特殊性而处处受限;其次,幼儿园应创造条件使特殊幼儿参与游戏和活动,并为特殊幼儿提供个别化的指导与相关服务支持;最后,教育主体间应高效合作,明确主体责任并建构从教师到家长的完整支持体系。特殊幼儿与普通幼儿和成人的互动质量、针对特殊幼儿的教育策略和支持系统是学前融合教育的关键质量评价指标。[12]张国栋等研究者提出除了高质量的学前教育环境外,学前融合教育质量更关键的是物理环境、社会环境、课程与教学、支持系统等四方面的实施质量。[13]总体而言,学前融合教育质量可从融合教育理念贯彻程度、保教人员专业化程度、特殊幼儿相关服务情况、设备和环境支持程度、师幼互动情况以及同伴互动情况等几方面进行分析。

本研究旨在基于高质量学前融合教育的品质要求,对我国学前融合教育发展现状及质量情况展开调查,发现并解决当前学前融合教育工作中存在的问题,为今后我国学前融合教育的深化发展提供参考与借鉴。

二、研究方法

(一)研究工具

本研究采用自编问卷《学前融合教育发展现状及质量问卷》展开调查。问卷题型有单选题、多选题和开放式问答题。问卷设计参考了瓦莱雷(Wolery)等人2000年制定的融合经验质量评价量表(QuIEM?鄄R)[14]及帕尔曼(Perlman)等人2004年开发的幼儿园学习环境评价量表(ECERS?鄄R)。[15]问卷包括以下六个维度:融合教育理念、保教人员专业化程度、特殊幼儿专项服务情况、设备和环境支持程度、师幼互动情况、同伴互动情况。问卷由两部分构成,第一部分为学前融合幼儿园(简称融合园)的基本情况,第二部分为学前融合教育质量现状,共包含18个选择题及2个开放式问答题,共20题。

2021年11月完成问卷初始编制,为保障问卷表述文辞清晰、简明易懂,研究者邀请学前教育、特殊教育领域的3名高校教师及3名幼儿园管理者对问卷内容进行语义分析,依据语义分析结果,研究者将问卷中有歧义和与幼儿园工作实际不相符合的部分题目进行修改。修改后再次邀请以上6位专家分别对问卷条目的合理性逐一进行等级评定,并计算每一条目的内容效度指数(I?鄄CVI)和总内容效度指数(S?鄄CVI)。结果显示,问卷中所有条目的I?鄄CVI均高于0.78,问卷S?鄄CVI为0.81,说明条目内容效度良好。接下来,选取1所融合幼儿园中的30名教师开展预测验并检验问卷信度。经内部一致性信度分析发现,问卷的Cronbach’s α系数为0.919,表示问卷内部一致性较好。

(二)研究对象

本研究以事实上招收了特殊幼儿的融合幼儿园为研究对象,采用问卷调查法和访谈法展开研究。采用目的抽样法,面向全国,通过集体网络问卷以及邮寄问卷的形式向事实上招收了特殊幼儿的幼儿园教师及管理者发放匿名问卷。共计回收问卷384份。以问卷填写的完整程度及填写的基本准确性作为排除标准,排除未作答题目达1/4以上的无效问卷13份后,剩余有效问卷371份,有效率96.61%。为保障研究样本的代表性,在有效问卷中,进一步依据填写问卷的网络IP坐标及幼儿园基础信息筛选问卷,对于填写了多份问卷的同一所融合幼儿园,随机抽取、保留其中一份问卷作为代表性样本,去除该园其余重复问卷,共获得338所幼儿园的调查问卷,覆盖了18个省(含直辖市和自治区),涉及山东、江苏、浙江、上海、海南、广东、河南、四川、重庆、云南、新疆、甘肃等地。

本研究样本中,公办园占85.5%,共计289所;私立园占14.2%,共计48所。从融合教育的实施形式看,占样本总量21.6%(共计73所)的幼儿园为特殊幼儿专设了一个特殊班,18.9%(共计64所)的园所设立了两个及以上特殊班,59.5%(共计201所)的幼儿园无特殊班,特殊幼儿均随班就读于融合班级中。幼儿园中的融合班级数量不等,最常见的情况是全园仅有一个融合班级(占样本总数45.9%,共计155所)。

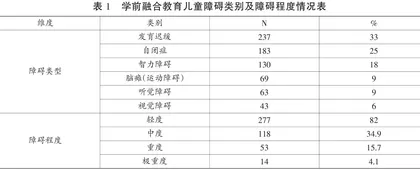

参与本研究的融合幼儿园中,招收的特殊幼儿类型主要包括发育迟缓、自闭症、脑瘫、视觉障碍、听觉障碍及智力障碍6种类型。其中发育迟缓的幼儿占33%,占比最高;其次是自闭症幼儿,占25%,脑瘫、听觉障碍和视觉障碍幼儿的占比分布相似。从障碍严重程度看,大部分属于轻度障碍(81.9%),其次是中度障碍(34.9%),也有占总样本量约4.1%的园所招收了极重度障碍的幼儿。(见表1)

本研究使用自编访谈提纲对来自全国不同地区的学前教育与特殊教育专家、特殊教育指导中心工作人员、融合幼儿园园长及教师等进行了深入访谈,共有13名受访者参加了访谈,内容包括所在地区的学前融合教育发展情况、实施模式、特殊幼儿在园情况、人员专业化程度、环境及外部支持情况等。访谈所得信息依据问卷结构进行归类,在后续分析问卷结果时参考访谈内容进行补充说明。

(三)数据处理

本研究通过社会科学统计软件包SPSS 23.0进行数据处理,主要运用了描述性统计检验进行数据分析。

三、研究结果与分析

(一)融合教育理念

学前融合教育是一种受价值观导向高度驱动的教育实践活动。经统计分析发现,占样本总数53.5%的幼儿园(共计181所)将“学前融合教育”纳入办园理念;20.4%的园所(共计69所)将该理念作为主要办园理念及特色;33.1%的园所(共计112所)将该理念作为办园理念及特色的一部分;其余35.2%的幼儿园(共计119所)表示知晓“学前融合教育”的内涵,但不将其设为本园办学理念及特色。需注意的是,虽然本研究中调查的幼儿园均招收了特殊幼儿,事实上进行学前融合教育实践,但是仍有11.2%的幼儿园(共计38所)表示不知晓“学前融合教育”理念。

对各园所依据学前融合教育理念调整幼儿园常规工作模式的情况进行分析,仅有20.1%(共计68所)的幼儿园贯彻学前融合教育理念,对幼儿园常规工作模式做出全新调整。此外,做出“部分调整”的幼儿园占比最高(28.1%,共95所)。做出“微小调整”的园所数量次之,占总样本数的26.6%(共90所)。占总样本数16.0%的园所(共计54所)表示“没有明确的融合教育理念”。占总样本数9.2%的园所(共计31所)“未对工作模式做出任何调整”。

在园所的学前融合教育声誉度方面,有14.8%的园所(共计50所)认为本园的“学前融合教育”工作受到广泛关注并且很有知名度;有34.3%的园所(共计116所)认为本园的学前融合教育工作受到一些关注,但不是很有名;28.7%的园所(共计97所)认为本园的学前融合教育工作受到积极关注,有一定知名度;而22.2%的园所(共计75所)认为本园的学前融合教育工作未受到关注。

为进一步了解“学前融合教育”是否成为办园理念,以及各幼儿园的办学理念、目标和任务,本研究设置了开放式问答。其中有113所幼儿园明确将“融合”一词写入办学理念,“融合”字样共出现258次。在访谈中发现虽然有的幼儿园没有将学前融合教育设为办园理念,甚至不清楚该理念,但愿意了解并接纳特殊幼儿。此外,“幼儿”“教育”“快乐”“健康成长”等词语出现频率均超过百次,说明关爱每个幼儿的身心健康成长和全面发展几乎是大多数幼儿园的办园目标和任务,是幼儿园教师的普遍信念。

(二)保教人员专业化程度

教师是实施融合教育的主体,考虑到多数幼儿园采用两教一保或三教轮保的师资配比,本研究在问卷中采用多选题的方式对特殊幼儿的主要保教人员的专业背景进行调查和分析,按照占比从高到低排序,依次是学前教育专业、特殊教育专业、心理学专业、教育康复学专业、康复治疗学专业以及心理健康教育、社会学、音乐学等其他专业。(具体情况见图1)数据结果突出地反映了学前教育相关专业背景教师在学前融合教育中的主体地位。

仅有少量的园所反映保教人员接受了充分的培训,并且培训对工作实践产生了影响。不足半数的园所反映,保教人员在工作期间接受过学前融合教育相关课程培训,并在培训后改变了对特殊幼儿的教育方式,但仍需要更多的培训。此外,8.20%的园所认为,保教人员虽然接受过相关培训,但培训并没有对其对特殊幼儿的教育方式产生影响。18.30%的园所反映,保教人员接受过有关培训,但培训内容与特殊幼儿的教育策略无关,这体现出培训实践指导作用不强。占总样本总量20.40%的园所反馈,保教人员没有接受过与学前融合教育相关的培训。(见图2)

(三)特殊教育相关服务情况