我国学前融合教育师资队伍建设的实践样态与改善路径

作者: 魏勇刚 杨明月 雷雅娴 周巧 马一杰 李青龙

[摘 要] 学前融合教育事业的发展需要幼儿园教师具有高水平的融合教育素养。本研究对全国1 483名幼儿园教师的问卷调查显示,当前幼儿园教师接受学前融合教育职前培养和职后培训的情况都不是很理想。其中,职前培养呈现出“偏重理论知识学习、实践经验积累不足”的总体特征。职后培训方面,虽然接受培训的幼儿园教师人数在2017年后开始快速上升,但是培训内容、类型、方式、时间安排等都亟待完善。我国应优化学前融合教育政策体系,促进教师队伍体量提升,夯实师资培养的实践导向与跨专业协同合作,完善职后培训体系,构建职前职后一体化发展模式。

[关键词] 融合教育;学前教育;幼儿园教师;职前培养;职后培训

一、问题提出

融合教育被多国纳入教育发展的战略目标,并成为相关教育政策制定的重要理论依据。[1]学前融合教育涵盖一系列的价值观、政策和实务做法,以支持每位婴幼儿及家庭皆有权利以家庭、社区和社会成员的身份参与各式活动和情景。[2]我国高度重视学前融合教育事业的发展,2017年颁布的《残疾人教育条例》指出,残疾儿童依法平等享有受教育的权利,学前教育机构应依法接收并实施教育。发展学前融合教育成为我国明确教育社会公益服务属性、实现国家教育发展目标和满足人民群众教育需求的内在要求。

学前融合教育不再是一个抽象名词或概念,越来越多幼儿园开始主动或被动地将此概念转化为实践。虽然融合教育在国内逐渐普及化,且有特殊教育及学术机构累积了相当丰富的成果与经验,但幼儿园在学前融合教育的理论与实务方面仍有诸多困惑与困难尚待解决。幼儿园教师与行政人员对融合教育的认识、师资的培育、有效教学方法与教材教具的使用、个别化教育计划的制定与落实等问题是实施学前融合教育面临的巨大挑战。有研究指出,我国幼儿园在融合教育实施中缺乏物质环境创设和精神环境营造,[3]社会各方协调沟通工作开展不畅以及社会支持不足,[4]幼儿园教师队伍的学前融合教育素养整体水平不高。[5]实证研究表明,教师专业质量对儿童未来发展成就起关键性作用。[6]诸多与融合教育教师相关的研究表明,如果普通教师不具备教育特殊需要儿童的意愿以及教育特殊需要儿童的专业技能和足够的支持,特殊需要儿童即使被安置在普通教室也会处于被隔离状态,[7]这直接影响着融合教育的实践质量。因此,为落实并促进我国学前融合教育事业发展,我们亟须打造一批具有融合教育素养的高质量幼儿园教师队伍。

幼儿园教师作为教育活动的组织实施者,幼儿发展的支持促进者,其融合教育素养与专业水平的高低决定着学前融合教育的实施成效。教育部等九部门于2021年发布的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》在“提高幼儿园师资培养培训质量”方面,明确指出“在高等学校学前教育专业增加特殊教育专业课程,提高师范生的融合教育能力”。目前,国内外关于学前融合教育师资队伍建设的研究主要围绕“态度素养、师资培养、职后培训”等主题展开。[8][9][10]在师资队伍的态度素质结构方面,现阶段我国幼儿园教师的融合教育素质水平整体欠佳,虽在对融合教育和特殊幼儿的接纳度上具有较为积极的情感倾向,但在融合教育理念知识、教学能力与实施水平等方面存在一定不足。[11][12][13]在职前师资培养方面,目前我国各类高等师范院校学前教育专业对学前融合教育教师的培养存在课程设置实践导向不足、培养课程尚未形成体系、缺乏统一的学前融合教育教师专业标准、普特教育的融合程度不够等问题。[14][15]在职后培训方面,参与融合教育在职培训对教师融合教育素质水平的提高存在积极影响,[16]我国学前融合教育教师的职后培训需求较大,[17][18]但培训中存在培训模式单一、培训内容偏理论导向、教师参与积极性不高、短期培训效果不佳等问题。[19][20]已有研究多从单一视角来调查我国学前融合教育师资队伍的发展现状,鲜有研究将职前培养与职后培训两个阶段联系进行一体化探索以及缺乏对我国学前融合教育师资队伍建设的整体把握。

基于上述分析,本研究在全国范围内调查了幼儿园教师职前培养和职后培训的基本情况,然后根据调查对象实际参与培养和培训的情况,分四种类型进一步探究培养和培训的有效性以及两个阶段间的联系,试图为实现学前融合教育教师队伍的高质量发展提供事实依据和着力方向。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究借助问卷星软件发放电子问卷,在全国范围内随机选取幼儿园教师为调查对象,共收回1 880份答卷。根据问卷作答时间是否合理(问卷作答时间>240秒)和样本是否包含异常值(各维度及总分标准分数的绝对值大于3)两个标准对问卷进行了筛选,得到有效问卷1 483份。样本覆盖我国东部、中部和西部区域,其中东部753份(50.78%),中部209份(14.09%),西部521份(35.13%)。

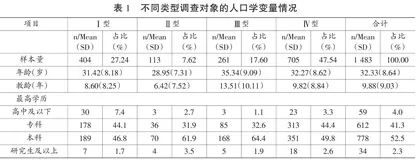

按照职前阶段是否接受过学前融合教育培养和职后是否接受过学前融合教育培训两个标准,将样本划分为四种类型:I型为既接受过职前培养又接受过职后培训(n=404,27.24%),Ⅱ型为接受过职前培养但未接受过职后培训(n=113,7.62%),Ⅲ型为未接受过职前培养但接受过职后培训(n=261,17.60%),Ⅳ型为未接受过职前培养也未接受过职后培训(n=705,47.54%)。各类型教师及基本信息如表1所示。

(二)研究工具

本研究依据教育部发布的学前教育专业认证标准(2017年版)、柯氏四层次评估模型、《随班就读教师专业素养问卷》,[21]编制了兼顾职前培养和职后培训情况的《学前融合教育教师队伍建设状况调查问卷》。该问卷第一部分调查幼儿园教师基本信息(年龄、教龄、学历、专业背景、职称、编制情况)、园所信息(园所区域、园所性质、是否为学前融合教育试点幼儿园)、特殊需要儿童类型,共10题。第二部分是问卷主体部分,包括职前培养和职后培训两个分问卷,共54题。

1. 学前融合教育教师职前培养状况调查分问卷

该问卷旨在调查了解幼儿园教师在学前教育专业职前培养时,培养方在学前融合教育方面的支持情况,包括五个维度(课程设置、师资队伍、合作与实践、支持条件、培养价值),共10题。该问卷仅适用于在职前阶段接受过学前融合教育培养的调查对象作答,若未接受过,则直接跳过该部分的填写。

2. 学前融合教育教师职后培训状况调查分问卷

(1)学前融合教育培训情况。该部分主要调查职后幼儿园教师参加学前融合教育相关培训的基本情况(是否接受过学前融合教育培训、培训动机、培训层次、培训次数、培训时长、培训形式、培训来源、培训类型、培训方式、培训内容),共12题。

(2)学前融合教育培训效果。该部分依据柯氏四层次培训评估模型,从反应层、学习层、行为层以及结果层四个维度设问,共24题,采取李克特五点计分法。反应层是评估幼儿园教师对学前融合教育培训的满意度,共4题;学习层是评估幼儿园教师在培训中对学前融合教育知识和技能的学习情况,共7题;行为层是评估幼儿园教师培训后在工作岗位中的实际运用程度,共9题;结果层是评估幼儿园教师培训后为所在幼儿园创造的利益,共4题。经检验,该部分具有良好的测量学指标。各个题项CR值均达到显著水平(P<0.001),且各题项和该部分总分的相关度均大于0.4,四个维度的累积方差贡献率为83.459%,该部分总体Cronbach’s alpha为0.978,各维度的Cronbach’s alpha介于0.928至0.969之间,各维度间的相关系数介于0.572至0.844之间,各维度与总分的相关系数介于0.723至0.959之间,χ2/df为5.245,RMSEA为0.08,CFI为0.946,IFI为0.946,NFI为0.934。

(3)学前融合教育培训期望。该部分的调查对象是未接受过学前融合教育培训的幼儿园教师,题项内容包括培训形式、培训来源、培训师资、培训类型、培训方式、培训内容,共8题。

(三)数据处理

本研究采用项目分析、相关分析、探索性因素分析和验证性因素分析检验了研究工具的信效度,采用描述性统计、平均值差异检验对问卷数据进行处理。其中,排序题采用问卷星中“(频数×权值)/本题填写人数”的记分规则,得分越高表示综合排序越靠前。

三、研究结果与分析

(一)学前融合教育教师的职前培养状况

研究发现,学前融合教育职前培养存在着偏重知识理论学习、实践经验积累不足的总体特征。(见表2所示)具体而言,在课程开设方面,学前融合教育职前培养开课比例最高的是有关基础理论、观念以及特殊儿童心理学等理论课程,而特殊儿童行为矫正、康复训练等需要实操学习和经验积累的课程,开课比例较低。在授课师资方面,师资结构单一。其中,以学前教育专业的教师为主,特殊教育背景的专任教师为辅,而一线从事特殊教育工作的实践从业人员极少参与到学前融合教育教师的职前培养之中。在教学实践方面,实践基地以开展融合教育的普通幼儿园为主,形式以见习观摩为主,这些为学前师范生提供的融合教育经验相对有限。上述情况也在本研究的学习支持调查结果中得以印证。被调查对象对教师的专业性认可度高,但认为职前培养中配套的教育资源和学习平台较为匮乏。

(二)学前融合教育教师的职后培训状况及未来培训期望

在职后培训方面(见表3所示),幼儿园教师参与学前融合教育职后培训的主要动机是为了解决保教实践中关于融合教育的问题,属于幼儿园保教工作需要。幼儿园教师参加学前融合教育培训的数量从2017年后开始快速上升,2020年以后参培人数占比达到了半数以上。幼儿园教师参与学前融合教育培训的方式主要为未离开工作岗位的工作之余接受培训。职后培训组织者以各类教育机构和相关行政部门为主。从培训类型来看,学前融合教育职后培训以专业主题类培训和普及推广类培训为主。培训方式以案例式培训和讲座式培训为主。培训内容方面,与职前培养状况类似,也存在偏重知识理论学习的情况。其中以讲授学前融合教育的基本理论、观念以及特殊需要儿童的心理与教育的培训占比最高,而特殊需要儿童的康复与训练、特殊需要儿童的行为矫正等以实操学习和经验积累为重的讲授内容依然占比最低。

在未来培训期望上(见表4所示),大多数教师更希望参与完全离开工作岗位的集中培训,且更希望参加相关行政部门组织的线上线下混合培训。就培训专家而言,多数教师更希望由幼儿园中有融合教育教学经验的教师来担任,并期望采取案例式、参与式、探究式等培训方式。在培训的主题和内容方面,更期望专业主题性培训,包括学前融合教育的基本理论及观念、特殊需要儿童的心理与教育、特殊需要儿童的教育诊断与评估等重要内容。

(三)四种类型教师的学前融合教育状况比较

本研究调查了Ⅰ、Ⅲ型教师的反应层、学习层、行为层和结果层的状况,同时也让Ⅱ、Ⅳ型教师填写了学习层、行为层和结果层的相同题项。因此,除了在反应层方面无法比较这四种类型教师的学前融合教育状况外,在其余三个层面及其总体成效方面均可进行对比分析。(详细情况如表5所示)独立样本t检验表明,Ⅰ型教师的反应层得分(Mean=4.53±0.61)虽然略高于Ⅲ型教师的反应层得分(Mean=4.46±0.59),但不具有统计学意义的显著性(df=663,t=1.538)。采用单因素方差分析对学习层得分、行为层得分、结果层得分以及总体效果得分关于被调查对象类型是否存在组间差异进行验证。结果表明,学习层得分关于教师类型存在显著的组间差异(df=3,F=281.201,P<0.001),且LSD事后检验显示各类型教师学习层得分两两间的差异均达到显著水平,各类型教师学习层得分的大小关系是Ⅰ型教师>Ⅱ型教师>Ⅲ型教师>Ⅳ型教师。另外行为层得分(df=3,F=204.002,P<0.001)、结果层得分(df=3,F=228.128,P<0.001)以及总体效果得分(df=3,F=309.367,P<0.001)关于各类型教师也存在显著的组间差异,LSD事后检验结果均与学习层得分的差异情况相同。