我国儿童文化研究的三十年:回溯、反思与展望

作者: 边霞 张克明

[摘 要] 我国儿童文化研究始于20世纪80年代末,至今已三十余年,历经初萌与沉寂期、重启与奠基期、发展与繁荣期、蓄力与育新期四个阶段,已形成儿童文化基本理论研究、基于儿童文化的教育探索与实践、儿童文化“事实”及其生态研究、儿童文化元研究等主题,研究热点与演进轨迹逐渐显现,对儿童文化的认识不断深入,但同时也存在研究范围宽泛,研究视角局限,关注对象单一,偏重思辨研究等问题。未来需要对儿童文化研究正本清源,明确研究定位,推动建立儿童文化研究自有的话语体系、理论体系和研究范式,使之成为一个特定的研究领域;借鉴儿童人类学、新童年社会学等多学科理论资源,吸纳多元研究主体,加强跨界对话与合作;关注儿童文化的多样性,拓展研究对象与内容,回归儿童文化的“复数”样貌;创新研究方法,走进儿童文化的“田野”,展示儿童文化生成的过程性与动态性,增强儿童文化研究的科学性与系统性。

[关键词] 儿童文化;文化研究;儿童研究

儿童研究是教育研究中的基础性、前提性研究,所有关注人的教育及其研究,都需要回到“儿童”这一原点上。[1]而儿童文化研究是儿童研究的重要组成部分。儿童文化是儿童内外两面生活①的体现,是儿童群体的特殊语码,是了解和认识儿童的重要窗口,作为儿童成长的摇篮,滋养着儿童的身心。了解和理解儿童文化是进行儿童教育的重要基础,当下教育领域中的种种异化问题,如对儿童身心的压制等,恰恰是忽视了基于儿童文化的教育世界的建构。关注和研究儿童文化,就是研究儿童,发现儿童世界,增进对儿童的理解。在此基础上,教育才能有的放矢,促进儿童的全面发展,进而推进儿童教育的高质量发展,助力构建儿童美好生活。

国内的儿童文化研究始于20世纪80年代,至今已三十余年,取得了不少成果。无论是从深化学术研究还是推动儿童教育高质量发展的角度,适时对该研究议题进行整体性的回顾与反思,都有着重要的意义。目前,国内部分学者已从不同角度对该领域进行了回顾与展望,②为后续研究的推进奠定了基础。然而,已有研究只是对儿童文化研究成果的静态呈现,没有对儿童文化研究的发展进行纵向梳理,也鲜有对国内儿童文化研究兴起的追溯,未能展现儿童文化研究的全貌。随着社会时代的发展,儿童文化领域涌现出一些新现象和新问题,学界也出现了一些新理论和新思考。因此,有必要对30年来儿童文化研究的相关文献进行整体梳理和分析,以追溯国内儿童文化研究的起源,呈现发展历程,描绘国内儿童文化研究的基本图景,总结儿童文化研究的成就与不足,并由此找到新的突破和方向。

对此,本文基于1989—2021年间儿童文化研究的相关文献,③通过深入文本阅读与运用量化统计等方法,对儿童文化研究进行全景式展现。全面回顾和总结这三十多年的研究历程既是一种学术自觉的反思,也可为当下和未来的研究提供必要参考和改进方略。从更深广的意义上看,在国内外儿童文化研究没有形成直接对话的现实情形下,[2]总结中国本土的儿童文化研究成果,也有助于寻求国际对话,推动中国学者走向国际学术舞台,发出中国之声,为国际儿童文化研究贡献中国智慧。

一、我国儿童文化研究的兴起

国内的儿童文化研究兴起于20世纪80年代末,它的产生是国内外各种复杂因素贯综合影响的结果。

(一)思想前提:现代儿童观的确立

现代儿童观的确立是产生儿童文化研究的重要思想前提。所谓现代儿童观是指尊重儿童的主体性,承认儿童期的独特价值。正如卢梭所言:“在人生的秩序中,童年有它独特的地位。大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。”儿童就是儿童,既不是“小大人”,也不是在为成人期做准备。儿童期的独特价值被“看见”,这是西方历史上“儿童的发现”,也是现代儿童观的肇始。在中国,“儿童的发现”始于新文化运动。鲁迅呼吁“救救孩子”,周作人倡导儿童本位,提出“嘉孺子”的主张,冲击了中国传统的儿童观。其后,“儿童中心论者”杜威访华,又进一步推动了中国儿童观的现代化。这种强调儿童的独特性,关注儿童自身价值的“儿童本位”的现代儿童观,为后续儿童研究的出现提供了思想基础和认识论上的启示。“就儿童文化而言,如果没有这种儿童观作为思想基础的话,儿童是否具有文化,或许都可疑”,[3]更勿言儿童文化之研究了。

(二)政策催化:儿童权利的确立

随着人类解放运动和赋权运动的发展,人权、女权都得到了保障,儿童的主体权利也被提上日程,日益受到人们的重视。1989年联合国颁布《儿童权利公约》,确立了儿童权利的法律地位。1991年中国正式加入此公约。公约生效后,世界儿童问题首脑会议通过了《儿童生存、保护和发展世界宣言》和《执行九十年代儿童生存、保护和发展世界宣言行动计划》,呼吁国际社会关注儿童的生存处境。对此,我国政府于1992年下发《九十年代中国儿童发展规划纲要》,倡导树立“爱护儿童,教育儿童”的公民意识。一系列政策的酝酿、论证及颁布实施,增强了国人的儿童保护意识和儿童权利观念,亦促成了人们对儿童文化权利的重视。儿童像成人一样,能创造并拥有自己的文化,是具有文化权利的个体。儿童的文化权利,是儿童重要的权利之一,也应得到认可和尊重。

(三)社会关注:儿童可见性的增强

随着改革开放的不断深入,市场经济体制的建立,城市化、现代化的推进,社会日益昌明民主,家庭结构逐渐改变。尤其是中国计划生育的基本国策实施后,独生子女在家庭中愈发凸显和重要。家长对儿童的情感、经济投入持续增加,对儿童的关注度也大大提高。加之儿童消费市场的兴起,有关儿童的服装、食品、玩具、图书、游戏等充斥在大众媒体中。核心家庭的出现,市场的驱动,媒体的展示之下,儿童被推向大众视野,在社会中的可见性增强。

(四)研究契机:文化研究热的波及

20世纪80年代末的文化研究热是儿童文化研究兴起的重要契机。文化研究作为一个专门的学术研究领域滥觞于20世纪50年代末至60年代初的英国,进而影响到欧洲。20世纪80年代文化研究的风潮越过大西洋到达北美,继而波及亚洲各国。[4]受其影响,国内也掀起了一场文化研究热潮,[5]这成为儿童文化研究兴起的重要“引信”。在这个言必称“文化”的时期,儿童文化开始进入国内研究者的视野,并逐渐成为研究的热点问题之一。

当然,儿童文化进入国内学者的视线,并非仅仅是“蹭热度”的结果。其关键在于,文化的意涵发生了转变,从过去的优越性、高姿态,变得更加包容、平等和开放。发端于英国的文化研究打破了过去传统精英主义倾向的文化定义,摆脱了古典文化概念的束缚。文化不再为某个群体专属、专有,而被扩展为人们整体的生活方式,被赋予普通平凡的特征。[6]如拉尔夫·林顿所言:“文化不单单是指那些被社会认为比较高级或更有价值的生活方式……不存在没有文化的社会或个人。”[7]正是由于文化被扩大为一个具有包容性、平等性、开放性的概念,才使得更多群体被视为“有文化的人”。那些原本为主流社会所忽视的弱势群体和阶层,包括工人阶级、流浪者、妇女和儿童等,开始进入文化研究的范围,其文化价值得以受到关注和彰显。至此,处于社会结构边缘的儿童群体,其文化才有可能被发现,进而被纳入研究者的视野中。

总之,儿童观的现代转型,儿童主体权利的确立,儿童可见性的增强,文化概念的拓展,加之研究者的理论自觉,促成了儿童文化研究的兴起,并逐渐成为一个独立的研究领域。

二、我国儿童文化研究的总体历程

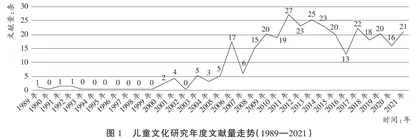

依据文献数量,我们绘制了儿童文化研究年度文献量趋势图(见图1)。

由图1可知,文献数量表现为先零星闪现,再小幅增长,后快速攀升随后波动下降,并保持相对稳定的趋势。根据文献数量趋势图、后文的研究主题演变图谱并结合文献阅读情况,我们将过去三十多年的儿童文化研究大体划分为四个阶段:1989—1999年为儿童文化研究的初萌与沉寂期;2000—2005年为重启与奠基期;2006—2017年为发展与繁荣期;2018年至今为蓄力与育新期。

(一)初萌与沉寂期:儿童文化研究萌而未发(1989—1999)

根据文献检索和追溯情况,国内的儿童文化研究初萌于1989年,以章志伟发表在《教育研究》上的《儿童文化与儿童组织》为开端。其后,有邹义华等在《早期教育》发表《儿童文化与儿童的社会化》,张东娇在《教育科学》发表《儿童文化与预期社会化》。此后直到20世纪90年代结束,只有上述3篇文献,属于较早关注儿童文化的研究。学者们以儿童社会化为核心,探讨了儿童文化的概念、构成与分类、属性与特征、价值与功用等基本的理论议题。自此,儿童这一社会群体的文化开始进入成人的视野,成为研究者专门探讨的对象。

此时的研究者对儿童文化的认识具有明显的社会化色彩。他们认为儿童文化是连接社会文化和儿童自我发展的桥梁,[8]重视儿童文化的工具价值。他们侧重成人为儿童所创造的文化,忽视或轻视儿童自身所创造的文化,并认为儿童文化的发展需要成人文化的引导、规范、建设,甚至对之进行“文化理疗”。[9]

尽管如此,但他们能够关注到儿童这一群体的文化,提出儿童是自己文化的主体,享有并创造着自己的文化,对后续研究具有重要的启示作用。然而,这一萌芽在20世纪90年代并没有继续生发,未在学界引起太多反响。1992年以后至2000年之前,再无相关文献出现。儿童文化研究“刚开头却又煞了尾”,进入了沉寂期。直到21世纪,儿童文化研究才重获新生,渐成蔚然之势。

(二)重启与奠基期:儿童文化研究的再出发(2000—2005)

在沉寂若干年后,儿童文化在21世纪初期又重新获得学者们的关注。儿童文化的基本理论建构依然是这一时期的关注重点。

陆续有学者对儿童文化的概念内涵、基本特征、儿童文化与成人文化的关系及儿童文化危机等基本范畴和核心命题进行了深入探讨。代表性的文献有边霞的《儿童的艺术与艺术教育》(2000)、《论儿童文化的基本特征》(2000)、《儿童文化与成人文化》(2001)及刘晓东的《论儿童文化——兼论儿童文化与成人文化的互补互哺关系》(2005),等等。他们对儿童文化的具体定义,成为儿童文化研究界常被引述的经典概念;对儿童文化特征与价值的描述跳出了社会化的话语框架,透露出对儿童文化的欣赏与褒扬;对儿童文化与成人文化互补与互哺关系的辩证分析,成为洞见与解决儿童文化现实问题的视角和路径。此时期的儿童文化基本理论研究,构建了不同以往的儿童文化理论话语,为后续的理论研究和实践探索搭建了基本的研究框架,发挥着重要的奠基作用。在此基础上,有研究者发出“走向儿童文化”“理解儿童文化”的呼声。儿童文化的理论研究也开始吸引实践工作者关注校园儿童文化或学生文化,更多人开始“走向”并尝试“理解”儿童文化。

与前一阶段相比,此时期儿童文化研究者的立场发生了变化。首先对儿童文化的界定带有明显的儿童本位色彩,将“儿童文化”还给了儿童群体本身。儿童成为儿童文化的真正主体。在儿童文化的价值方面,强调儿童文化的本体价值,认为儿童文化是“儿童成长的摇篮”,是儿童生命的滋养。对儿童文化特征的描述,体现了研究者对儿童文化持积极而褒扬的态度。

(三)发展与繁荣期:儿童文化研究的多元图景(2006—2017)

在前期儿童文化研究理论铺垫的基础上,这一时期的儿童文化研究进入了相对繁荣发展的阶段,文献数量大大增长,研究类型多元并存,形成了儿童文化基本理论研究,基于儿童文化的教育探索与实践研究、儿童文化“事实”及其生态研究以及儿童文化“元研究”等四大基本研究领域。

从文献数量上看,自2006年起,无论是出版的著作数量、期刊论文数量,还是硕博学位论文数量,都有了长足的增长。比如,在论著图书方面,据不完全统计,2006—2017年间共有20本与儿童文化有关或相关主题的著作或论文集出版。其中代表性的成果有刘晓东的《儿童文化与儿童教育》(2006)、边霞的《儿童的艺术与艺术教育》(2006)、丁海东的《儿童精神:一种人文的表达》(2009)、钱雨的《儿童文化论》(2011)、黄进的《儿童游戏文化引论》(2012)、郑素华的《儿童文化引论》(2015)等,分别基于不同视角,从不同层面呈现了儿童文化的不同面貌,推进了儿童文化研究的多元化。值得注意的是,这一时期浙江师大儿童文化研究院对儿童文化研究投入了大量的人力和物力。儿童文化研究院院长方卫平教授创办了大型学术年刊《中国儿童文化》,主编了《儿童文化论丛》《儿童文化研究文库》,并组织相关学者在2007—2014年间每年发布《中国儿童文化研究年度报告》,为中国的儿童文化研究留下了“思想印痕”,成为儿童文化研究的重镇。儿童文化研究成为一时之“风尚”,2008年同时出现了两篇专门研究儿童文化的博士论文——钱雨的《儿童文化研究》和毛曙阳的《儿童游戏与儿童文化》,分别从课程和游戏的角度对儿童文化进行了研究。期刊论文方面,每隔两年左右,就会出现发文量的小高峰。