父母含糖饮料知识知晓与幼儿含糖饮料消费的关系:父母含糖饮料消费的调节作用

作者: 吕晓 胡春梅

[摘 要] 父母作为幼儿的主要照护人,其膳食营养知识、饮食行为对幼儿饮料饮用习惯的养成有着重要影响。本研究以4 450名3~6岁幼儿为研究对象,探索父母含糖饮料知识知晓、含糖饮料消费与幼儿含糖饮料消费之间的关系。结果发现,幼儿在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料、碳酸饮料、茶饮料、能量饮料这五种常见含糖饮料上的饮用率分别为53.8%、52.2%、30.9%、27.5%、2.3%,相比以往研究结果呈现出上升趋势;父母含糖饮料知识知晓显著负向预测幼儿含糖饮料消费,父母含糖饮料消费显著正向预测幼儿含糖饮料消费;父母含糖饮料消费会抑制父母含糖饮料知识知晓对幼儿含糖饮料消费的积极作用。政府、社会、幼儿园、家庭应协同采取措施,加强含糖饮料教育宣传,提高父母含糖饮料知识知晓水平,并为幼儿树立不喝含糖饮料的榜样,督促幼儿养成不喝含糖饮料的好习惯。

[关键词] 含糖饮料;食物知识;食品消费;饮食习惯

一、问题提出

含糖饮料(Sugar Sweetened Beverages,简称SSBs)是指在饮料中人工添加糖,且含糖量>5%的饮品,[1]主要包括碳酸饮料、果蔬汁饮料、茶饮料、植物蛋白饮料、能量饮料等。这些饮品大多含糖量在8%~11%之间,[2]是个体摄入添加糖的主要来源之一;其所含添加糖在个体饥饿、运动后少量摄入可以补充身体能量,但过多摄入则会影响营养吸收,给身体带来不良影响。

目前,含糖饮料对儿童青少年身心健康的影响已经引起国内外研究者的重视,已有研究主要表现出以下特点。第一,主要对消费频率及消费量开展调查,且大多是通过对“近一个月内”或“一周内”含糖饮料消费频率的调查来了解含糖饮料消费,消费频率越高,表明含糖饮料消费水平越高。国内研究发现,[3]中小学生在一个月内含糖饮料摄入频率越高,发生中心性肥胖的风险越高,[4]一周内含糖饮料频率高摄入组((3次/周)比低摄入组((1次/周)者血压的收缩压和舒张压更高;[5]幼儿一个月内含糖饮料摄入频率与出现情绪行为问题的风险呈正相关;[6]高中生一个月内含糖饮料饮用频率与出现吸烟、饮酒等危险行为的比率呈正相关。国外研究发现:[7]美国大学生一个月内含糖饮料消费频率与发生不良行为呈正相关;[8][9]澳大利亚、巴西、加拿大、意大利等国9~15岁儿童一周内含糖饮料摄入频率越高,BMI值及肥胖发生风险随之增加。第二,围绕含糖饮料消费对身心健康的危害开展大量调查,发现含糖饮料消费频率高会对儿童、青少年身心健康造成诸多危害,[10][11]增加出现不良情绪症状、多动障碍、品行问题的风险,[12][13]与超重和肥胖显著正相关,[14][15]易引发儿童龋齿、牙酸蚀、非特异性腹泻等疾病。总的来说,已有研究大多集中于6岁以上的儿童或青少年,对3~6岁幼儿有调查,但相对较少。本研究将对3~6岁幼儿含糖饮料的消费频率进行调查,使大众了解幼儿含糖饮料的消费情况,为开展幼儿含糖饮料消费教育提供参考。

幼儿期是幼儿养成良好饮食习惯的关键期。[16]近年来,对儿童饮食行为的研究主要是在关注环境因素。[17]环境指“个体之外的一切”,主要包括微观和宏观两个层次。儿童饮食行为在很大程度上受其微观食物环境的影响,如家庭环境和邻里环境。而对幼儿来说,[18][19]家庭食物环境对其饮食行为影响尤其重要,如父母的饮食认知、饮食习惯、家庭食物的可获得性等。尽管父母是幼儿接触和摄入不健康饮食的首要因素,但对父母因素与幼儿含糖饮料摄入关系的研究相对较少。基于此,本研究将调查父母含糖饮料知识知晓、父母含糖饮料消费与幼儿含糖饮料消费间的关系。

父母的膳食营养知识和幼儿的饮食习惯有关。[20][21]父母膳食营养知识不足,会导致自身出现不良饮食行为,而幼儿会模仿父母行为,这会增加幼儿出现不良饮食行为的风险。[22]父母对食物营养知识知晓不清晰,会影响饮食规范的制订和执行,对幼儿饮食行为引导不当,导致幼儿出现不良饮食习惯,如家长未意识到进餐时间过长会影响孩子生长发育,其子女进餐时间也会偏长。[23][24]父母对食物营养知晓不清晰还会影响其食物购买行为,给家里购买不健康食物,增加幼儿接触不健康食物的获得性,从而增加幼儿不健康饮食的行为。[25]提高父母对不健康食品知识的认知,有助于父母引导儿童远离不健康食品,积极抑制幼儿的不健康饮食行为,促进儿童养成健康饮食习惯。据此,我们做出研究假设1:父母含糖饮料知识知晓能够显著负向预测幼儿含糖饮料消费。

父母的饮食行为会影响幼儿的饮食行为。[26][27]父母的不良饮食行为会给幼儿起“榜样示范”作用,使幼儿和父母共同存在“睡前进食、偏食挑食、吃饭时看电视、蔬菜摄入量不足、奶类摄入量未达标、喝含糖饮料”等不良饮食习惯。[28]如对荷兰儿童的调查发现,父母每周消费1升含糖饮料的家庭,其子女每周多消耗0.46升含糖饮料,父母消费频率高导致子女消费频率也高。据此,我们做出研究假设2:父母含糖饮料消费能显著正向预测幼儿含糖饮料消费。

父母膳食营养知识、饮食行为会通过“言传”和“身教”对幼儿饮食行为发展产生重要影响。一方面,父母膳食营养知识知晓情况会影响父母在幼儿饮食习惯养成过程中的言语指导(言传),如制订饮食行为规范、鼓励良好饮食习惯及限制不良饮食习惯等,通过言语说服等规范幼儿饮食行为;另一方面,父母的饮食消费行为会通过“身教”潜移默化地影响子女的饮食行为,幼儿会在生活中观察、模仿父母的行为。[29]班杜拉(Bandura)的社会学习理论指出,人的多数行为都是通过观察他人的行为和学习结果习得的。观察学习是指个体无须亲身实践,通过观察学习对象的行为、动作及相应结果来获取信息,形成社会行为的过程。从社会学习的视角来看,父母“身教”比“言传”对幼儿的影响更大,父母的“言传”是通过言语表达来影响幼儿,幼儿缺少对实际行为和行为结果的深刻认知,学习效果相对较弱。而“身教”通过直接行为示范产生影响,更加直观和具有冲击力。[30]对青少年上网行为影响因素的研究发现,父母的“身教”比“言传”对子女的上网行为有更大的约束力。[31]对8~12岁荷兰儿童调查发现,父母含糖饮料摄入在母亲受教育程度与子女含糖饮料消费之间起中介作用,母亲受教育程度会影响父母饮料消费,进而影响子女饮料消费;受教育程度高的母亲更多知晓含糖饮料的危害,进而在家庭中制订控制含糖饮料购买和饮用的规定,影响父母及子女的含糖饮料消费。在幼儿的饮食行为习惯养成过程中,父母的影响同样重要。可见,有必要调查我国父母含糖饮料知识知晓(言传)及消费(身教)对幼儿含糖饮料消费的影响机制。结合社会学习理论的观点及我国父母“言传、身教”对子女上网行为的影响,我们做出研究假设3:父母含糖饮料消费(身教)在其饮料知识知晓(言传)对幼儿含糖饮料消费的积极抑制中起调节作用。

综上,本研究以幼儿为调查对象,探讨幼儿含糖饮料消费与父母含糖饮料知识知晓、含糖饮料消费之间的关系,以及父母含糖饮料消费在父母含糖饮料知识知晓与幼儿含糖饮料消费间的调节作用。本研究具有两个价值:一方面,揭示父母含糖饮料知识知晓、自身饮料消费对幼儿含糖饮料消费的影响机制;另一方面,为减少幼儿含糖饮料消费,帮助幼儿养成健康饮食习惯提供参考。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便抽样方法,抽取重庆市10个区29所幼儿园4 450名3~6岁幼儿及他们的父母参与问卷调查,问卷均由幼儿父母填写。回收有效问卷4 072份,有效率为91.5%。幼儿样本4 072人,其中,3岁776人(19.1%),4岁1 481人(36.4%),5岁1 319人(32.4%),6岁496人(12.2%);男生2 125人(52.2%),女生1 947人(47.8%);生源地为农村1 011人(24.8%),城市3 061人(75.2%);家庭月收入低于5 000元701人(17.2%),5 000~10 000元1 701人(41.8%),高于10 000元1 670人(41.0%);平均年龄(4.34±0.92)。父/母亲样本各4 072人,共8 144人,以父亲或母亲一方的最高学历为“父母学历”统计标准,父母学历专科及以下2 077人(51.0%),本科及以上1 995人(49.0%)。本调查取得所有幼儿父母的知情同意,被试父母在调查前均签署调查知情同意书。

(二)研究工具

1. 幼儿/父母含糖饮料消费

参照已有的对青少年含糖饮料消费的研究编制含糖饮料饮用频率问卷,[32][33]共15个题目,对幼儿、父/母常饮用的五种含糖饮料饮用频率分别进行调查,题目为“最近一个月内,幼儿/父/母的碳酸饮料/果蔬汁饮料/茶饮料/植物蛋白饮料/能量饮料的饮用频率是多少?补充说明:(1)以上饮料均未包括在家自制的饮品,指在外购买的、未标注“0糖及低糖”的饮料;(2)“一次饮用量>250 mL”才能计为“饮用1次”。幼儿饮用频率由父母中幼儿主要照顾者回答,父母分别回答各自含糖饮料饮用频率。在问卷中对每种类型饮料进行定义及举例说明:[34]碳酸饮料是指含碳酸气体的饮料总称,如可乐、雪碧、芬达等;[35]果蔬汁饮料是指将2种及以上新鲜果蔬汁液或浓缩浆按照一定比例混合调制而成的饮料,如橙汁、苹果汁、葡萄汁等;[36]茶饮料是指在茶汤中加入各种物质调制而成的茶饮品,如乌龙茶、冰红茶、绿茶等;[37]植物蛋白饮料是指以蛋白质含量较高的植物原料经过加工调配后,再经高温高压杀菌或无菌的乳状饮料,如豆奶、椰汁、杏仁露等;[38]能量饮料是指包含咖啡因及糖、氨基酸、牛磺酸、中草药提取物及B类维生素等的饮料,如红牛、乐虎等。答案为“0次、1~2次、3~5次、6~9次、10~19次、20~39次、40次及以上”,分别计“0~6分”。首先,根据父母报告的幼儿在最近一个月内五种含糖饮料消费频率,将其消费情况分为三类:不饮用(0次)、低饮用(1~9次)、高饮用(10次及以上)。低饮用和高饮用合并代表“饮用率”。其次,将幼儿、父/母五种含糖饮料消费频率计分相加,总分代表幼儿、父/母含糖料消费情况。总分越高,表示饮用频率越高。在本调查中,幼儿、父母问卷内部一致性系数分别为0.759、0.803。

2. 父母含糖饮料知识知晓

参考已有对含糖饮料知识知晓及身心危害的研究,编制父母含糖饮料知识知晓问卷,[39][40]共12个题目,调查父母对12个知识的总体了解情况,由父母中幼儿主要照顾者回答。答案为“知道(计1分)”和“不知道(计0分)”。首先,计算每题知晓率,了解父母对具体知识的了解情况。其次,计算12个题目的总分,总分越高,代表父母对含糖饮料知识知晓水平越高。在本调查中,该问卷内部一致性系数为0.719。

(三)研究过程

研究者先与幼儿园园长联系,组织本园各班级主班老师参加在线调查知情宣讲会,说明调查内容、目的、实施流程、注意事项等,获得主班老师对调查的认同支持。然后请主班老师通过班级群、学校公众号等途径告知幼儿父母调查内容及目的、填写问卷注意事项、结果匿名性和保密性等,获得幼儿父母对调查的知情同意。研究者按照各园幼儿人数向园长邮寄问卷及知情同意书,由园长分发给主班老师;主班老师将问卷及知情同意书发给每位幼儿,由幼儿放学带回家请父母填写,第二天上学时收回。各幼儿园问卷回收后,由园长汇总、邮寄给调查人员。调查人员及时整理问卷,剔除有漏填、规律作答的无效问卷,对有效问卷进行数据录入及分析。

(四)数据处理

本研究采用SPSS 18.0录入数据和分析。用描述性统计分析幼儿含糖饮料饮用率、父母含糖饮料知识知晓情况;用独立样本T检验和方差分析了解不同人口学变量幼儿含糖饮料消费差异及父母含糖饮料知识知晓差异;用相关分析了解父母含糖饮料知识知晓与幼儿、父母含糖饮料消费间的关系;用回归分析了解父母含糖饮料知识知晓及含糖饮料消费对幼儿含糖饮料消费的预测作用;用Hayes开发的宏程序Process分析父母含糖饮料消费在其知识知晓和幼儿含糖饮料消费关系间的调节效应。

三、研究结果与分析

(一)幼儿含糖饮料消费情况及人口学变量上存在的差异

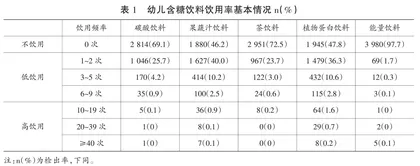

结果如表1所示,幼儿五种含糖饮料的饮用情况如下。未饮用碳酸饮料的有2 814人(69.1%),饮用的有1 258人(30.9%);其中,低饮用的有1 251人(30.7%),高饮用的有7人(0.2%)。未饮用果蔬汁饮料的有1 880人(46.2%),饮用的有2 192人(53.8%);其中,低饮用的有2 141人(52.6%),高饮用的有51人(1.3%)。未饮用茶饮料的有2 951人(72.5%),饮用的有1 121人(27.5%);其中,低饮用的有1 113人(27.3%),高饮用的有8人(0.2%)。未饮用植物蛋白饮料的有1 945人(47.8%),饮用的有2 127人(52.2%);其中,低饮用的有2 026人(49.8%),高饮用的有101人(2.4%)。未饮用能量饮料的有3 980人(97.7%),饮用的有92人(2.3%);其中,低饮用的有84人(2.1%),高饮用的有8人(0.2%)。可见,幼儿五种含糖饮料的饮用率由高到低依次为:果蔬汁饮料53.8%、植物蛋白饮料52.2%、碳酸饮料30.9%、茶饮料27.5%、能量饮料2.3%。五种含糖饮料的高饮用率(>10次)都低,仅为0.2%~2.4%。