基于育人价值的课后服务治理体系探索与实践

作者: 冯永

课后服务治理的校本探索

主持人:罗 峰

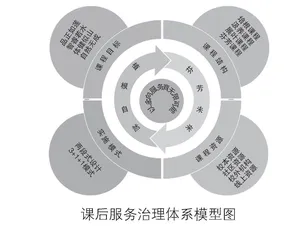

课后服务是学校为解决小学生在放学后无人看管问题而实行的一种保障性教育活动,是一种与义务教育紧密相关的教育延伸服务,既是社会服务问题,也是社会育人问题。深圳市莲南小学引入多元协同、保障赋能的学校治理思维,对课后服务作专项规划和系统谋划,通过构建完善的“自然+芬芳”课后服务课程体系和“四维协同”机制,实现课后服务的有效管理,落实立德树人根本任务。

一、价值定位与目标协同——顶层设计

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指出,学校要充分利用资源优势,开展各种课后育人活动,制订课后服务实施方案,增强课后服务的吸引力,提升课后服务质量,满足学生的多样化需求。“双减”政策倡导学校为学生提供高质量、多样化的课后服务,内蕴了党和政府完善公共教育体系、构建良好教育生态、“办好人民满意的教育”的价值导向。

在此价值导向下,作为深圳市减负提质示范学校和深圳市首批课后服务示范学校,莲南小学多年来积极探索课后延时服务模式。学校深入调研了学生、家长及社会对课后服务的实际需求,逐步梳理出课后服务“时间缺乏灵活性”“内容缺乏系统性”“主体缺乏协同性”等现实问题,以立德树人为治理遵循,提出“以多向服务育无限可能”的课后服务育人理念,促进学生的全面发展。学校以服务“双减”政策的相关要求为治理目标,积极探索治理机构功能联动,构建了协调整合校内外资源的治理机制,提出并实践了“四维协同”的资源联动服务机制,从时间、空间、师资、课程四个维度入手对课后服务工作要素进行整合,用弹性化的管理逻辑,打破传统资源配置壁垒,构建了特色鲜明的“根植自然,芬芳未来”课后服务课程体系,让学生在充分享受教育资源的同时,获得个性化的体验,在与自然的亲密接触中提升综合素质。

二、课程创生与资源融合——服务保障

(一)课程创生融合育人

课后服务承载着重要的育人价值,是一个健全的教育体系中必不可少的一环。但在不少学校的常规工作中,它仍被置于边缘地带,常被视为学校教育体系的附加。这种定位导致了其课程体系的分散和不完整,因而限制了其功用。因此,我们不能将课后服务视为学校教育的补充,而应将其视为与学校整体课程体系紧密相连、相互促进的有机部分。

为了实现这一目标,学校不仅从观念上重新认识课后服务的地位和价值,更在实践中将其融入学校课程体系。学校以课程的建设与实施为抓手,在“自然教育”办学哲学的指引下,紧密结合办学理念和育人目标,确立了“品正如莲、智睿若水、体健似山、自然天成”的课程目标。结合学生发展的不同层次需求,构建指向学生全面发展的课程群落,即“培根课程群”“汲养课程群”“展叶课程群”“芬芳课程群”,由此形成以四大特色课程群为支撑的“根植自然,芬芳未来”课程体系。

“培根课程”着眼于学生的基础性需求,确保学生在校完成所有作业,既减轻了家长的辅导压力,又为学生留出了更多自由支配的时间,实现了“双减”政策的目标。“汲养课程”针对学有余力的学生,提供了“中华诗教”“数学王国”“趣味英语”“一起玩科学”等特色课程,旨在培养学生的学科思维和能力。“展叶课程”聚焦学生的个性化发展,通过社会综合实践活动、家长进课堂等多元化课程,有效提升学生的核心素养。“芬芳课程”则强调实践性,将课后服务拓展至学校周边,开展项目式学习或主题教育,让学生在真实环境中沉浸式学习,学会实用技能,实现教育与生活的深度融合。这四类课程群相互补充,形成了完整的课后服务体系,实现“一生一课表,一人一路径”。

(二)资源整合赋能课程

课后延时服务的实施包含机制探索、资源保障、师资调度、社区联动等一系列措施,是一项综合性的社会事务。莲南小学主动调度校内外优质教育资源,建立了一个全面、立体且富有活力的教育体系。

教师是课后服务课程的中坚力量。学校积极动员校内教师参与课后服务课程的构建,通过“引进来”和“走出去”的专题培训策略,不断提升教师的课程开发能力,使其成为课后服务课程的主要建设者和开发者。

家长作为学校课后服务课程的重要“师资”,应发挥积极作用。学校开展“博士家长进课堂”系列课程,不仅为学生带来了前沿的科技知识和独特的职业视角,还通过家长自身的职业特长和兴趣爱好,为学生提供了实践学习的机会,进一步提高了学生的动手实践能力。

同时,学校积极挖掘社区资源,与植物园、中医院等单位共建学生课后服务实践基地,使学生在真实的环境中沉浸式学习,增强学习的实践性和趣味性。此外,学校聘请了社区内的专业人员作为课程顾问,如中国科学院仙湖植物园的66位博士科学家的加入,为学生带来了宝贵的经验和知识。

三、管理逻辑与实施模式——组织过程

(一)“四维协同”推动课后服务管理

基于“四维协同”育人机制,学校将课后服务建设成为一个更加灵活、多元、协同的教育阵地。从时间、空间、师资、课程四个维度入手对课后服务工作要素进行有效整合。

“弹性时间”充分考虑了家长、学生和教师的需求。学生弹性离校时间制度确保学生放学时间与家长下班时间无缝对接,学校设立了相应管理机制以满足个性化需求。同时,教师通过“积分银行”策略,灵活处理上班时间,提高参与课后服务的积极性。此外,为尊重学生成长规律和学习能力差异,学校还实施了学生弹性作业时间制度。

“弹性空间”的提出是为了进一步丰富课后服务的内容和形式,学校积极探索“弹性空间”的理念,将课后服务的课堂从传统的校园内拓展至学校周边,充分利用周边的课程资源,为学生打造一个更加广阔、多元的学习空间。

“弹性师资”是满足学生多样化需求的举措。学校积极探索“弹性师资”模式,形成了“1+3”课后服务师资模式,打造以校内教师为主,家长、社区志愿者、第三方优质教师共同参与的弹性师资队伍,以丰富服务内容,提升服务质量,并适当减轻学校教师的压力。

“弹性课程”是促进学生全面发展的载体之一。学校致力于以多渠道丰富延时课程资源,设计了兴趣课程、特长课程、通识课程等多样化的课程,以构建“弹性课程”体系,满足学生的不同兴趣和需求。学生还根据课程性质和内容,将课程划分为体育竞技类、艺术审美类、科技创新类、生活技能类、语言运用类等五类课程群。

(二)“特色模式”优化课后服务实施

为满足学生个性化发展的需求,学校积极探索并创新课后服务模式,率先推出了“两段式”与“3+1+1”相结合的课后服务模式,旨在通过科学的时间划分和丰富的课程设置,实现学生“减负”与“提质”的双赢。

“两段式”课后服务模式是莲南小学的一大特色。第一段是学生放学后的“自主作业”阶段。在这一阶段,教师不讲课,而是在桌间巡视,为学生提供必要的答疑解惑。这样的安排旨在培养学生的自主学习能力和独立思考能力。第二段是“自主活动”阶段,学校为此设计了“3+1+1”模式,其中,“3”代表周一至周三,学校提供“自主阅读”“中华诗教”“自然教育”三项服务。第一个“1”是指周四开展的“自主选修社团课程”。第二个“1”是指周五的“自主选修体育活动”。这一创新实践不仅减轻了学生的学业负担,也为学校的课后服务工作注入了活力,赢得了学生和家长的广泛好评。

四、结语

构建小学课后服务课程体系是一项系统性强且复杂的工作。学校通过“四维协同”机制的实施,在解决了课后延时服务工作的协同机制问题的同时,打通了课后服务与育人之间的路径,巧妙地将学校、家长与社区三者紧密联系在一起,形成了一种三位一体的协同育人生态,丰富了学生的学习和生活,促进了学生核心素养的提升,既响应了国家提出的解决家长急愁难盼问题的要求,又

实现了对学校创新治理模式的深入探索。