素养导向数据支持的规模化因材施教探索

作者: 张祖志

人类正处在渗透性和扩散性极强的前所未有的高新技术时代,“交融共生、相互赋能、协同演进”的智能技术生态正在快速形成。为更好地破解教育规模化与个性化培养之间的矛盾,荔林小学依托南山实验教育集团二十多年来培育的信息技术与课程融合环境,以素养导向和数据支持,积极探寻规模化因材施教的新内涵与内在机理,研究和构建规模化因材施教逻辑框架,分析数据驱动规模化因材施教的实践路径,使教、学、评、管趋向科学化、智能化和个性化,助推学校教育的高质量发展。

一、规模化因材施教的新内涵与内在机理

在智能时代人才培养需求大转变的时代背景下,规模化因材施教呈现出更丰富的时代内涵。概括而言,智能时代的因材施教由家、校、社、政四方育人主体协同实施,充分尊重每位学生身心差异、文化差异、环境差异等,通过海量优质数字资源的供给和技术对教师群体的整体赋能,培养德才兼备的创新型、复合型人才,使他们具备更强的能够应对未来复杂的社会环境和国际竞争的胜任力。

规模化因材施教是一个系统性工程,涉及技术、数据、过程、主体等多方要素,其中数据担负着系统“动力源”“智慧源”的重要角色。因此,其内在机理的探讨主要是从技术逻辑出发,抓好“识材”“施教”“发展”三个关键环节,并通过数据赋能,实现因材施教的规模化和精准化。

二、规模化因材施教的新范式与逻辑框架

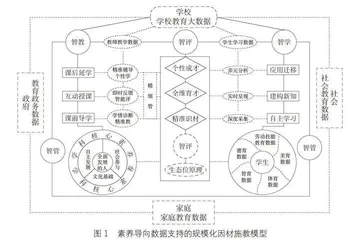

荔林小学以立德树人为根本任务,以素养导向和数据支持,建立包含过程逻辑、数据逻辑和协同逻辑一体的逻辑框架,通过“智能+”增能、使能、赋能“教、学、评、管”各环节,构建“三才四智”大规模因材施教模型。纵向贯通的“三才”即精准识材、全维育才、个性成才,横向融通的“四智”即智教、智学、智评、智管。充分发挥教育数据育人价值,实现精准化教、个性化学、智能化评和精细化管。(见图1)

模型运用从三个层级进行。首先,基于诊断性测验、翻转模式、学习档案等方式,明确“材”的程度和特点,找准“教”的起点;其次,通过弹性化教学预设、适切性情境创设、多样化课堂互动、个性化作业生成与批改、智能化辅导与答疑等,促进规模化因材施教的落实;最后,通过课堂测评反馈、综合素质评价等数据,教师精准干预,促进学生个性化的发展。

三、数据驱动规模化因材施教的实践路径

学校以“核心素养+智能技术”为引领,依托“大课题牵引+群项目研究”为驱动,开展规模化因材施教。

1.构建“1+N”立体精准教与学模式

“1”代表学校精准教学总模式,“N”代表学科模式。规模化因材施教的核心落点一定在“教学”上,各学科结合学科核心素养构建精准教学模式。如语文学科的素养导向下“我能写”学习模式、数学“翻转课堂”实验、英语“四测四反馈”自主“悦”读混合式教学,还有基于人工智能的 “思维画像”科学探究学习、基于智能手环的精准体育教学模式等。

各学科充分发挥数据“诊断器”和“导航仪”的作用,通过数据把脉,运用3R模式(聚焦合适的人Right People,在合适的时间Right Time,用合适的路径Right Place,及时进行个别化干预),助力学生自主学;通过数据制导,聚焦班级存在的共性问题和学生的个性问题,布置少、精、准、分层的作业,让学生学得轻松,学得高效;通过智能工具“思维画像”,将关键信息转化为真实情境中的问题,并以问题链的方式进行“大问题”探究教学,在学科跨界中发展学生高阶思维,激发学生深度学习。

2.培育生态位视角下的学业质量评价体系

学校以“生态位”原理来确定评价的基础逻辑与价值取向,提出评价从甄别走向诊断,以表现性评价为主,从学科素养述评、学业水平测试及非智力因素观察三个方面建立评价模型。

课题组依据学科课程标准,确立基于学科核心素养的六个评价维度,如语文学科确立的是“学习习惯、学习动力、识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究”(见图2),由课题组和年级备课组依据本学期学科任务确立每个维度下的具体观察指标和评价水平指数,对学生进行动态的观察和测试,通过智能化移动终端采集和分析学生学习行为数据,实施精准诊断和生态评价,生成每个学生的学科述评模型。

非智力因素对学业水平起着动力、定向、维持、调节和弥补的作用,本研究还建立了“333”评价模型(图略),客观呈现学生非智力因素的水平状态,引导学生和家长关注非智力因素对学业水平的影响,培养正确的学习心态,养成良好的学习习惯,更好地促进学业发展。

3.建立混融环境下个性化学习服务体系

学校通过升级和优化技术环境,以满足不同场景的融合教学需求,包括课前“线上自学+线下指导”翻转式混融教学、课中“线上指导+线下教学”嵌入式双师型混融教学、课中“线下教学+线上辅导”的精准化指导型混融教学、课后“教学资源+名师”学习指导式混融教学等,不断推进线上线下教学融合的常态化实施,形成资源最优化、教学精准化、学习个性化、效率最大化的课堂新生态。

4.形成智能化保障的长效管理机制

管理要形成长效机制,必然要将工作化繁为简。学校利用人工智能技术进行课堂考勤、学生信息填报和物品申领等,提高管理效率。利用人工智能设计实践学习模块,进行智能分组,采用随机提问和抢答等组织学习,提高组织效率。通过智能分析系统,规范数据采集和回流,建立学生成长“一生一档”的全息画像,构建“面向人人、适合人人、成就人人”的智慧教育生态,最终促进学生全面而有个性的发展。

5.打造多方协同育人共同体

基于协同逻辑,成立家、校、社、政育人共同体,构建信息互通、供需互通、角色互通的大协同育人模式,促成长久稳定的赋权联盟。通过各方数据的互通共享,精准掌握每位学生的身心特征、知识和能力发展水平等,进而为其制定个性化教育方案。如通过南山区中小学生体质健康水平的数据共享,引导学校和家长为孩子提供个性化锻炼套餐;通过社区图书馆、博物馆、艺术馆、体育馆等数据共享,为学校“五育”融合提供决策依据。