“三点一线”式的职业院校专业衔接策略

作者: 廖礼鹏

在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为,依托“中、高、本”贯通人才培养理念,笔者提出“三点一线”模式下的专业衔接策略。这个模式主要内容包括人才培养目标衔接、课程内容衔接体系和课程评价体系,并针对目前存在的职业院校衔接问题,探索基于“三点一线”式的职业院校专业衔接路径。

一、 “三点一线”的中高本衔接模式

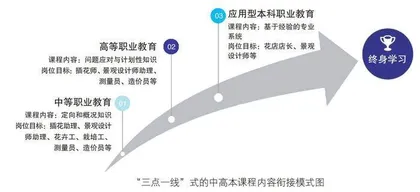

职业院校中高本衔接的最终目的是实现学生职业能力发展各个阶段的衔接。“三点一线”式的中高本衔接模式将学生的职业生涯比喻为列车行驶中的路线,而中等职业教育、高等职业教育以及应用型本科教育是列车行驶中的站点,学生在每一个站点可以随时上下车,体验到不同的“风光”。在行驶列车的路线中具备共同的基石:培养目标、课程内容和课程评价。

1.培养目标衔接

人才培养目标的衔接涉及多个方面,需要多元主体积极参与,共同制订。随着2022年中央一号文件颁布,应用型技术人才必将出现旺盛的需求。“三点一线”式的中高本衔接培养目标是根据不同地区、不同层次学校的生源质量、培养时间、学校类型等实际情况制订的梯度人才培养目标。“三点一线”式的中高本衔接培养关注职业教育内部纵向发展,主要培养技术技能型人才。目前职业教育所面向的就业内容更新速度快,因此以学生的职业发展生涯为主线,突出就业导向,加强校企合作,保证在学生在中等职业教育、高等职业教育以及应用型本科教育三个站点,虽然到达第三个站点的人才培养学制长达7年或8年的时间,但依托企业共同开发的课程,内容仍然不滞后。

2.课程内容

职业能力的发展是由从事与语境无关的、不需要具备分析思维、简单的工作内容,到从事以经验为基础的、需具备分析思维、复杂的工作任务的综合职业能力发展过程,因而“三点一线”式的中高本衔接模式的课程内容以学生的职业生涯发展为主线,设置首要原则是要遵循层次性,避免三个“点”的课程的重复,学生职业能力发展与知识学习是阶段性的,课程设置要具有渐进性。运用工作任务书进行课程设计,编写符合不同阶段的任务书,符合学生职业发展的规律,促进学生的职业能力发展。

第一个站点是中等职业教育,属于职业熟悉阶段。课程内容设置主要是帮助学生初步认识本专业,了解本职业从事的基本工作以及社会需求。主要学习基础的概念性知识后,通过教师的指导能按照相关行业的需求,独立进行正确的实践操作。以园林技术专业的插花方向的学生为例,中职学生经过一定的基础插花相关理论知识学习后,选择插花方向,课程内容任务书主要是成为花店插花助理所需完成的事项。

第二个站点是高等职业教育,属于熟练阶段。课程学习除了专业关联性知识,主要创设情境,学生模拟情景,完成不同的职业任务情境,并在场景中发现操作过程产生的问题以及启发学生解决问题,培养学生问题应对能力。培养目标要求学生熟悉工作流程,针对工作任务要求,以已学到的知识为基础,进行问题解决方案设计和完成合理操作程序。如园林技术专业的中职学生经过中阶段的插花课程学习,在高职时进入与学校合作的相关企业实习,熟悉实际工作要点,经过时间积累和实际案例的锻炼,已具备成为一名插花师的能力。

第三个站点是应用型本科职业教育,属于精通阶段。本站点课程学习主要培养学生技术操作思维,解决工作任务操作过程中的突发事件,学生通过本阶段课程的学习,职业能力水平大致达到精通阶段。如选择插花方向的园林技术专业的高职学生,经过本科课程系统理论化的学习,成为一名不仅精通实际操作,也掌握理论,并能应对各种突发事件的花店店长。

经过三个站点的课程学习,学生提高了独立解决问题的能力,形成终身学习的意识,随着时间经验积累,学生能够运用丰富的经验系统地解决实际问题,逐渐达到专家水平。

3.课程评价

课程评价通过对课程定性与定量价值判断,起到对不同层次教育发展的导向作用。“三点一线”式的中高本衔接模式下的课程评价采用多元化与贯通的评价体系。

有升学需求学生的考试方法,学生的文化基础知识不再是唯一的评判标准,可以通过面试和实际操作等方法考核学生技能,学生评价更为客观、公正,才能培养社会需要的真正人才。

积极推进过程性评价。三个站点的学校之间加强联合,各个层次学校以评价为基础做好合作,全方位把控学生的培养过程质量,拓展学生人才培养评价宽度,加强贯通培养学生的质量追踪机制建设,在学生进入职业教育更高层次学习之后,上一站点的考核测评作为下一站点的考核评价学生综合素质的参考。

二、“三点一线”式的职业院校专业衔接策略

第一,建立学分银行制度,各个院校将职业资格制度和学分互认制度融入中高本职业教育人才培养体系之中,实现多渠道的中高本职业教育衔接。在课程体系方面,努力实现各个院校的中高本职业教育人才培养的有效衔接,分类分级培养,课程体系建设核心围绕学生职业能力的培养。各种阶段的学校运用大数据平台,实时掌握学生成绩,学分换算不再是靠单纯的卷面分数,学生可以根据自己的兴趣选修课程,选修课成绩按比例转化为学分。其他阶段已经修完的课程,学生可以不再选择,可自由选择合适自己进度的技能学习,使上一阶段的学习也能得到延续。学分的互认制度避免学生重复学习,提高学习效率,也让学生有更多时间在企业进行实践,提高自己的专业能力。

第二,各相近专业组建专业群,打破不同阶段转换专业壁垒,培养满足社会需求的复合型人才。一方面,结合学分银行实现专业群内的学生不同专业的转换,比如园林技术专业和室内设计专业都会学习的专业课程有AutoCAD、Photoshop和SketchUp等,以专业群为依托,在各个站点学习的公共专业课可以互换学分,满足转专业学生的需求。另一方面,专业群内的学生可以结合自己职业发展规划,选修专业群上平台课,获得适合自己的具有应用价值的其他相近专业核心课程。

深化产学融合,以产业园的方式形成校企融合的园区模式。中职、高职和本科三个站点是未来学生职业发展火车上行驶必经站点,依托产业园区,便于不同阶段的学生多方了解企业和学校,在集群中选择合适的企业进行合作,选择合适的学校进行升学。产业园区往往具备该行业的先进技术,掌握市场用人需求动向,身处园区便于学校及时获得企业信息反馈,以便随着市场需求不断更新教学内容及目标。产业园区拥有大量的企业是职业院校得天独厚的实训基地,大量企业保证实训设备资产使用的效率。依托产业园区的“三点一线”式的中高本衔接,能大大减少教学实训资源的投入,学生可以进入到大型的实训平台,了解先进的技术研发平台,快速提高专业建设水平,并且园区实时更新的企业资源保证了学生掌握与时俱进的专业技能。

本栏责任编辑 罗 峰