构建指向学科育人的小学“适切”教学体系

作者: 刘琼

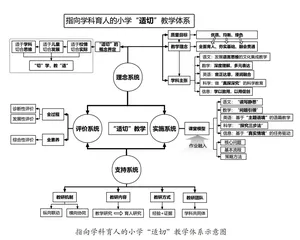

近三年,遵循课程实施基本原则,紧扣6-12岁儿童的基本特点与发展规律,在区域教育高质量发展的大背景下,笔者所在单位的小学教学研究室以 “建构指向学科育人的小学‘适切’教学体系”为研究重点,形成了理念、实施、评价、支持四个系统,四个系统相互支撑,共同助力教学实践,取得了明显的效果。指向学科育人的小学“适切”教学体系如右图所示,需要指出的是,随着《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》的发布与深入研修,此体系也将不断迭代升级。

一、理念系统

1.“适切”界定

(1)适于学科,切合思维

不论是国家的学生核心素养要求,还是各科的课标内容,都在促进学生思维发展上有聚焦。“学而不思则罔,思而不学则殆。”(引自《论语·为政》),学习从来都与思维相辅相成。从学科共性出发,我们紧扣住“切合思维”作为第一个聚焦点。

(2)适于儿童,切合发展

小学阶段面向6至12岁的儿童进行教育,促进儿童向少年的全面正向发展是这个阶段的根本任务。从学段教育对象的特点出发,我们紧扣住“切合发展”作为第二个聚焦点。

(3)适于校情,切合实际

宝安区现有142个小学或有小学部的学校,以区域小学教研室几个学科的教研人员力量,很难分层跟踪到位。为此,从区域小学的数量规模与差异现实出发,我们紧扣“切合实际”为第三个聚焦点。

(4)“切”学,教“适”

基于以上三个聚焦点,结合小学教学研究的职能特点,我们以促进“学”为切入点,探寻适宜的“教”。

2. 区域小学的教学质量目标

根据《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》与《深化新时代教育评价改革总体方案》对于教育高质量发展的要求,结合区域小学教学实际,我们将全区小学的教学质量目标确立为“优质、均衡、绿色”,以优质指向全区小学教学的品质,以均衡指向全区小学教学大体量的整体优化,用绿色指向全区小学教学的低负高效。

3. 区域小学的教学理念

基于以上教学质量目标的确立,我们将全区小学的教学理念确立为“全面育人,夯实基础,融会贯通”,其中以坚持学科育人促全面育人,指向达成“优质”的质量目标;以夯实基础保底学生的学业质量,指向达成“均衡”的质量目标;以坚持学科上的融合与思维方法上的触类旁通、举一反三,促进师生教与学的融会贯通,指向达成“绿色”的质量目标。

4. 学科教学主张

在质量目标与教学理念的指引下,结合各学科的素养要求、课程标准,分科提炼出学科主张作为理念系统的分科引领,以小学语文、数学、英语为例。

(1)小学语文:发展语言思维的文化集成教学

结合语文综合性、实践性的课程性质,语文对于学生核心素养的培育是在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现,表现了小学阶段语文在学生发展过程中的基础性作用。我区小学语文提出“发展语言思维的文化集成教学”的教学主张,以语言运用为基底,思维能力为高度,审美创造与文化自信为两腰,“底高腰”协同增长,发挥语文课程育人功能。

(2)小学数学:深度理解,多元表达

数学是研究数量关系与空间形式的科学,数学源于对现实世界的抽象,结合小学阶段的学生特点,数学应注重在教学中引导儿童用“看得见”的方式表达个性化的思考,促进数学理解与表达,对数学知识实现“再发现”和“再创造”,用数学的眼光观察世界,用数学的思维思考世界,用数学的语言表达世界。我区小学数学提出“深度理解,多元表达”的教学主张,从输入到输出形成闭环,发挥数学课程育人功能。

(3)小学英语:音正达意,浸润整合

英语课程体现工具性与人文性的统一,具有基础性、实践性和综合性特征。让学生在真实的语境中,通过正确的读音、礼貌准确的表达实现真实语用,以实现英语课程实施的工具性目标;以主题为引领结合学生真实生活,创设社会语境,让学生在此环境下感知、理解和运用英语,从而了解不同国家的优秀文明成果,发展跨文化的沟通与交流能力,树立国际视野,增强文化自信,以实现英语课程实施的人文性目标。我区小学英语提出“音正达意,浸润融合”的教学主张,以促进英语学科语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等核心素养的协调共进,发挥英语课程育人功能。

二、实施系统

在明确各学科主张之下,以建构课堂模型为抓手,梳理学科课堂的核心问题、基本流程与教学策略,在“双减”之下将课堂内完成作业作为模型建构的重点内容。

迄今为止,我们建构了小学语文“读写静思”课堂模型、小学数学“问题引领”课堂模型、小学英语基于“主题语境”的语篇教学课堂模型、小学科学“探究三步法”课堂模型、小学信息技术基于“真实情境”的任务驱动课堂模型等。

三、评价系统

根据《义务教育质量评价指南》《关于加强义务教育学校考试管理的通知》等文件“面向全体学生,注重综合评价,促进全面培养,坚持育人为本”等要求,我们将小学阶段的评价系统完善为“全过程+全素养”评价。

1. 全过程评价

以诊断性评价与发展性评价相结合的方式体现全过程评价。

其中,诊断性评价的监测与学校期末考试合二为一,在全区学校自行组织的期末测试中随机抽取各学科样本,进行数据分析与诊断反馈。发展性评价与日常作业评价相关联,加入阶段性的学生、监测学科教师、非监测学科教师、家长等调研,形成发展性分析与评价反馈。

2. 全素养评价

小学低年级重点关注无纸笔综合素养测评的开展,从测评方案设计的理念与原则、目标、内容、过程、亮点、问题等方面进行全面掌握,并抽样现场进行观摩,跟进结果分析、应用优化,全方位提高全区小学低段综合素养评价落实的针对性与有效性。

小学高年级重点关注在全区性命题中强化素养导向,加强情境性、综合性、应用性命题,促进“教—学—评”有机衔接。

四、支持系统

以全区小学为整体,从教研机制、教研内容、教研方式、教研团队,进行全面梳理与变革,积极落实《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》中教研“服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策”的“四服务”任务要求。

1. 教研机制

构建纵向联动、横向协同的区域教研机制。以区小学教学研究室为中枢,纵向联动省、市、区、学区、学校,横向协同专家、专兼职教研员、一线骨干教师、科组长。

2. 教研内容

从以教学研究为主全面转向育人研究。即从过于关注教学中知识与技能目标的达成,到全面关注德智体美劳五育融合,关注课程实施的思想性、科学性、系统性、综合性、实践性,关注有理想、有本领、有担当的培养目标的达成。

3. 教研方式

从经验为主转向“经验+实证”,以学校为点跟进课堂教学观测数据分析,区域构建小学至高中的学业监测系统,全面参与国家义务教育质量监测的数据分析与应用,以此形成从课堂到区域到全国参照的数据实证,与传统的经验教研相互补充、相互印证。

4. 教研团队

我们以区级学科教研员为核心,构建专兼职教研员、名师工作室、重点课题研究、青年骨干教师、新毕业教师、学校科组长等各类型、各层级教研共同体,以此形成全区小学教研网格,提升教研覆盖面与精准性。