初中历史跨学科“金字塔三圈循环”教学模式的建构与实践

作者: 徐大荣

【摘要】随着新课标的深入实施,如何开展初中历史跨学科主题教学,成为当前初中历史教学关注的焦点与亟须突破的难点。针对当前初中历史跨学科主题教学存在的课时少、陷入拼盘化误区、忽视核心素养培育等问题,文章探讨以逆向教学设计理论和支架式教学理论为理论基础的“金字塔三圈循环”教学模式在初中历史跨学科主题教学中的建构与实践,旨在化解历史跨学科主题教学难题,培养与发展学生的综合素养,整体提高初中历史教学质量。

【关键词】初中历史;跨学科主题教学;“金字塔三圈循环”;教学模式

【基金项目】本文系福建省泉州市教育科学“十四五”规划(第二批)立项课题“新课标导向下初中历史跨学科主题学习活动的实践研究”(立项批准号:QG1452-207)阶段研究成果。

作者简介:徐大荣(1974—),男,福建省德化县人民政府教育督导室。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)增设“跨学科主题学习”板块,要求在历史课程中设计跨学科主题学习活动,鼓励学生将历史课程与其他课程的知识、技能、方法等有机结合,以拓宽学生的知识视野,培养他们的创新意识和实践能力,使学生成为学习的主人,真正实现全面发展[1]。如何更好地开展初中历史跨学科主题教学,推动课程标准的落地与实施,是当下初中历史教师关注的焦点。然而,当前初中历史跨学科主题教学存在课时较少、陷入拼盘化误区、忽视核心素养培育等问题,需要教师探索新的教学模式。基于此,文章探讨以逆向教学设计理论和支架式教学理论为理论基础的“金字塔三圈循环”教学模式在初中历史跨学科主题教学中的建构与实践。

一、“金字塔三圈循环”教学模式的理论依据

(一)逆向教学设计理论

逆向教学设计是由美国教育学者格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格提出的理论。逆向教学设计的核心在于,从学生在课程结束时应该理解和掌握的知识和技能出发,逆向规划教学活动和评估方法。这与传统的先确定教学内容和活动,再确定评估方法的教学模式相反[2]。

逆向教学设计理论是一种创新的课堂教学策略,其颠覆了传统教育模式的步骤,要点在于先设立学习的最终目标,再基于这些目标制订相应的评估方法,检测学生的学习成果。这样的教学设计使教学重点从以知识传授为主,转向以培养学生的核心素养为主。基于这一教学理论开展初中历史学科的跨学科主题教学,能够确保教学、学习和评价三个环节的有效结合,从而有效提高教学质量和效率。

(二)支架式教学理论

支架式教学理论是教育学中的一个概念,最早由美国心理学家杰罗姆·布鲁纳在20世纪60年代提出。这种教学法得名于建筑工地上使用的支架,指教师或者有经验的其他人提供暂时性的支持,帮助学生在学习的早期阶段解决问题或者完成任务[3]。支架式教学要求教师在学习者的最近发展区内搭建各种支架,使学习者借助支架,从实际现有水平提升到可能发展水平。

在支架式教学理论下,教师会抛出一个历史领域中的棘手问题,如“如何评价秦始皇的历史地位”,并为学生提供一系列的资源和材料以便他们进行研究。这样的课程设计旨在引导学生运用之前所学的历史知识,结合新的资料,通过自己的努力解决问题[4]。教师需要搭建一座桥梁,帮助学生连接新旧知识点,并在他们学习的旅程中提供必要的支持。在这种学习模式下,学生成为知识构建的主体,他们不仅能习得知识,还能提升学习能力。在这样的教学环境中,学生拥有更大的空间去自主发展学科核心素养。

二、“金字塔三圈循环”教学模式的概述

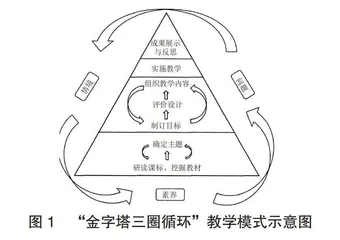

“金字塔三圈循环”教学模式是一种复合结构,由一个主体金字塔和三个环节性循环构成(见图1)。“金字塔三圈循环”教学模式分为七个核心步骤,包括研读课标和挖掘教材、确定主题、制订目标、评价设计、组织教学内容、实施教学,最后通过成果展示与反思来结束教学。跨学科主题教学成功实施的关键因素共有三个,即素养、问题和情境。这一模式以提升学生的核心素养为核心目的,以问题为动力,在真实或模拟的情境中进行实践。这些元素共同构成了教学活动的动态循环系统[5]。

该教学模式的内部包含两个次级循环。第一个是在“研读课标、挖掘教材”和“确定主题”之间形成的循环,这里强调课程标准和教材内容对确立教学主题的重要性。第二个是在“制订目标”“评价设计”和“组织教学内容”三者之间形成的循环。需要注意的是,这三个环节之间并不是简单的按顺序展开,而是宏观统筹、相互校正、互为因果、循环相扣。

三、“金字塔三圈循环”教学模式的实践

(一)教学主题概览

此次跨学科教学的主题为“连接时空的交流枢纽:丝绸之路”,来源于课程标准中的“历史上的中外文化交流”这一学习主题,主要面向七年级学生。

(二)教学目标设定

1.基础知识与技能目标

(1)对比古代丝绸之路地图与现代丝绸之路地图,寻找它们的异同之处,了解丝绸之路的路线及其演变过程。

(2)从不同视角剖析丝绸之路对中外文化交流的贡献,体会丝绸之路的深远影响,感受中华优秀传统文化的伟大,增强文化自信。

2.历史学科核心素养目标

(1)通过将古代丝绸之路与现代丝绸之路进行比较,建立时空观念。

(2)使用历史事实解释丝绸之路成为文明交流站点的原因,从而提高历史解释能力。

3.学生关键素养培育目标

(1)学生要通过小组合作的方式研究丝绸之路的发展与现状,创作并解说关于丝绸之路的手抄报,增强审美鉴赏力、探究精神和解决问题的能力。

(2)学生要通过小组协作,探讨丝绸之路成为文化交流纽带的原因,并通过制作思维导图和撰写演讲稿来提高表达及演讲能力。

(三)教学评估方案

1.评估准则

(1)评估方案概述。本次评估旨在确保学生能通过参与“贯通古今的文明驿站:丝绸之路”这一跨学科课程,充分了解丝绸之路的历史轨迹和演变历程,深刻认识其在中外文化交流中的价值,并能将研究成果以作品形式表现出来。

(2)评估工具。设计“丝绸之路图解”和“文明交流历程”活动评价表,详见表1和表2。

2.评估方式

采用过程性评价与终结性评价相结合的方法。

(四)教学内容构建

1.核心问题启发

在本次跨学科主题课程中,启发学生思考的核心问题是“为何将丝绸之路称作连接古代与现代的文化驿站?”这一核心问题可以进一步细分为两个探索问题:“丝绸之路如何连接古今世界?”和“丝绸之路如何成为文化的交汇站?”进一步而言,“丝绸之路如何连接古今世界?”可以分解为“古代与现代丝绸之路有哪些共同点?”和“古代与现代丝绸之路有哪些区别?”

2.课堂情境设置

为配合核心问题,课堂教学从一段大约5分钟的视频“丝绸之路的故事”开始,视频介绍了丝绸之路的起源和演变。

(五)教学步骤实施

此次历史跨学科项目共规划了2个课时,每个课时时长为45分钟。教学过程主要包括以下五个步骤。

1.课程引入

教师首先播放视频“丝绸之路的故事”,而后引出话题:“丝绸之路为东西方的交流架起了桥梁,极大地促进了文化的互动,连接了过去和现在。今天,让我们一起去探索这联结古今的文明交流站—丝绸之路。丝绸之路包含陆上和海上两部分,我们今天的关注点将放在陆上丝绸之路上。”

2.问题研究

教师提出核心问题:“为何说丝绸之路是连接古代与现代的文化驿站?”之后,组织学生进行自由讨论。接着,教师将核心问题进行分解,并最终形成两个研究板块—“丝路地图解析”和“文化交流历程”。

3.任务布置

学生根据所选主题划分小组,“丝路地图解析”一组,“文化交流历程”一组。学生分完组后,教师分配任务。“丝路地图解析”小组要比较古代与现代丝绸之路地图,找出异同之处,并标出丝绸之路上的重要地标,最后以手抄报形式呈现研究成果。而“文化交流历程”小组则探讨丝绸之路是如何促进东西方贸易、文学、艺术的互动和交流的,最后绘制思维导图,并准备8分钟的演讲稿。

4.问题研究

两个小组明确了各自的研究任务后,便开始针对问题展开深入的探讨。每个小组的成员需自行分配任务。教师在此环节保持不干预的原则。探究时间为55分钟。学生们在配备现代设备的教室内,借助互联网搜集信息,同时教师提供一定的研究资料以供使用。“丝路地图解析”小组获得的资料包括:汉代丝绸之路的示意图、中国地图、《唐诗三百首》书籍、白纸和彩色颜料等。“文化交流历程”小组获得的资料包括:关于丝绸之路的纪录片片段以及敦煌壁画的图片等。

5.实时评价

在小组探究期间,教师负责观察并记录每名学生在合作学习过程中的表现,对他们实施实时评价。当小组遇到困难时,教师应提供适当指导。

结语

初中历史跨学科“金字塔三圈循环”教学模式是在逆向教学设计理论和支架式教学理论的指导下,以培养学生历史学科核心素养为目标,从核心问题启发、课堂情境设置、多元评估等多方面展开的一次有益探索。这一教学模式体现了历史学科的特点,将历史知识、历史思维、价值判断、创新意识等融为一体,引导学生在历史情境中分析问题、解决问题,有助于培养学生的历史核心素养。同时,该模式还为历史教学改革提供了新的思路和方法,有助于提升历史教学质量。

【参考文献】

[1]吴昊.初中历史跨学科主题学习活动设计策略[J].中学历史教学参考,2023(32):64-68.

[2]格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.

[3]李乃英.初中历史跨学科项目化教学模式的实践[J].学园,2024,17(6):22-24.

[4]黄牧航,郑海琳.初中历史跨学科主题设计课程实施体系研究[J].广东第二师范学院学报,2023,43(5):84-98.

[5]徐寅洁.初中历史跨学科主题教学模式研究:“循环式金字塔”教学模式的建构与应用[D].苏州:苏州大学,2023.