表现性评价在小学音乐教学中的应用

作者: 沈九娅

【摘要】表现性评价不仅能让教师从较为完整的学习过程评估学生的真实学情和实际学习能力,还能突出学生的学习主体地位,挖掘学生的潜力,推动学生的艺术核心素养提升。文章分析了教师如何通过完善评价标准、丰富评价主体、完善评价流程、设计实践任务等方法巧妙地给出表现性评价,帮助学生更加自信、轻松地完成学习任务,发展综合能力,实现全面发展。

【关键词】小学音乐;表现性评价;核心素养

作者简介:沈九娅(1977—),女,江苏省如皋市安定小学。

与传统的评价不同,表现性评价更注重对学生学习、实践和创作的过程进行评估。也就是说,教师在给出评价意见前不仅要关注学生的学习情况,还要对学生的学习情况进行综合分析,明确学生的学习态度、行为表现以及目标达成情况。在得到评价意见后,教师则应当根据评价意见调整后续教学计划,同时帮助学生根据评价意见改进学习方法,以培养学生的自主学习能力,促进学生艺术核心素养提升。在小学音乐教学中,教师应当科学运用表现性评价,打造高效、有趣的音乐课堂。

一、完善评价标准,激发学习兴趣

表现性评价关注学生在学习音乐的过程中的真实表现,是一种综合性评价。在小学音乐教学中运用表现性评价时,教师不能只分析学生给出的答案是否正确,而应在观察学生的学习和创造过程后,依据学生的真实学情、学习态度给出能够影响学生学习态度、行为的评价,鼓励学生不断提升自我,同时增强自信心。为此,教师需要在给出表现性评价前,制订科学、合理、细致、精确的评价标准,从多个方面评估学生的学习态度、学习表现,以充分发挥表现性评价的育人价值,促进学生艺术核心素养提升。

例如,在教学生唱苏少版小学音乐教材三年级上册第二单元中的《木瓜恰恰恰》时,教师可以借助多角度、多维度的评价标准评估学生的综合能力,以调动学生的学习积极性,激励学生改进学习方法、继续努力学习。教师可以先在课堂上带领学生完整演唱这首歌曲,让学生通过演唱形成初步的乐感,熟悉基本的演唱技巧。接下来,教师可以组织“自制打击乐器沙锤”的实践活动。在学生自制乐器时,教师需要鼓励学生大胆地发挥想象力,提醒学生他们不仅可以使用纸盒、塑料棒、彩纸等相对常见的材料,还可以使用果皮、蛋壳等废弃物品。在学生完成自制乐器后,教师可以鼓励学生一边敲击自制乐器一边演唱歌曲,由此了解学生对整首歌曲的熟悉情况。在这个过程中,教师也能了解学生对于打击乐器的熟悉情况。在给出表现性评价时,教师不仅要关注学生制作的乐器是否能够正常发声、学生的演唱和演奏是否契合、学生敲击乐器的节奏是否准确、学生的演唱是否完整等内容,还要关注学生制作的乐器是否有创意、学生的表演是否有新意、学生是否借此表达了自己的情感等内容。在得到这样的表现性评价后,学生会对音乐学习更加感兴趣,也会对自己的学习表现充满信心。

在这一教学案例中,教师不只以结果为导向展开评价,而是从多种角度出发制订评价标准,构建了具有包容性、综合性、科学性的评价体系。这样的评价更关注学生的学习过程、行为态度,能让学生更好地发现自己的优点,同时可以激发学生的音乐学习兴趣、调动学生的学习积极性、增强学生的学习自信心[1]。

二、丰富评价主体,形成反思意识

在以往的小学音乐教学中,教师是评价活动的主要人物。然而这样的评价机制没有突出学生的主体地位,也难以真正推动学生自主学习能力提升。为了更好地推动学生综合发展,教师在组织评价活动时,需要鼓励学生参与进来,让学生进行自评、互评,逐步形成回顾、反思自己的学习过程并有意识地改进和完善学习方法的意识和习惯,由此逐步提升自主学习能力和艺术核心素养。与此同时,这样具有多元评价主体的评价体系,也有利于教师掌握学生的学情以及打造高效的音乐课堂。

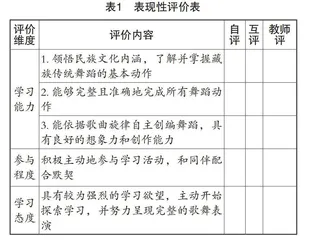

例如,在教学生唱苏少版小学音乐教材四年级下册第一单元中的《我的家在日喀则》时,考虑到这是一首民族歌曲,有着鲜明的民族特色,教师可以顺势指导学生学习一部分有关民族舞蹈的知识,并鼓励学生参与评价活动,以丰富评价主体、评价内容,让学生逐步形成反思意识。首先,教师可以教授一些基础音乐知识,然后适时引入与《我的家在日喀则》这首歌曲有关的藏族传统舞蹈。在带领学生欣赏藏族传统舞蹈表演后,教师可以教学生一些基本的舞蹈动作,并鼓励学生组成学习小组,根据《我的家在日喀则》这首歌曲创编舞蹈表演。这样的活动可以考查学生对旋律、歌曲内涵以及藏族传统舞蹈的理解情况。在这类活动中,学生之间存在大量互动,教师难以记住全体学生的学习表现,仅由教师给出的表现性评价很难全面反映学生的真实学情。因此,教师可以在学生展示自己创编的舞蹈表演后,组织自评、小组互评活动。教师可以出示如表1所示的“表现性评价表”,建议学生先回忆学唱歌曲、创编舞蹈的全过程,并结合表1分析自己的学习表现,然后再以同一标准分析同小组其他学生的学习表现,尝试给出客观评价。等到自评与互评环节结束后,教师可以对学生的学习表现和评价结果进行总结,最终给出自己的综合判断。

在这一教学案例中,教师积极组织自评、互评活动,再给出自己的评价意见,这会使学生得到的评价结果更为全面、真实、准确,从而更好地推动学生改进、提升。与此同时,让学生积极参与评价活动,进行自我分析,并尝试总结自己与同伴做得好和做得不好的地方,有利于学生深入了解自身音乐学习水平,发现自身的优势和不足,从而在后续的学习中逐步完善学习方法,提高自身的音乐综合素养。当然,教师也能通过这样的评价活动更全面地掌握学生的学情[2]。

三、完善评价流程, 保障学习效果

完整而有序的评价流程是表现性评价顺利发挥作用的重要保障。一般来说,教师可以根据实际教学内容确定相应的评价流程。比如在组织综合表演活动时,教师可以在学唱歌曲、小组交流、合作彩排、实际表演等环节穿插评价任务,评估学生在音乐学习活动不同环节中的学习态度、学习效果,由此得到更加科学、合理的评价结果,从而更好地促进学生艺术核心素养发展[3]。

例如,在教学生唱苏少版小学音乐教材五年级上册第一单元中的《校园的早晨》时,教师可组织综合表演活动,要求学生组成六人学习小组,合作创作主题为“清晨的校园”的综合表演节目,并在这一活动的多个环节穿插评价任务。在课堂上,教师可以先带领学生认真聆听歌曲,让学生从中学习基本的表演方法,逐渐学会演唱《校园的早晨》这首歌曲。在这一环节,教师需要评价学生演唱的气息、节奏和情感。接下来,教师可以介绍综合表演的要求,并鼓励学生在学习小组内交流表演内容。在这一环节,教师需要观察学生的学习态度,评估学生是否提出有创新性的意见。确定表演内容后,学生需要进行彩排,以确保整个表演的演唱、舞蹈、乐器演奏三个部分和谐、融洽。在这个环节,教师需要着重评价学生的演唱、舞蹈、演奏技巧,让学生了解如何进一步完善自己的表演,知道如何调整自己出现的小问题,同时顺利掌握相关表演技巧,学会有感情地演唱、跳舞、演奏,并能在表演过程中和同伴配合。在学生准备好后,教师需要把舞台交给学生,让他们完整地呈现自己小组设计的表演内容。在这个环节,教师需要从舞蹈动作、演唱效果、伴奏效果、合作效果等方面对学生的学习表现进行综合评价。

在这一教学案例中,教师将评价贯穿学生的整个学习过程,并利用科学、及时的评价意见引导学生逐步改进、提升。由此,表现性评价的效果会更好地展现出来,学生可以更顺利地掌握音乐知识、提高创意实践能力。

四、设计实践任务,激活创新潜能

为了顺利地根据表现性评价改进教学活动,挖掘学生的学习潜力,推动学生进一步发展,教师还要在给出表现性评价之后设计丰富的探究活动,引领学生根据评价意见改进学习方法,并尝试在实践中检验自己的改进成果,发现自己可以继续改进、提升的方向,产生更浓厚的学习热情,同时顺利提升艺术核心素养,实现个性化发展[4]。

例如,在教授苏少版小学音乐教材二年级下册第一单元“春来了”时,教师可以在结束教室内的教学活动、给出评价意见后,开展“寻觅春天之声”主题活动,让学生走出课堂,走入大自然,尝试运用自己学到的知识和得到的评价意见在大自然中探寻春天的印记。教师可以提醒学生到校园、公园、田野里寻找能够代表春天的声音,并使用手机等移动设备记录自己找到的能够代表春天的声音。在学生完成收集、整理工作之后,教师需要引导学生在学习小组内交流讨论,寻找音色与自己录下来的声音接近的乐器,并尝试运用这些乐器合奏,以展现春天生机勃勃的景象。如果学生无法顺利找到音色接近的乐器,教师还可以鼓励学生自己制作乐器。在这一活动中,学生可以灵活运用所学音乐知识、音乐技能,还可以锻炼相应的演奏技巧。最后,教师需要组织表演活动,鼓励各个学习小组的学生上台表演创编成果,表达自己对大自然和春天的热爱之情。在学生表演的过程中,教师应该认真观察学生的表现,分析学生呈现的声音、选择的乐器、伴奏水平、歌曲创编水平、表演情况、小组合作默契程度等内容,给出全方位的评价。

通过这样的教学活动,学生不仅可以扎实掌握音乐知识、音乐技能,明确如何有效调整学习方法、提高自身学习能力,还可以获得深刻的音乐学习体验,从而产生浓厚的学习兴趣。

结语

总之,为了让表现性评价顺利发挥作用,教师不仅要明确表现性评价的育人价值,还要懂得巧妙地给出表现性评价。除此之外,教师应引导学生参与评价活动,并指导学生根据评价意见调整、优化学习方法,从而逐步改进、提升。在这样的音乐课堂上,学生的学习效率更高,学习效果更好,师生之间的关系也更融洽。

【参考文献】

[1]薛迅.小学音乐教学中表现性评价的设计与运用[J].新课程导学,2023(32):56-59.

[2]于利利.小学音乐教学中表现性评价的设计与运用[J].琴童,2024(9):123-125.

[3]彭晓琴.小学音乐教学中表现性评价的实践[J].家长,2024(4):149-152.

[4]蔡丽.指向核心素养的小学音乐教学表现性评价探索[J].中小学音乐教育,2023(1):3-6.