高中地理跨学科项目式教学设计初探

作者: 张兰兰

【摘要】针对解决复杂问题的现实需求,以新课标为指导,以“地域文化与城乡景观”为例,通过相关理论,探索核心素养时代下如何应用跨学科项目式教学,培养学生跨学科思维能力、多学科知识综合应用能力以及地理学科核心素养,旨在为一线教师提供参考。

【关键词】高中地理;跨学科项目式教学;问题

作者简介:张兰兰(1967—),女,云南省昆明市外国语学校。

新课标指出地理学具有综合性和区域性等特点,兼有自然科学和社会科学的性质;科学设计地理教学过程,引导学生通过自主、合作、探究等学习方式,在自然、社会等真实情境中开展丰富多样的地理实践活动;在确定课程名称和内容时,注重地理学科与其他学科的融合,做好地理课程的顶层设计。实际生产生活要解决的问题涉及多领域,需要人们具有综合性思维,这使得跨学科教学的重要性日益突显。项目式学习则是一种综合性学习方式,可以作为跨学科教学的载体。

一、跨学科项目式教学的内涵

跨学科教学是以一门学科为中心,在这门学科中选择一个主题,围绕该主题,运用不同学科的知识进行的教学[1]。地理学与生物学、物理、化学等学科有着密切联系。如鲁教版地理必修第一册的“生物圈与植被”融合了生物学的光合作用和呼吸作用的知识,“大气圈与大气运动”融合了物理的比热容的知识,“走近桂林山水”融合了化学的碳酸钙的反应等知识。学生只有具备较强的跨学科探究能力,才能更好地面对复杂、真实的生活情景和地理问题。项目式学习需要基于真实情境,利用网络等收集并处理信息,设计和实施活动方案,对相关概念和原理进行应用,对学科知识进行建构,解决实际问题,展示成果和开展评价。跨学科项目式教学是教师让学生基于项目,通过多学科知识学习、实践操作、分析讨论、探索创新等环节,将知识运用于实践,解决真实情境问题并分享项目成果的教学方式。

二、跨学科项目式教学的路径

跨学科项目式教学的路径包括确定主题、设计任务、展示成果等环节。教师进行教学设计时,第一步要做的是发现问题,确定主题。这需要教师依据新课标要求设定教学目标及相关活动方案。第二步,教师要设计任务,解决问题。教师可以要求学生围绕主题开展探究活动,进行跨学科知识融合。第三步,教师要进行成果展示、总结评价。学生需要回顾活动过程,进行成果汇报[2]。

为了使所教授的知识系统化,跨学科项目式教学需要教师从主题入手,考虑是否需要借助其他学科的知识解决本学科的问题。而项目任务所涉及的多种活动有利于让学生运用多门学科的知识来解决问题[3]。教师可以通过问题链来让学生明确项目任务要求。

三、高中地理跨学科项目式教学案例

下面笔者以鲁教版地理必修第二册的“地域文化与城乡景观”一节为例论述如何结合新课标要求,进行高中地理跨学科项目式教学设计。

(一)发现问题,确立项目主题

1.发现问题

新课标的“课程内容”中提出“结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现”的要求。地域文化内涵丰富、外延广泛,在物质方面包括建筑、服饰、饮食等,在非物质方面包括价值观、制度、习俗、语言、艺术等。关于地域文化在民居建筑景观上的体现的案例适合被用在地域文化知识的教学中。“一颗印”是昆明的传统民居建筑。利用昆明的“一颗印”与北京的四合院呈现相关情景,能够激发学生学习兴趣和促使学生发现问题。

2.确立项目主题

民居建筑景观体现的地域文化通常涉及历史、美术、化学和物理等学科知识。“一颗印”可以视作南方的四合院。目前,昆明的老街区以及周边村庄仍然有“一颗印”。虽然“一颗印”是不少学生身边的地理事物,但他们可能对其中蕴含的地域文化感到陌生。“一颗印”是当地人与自然协调发展的产物。对“一颗印”的结构、材料、形制进行跨学科的分析,有助于学生发展高阶思维和实现深度学习。基于此,教师可以把“探究昆明‘一颗印’民居,寻找建筑景观中的地域文化”确立为本节的项目主题。

(二)制定教学目标,设计项目任务

1.依据新课标,制定教学目标

通过认真研读新课标和梳理教学素材可以发现,一方面,地域文化的形成和发展受自然地理环境影响;另一方面,不同城乡景观的差异有利于师生探究每处景观所在地域的文化特色及其对应的自然地理环境。依据新课标,教师为本节制定的教学目标可以是:让学生结合“一颗印”建筑景观实例,说出“一颗印”民居特点及其反映的地域文化,能够通过案例分析地理环境与地域文化之间的关系。

跨学科项目式教学的项目通常立足于真实而复杂的情境,指向实际问题的探究与解决,需要教师结合地理学科核心素养将教学目标进行分解。本节的核心素养教学目标可以是:(1)学生能够在“一颗印”地理实践项目活动中积极思考、勇于探索,用所学知识解决问题(地理实践力);(2)学生能够有较强的对昆明的“一颗印”的空间格局进行观察的能力,通过与北京的四合院的比较认识区域间的差异(区域认知);(3)学生能够从多个维度对“一颗印”进行分析(综合思维);(4)学生能够正确看待地理环境与人类活动的相互影响,形成尊重自然的品质(人地协调观)。

2.依托教学目标,设计项目任务

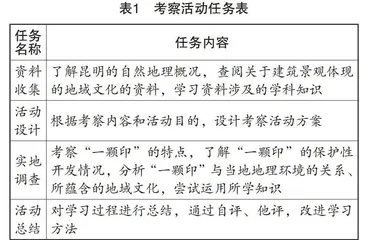

教师可以结合教学目标,以项目任务的形式帮助学生明确学习要求,通过如表1所示的考察活动任务表呈现任务内容,以此让学生自主进行活动策划,充分调动学生参与的积极性,培养学生解决问题的能力。

(三)实践操作,探究与解决问题

考察、实验、调查等地理实践活动作为学习地理课程的重要方式,有利于教师创设真实情境。基于真实情境的跨学科项目式教学在实践操作中需要聚焦主题。为了帮助学生完成项目任务,教师可以设计以下驱动性问题,通过问题链驱动探究活动的进行:(地理实践力)请观察“一颗印”的整体形态、屋顶、天井、墙体等,你认为其在结构、材料、形制方面的特点是什么?请你结合多门学科的知识,回答“一颗印”与地理环境的关系。(区域认知)“一颗印”体现了什么地域文化?(综合思维)地域文化与地理环境之间有什么关系?(人地协调观)如何保护“一颗印”、实现其发展?

在实施跨学科项目式教学时,教师需要引导学生进行跨学科知识融合,分析、探究不同地域文化对应的不同城乡景观之间有何差异,理解地理环境对地域文化的影响,对地域文化传承提出合理的建议,据此在如表2所示的探究活动过程表中做好记录。

(四)展示成果,总结评价

跨学科项目式教学需要教师进行终结性评价和过程性评价[5]。对学生所取得的成果的评价可以参考教师事先绘制的表格内容,对学生实践操作中的表现的评价可以依据如表3所示的考察活动评价量表(该表的“评价指标” 一栏可以与考察活动任务表的“任务名称”一栏一致)。

四、反思与启示

在核心素养时代下,创新学生的学习方式尤为重要,而跨学科项目式教学是支持学生地理学科核心素养发展的重要手段。与常规教学相比,跨学科项目式教学通过直观的方式,让学生能够明白书本上的知识是如何被运用到现实生活中的,不同学科的知识之间是如何相互渗透、相互联系的。部分学生在实践操作中受到的干扰因素多,学到的知识零散且不系统,这会给学生的知识建构带来困难,导致学生无法达成自主学习目标。对此,教师需要给予学生指导,使学生有更多收获。在后续工作中,教师应当培养自身的组织、协调、管理能力,进一步展开对跨学科项目式教学的研究,精心选择课程内容,合理地进行主题设定和项目设计、实施、评价等[6]。

【参考文献】

[1] 杜惠洁,舒尔茨.德国跨学科教学理念与教学设计分析[J].全球教育展望,2005,34(8):28-32.

[2] 施美彬,马懿宁.高中地理跨学科项目式教学评价实践研究:以“如何应对全球气候变化”主题研学为例[J].地理教学,2023(22):33-35.

[3] 杨明全.核心素养时代的项目式学习:内涵重塑与价值重建[J].课程·教材·教法,2021,41(2):57-63.

[4] 杨安宁,钱俊.一颗印:昆明地区民居建筑文化[M].昆明:云南人民出版社,2011.

[5] 张旖旎,王译民,张争胜.高中地理主题式跨学科教学设计:以“领海主权的时空证据”为例[J].地理教学,2023(7):31-35,59.

[6] 巴克教育研究所.项目学习教师指南:21世纪的中学教学法:第2版[M].任伟,译.北京:教育科学出版社,2008.