新教材背景下小学语文多文本阅读教学探究

作者: 黄海燕

【摘要】新教材的使用给小学语文教学带来了新的启示。新教材的内容更为关注学生阅读能力的培养和语文综合素养的提升。可见,在小学阅读教学中锻炼学生的阅读能力、提升学生的人文素养,是当前小学语文教师面临的重要课题。基于此,小学语文教师可以多文本阅读教学为策略,创新阅读教学方式,有效培养学生的阅读能力与人文素养。

【关键词】新教材;多文本;阅读教学;小学语文

为满足新时代的教育需求,2024年起,新的小学语文教材逐步使用。从新版小学语文教材的编撰特点来看,它对识字量和阅读量进行了适当的调整,凸显了对学生阅读能力的重视[1]。这给语文阅读教学提供了新的思路。在此背景下,笔者认为教师可以开展多文本阅读教学,以综合锻炼学生的语文能力。

一、新教材的变化

(一)课程目标的侧重

课程目标强调根据国家的教育方针和学生的身心发展规律,以完成特定的教育教学任务为基础,以提升学生学科核心素养为导向[2]。小学语文阅读教学的主要目的是培养学生的语言能力、思维能力、审美能力和文化素养。新教材强调学生语文综合素养的培养,要求学生在整体把握文章内容和思想情感的基础上,重点理解文章结构、写作方法等,体会其对作者表达思想感情的作用。

(二)教学内容的变化

新教材内容力求在学科知识和学生的认知特点之间寻求平衡,充分根据学生的认知特点构建学科知识结构,呈现循序渐进、积少成多、螺旋式上升的特点。具体而言,低年级内容侧重夯实汉语拼音和识字基础,以词语为核心进行语言锻炼,为中、高年级的学习进行铺垫;中年级内容侧重提升学生对课文片段的解读以及仿写能力,从片段过渡到语篇;高年级内容侧重对语篇的整体把握以及听说读写的综合练习,发展学生的语文综合素养[3]。

(三)训练项目的调整

新教材将训练项目的重心转移到课后的思考与练习上,强调学生先在语篇阅读过程中自主思考,再通过实践来提升对语言文字的理解与运用能力。教材通过精心挑选的文章和富有启发性的问题设置,让学生在理解文章大意的基础上,学会如何分析和评价作品,同时也教会他们如何鉴赏文学作品中的艺术特色和作者的情感表达,使他们能够更加深刻地体验到阅读的乐趣,并将这些知识内化为自身的能力。

训练项目的调整主要体现在两个方面。一个方面是训练内容的调整。新教材重视培养学生的独立思考能力,因此其训练项目的设计更加倾向于发展学生的思维。举例而言有三点。1.新教材在单篇阅读后设置的思考问题鼓励学生独立阅读,着重培养学生的独立思考能力。通过课后阅读的思考,学生不仅能更深入地理解文本内容,还能锻炼思维的敏捷性。2.新教材的训练内容强调将语文学习与日常生活相联系,鼓励学生走出教室,通过参与丰富多彩的社会实践活动锻炼思维的灵活性。3.新教材的训练内容强调语文知识与其他学科知识的融合,培养学生的跨学科思维。另一个方面是训练方式的调整。新教材通过精心设计的训练项目,激发学生的好奇心和探究欲,鼓励学生通过合作学习、项目式学习、实践拓展等方式探讨文本内容,从而培养学生的综合运用能力。

二、新教材背景下开展多文本阅读教学的必要性

结合上述论述可知,新教材的使用为学生提供了更为自由、广阔的阅读空间。多文本阅读教学作为一种新兴的教学方法,得到了小学语文教师的积极关注。它通过整合不同文本中的信息,打破传统单一文本的阅读桎梏,开辟更为开放和多元的学习路径,充分体现新教材所提倡的“1+X”阅读理念,在实践层面上展现出创新性和有效性[4]。教师在多文本阅读教学中精心策划课堂活动,使学生接触到丰富多样的文本。这些文本来自不同的文化背景、历史时期和作者,共同构成了丰富多彩的知识海洋。在这样的知识海洋中,学生不仅能拓宽自己的阅读视野,还能在文本的对比和整合中深化理解,形成批判性思维。此外,教师在引导学生进行多文本阅读的过程中,需要鼓励和指导学生自主阅读。这意味着学生不再只是被动接受知识,而是主动探索、发现和思考知识,从阅读中汲取智慧,感受语言文字的魅力,并在这个过程中寻求真理,培养独立思考和解决问题的能力。

三、新教材背景下开展多文本阅读教学的路径

(一)统整内容,丰富多文本教学资源

新教材在调整时充分考虑到了学生的实际需求与学习兴趣。它融入了丰富的文化元素,为学生营造了多彩的学习环境。在此背景下,教师开展多文本阅读教学,需要打破传统的教学模式,采取创造性的方法来统整内容,引导学生在多样的文本中探索和发现新的知识,延展阅读的深度和广度。

一方面,教师可以将语文教材内的文章进行巧妙重组,设置有序的任务群,保证学生通过完成任务群能体会到阅读过程的连贯性和系统性,同时能锻炼逻辑思维能力和问题解决能力。例如,教师将教材中关于历史上著名革命人物的语篇精心挑选出来,如《军神》《我的战友邱少云》《十六年前的回忆》等,将其构建成一个阅读单元,设计一个阅读主题。这些写人叙事文本往往生动传神、感人至深、发人深省。学生通过多文本阅读,既能更好地理解和吸收写人的手法,又能增强对伟大人物的敬意和对革命年代不屈不挠、坚守信念的精神的感悟,从而提升阅读效果。

另一方面,教师可以将课内和课外文本进行有机结合,拓宽学生的阅读视野。例如,在教授《找春天》这一课时,教师可以搜集有关春天的课外文学作品。比如,教师引入绘本故事《遇见春天》,让学生课后补充阅读,在脑海中形成温暖而充满生机的春天画面。这既能为学生带来更加丰富多彩、引人入胜的多文本阅读体验,又能提升学生的审美品质。

(二)深入内涵,拓展多文本教学广度

有的教师对多文本阅读教学的理解和应用存在误区,导致阅读教学内容形式化,缺乏深度与内涵,无法彰显阅读的核心价值[5]。这样的阅读教学还会影响学生深入阅读,阻碍学生批判性、创造性思维的形成。对此,教师应先深入解析主文本内涵,再适当选择附加文本进行多文本阅读教学。

具体而言,教师应对所要讲授的主文本进行深入体会和思考,让学生能够在阅读的过程中充分挖掘文本的内涵与价值。这样不仅能锻炼学生的阅读能力,还能让学生明确多文本阅读的方向。例如,在教授《纸的发明》一课时,教师可以先围绕主文本展开教学,引导学生梳理古人的书写载体发展情况,如“用刀在龟甲和兽骨上刻字,或把字铸刻在青铜器上—写在竹片和木片上—在帛上写字—用麻造纸,在麻纸上写字—蔡伦造出更轻便的纸”。梳理内容后,教师将重点放在蔡伦造纸的内容上,引导学生思考和讨论“为什么蔡伦造的纸能得到广泛使用和推广到国外”,学生由此讨论蔡伦纸张的制作原料、加工方法以及易于处理、形状不受限制、耐用等特性。在此基础上,教师给学生拓展课外阅读材料,如介绍张衡创造地动仪的文章、介绍祖冲之精确计算圆周率的文章、介绍毕昇发明活字印刷术的文章等。学生通过拓展阅读这些文章,能够更为全面地了解我国古代在众多领域的科技成就,感佩先人的智慧与创意,增强民族自豪感。最后,教师鼓励学生根据现实生活发挥想象力,写出设计一项小发明的思路,内容包括“设计缘起:你为什么想设计这个东西?—设计过程:你需要哪些材料以及技术来完成这项发明?—设计效果:你觉得自己的发明会在生活中得到广泛应用吗?为什么?”在小练笔中,学生需要结合前面阅读的多篇关于古人创造发明的文本,结合现实生活捕捉灵感,书写创意。小练笔结束后,教师鼓励学生分享心得,让学生意识到古人发明创造的不易,也意识到一项好的发明对社会的发展能起到重要的推动作用,从而学习古人从生活中不断积累经验、开拓创新的方法,能够从不同角度深入思考生活现象,积极培养想象力与创造力。

(三)搭建框架,提炼创新性议题

在搭建阅读教学框架时,选择恰当的议题至关重要。这是实现高质量多文本阅读教学的基石。

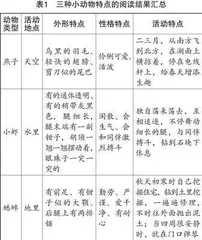

在设计议题时,教师可以考虑引入跨学科议题,即不只是从语文的角度理解当前文本内容,而是鼓励学生从其他学科角度、调动丰富的生活经验去理解当前的文本内容。例如,教师可以将《燕子》《小虾》《蟋蟀的住宅》三篇课文整合起来开展多文本阅读教学,并设计跨学科议题——“小动物的特点”,让学生进行小组合作,用表格的形式梳理三种动物的特点。通过比较阅读,学生结合生物学科、科学科学的知识,梳理出如表1的内容,从而不仅较为全面地了解燕子、小虾、蟋蟀的特点,还能产生观察自然的欲望,初步认识大自然万千生命的奇迹,形成科学探究的意识。最后,教师鼓励学生结合语文学科的描写方法、生物学科的分析方法、自然学科的观察方法,选择一种自己喜欢的小动物进行描写,实现跨学科议题的延伸。这样不仅能加深学生对文本内容的理解,还能有效锻炼学生运用知识的能力,培养学生的科学探究精神。

教师也可以设计开放性议题,激发学生的创新精神。例如,教师可以设计以月亮为议题的阅读活动,并引入《走月亮》《月迹》《月是故乡明》等多篇文本,构建跨文体阅读框架,使学生在沉浸式的阅读体验中,深入探讨作者借助月亮来表达的情感,从而深刻把握月亮在我国文化语境下的含义。这样既能拓宽学生的知识视野,又能促进学生对文本的创造性理解。

结语

多文本阅读教学是当前新教材背景下小学语文阅读教学的一大趋势。教师应创造性地开展多文本阅读教学活动,有效组织阅读课堂,让学生在丰富的阅读材料中不断提升语文阅读能力和人文素养。

【参考文献】

[1]张小芬.小学语文教师使用新教材出现的新问题研究[C]//华教创新(北京)文化传媒有限公司,中国环球文化出版社.2022智慧校园文化建设与教育发展高峰论坛论文集.[出版地不详]:[出版者不详],2022:2222-2226.

[2]徐诗扬,黄金明.小学语文课程教学设计的规范性研究[J].语文建设,2019(18):63-68.

[3]张庆红.基于统编新教材的小学语文多文本阅读教学浅析[J].文科爱好者(教育教学),2019(5):217-218.

[4]黄三红.小学语文阅读教学中文本细读的应用分析:评《学语习文—小学语文阅读教学设计指要》[J].语文建设,2023(8):81.

[5]小学语文阅读教学主问题设计现状调查研究[D].镇江:江苏大学,2022.

作者简介:黄海燕(1973—),女 ,广西南宁市江南区南乡小学。