初中数学教学中导学互动教学模式的应用策略

作者: 莫中佐

【摘要】初中数学教师在课堂各个环节开展多样化的导学互动教学活动,不仅可以活跃课堂氛围,提高学生学习的积极性,还能突出学生的主体地位,增进师生之间、生生之间的关系,促进彼此之间的交流与沟通,进而提升学生的认知。文章从课堂导学、课堂教学、课堂总结、课堂评价四个环节出发,阐述教师在初中数学课堂教学中运用导学互动教学模式的具体策略。

【关键词】初中数学;导学互动;教学模式

作者简介:莫中佐(1972—),男,广西贺州市八步区铺门镇铺门中学。

双向性是教学中一个重要的特征,它指教学并不是教师单方面的知识讲授,还包括学生对知识的吸收与应用,同时,教师与学生之间紧密关联,需要产生有效的互动。然而,传统的单向授课模式并不能满足上述教学要求。若想实现高效的双向教学,初中数学教师需要合理运用以导向教学、互动教学为主的导学互动教学模式,为学生创造平等自由的学习空间,营造轻松的学习氛围,使其能够进行良好的互动交流,从而在沟通探讨的过程中提高知识理解的效率,提升课堂学习的效果。

一、导学互动教学概述

导学互动教学的重点在于把传统的被动学习模式转变为主动学习模式,以导促学,激发学生主动求知的热情,从而改善其课程学习的效果。在导学互动活动中,教师应当创造更多师生互动、生生互动的机会,实现学生与教师、学生与学生之间的有效交流,使学生在沟通与探讨的过程中加深对学科知识的理解与认识,增强他们自主探知的信心与动力,提升其课程学习质量。

二、导学互动教学的主要特点

(一)贯穿全程

贯穿全程是导学互动教学的特点之一。在初中数学课堂上,教师可以把导学互动教学模式应用于课堂导学、课堂教学、课堂总结、课堂评价等各个环节中,构建以学生为主的教学课堂,突出学生的主人翁地位,为其提供充足的自主探知空间,创造更多交流学习的机会,从而实现以导促学,提升数学导学互动教学的质量。

(二)师生互动

师生互动是导学互动教学的另一个特点。数学教师在开展教学时,需要明确自身引导者和组织者的身份,尊重学生,认同他们的主体地位,开展更加平等、开放的师生互动。这样不仅可以转变学生对数学课程、对教师的看法,缓解其紧张的学习情绪,还能提升其主动与教师沟通的勇气,从而真正实现教与学的深度融合,提升课程教学的效果。

(三)小组合作

小组合作是导学互动教学的第三个特点。为了增强学生自主学习的信心,数学教师需要构建更加自由、灵活的互动交流课堂,开展以小组为单位的知识探究活动。在小组学习活动中,成员之间需要针对所学内容进行交流探讨,如讨论对数学知识的困惑,探究数学难点问题,探讨知识运用方法等。另外,组与组之间也可以进行互动交流,如分享本组学习成果,讨论彼此的探知方法等。小组学习活动的开展不仅可以打破传统单向的授课模式的束缚,还能有效增强学生主动探知的动力,从而提高其合作学习的效率。

三、初中数学教学中开展导学互动教学的具体措施

(一)融入趣味元素,营造积极互动氛围

在课前导学环节,数学教师可以巧妙融入各种趣味元素,结合当前学生的求知需求以及单元教学内容,设计灵活有趣的预习探知活动,以此来营造更加轻松的学习氛围,激发学生参与“知识抢答”“逻辑推理”等导学活动的兴趣,使其在师生互动、师生交流的过程中初步了解单元知识。

1.开展抢答游戏活动

调动学生的求知积极性,使其初步了解单元知识是课前导学的主要目的。教师需要巧妙利用游戏活动营造轻松的学习氛围,借助各种趣味元素激发学生交流探知的兴趣,使其能够积极主动地参与导学活动,通过有效的互动交流实现对单元知识的初步认识,从而提升导学探知的质量[1]。

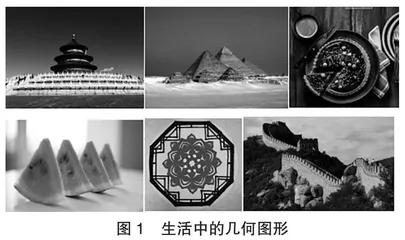

以沪科版数学七年级上册第四章“几何图形”导学为例。在课前导学环节,为了让学生对几何知识产生强烈的好奇心,激发他们研究图形知识的热情,教师可以利用生动的图片开展抢答游戏,使学生在师生交流的过程中消除抵触情绪。例如,数学教师可以利用多媒体设备展示与现实生活相关的图片(如图1),提出相应问题:“(1)哪些图片中含有圆柱体?(2)哪些图片中含有圆形?(3)哪些图片中有长方体?(4)哪些图片中含有三角形?(5)哪些图片中的图形是立体图形?(6)哪些图片中的图形是平面图形?”

另外,教师可以结合授课内容稍微增加抢答问题的难度,由此引出此单元的重难点知识:“观察图片,说出平面图形和立体图形具有哪些特征?如何区分平面图形和立体图形?”对于上述问题,教师可以为学生提供充足的讨论时间,先让他们相互交流自己的观点,再以小组方式进行抢答。教师可以根据个人得分和小组得分评出获胜者,并给予相应奖励。数学教师通过设计问题抢答导学活动,既可以快速调动学生探知的积极性,又能让他们在互动交流的过程中初步了解单元知识,从而为之后的课堂教学打下良好的基础。

2.开展衔接推理活动

各个数学知识点并不是孤立存在的,而是具有一定的内在逻辑关系。若想增强学生自主探知的动力,提升其学习效果,教师可以结合数学知识体系开展衔接推理导学活动,借助学生已有的经验,引导学生探讨新知识与已掌握知识之间的联系,使其在推理交流的过程中对单元新知识形成初步理解[2]。

以沪科版数学七年级下册第七章“一元一次不等式”导学为例。由于此单元知识与七年级上册所学的一元一次方程具有一定的关联,因此,在导学环节,教师可以结合学生已有的学习经验开展衔接推理活动。在此项活动中,学生需要探讨一元一次不等式与一元一次方程之间的联系,根据教师给出的提示,讨论两者的相同之处和不同之处。比如,教师可以让学生根据一元一次方程的定义,推理一元一次不等式的定义以及不等式的解的定义;根据等式的基本性质,推理一元一次不等式的基本性质;根据一元一次方程的解题过程,推导一元一次不等式的解题过程。教师通过设计衔接推理活动,能够促使学生主动交流,借助已有经验自主探知,从而提高学生学习的效率。

(二)创造互动条件,引导学生自主交流

在教学过程中,数学教师需要为学生创造更多的互动条件,开展组内交流、组间交流等多元化的导学互动活动,让学生在互动的过程中加深对数学理论或概念的理解,牢固掌握数学技能的应用方法,从而提升自主探知、合作学习的效果。

1.开展组内探知活动

为了增进学生之间的互动交流,提升其合作学习能力,数学教师可以利用导学互动教学模式开展小组交流学习活动。教师需要把班级学生分成多个合作探知小组。在分配组员的过程中,教师可以遵循同组异质原则,把各层级学生划分到同一个小组中,使各组的综合学习水平相近;也可以按照同组同质原则,将综合能力相近的学生划分到同一个小组中,使各组之间形成不同的学习层级。各学习小组需要针对教师所给的任务进行交流讨论,交流各自的观点和看法,透彻理解知识,得出结论[3]。

以沪科版数学八年级上册第十四章“三角形全等的判定”一课为例。教师可以开展小组合作探知活动,让各组探寻不同的三角形全等的判定方法。例如,教师按照同组异质原则进行分组,为A组提供图2,同时给出AB=ED、AB∥ED、AC∥EF三个条件;为B组提供图3,并给出∠A=∠A´、∠B=∠B´、BC=B´C´三个条件。对此,A、B组学生分别讨论两个三角形边与角之间的关系,推导出“两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等”这一结论。

教师通过开展组内探知活动,既可以增进学生之间的交流,又可以提高学生的合作学习能力,使其通过交流讨论加深对数学知识的理解,提升课堂学习效果。

2.开展组间交流活动

数学教师可以运用导学互动教学模式开展组间交流学习活动,让各小组分享本组的学习成果,概述最终探知结论,并让各小组之间针对学习结论进行探讨交流,提出有价值的深度思考问题,通过解答问题加深对单元知识的理解。

以沪科版数学八年级下册第二十章“数据的频数分布”一课为例。这一单元要求学生了解统计的意义,能够科学分类和整理原始数据,制作简单的统计表格。为了提高学生的数据统计能力,教师可以开展组间交流活动。教师可以给各组布置不同的数据统计任务,如让A组调查班级男生的身高,制作数据统计表格,总结数据分布规律;让B组调查上节课的数学测验结果,按照优秀、良好、达标三个类别制作统计表格,分析数据分布特点;让C组调查班级学生每天体育锻炼的时间,制作数据统计表,描述表中某组数据的出现频率。各组完成任务之后需要对彼此的学习成果进行交流讨论,针对表格信息提出相应问题,探讨某项数据频数分布的特征,讨论寻找数据出现的频率的意义。学生通过参与组间交流活动,能够实现对单元知识的深度理解,同时提高学习效率。

(三)指导知识梳理,总结课堂所学内容

在课堂总结环节,若想帮助学生更加高效地复习所学知识,教师可以利用思维导图工具开展知识梳理活动。在梳理知识的过程中,教师需要指导学生绘制树状图,使其科学分类和汇总单元知识,进一步了解单元各知识点之间的联系,从而构建逻辑清晰的数学思维导图[4]。

以沪科版数学九年级上册第二十二章“相似三角形的判定”一课为例。教师需要指导学生绘制思维导图,使其在互动交流的过程中系统梳理单元知识。教师可以先让学生讨论这一课包含哪几部分知识,再让学生总结判定三角形相似的方法。之后,教师可以与学生一同制作思维导图。在此过程中,教师可以引导学生对所学知识进行科学分类,指导他们按照树状图样式关联各知识点,从而直观展示知识之间的联系,构建完整的思维导图。学生通过与教师互动沟通,能够掌握高效的知识梳理方法,进而提高知识总结的效率。

(四)开展互动评价,促进学生全面发展

数学教师需要把导学互动教学模式应用于课堂评价环节,结合评价标准,开展多主体、多形式的教学评价活动。教师可以开展组内互评,让学生围绕学习过程、学习态度、学习结果对同组成员进行客观评价。教师也可以对班级学生进行全面评价,针对学生的不足之处提出改进建议,促进他们的全面发展[5]。

以沪科版数学九年级下册第二十五章“三视图”一课为例。在课堂评价环节,教师可以引导学生进行小组互评,评价同组成员是否积极参与小组活动,是否积极讨论物体的三视图,是否高效完成合作任务等。之后,教师可以对各小组进行客观点评,评价各组是否真正明白三视图的作用,是否理解投影的意义,是否达成学习目标等。同时,教师可以提出改进建议,让学生在查漏补缺中提升学习质量,得到全面发展。教师通过开展教学评价活动,既可以提升学生自我反省的意识,转变他们对课堂评价的看法,使其积极参与互评活动,又可以让学生查漏补缺,提升综合能力,进而促进学生的全面发展。

结语

综上所述,若想增强课程教学的有效性,初中数学教师可以采用导学互动教学模式,针对各个环节设计形式多样的互动探知活动,让学生在师生交流、生生交流中提高学习效率,提升学习能力。

【参考文献】

[1]刘长海.初中数学教学中导学互动教学模式的实施[J].学园,2022,15(35):26-28.

[2]张创奇.导学互动教学模式在初中数学教学中的应用与研究[J].数学学习与研究,2022(34):41-43.

[3]王曼.“导学互动”教学模式在初中数学教学中的应用[J].基础教育论坛,2022(34):3,6.

[4]陆楗.导学互动教学在初中数学中的实践刍议[J].知识文库,2022(21):91-93.

[5]胡燕,张恩荣.导学互动:初中数学教学新模式新应用[J].基础教育论坛,2022(30):70-71.