浅谈高中物理教学中如何提高学生的抽象思维能力

作者: 王建国

【摘要】文章以培养学生进阶思维品质、促进学生实现深度物理学习为出发点,探讨了核心素养视域下的高中物理教学策略,提出完善教学问题设置、渗透物理思想方法、引进小组合作模式等定向培养与提高学生抽象思维能力的方法,意在通过对常规化、模式化高中物理教学形式的革新与完善,更好地突出物理学科的育人价值与作用,为当代高中生全面发展与终身发展助力。

【关键词】高中物理;物理教学;抽象思维能力

作者简介:王建国(1968—),男,甘肃省陇南市礼县实验中学。

物理学是一门以研究物质结构、相互作用及运动基本规律的基础学科,其不仅与数学、化学、生命科学等学科之间有着极为密切的联系,同时也在推动人类生产生活方式变革、促进社会进步与科技发展上作出了巨大贡献。物理是高中课程的重要组成部分。但就目前的高中物理课程教学实践情况来看,普遍存在学生抽象思维较弱的问题,影响了育人目标的落实。因此,在高中物理课程教学中,教师应采取行之有效的策略对高中生的抽象思维能力进行定向培养。

一、完善教学问题设置,促进学生有效思考

问题是引发学生思维活动的关键抓手[1]。在核心素养视域下的高中物理教学中,为了更好地发挥与凸显出提问对学生思维能力进阶、学习效率提升的促进作用,高中物理教师要重视对教学问题的精心设置,通过向学生提出精准导向重难点掌握、关键点突破的核心问题,激活学生的思维,让学生学会运用抽象思维进行主动思考、积极思考,进而实现深度物理学习。

例如,在人教版高中物理必修第一册“质点 参考系”一课的教学中,在引领学生学习“物体与质点”这一重要物理概念时,高中物理教师可通过优化教学问题设置的方式促进学生的有效思考,锻炼学生的抽象思维能力。

首先,教师可以利用多媒体设备为学生呈现现实生活中一些常见的物体运动情形,如天空中翱翔的雄鹰、操场上挥洒汗水的足球队员、游乐场中玩耍的儿童、马路上行驶的汽车、篮球场上处于不断运动过程之中的篮球,以此来为学生创设生活化的物理教学情境,在拉近学生与物理课程之间的距离的同时,将学生的注意力牢牢锁定在物理课堂之中。接着,教师可从上述物体运动情形中提炼出核心教学问题:“如何准确描述雄鹰、足球队员、儿童、汽车与篮球等物体的运动情况?”驱动学生主动联系生活实际与物理知识展开思考与探讨,进而得出“物体有大有小,且形状不一,无法全面而又精准地描述出物体的运动情况”这一结论。教师可立足学生这一结论,以问题“如果忽略物体的大小与形状,将其看为一个点是否能够描述出它的运动情况?”完成本课课题的揭示,促进学生展开物理抽象思考。

其次,教师可以组织学生应用数形结合的思想方法将上述运动情形中的物体抽象为一个点,并结合图形描述与表达物体的不同运动情况。如,将翱翔于天空中的雄鹰视为一个点,可忽视雄鹰翅膀的运动情况,仅描述雄鹰从哪一位置移动到哪一位置上;将马路上行驶的汽车看为一个点,可利用路程、时间和速度的表达式 s= vt,描述出汽车的行驶速度与距离;将篮球视为一个点,可忽略篮球的自转,仅描述篮球的位置变化。在这个教学过程中,学生能够充分感知到在物理问题研究中,可以忽视问题次要因素,突出问题主要因素,以及建立理想化物理模型的重要作用与现实意义,其学习潜能与发散思维也会得到相应的激活[2]。在此基础上,教师可以提出引导性问题:“这种物理建模方法在研究物体运动情况上存在哪些不足?在什么情况下可以将处于运动状态中的物体看为一个点?什么情况下不能?为什么?”转换学生的问题思考方向,促进学生的逆向思考。

最后,教师可以对之前所提出的核心问题进行变形,如“研究翱翔于天空之上的雄鹰的翅膀运动方式时,可以将雄鹰翅膀看作一个点吗?研究行驶于路面之上的汽车车轮的转动情况时,可以将车轮看作一个点吗?”引导学生对“质点”这一基本物理概念展开更为多元与发散的思考,使其通过物理建模与物理抽象精准把握“一个物体能否被看作是质点,主要是由所需研究的问题决定的”这一知识点,进而在后续的物理学习与物理质点问题解决过程中学会结合具体问题进行具体分析,规避学习障碍与认知误区。

“质点 参考系”是高中物理课程的第一课,对高中生学习物理学科知识、解决物理问题起到举足轻重的作用。在本课中,“了解在什么情况下可以将物体看作质点”是高中生所需把握的关键内容,同时也是学生在研究物体运动状态过程中极易出现障碍的难点。在应用问题导学法引领学生学习本课时,教师应从学生的日常生活中抽象出物理质点问题,并基于实际让学生以物理建模的方式对不同情况下物体的运动状态、形态进行分析探讨。这样做不仅能够让学生更为精准地把握质点的概念与确定质点的方式方法,还能让学生在基于经验事实建构物理模型时,锻炼、提升自身的物理抽象思维与质疑论证思维,进而实现思维品质与学习品质的进阶。

二、渗透物理思想方法,转变学生思维方式

物理思想方法是物理学科实质内涵的集中体现[3]。在以提高学生抽象思维能力为主要育人目标的高中物理教学中,向学生积极渗透物理思想方法,有利于学生对物理学习规律的把握与学生物理学习质量的提升。基于这一认识,教师在引领学生展开物理学习活动时,可以因势利导地将“控制变量”“等效替代”“转换放大”“实验推理”“理想模型”等重要思想方法融入其中,让学生更为精准地把握学习物理知识、解决物理问题的技巧方法,并在举一反三与灵活运用物理思想方法的过程中改善思维定式问题,逐步提升物理抽象思维能力。

例如,在人教版高中物理必修第一册“力的合成与分解”一课的教学中,教师可以向学生渗透物理思想方法,在开阔与丰富学生物理解题思路的同时,促进学生思维方式的转化与抽象思维能力的提升。

【例题】已知,有一个物体在受到一个大小为32N,方向水平向右的力的同时,还受到一个大小为44N,方向竖直向上的力,试求这一物体所受两个力的合力的大小与方向。

【问题解析】这是一道典型的力的合成问题,可运用平行四边形法则根据题意建构物理模型。由于该例题的文字描述内容相对较多,缺乏图形的辅助作用,这就使得部分高中生在解决这一物理力学问题时往往会出现解题方向模糊不清、解题思路混乱的问题。基于此,教师可以向学生渗透理想模型法与实验推理法,让学生在物理思想方法的辅助与加持下更为准确地把握解题的关键,实现高效解题[4]。

【解法一】运用理想模型法解题

理想模型法,是一种运用理想化的思维方式将复杂抽象的问题简单化,通过建构简单易懂、直白形象的物理模型的方式突出问题主要因素、忽略问题次要因素的物理思想方法。在引导学生应用这一物理思想方法解决本课例题时,教师可鼓励学生根据题意绘制对应的物理图形,完成物理建模与抽象,进而实现有效解题。

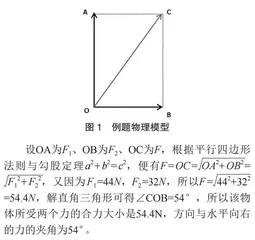

比如,以问题中的物体为原点建立点O,根据题意可知,物体同时受到水平向右方向与竖直向上方向两个力的作用,那么便有OA为物体所受竖直向上的力,OB为物体所受水平向右的力,OC为两个的力的合力(见图1)。

设OA为F1、OB为F2、OC为F,根据平行四边形法则与勾股定理 a2 + b2 = c2,便有F = OC = OA2+ OB2 =F12 + F22,又因为 F1 =44N,F2 =32N,所以F = 442+322=54.4N,解直角三角形可得∠COB=54°,所以该物体所受两个力的合力大小是54.4N,方向与水平向右的力的夹角为54°。

【解法二】运用实验推理法解题

实验推理法是一种以物理实验为核心载体的物理思想方法,在解决一些抽象复杂的物理问题、分析探究一些无法直接验证的物理现象的过程中,可借助形象的物理实验进行转化,最后再由实验结论类比推理问题的结果或现象的本质。在引领学生应用实验推理法解决本课例题时,教师可基于对学生学习水平与能力的把握,将学生划分为若干个能力均衡、水平相近的学习小组,让学生将求解问题变式为实验探究目的,合作展开物理实验活动,并设计物理探究实验方案(见表1)。

在这一过程中,学生不仅实现了对复杂抽象物理问题的有效解决,还能提升自身的合作学习能力与抽象思维能力,培养学生物理学科核心素养的育人目标自然也能顺利落地和实现。

三、引进小组合作模式,培养学生思维张力

沟通与交流是引发学生思维碰撞的有效方式[5]。在核心素养视域下的高中物理教学中,教师可基于对学生思维发展特点的把握,将小组合作学习模式引入学生的物理学习过程之中,让学生在合作探究中通过共享思维、交流学习经验的方式获得更为丰富的物理学习体验,使其得到抽象思维能力的发展。

例如,在人教版高中物理必修第二册“抛体运动的规律”这一课的教学中,教师可以组织学生以小组合作的形式探讨“平抛运动的速度”这一核心知识点。首先,教师可为学生布置“结合‘探究平抛运动的特点’物理实验经验,以思维导图的方式呈现出在平抛运动中物体的速度和位移随时间的变化关系”这一前置性学习任务,并在学生自主完成这一任务后,从思维导图制作的全面性与平抛运动特点梳理的准确度两个层面对学生进行客观评价,将其划分为A、B、C三个层次,并以A∶B∶C=1∶2∶1的结构组建合作学习小组。其次,教师可以提出问题:“在研究直线运动时,是怎样得到物体速度与时间的关系的?平抛运动与直线运动有何差异?研究平抛运动中物体速度与时间的关系可以从哪些方向入手?”激活学生的思维,驱动学生展开小组探讨与交流,使其在观点与想法的碰撞中得到思维张力的培养,达成共识,即“可遵循研究直线运动的思路,从平抛运动相互垂直的两个方向上分别研究物体速度与时间的关系”。最后,在各个学习小组通过建构理想物理模型、科学控制物理问题变量、合理应用物理思想方法完成对“平抛运动的特点”的探究分析后,教师可以让各个学习小组的代表上台阐述本组合作学习的过程与结论。教师还可将教学评价渗透与融入学生的学习成果展示过程之中,让学生通过自评、互评等多种评价方式自主展开对物理学习过程的反思质疑与审视批判,进而使其在自我批判与反思中形成敢于批判、善于质疑的良好思维习惯。

结语

总而言之,在核心素养视域下的高中物理教学中培养、提高学生的抽象思维能力,不仅是提升高中生物理学习质量与效率的有效方法,同时也是落实培养学生物理核心素养育人目标的可行路径。因此,高中物理教师要重视学生抽象思维能力的培养,紧密结合高中生的思维发展特点去优化、完善物理课程教学形式,通过设置有效教学问题、渗透物理思想方法、引进小组合作模式的方式驱动学生物理学习方式的转变,以此来让学生更为精准地把握物理学科的实质内涵,得到思维品质的稳步进阶与物理学习水平的逐步提升。

【参考文献】

[1]徐晓纯.高中物理教学中培养学生抽象思维能力的策略研究[J].数理天地(高中版),2022(24):63-65.

[2]何水强.浅谈高中物理教学中如何提高学生的抽象思维能力[J].广西物理,2022,43(4):228-230.

[3]王正浩.探析高中物理多元思维能力的培养[J].数理化解题研究,2022(24):80-82.

[4]陈振珊.培养高中生抽象思维能力 全面提高高中生物理素养[J].数理化解题研究,2022(18):70-72.

[5]朱义基.高中物理模型教学与思维能力培养[J].文理导航(中旬),2022(7):94-96.