新课标背景下初中历史项目化教学策略研究

作者: 李崇德

【摘要】新课标背景下,初中历史教师应开展项目化教学,让学生了解历史发展的基本线索和重要事件。在实际教学中,教师可以从确定单元主题、搭建学习支架、开展小组研学、展示项目成果、评价多元项目这几个方面出发,探索项目化教学的有效实施路径,优化课堂学习方式的同时,引导学生深入探究历史知识,从而有效培养学生的学科核心素养。

【关键词】初中历史;新课标;项目化教学

作者简介:李崇德(1977—),男,福建省三明市清流县教师进修学校。

项目化学习是指学生通过特定主题的项目,在搜集资料、小组探究、实践体验等过程中内化知识的一种学习方式。教师积极开展初中历史项目化教学,能够有效落实对学生核心素养的培养。教师应结合历史学科的特点,积极整合教学资源,设计特定的项目主题和任务,鼓励学生主动探索、创新,从而习得知识、掌握技能。

一、初中历史教学中应用项目化教学的必要性

(一)响应改革要求,发展核心素养

当下,随着教育改革的不断深入,教师需要在日常教学工作中注重培养学生的核心素养,促进学生全面发展,同时还需要构建相对完善的基础教育课程体系。为了加强学生核心素养的培养,教师需要积极更新教学理念,并对教学理念和教学模式进行优化。项目化教学是一种相对新颖的教学模式,其通过合作交流、探究任务、成果展示等环节,培养学生的合作意识、解决问题能力和创新思维[1]。因此,教师应基于《义务教育历史课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)的要求,开展特定主题的项目式教学活动,充分发挥这种教学模式的优势。

(二)丰富学习方式,深化知识理解

历史是一门研究过去的人、事、物的学科,与学生现在的生活有着明显的距离。如何将遥远的历史事件与现实生活联系起来,是历史教师在教学中面临的重要问题。项目化教学的开展能够为学生提供丰富的学习方式,教师选择特定的时间节点或事件创设真实的情境,并提出具有驱动性的问题,让学生基于主题研究史料,解决项目中的问题,深化知识理解的同时,有效调动情感态度[2]。值得注意的是,项目化教学与历史教学的融合任重而道远,为了提升教学效果,教师需要不断研究和探索。

二、新课标背景下初中历史项目化教学策略

(一)项目主题:多维度确定,明确细分和定位

项目主题是教师实施项目式教学的前提,教师应在充分分析历史知识的基础上,根据教学目标对教学内容进行细分和定位,多维度确定项目主题。例如,教师可以基于单元主题来确定项目主题,通过对单元知识的整合和编排,形成多样化的项目主题[3]。另外,教师也可以基于知识结构来确定项目主题,结合历史时间线索,充分分析教材知识结构,将知识串联起来设计活动,并从中提炼出项目主题。

以部编版初中历史七年级上册第21课“活动课:让我们共同来感受历史”为例。教师基于教材呈现的知识结构,从学生的兴趣出发,从人、事、物等角度提炼项目主题。首先,考虑到很多学生对历史题材的小说、影视剧等感兴趣,教师设计以“如果你穿越了”为主题的调查表,要求学生认真完成以下问题:①你想回到哪个朝代?②这个朝代哪里吸引了你?教师通过分析调查表的填写情况,对学生的兴趣点有进一步的了解,有利于确定项目主题。同时,“穿越”这一背景能帮助学生树立时空观念,有利于提升学生的核心素养。其次,通过分析调查表,教师发现部分学生对不同朝代的服饰、饮食等文化较感兴趣,从而选择其一作为项目主题来开展教学活动。例如,教师确定“从服饰看历史”的项目主题,并让学生进行分组,要求学生选择最感兴趣的朝代作为研究对象,分工完成包括朝代特点、服饰特点、服饰形成过程、服饰的影响等史料搜集与整理。最后,教师按照历史朝代顺序,邀请各小组上台分享项目探究成果。基于此,教师立足于各小组的项目探究成果,引导学生总结服饰特点及其反映出来的社会风气,从而让学生体会到历史探究活动的实际意义。

(二)项目支架:基于学科特点,搭建学习支架

项目式教学具有持续性、综合性等特点。由于历史学科的特性,部分学生对相关人物、事件等存在认知不全的问题,导致在参与活动时会遇到一些困难。由此可见,教师在项目化教学中有必要为学生搭建学习支架。

1.设计与课时内容相符的驱动性问题

在初中历史课堂中开展项目化教学,教师需要结合课时内容和教学目标,设计与其联系紧密的驱动性问题。具体而言,教师设计的驱动性问题应具有一定的针对性和探究性,且内容不能过于宽泛,旨在让学生通过驱动性问题逐步探究历史,逐渐引导学生进行深度学习[4]。

以部编版初中历史八年级下册第3课“土地改革”为例。为了让学生了解土地改革的历史意义,教师将本课分为两个课时进行教学。其中,第一课时主要以教材知识为基础,着重引导学生探究土地改革的相关政策及开展过程。教师可以设计如下驱动性问题:

问题1:分析完成土地改革前新中国的土地占有情况,说一说从中看出了哪些问题?

问题2:封建土地所有制与农民土地所有制有哪些异同点?

教师以驱动性问题为支架,引导学生逐步探索知识点。在此过程中,学生结合教材内容对问题1进行分析,发现完成土地改革前只占农户总数不到7%的地主、富农,却占有总耕地的50%以上,而占农户总数57%以上的贫农、雇农,仅占有总耕地的14%。通过对比分析,学生逐渐意识到土地改革的必要性,并开始主动探究与土地改革的相关内容。而后,通过对问题2的探究,学生对比土地占有者、地主阶级与农民关系、产品分配、土地归属等方面的异同,对土地改革中的措施形成更清晰的认识,并意识到土地改革能够让农民真正成为土地的主人。

2.针对不同活动环节搭建必要支架

项目式教学过程中,教师会设计多个活动环节,引导学生参与体验和动手实践,从而形成丰富的学习体验。支架的搭建能让教学更具有深度,提高课堂教学质量。在设计支架时,教师可以将教材作为蓝本,将理论知识转化为项目化教学支架,还可以引入必要的图文信息。

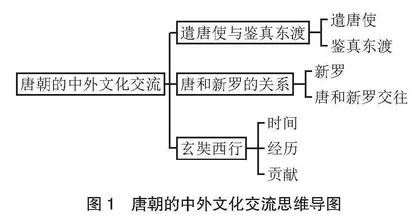

以部编版初中历史七年级下册第4课“唐朝的中外文化交流”为例。教师围绕“遣唐使与鉴真东渡”“唐与新罗的关系”“玄奘西行”搭建支架,帮助学生梳理学习思维。首先,教师在课堂导入环节向学生展示简易的思维导图(如图1),学生在观察与思考后,主动提出问题:“为什么唐朝当时与周边国家有文化交流?遣唐使来大唐学习什么呢?”由此,教师借助思维导图,激发学生的学习兴趣。

其次,通过教学活动的深入,教师可鼓励学生运用所学内容,补充完善思维导图,让学生在发现问题、分析问题、解决问题的过程中,构建完善的知识体系。

可见,教师积极搭建与项目相关的支架,并在学生探究时给予学生一定的指导,能够助力学生高效完成不同环节中的项目任务,有利于促进学生的全面

发展。

(三)项目研学:开展小组合作,有序完成任务

学生以小组合作的方式探究项目任务,可以有效提高学习效率。具体而言,教师可以在项目学习开展前,与学生共同制订活动计划,明确小组人数、人员安排、活动任务等,让学生全员参与活动。同时,活动要包含自主探究和合作讨论两个部分,使学生既有独立思考的空间,又能与同伴交流真实想法[5]。

以部编版初中历史八年级下册第20课“活动课:生活环境的巨大变化”为例。首先,在教学初始阶段,教师利用多媒体设备展示家乡几十年前与如今的图片,让学生认识到生活环境产生的变化,并开展以“生活环境变化知多少”为主题的项目活动,结合项目主题制订项目计划。该计划应包括调查小组、调查形式和调查对象等要素。其次,教师通过布置任务的方式,让学生了解过去几十年生活环境的重大变化,如“以小组为单位,选择一个或多个探究地点,记录和观察地点的生活环境变化情况。”各小组可以选择老街区、老建筑或是重新开发的区域作为探究地点,围绕该地点的历史、建筑风格、人口变化等搜集资料,分析环境变化的原因及这种变化所带来的影响。在此过程中,学生通过对资料进行分析和对比,有效增强了自身的历史意识、观察能力和实践能力。最后,各小组将学习成果整理成含有调查资料、探究结果、个人想法等内容的报告,并分享和讨论,从而逐渐明确生活环境变化的影响和意义。

(四)项目成果:鼓励展示成果,提高思维品质

成果展示是项目式教学中的重要组成部分,具有展示性和总结性。在初中历史教学中,教师可以鼓励学生以海报、论文、报告等形式展示自己的学习成果,让学生在总结项目研究成果的同时,收获成就感,增强学习的信心。另外,成果展示环节中,学生可以针对学习中遇到的问题或是项目活动结束后尚未解决的问题进行分析研讨,从而深入理解课程内涵,实现深度学习。

以部编版初中历史七年级下册第22课“活动课:中国传统节日的起源”为例。教师设计以“传统节日的起源与演变”为主题的项目活动,并在小组研学前提出具有启发性的问题,为项目化教学指引方向。在课堂教学结束后,教师设计课后任务,要求学生从我国传统节日中,选择一个自己感兴趣的节日,并自行制订项目方案,展开深入探究。如此,学生在搜集、整理资料的过程中,逐渐对传统节日文化形成系统的认识,无形中传承和发扬了传统文化。此外,为了检验学生的项目学习成果,教师可安排成果展示环节,鼓励学生分享自己的探究过程,并以幻灯片、海报等形式呈现学习成果。最后,教师根据学生成果的展示情况,给予学生个性化的指导,从而促进学生综合能力的发展。

(五)项目评价:立足学生发展,开展多维评价

评价量表是学生明确学习任务要求和改进学习成果的依据,能够帮助学生了解学习的真实效果。在初中历史教学中,教师应结合不同的项目主题,以及新课标背景下对学生核心素养的培养要求,细化评价量表的内容。另外,教师应借助评价量进行多维度的评价,以保障项目评价的有效性。

以部编版初中历史七年级上册第4课“夏商周的更替”为例。为了让学生了解西周的分封制度及其作用,教师在讲解“分封制”时进行项目化教学活动,并开展评价工作。首先,教师在项目活动中为学生设计探究任务:“为什么要确立分封制?何人可做诸侯国君?诸侯国承担着怎样的义务?诸侯国君有着什么权力?”由此,学生以小组合作的方式探究项目,并在探究项目任务的过程中,了解分封制的作用。其次,教师结合本课内容、项目主题和学生学情,制订出比较详细、完整的教学评价量表,如在解决“为什么要确立分封制?”这一问题时,学生若能做出“巩固统治,扩大疆土”等回答,则说明学生真正掌握了这一知识点。最后,教师要结合评价量表内容,围绕三个层次对学生的学习效果展开评价:第一,小组内部展开评价,组员结合小组讨论中的真实情况,对同伴进行评价;第二,小组之间展开评价,不同小组互相分享交流,围绕项目成果展示情况进行评价,互相学习、取长补短;第三,教师对各组项目学习情况展开评价,关注学生项目完成情况的同时,关注学生学习过程中思维、能力的表现情况,通过多维度评价来提高学生的综合素养。

结语

综上所述,在新课标背景下,初中历史教师需要基于课程改革的要求,重视对学生核心素养及综合能力的培养。对此,教师应积极应用项目化教学模式,精心设计项目主题与学习支架,并组织学生在明确探究任务的基础上开展小组研学,引导学生在项目评价中进行归纳、总结,从而充分满足学生的发展

需求。

【参考文献】

[1]肖婷婷.依托项目式教学,强化历史解释素养:以“鸦片战争”教学为例[J].教学管理与教育研究,2023,8(22):51-53.

[2]步丹杨.新课程背景下初中历史教学与信息技术整合的策略探索[J].中华活页文选(教师版),2023(10):136-138.

[3]吴婧.初中历史项目式教学策略的探索[J].知识文库,2023(8):89-91.

[4]王忠超.初中历史小微项目教学实施路径探寻[J].中学教学参考,2023(4):77-79.

[5]吕园园.聚焦家国情怀探索项目教学:以“五四运动”一课为例[J].中学历史教学参考,2022(18):59-62.