基于“整体观”的高中数学大单元教学策略

作者: 王琼琼

【摘要】建构“整体观”有助于学生更好地认识数学的本质,而开展大单元教学是帮助学生建构“整体观”的有效途径。文章以统计教学内容为例,分别从教学内容的整合、教学框架的重构、教学实践的开展以及教学过程的评价四个方面阐述大单元教学策略,以期实现“整体观”教学,助力学生核心素养的发展。

【关键词】大单元教学;“整体观”;统计;高中数学

【基金项目】本文系福建省教育科学“十四五”规划2022年度“协同创新”(含帮扶项目专题)专项课题“基于‘整体观’的高中数学生态课堂的建构与实施(立项批准号:Fjxczx22-279)”的研究成果。

作者简介:王琼琼(1984—),女,福建省德化第一中学。

笔者认为高中数学“整体观”包含两个方面:一是知识层面的“整体观”,即函数、几何与代数、概率与统计、数学建模与探究活动是高中数学的四条主线,它们既各自独立又相互联系;二是教学意识层面的“整体观”,即数学教学活动离不开教师对数学知识本身的整体理解、对数学本质的揭示以及对教材的体会,能够展现数学知识的层次性、联系性、整体性和数学思想的普遍性、可迁移性[1]。大单元教学能够加强知识间的内在关联,促进知识结构化,帮助学生举一反三、融会贯通。因此,高中数学教师可以通过开展大单元教学,实现对高中数学“整体观”的构建。本文以人教A版高中数学统计内容的教学为例,探讨高中数学大单元“整体观”教学策略。

一、分析单元教学要素,把握统计内容的核心思想

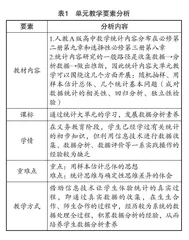

为了有效开展大单元教学,构建高中数学“整体观”,教师可以从教材内容分析、课标分析、学情分析、重难点分析、教学方式分析这五个方面来进行教学要素分析,如表1所示。

表1 单元教学要素分析

要素 分析内容

教材内容 1.人教A版高中数学统计内容分布在必修第二册第九章和选择性必修第三册第八章

2.统计内容研究的一般路径是收集数据→分析数据→做出推断,因此统计内容大单元教学可以围绕这几个方面开展:随机抽样、用样本估计总体、几个统计基本问题(成对数据统计的相关性、回归分析、独立性检验)

课标 通过统计大单元的学习,发展数据分析素养

学情 在义务教育阶段,学生已经学过有关统计的初步知识,但利用信息技术进行数据收集、数据分析、数据评价等一系实践操作的经验较为缺乏

重难点 重点:用样本估计总体的思想

难点:统计思维与确定性思维差异的体会

教学方式 借助信息技术让学生体验统计的真实过程,即通过真实数据的收集,在生生合作、师生合作的过程中,经历较为系统的数据处理全过程,积累数据分析的经验,从而培养学生数据分析素养

二、依托教学目标,重构“统计”大单元框架

(一)以数学学科内部知识的整体性进行构建

大单元之“大”体现在打破教材原有的单元结构,重新整合教学内容,以凸显教学主线[2]。统计内容“散落”在不同章节中,教师要引导学生把零散的知识串联起来,从知识层面上的联系、问题解决方法的关联及承载思想的共性等角度进行分析,形成系统性和整体性的认识,绘制知识网络关系图(如图1)。

(二)以学生数学认知结构的整体性进行构建

学生的认知结构受到已有的知识经验及心理特点的影响,而新知识的掌握须基于已有的认知结构。因此,教师要帮助学生寻找新旧知识之间的联结点,从而使学生建立具有个性化的认知网络。

统计的核心思想是用样本估计总体,从图1中可看出,利用单个统计变量进行研究的一般路径是在收集样本数据后,分析样本的数据特征,研究样本的取值规律,从而对总体做出推断。在学完必修第二册第九章统计的内容后,学生对利用单个统计变量进行研究有了一定的经验。在学习选择性必修第三册第八章统计的内容之前,学生要先学习第七章离散型随机变量的内容。虽然该内容属于概率模块,但其知识结构与统计是相似的,对学习统计的知识起到重要的衔接作用。为了做好衔接,教师要引导学生从认知结构的角度自主梳理该内容知识,如图2所示。如此,学生能更好地体会知识之间、模块之间的联结,有利于“整体观”的构建。

(三)基于数学核心素养进行的整体性构建

数据分析是重要的数学核心素养。新课标指出,数据分析过程包括收集数据、整理数据、提取信息、构建模型、进行推断、获得结论。为了更好地发展学生的数学核心素养,教师可基于数据分析的整体过程帮助学生进行知识的重构,如图3所示。

图3 基于数据分析的知识结构图

这样的整体化重构不仅能有效弥补课时内容碎片化缺陷,实现非连续内容的系统化,还能提炼出不同知识的内在共性,使学生更好地认识统计的本质,提升数学核心素养。

三、从宏观到微观,落实单元教学任务

在分析教学要素、建立教学框架后,教师要将统计大单元教学的研究路径、思想方法落实到每一阶段、每一节课的教学上。

(一)开发体现统计过程的教学案例

统计大单元教学承担着发展学生数据分析素养的任务。教师需引导学生参与统计活动全过程,让他们亲身经历从实际问题情境中提出统计问题,再形成用于决策的知识的全过程,使学生不断积累数据分析活动的经验。教材中有丰富的教学案例,如何发挥这些典型统计案例的价值是教师在单元教学设计时需要思考的。教师可以直接采用现有的案例,也可以开发凸显统计思想的新案例。如必修第二册第九章的分层随机抽样内容中,有以某校学生的身高为研究对象计算平均身高的估计案例,这难以让班级学生产生共鸣。因此,笔者在网上发放问卷,收集本班学生的性别及身高原始数据,再让学生通过小组合作的方式整理汇总数据,然后与学生一起借助Excel表格中“RANDBETWEEN”函数和“VLOOKUP”函数分别实现“随机数的产生”与“数据的抽取”,并完成平均数的计算及折线图的绘制。如此,教师依托信息技术,让学生经历从数据收集到数据分析,再到形成评价的完整的统计过程。

(二)注重知识的连续性、完整性,促“木”成“林”

将大单元教学设计落实到具体的章节教学中,教师需要挖掘知识间隐性的联结点,根据后续知识教学的需要,在前期知识的教学中做好铺垫,或者根据当前教学的需要拓展一些知识,从而让教学过程更连贯、更自然。比如,在选择性必修第三册第八章成对数据的统计相关性内容的教学中,在构造相关系数这一统计量以度量成对数据相关性时,需要用到标准化的做法,即将原始数据通过减均值再除以标准差的方式得到新的数据,进而得到相关系数的计算公式。因此,在前面第七章正态分布的内容教学中,教师适当补充标准化的处理方式,这样到了这一课中再介绍相关系数计算公式的产生原理便不会显得突兀。再如,在选择性必修第三册第八章独立性检验的内容中,教材中给出“ x2 独立性检验中5个常用小概率值和相应的临界值”的表格,笔者把教学关注点放在 x2 取值构造原理的产生上,但教学效果不佳。学生还是疑惑:“ x2 独立性检验中5个常用小概率值和相应的临界值是怎么来的?”为了解决学生的疑问,笔者给学生拓展介绍了卡方分布的相关知识,即卡方值的计算公式、自由度为1的卡方密度曲线、卡方分布与正态分布的关联。由此,学生便能知道教材中“5个常用小概率值和相应的临界值”的产生原理了。

四、进行大单元教学评价,促进“整体观”的建立

在基于大单元的“整体观”教学中,教师要注意从三个方面来进行大单元教学分析与评价。

第一,知识体系构建是否体现“整体性”,即是否体现知识结构的整体性与知识间的联结性?在教学中,教师根据不同教学时段设计好教学大框架后,还需要细化到具体知识之间的联结。值得注意的是,联结的确定不是随意的,而是需要教师随着教学实践的深入、学情的变化、教学的反馈不断调整。第二,研究方法是否“一脉相承”?教学应始终围绕着“利用样本估计总体”来开展,借助案例教学,帮助学生实现从“确定性思维”到“不确定思维”的转变。第三,素养发展主线是否“一以贯之”?核心素养的培养需要特别重视情境的创设和问题的提出。统计大单元教学内容源自真实的问题情境,阅读量较大,还有一些专业的统计术语。因此,在学生学习的过程中,教师要有意识地打破“灌输式”的教学模式,给予学生更多的自主权,鼓励他们通过独立思考、师生互动、生生合作、动手实践等方式,破解学习的重点与难点。

结语

综上所述,基于“整体观”的高中数学大单元教学可以在对单元教学要素进行分析的基础上,从知识的整合、认知结构的重构、核心素养的发展这三个方面来构建大单元教学框架,再进一步选择恰当的教学方式落实大单元教学任务,使学生的知识结构更系统、更稳固、更易实现迁移,从而有效培养学生的数学核心素养。

【参考文献】

[1]郝文华,孙学志.整体性、融合性与具体化:大单元教学设计的三个着力点:以人教A版高中数学教材“统计与概率”内容为例[J].中小学课堂教学研究,2023(11):61-67.

[2]杨传宝,王玉亮,张慧杏.高中数学单元主题教学的探究[J].数理天地(高中版),2024(3):73-75.