明算理 知算法

作者: 张海燕

【摘要】计算是小学阶段数学教学的重要板块,也是后续开展数学教学活动的基础。算理和算法是数字计算的构成部分。算理是计算问题的路径,而算法则侧重计算问题的手段。学生对算理和算法的掌握程度,决定了他们的计算效率。文章分析教师带领学生参与算理和算法探究的过程。

【关键词】小学数学;理解算理;优化算法;计算效率

作者简介:张海燕(1980—),女,江苏省如皋市丁堰镇丁堰小学。

计算是小学数学教学的重点与难点,既需要学生对算理有充分理解,又要求学生对算法融会贯通。一方面,在小学阶段,学生需要理解运算的各种规则,掌握加、减、乘、除等基本的运算方法;另一方面,学生在学习计算的过程中会遇到各种困难,如对运算规则理解不深、计算速度慢、计算错误率高等。对此,教师应充分发挥引导作用,优化设计教学策略,以“明算理、知算法”为出发点,将算理和算法两项教学内容有机融合,指导学生理解算理、优化算法[1]。

一、搭建探究平台

算理是算法的支撑,它涉及算法的原理、方法和过程,为算法提供重要的理论依据,是算法存在和发展的基础。教师需要梳理教学思路,让学生充分感受由抽象算理到直观算法的演变。教师可以为学生提供探究式学习平台,创设生活化情境,激发学生的学习兴趣,引导学生参与算理的探索过程,让学生从不同维度深入理解算理的内涵、强化逻辑思维,从而初步培养学生解决数学计算问题的能力。

以苏教版数学五年级上册“小数加法和减法”的教学为例。本单元内容的内在算理逻辑是把相同计数单位的数进行相加、相减。学生需要掌握其中的计算法则,即加法“满十进一”、减法“退一当十”。

笔者先以培养学生的逻辑思维能力为出发点,运用生活化事物搭建探究平台的框架,提出问题激发学生的学习兴趣和求知欲。具体来说,笔者借助货币单位的换算引导学生展开探究。笔者在课前提问学生:“同学们,这里有1本练习册和1支钢笔,已知1本练习册7.45元,1支钢笔9.73元,这些加起来该付多少钱呢?”学生依据已学知识进行计算:元加元,7元加9元等于16元;角加角,4角加7角等于1元1角;分加分,5分加3分等于8分。16元、1元1角、8分加起来就是17元1角8分,也就是17.18,所以7.45+9.73=17.18。学生在计算的过程中自主思考,初步内化小数计算的算理逻辑:对齐计数单位。

接着,笔者正式带领学生学习小数的计算,引导学生分析问题的本质,理清计算的路径和规律,并总结经验形成正确的算理逻辑和计算策略。具体来说,笔者利用知识迁移的方法,引导学生复习整数的竖式计算:“同学们,试着列一下15+14的竖式,想一想15+1.4的竖式该怎么列呢?”由此,有的学生提出问题:“两位整数加减法的计算规律是相同位数相加,那么小数加减法的计算规律也是这样的吗?”有的学生提出问题:“小数中的相同位数指的是什么?”在学生充分思考这些问题后,笔者为学生讲解:“用竖式计算小数加法和减法,要注意先把小数点对齐再算,小数加法和减法同样适用两、三位数的加法和减法计算中加法‘满十进一’、减法‘退一当十’的计算规则。”

可见,计算教学是循序渐进的。教师在教学过程中需要强调学生的自主思考,帮助学生真正理解算理逻辑,从而有效提高学生的数学计算能力和思维素养,实现高效教学。

二、直观展示算法

算法是解决计算问题的步骤或方法。教师可以把算法教学分成板书展示、演算讲解、验算讲解三个步骤,使学生在初步认识、实际运用、总结拓展的过程中充分掌握数学算法。学生学会将复杂的问题分解为简单的步骤,有利于加深对数学运算规则的理解[2]。

以苏教版数学三年级上册“两、三位数除以一位数”的教学为例。本单元要求学生掌握两、三位数除以一位数的竖式算法和验算方法。

首先,笔者通过板书的方式清晰地呈现计算思路。具体来说,笔者在黑板上板书48÷2的竖式形式,让学生直观地认识除法竖式计算的雏形。

其次,笔者引导学生主动思考算法问题:“为什么2在商的十位上?”此时,学生无从下手。

再次,笔者进行演算讲解:“两位数除以一位数需要按照计算单位逐位计算。被除数的最高位十位是4,4÷2=2。因此,在商的十位上写2。被除数的个位是8,8÷2=4。因此,在商的个位上写4。算式的结果就是24。”

最后,学生依托直观的竖式计算讲解,深入理解算法路径,明确算法的执行过程。

在此基础上,笔者借助直观的板书,教授学生该以何种计算形式来进行验算。继续以2√48 =24的竖式计算为例。笔者教授学生:“除法可以用乘法验算。”学生在笔者的引导下发现,24×2=48,这说明上述除法竖式的计算结果是正确的。

学生直观认识两位数除以一位数的验算后,便能够举一反三,尝试对三位数除以一位数的计算结果进行验算,并发现不同数值除法竖式计算的兼容性算法规律,从而深化对算理的理解。

可见,直观的教学形式能够让学生对知识点形成更加清晰的认识,为学生接下来的数学学习奠定良好的基础,提升学生的学习效果。在教学过程中,教师需要关注学生的思维发展过程,耐心解答学生的问题。

三、实际应用算理

算理和算法两者的割裂教学不仅无法让学生发展计算思维,还会让学生对算理和算法的理解浮于表面。如此,当学生面对实际问题时,很难灵活地转换思维解决问题。教师需要结合算理和算法的教学,让学生在解决问题的过程中强化分析思维,提高学生解决实际问题的能力。

以苏教版数学四年级下册“解决问题的策略”的教学为例。本单元的教学重点是让学生理清数量之间的对应关系,并让学生学会通过画图探索解决问题的步骤与方法。

首先,笔者借助教材中具体的问题情境引导学生分析算理和算法。具体来说,笔者引导学生阅读以下例题,提炼问题的关键信息—邮票的枚数。

小宁和小春共有72枚邮票,小春比小宁多12枚。两人各有邮票多少枚?

其次,笔者出示线段图,要求学生根据题意将线段图补充完整。在补充线段图的过程中,学生分析数量关系,探索算法。

算法一:两人邮票的总数减去12,就是小宁邮票枚数的2倍,可以先计算小宁有多少枚邮票。

算法二:两人邮票的总数加上12,就是小春邮票枚数的2倍,可以先计算小春有多少枚邮票。

再次,学生认识到不同数量之间的对应关系,并以此为基础建立解决问题的数量模型,计算得出小宁有30枚邮票,小春有42枚邮票,并加以验证。

最后,笔者趁热打铁,设计具体的生活化问题,让学生运用所学算理对问题进行分析,从而让学生在解决问题的过程中强化数学分析思维。

不同的问题有多种不同的算理思路,且不同算理思路的效率和适用性各不相同。教师可以鼓励学生在解决问题的过程中,尝试探究不同的计算方法,并比较针对同一问题的不同计算方法的运算效率,从而运用最合理、最简便的算法来提高解题速度。

可见,算理可以帮助学生建立数学模型,还可以帮助学生寻找解题的最佳方法。学生从不同维度深入理解算理,主动优化算法,可以提高分析问题的能力和解决问题的效率。

四、实时评估反馈

算理为算法的设计和分析提供了理论基础,而高效的算法能够在有限的步骤内解决特定问题,二者相辅相成,共同为提高计算效率提供支撑。如果计算教学侧重于机械记忆和重复练习,学生就难以透彻把握算理和算法。对此,教师需要通过实时评估和及时反馈,引导学生及时发现自己在计算过程中的思维误区与不良习惯,帮助学生分析出现错误的原因与培养良好的计算习惯。

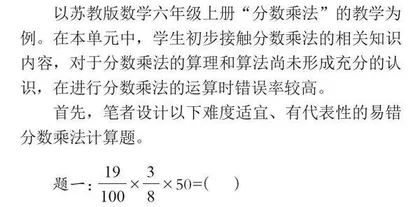

以苏教版数学六年级上册“分数乘法”的教学为例。在本单元中,学生初步接触分数乘法的相关知识内容,对于分数乘法的算理和算法尚未形成充分的认识,在进行分数乘法的运算时错误率较高。

首先,笔者设计以下难度适宜、有代表性的易错分数乘法计算题。

题一:××50= ( )

题二:××= ( )

学生进行当堂计算。有的学生在计算××50时,未把50进行约分,导致最终的计算结果不是最简真分数的形式;有的学生在计算××时,误将两个11进行约分,导致计算结果错误;还有的学生出现分子分母颠倒等常见的计算错误。

其次,笔者对学生出现的问题进行总结归纳,并向学生反馈。笔者向学生讲解:“分数乘法的核心是将两个分数的分子相乘,得到新分数的分子;接着将两个分数的分母相乘,得到新分数的分母;再简化新分数,把分子和分母约分至最简形式。分母不能和分母约分,只有分子和分母之间可以约分。”

再次,笔者分析不同学生的学习情况,并为其设计个性化指导方案。对于在计算过程中未将结果约分至最简形式的学生,笔者认为他们在算法上存在疏漏。此时,笔者立即给予反馈,直接指出他们的错误,引导他们将××50的分子50与分母100进行重新约分。对于算理理解不到位的学生,笔者帮助他们重新分析分数乘法的内在逻辑,引导他们再次尝试计算。

最后,笔者以实时评估的反馈结果为基础,判断学生对分数乘法单元算理的理解是否深入、对算法的掌握是否熟练。学生在笔者的引导下,重新思考分数的计算规则,及时修补知识缺漏,进而提高计算分数乘法的效率。

可见,实时评估反馈是提高小学数学计算教学的重要手段。教师需要注重实时评估反馈的应用,为学生提供个性化的反馈信息和指导,帮助学生发现问题,从而有针对性地提高计算的准确性[3]。

结语

在小学数学计算教学中,算理和算法相辅相成,缺一不可。教师要将帮助学生理解和掌握算理作为教学的基础,将优化算法作为教学的关键,设计指向性明确的教学策略,促进学生将算理和算法相结合,助力学生从基础计算练习顺利过渡至复杂的算理应用。在实际教学的过程中,教师应依据实际的课堂反馈,灵活地调整教学策略,运用多样的演示,加深学生对抽象算理的理解,进而提高学生解决实际问题的能力。

【参考文献】

[1]宋晓光.小学数学计算教学中算理和算法的有效融合:以苏教版“小数加法和减法”为例[J].名师在线,2022(35):55-57.

[2]杨升群.小学数学运算教学算理和算法融合之道[J].新课程,2022(35):99-101.

[3]吴厚天.从“算法”到“算理”的升华:以苏教版小学数学五年级上册“小数加法和减法”为例[J].中国教师,2022(7):66-68.