在“趣”文化中培养小学生计算思维的探究

作者: 徐玲

【摘要】随着时代的发展,培养学生的计算思维有着十分重要的意义。由于计算思维需要经历抽象、分解、概括、评估、算法等思维过程,对小学生的思维能力要求比较高,所以部分小学生在学习过程中容易出现畏难情绪,不能始终专注于信息科技课堂。基于此,文章以“趣”为基点,创新教学理念,创建“趣”课堂,以求培养学生的计算思维,提升学生学科素养。

【关键词】兴趣;计算思维;学生素养;信息科技

作者简介:徐玲(1988—),女,江苏省无锡市东北塘实验小学。

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》将“信息技术”更名为“信息科技”,从原来的以技术为重,变成了“科”和“技”并重,逐渐由原来的技能导向转变为科技导向,更重视培养学生的核心素养。计算思维是中小学信息科技学科核心素养的重要组成部分,它是指人使用计算机求解问题的过程和思想方法,以及在问题解决过程中进行的抽象、分解、概括、评估、算法等思维活动。培养小学生这种形式化、自动化、模式化和系统化的思维方式,能让他们更快速、高效地处理学习和生活中遇到的各类问题[1]。

兴趣是人认识世界、探索世界的源动力,它是一种意识倾向和内心要求。学生一旦对某事物产生了强烈的兴趣后,就会主动参与到学习过程中,对学习内容产生特别注意,观察敏锐、记忆深刻、思维活跃,可见兴趣可以促进教学目标的高效落实。

一、在“趣”文化中发展计算思维的重要意义

在“趣”文化中发展学生的计算思维主要有三个方面的意义。首先,有助于提高学生对信息科技课程的喜爱程度。《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》把过去对学生掌握应用软件技术的要求转向了学生发现问题、解决问题的能力,这一变化对学生应用信息科技提出了更高的要求。学生对信息科技是否具备学习兴趣和热情,决定了他们在学习中可以走多远。因此,培养学生的计算思维可以提高学生对信息科技学习的喜爱度和主动参与度。

其次,有助于推动学生的发展。在现代社会中,计算思维已经成为一种重要的跨学科能力,对问题解决、创新能力培养以及跨学科学习都有着重要的影响。培养学生的计算思维,可以帮助他们更好地理解和应用各学科的知识,促进多学科知识的融合。而在“趣”课堂中培养学生的抽象、分解、概括、计算思维等能力,能够不断完善学生的认知模型,帮助学生建立长期的、自发的思维方式,从而实现知识、能力、价值和情感的融通,提高学生的综合素质,推动学生的发展。

最后,有助于提高教师的专业能力。在学习中,学生的“学”最终还是要依靠教师的“教”,为了提高教学质量,创建高效的“趣”课堂,教师必须对学生的学情进行分析,挖掘学生关心的热点,因地制宜地设计情境,巧妙设计教学环节,在有趣味的课堂中培养学生素养,激发学生的兴趣和学习动力。在此教学过程中,教师的专业素养会逐渐得到提高。

综上所述,培养学生的计算思维对学科教学、学生和教师发展都具有重要意义。因此,学校及教师应该重视并积极落实计算思维教育,努力为学生提供一个丰富多彩的学习环境,为他们创造更多的学习机会,从而促进他们的个人发展和社会进步。

二、在“趣”文化中培养小学生计算思维的策略

在“趣”文化课堂的构建中,教师需要围绕教学目标,用自己的情绪感染学生,根据教学内容,引导学生在有趣、融洽的课堂氛围中进行问题识别与分解、数据抽象和表征、解决问题与评估、学习迁移与反思等,从而培养学生的分析、抽象、概括、算法思维、评估等能力,使学生感悟计算思维的魅力[2]。

(一)问题与挑战的设计

趣味化的计算问题与挑战是培养小学生计算思维的重要策略。设计有趣的计算问题,可以激发学生的学习兴趣并提高他们的课堂参与度。教师可以结合学生的日常生活和实际来进行问题的设计,如此便能使学生更好感知数学学习的乐趣。同时,设计多样化的问题有助于培养学生思维的灵活性,提高他们解决问题的能力。

例如,教师可以开展“计算问题解决挑战赛”活动,将学生分成不同的小组,让他们在比赛中解决一系列有趣的计算问题。这些问题与学生的日常生活相关,需要学生发挥创造力和灵活的思维。比赛过程中,学生需要通过讨论和合作来解决这些问题,这不仅能提高他们解决计算问题的能力,还能培养他们的团队合作精神。为了增加活动的趣味性,教师可以引入一些互动元素。比如,让学生在规定时间内通过扫描二维码参与在线猜谜游戏,答对题目的学生才能得到解谜线索。这样的游戏规则使得学生更主动地参与活动,提高了他们对解决问题的热情。此外,教师还可以根据题目的难度设置不同的分数,鼓励学生在挑战中追求更高的得分,增加比赛的竞争性和激励性。

(二)问题的识别与分解

问题识别与分解是让学生通过分析、抽象和概括,在“趣”情境中找到关键问题,并对问题进行细化,勾勒出问题的基本结构,为问题的解决“找准靶心”。

例如,在教授“网络文明小公民”这一课时,教师可以根据教学内容选取“熊猫烧香”的视频故事作为导入:小熊猫被误会破坏了森林居民的电脑,导致大家的文件丢失、网络瘫痪。它们来到警局,黑猫警长听了双方的讲述,开启了案件侦破的任务……这个视频不仅激发了学生对教学内容的兴趣,还把问题融于情境中,让学生在帮助小熊猫“洗脱罪名”的过程中发现是计算机病毒引起的网络安全问题,引导学生在情境中明确任务。在听完教师的分析讲解后,学生学会了运用已知边界条件细化问题,发现解决网络安全问题的两个重点是“防”和“治”。整堂课围绕“该怎么‘防’,用什么‘治’”展开,从而引导学生做一名文明、健康上网的小公民。教师将问题隐藏在情境中,让学生在操作过程中不断发现问题、分解问题,学生的计算思维呈螺旋式上升,这有利于学生形成计算思维发展的闭环和问题意识,促进学生思维能力的发展。

(三)数据的抽象和表征

数据抽象和表征是利用抽象思维将解决问题的步骤抽象成数据,再通过模型来刻画问题,这是一个将具体变为抽象,构建解题模型的过程。这个过程对多数学生来说是比较困难的一步。皮亚杰的认知发展阶段理论认为小学阶段的学生处于具体运算阶段,他们虽然有了抽象的概念,能够进行逻辑推理,但运算仍脱离不了具体事物或形象的支持。教师作为课堂的引导者,需要适时为学生提供学习资料和认知工具,帮助他们搭建学习支架、实现思维可视化,从而理解每一个步骤的推演。流程图能够通过丰富的图示、符号展示主题元素之间的逻辑关系,帮助学生进行思路的梳理和模型的构建,让学生在解决问题过程中实现思维从抽象到形象,从不可逆到可逆的发展,有效协助学生抽象出问题求解模型。因此,教师可利用流程图帮助学生进行数据的抽象和表征。

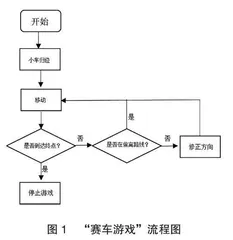

例如,在设计“赛车游戏”的思维导图(见图1)时,笔者根据学生的能力将他们划分为不同的学习小组,设置“合作探究,共同填写流程图”的任务。在探究过程中,学生不仅可以感受逻辑推导的乐趣,还可以提高学习参与感。学生通过回忆游戏体验,展开小组交流,填写流程图,可以抽象出游戏的设计思路。

(四)游戏与竞赛的创设

引入游戏元素和竞赛机制是在“趣”文化中培养小学生计算思维的有效策略。将数学学习任务创设为有趣的游戏,可以激发学生的学习兴趣和主动性。游戏中的关卡、奖励和难度递增等能够提高学生的参与度和持久性。此外,通过参与数学竞赛,学生可以展示和提升他们在数学领域的才能,激发自身的竞争精神。

例如,教师可以举办“数学游戏挑战周”的活动,让学生参与各类有趣的数学游戏,例如解谜游戏、数学棋盘游戏等。在这些游戏中,学生需要应用数学知识和计算思维来解决问题或完成任务。通过游戏,学生既享受了挑战的乐趣,又深入了解了数学概念。为了增添游戏的趣味性,教师还可以在游戏中设置一些挑战关卡。例如,在解谜游戏中,学生需要通过解开一系列绳结的方法来获得谜题答案;在数学棋盘游戏中,学生需要运用数学计算和策略来击败对手。这些挑战关卡不仅考验了学生的计算思维能力,还增加了游戏的难度和乐趣。此外,教师还可以定期组织校际计算竞赛,让学生在竞争中相互切磋,提高解决问题和应对压力的能力。通过竞赛,学生不仅可以展示自己在这一领域的才能,还能从其他参赛者身上学习到不同的解题思路和方法。在竞赛的过程中,学生会感受到竞争带来的紧张和挑战,这能持续激发他们的兴趣和动力。

(五)解决问题与评估

解决问题与评估是运用思维算法和评估能力,让学习者在交流与调试后,利用编程方式实现最优自动解决问题的过程。

在教学“画正多边形”一课时,教师可以根据教学内容设计“亡羊补牢”的寓言故事情境,围绕“防止小羊丢失,帮助牧民搭建羊圈”这个任务,让学生展开探究。在教师的引导下,学生依次搭建出了正四边形、正三角形、正五边形。三个不同形状的羊圈搭建好后,学生的信心大增。这时,教师可以提出问题:“这个表格中的数字有没有什么特别的联系?”学生通过比对数据,归纳出规律:画正n边形就需要重复执行n次,并且每次旋转的角度为360/n。在这个过程中,教师由扶到放,通过多次编程让学生学会了设计解决问题的方案,通过填写、对比数据等方式让学生学会了设计最优解。同时,学生在脚本制作和动画展示的过程中也会收获自信,感受到编程学习的乐趣。

(六)编程教育的引入

引入编程教育是在“趣”文化中培养小学生计算思维的有效策略。通过使用可视化编程软件和教具,学生可以学习并应用编程思维。编程教育既可以培养学生的计算思维,又可以激发他们的逻辑思考能力。

在信息科技课上,教师可以使用Scratch软件引导学生学习编程思维,并让学生结合数学题目编写程序。例如,学生可以设计一个程序,通过输入两个数,计算并输出它们的和。如此,学生不仅加深了对数学概念的理解,还培养了计算思维和编程能力。为了增加编程教育的趣味性,教师还可以设计一些有趣的编程项目。例如,让学生通过编程设计一个数学游戏,再让其他学生来挑战这个游戏。在这个过程中,学生不仅可以运用编程思维解决问题,还可以通过游戏的形式加深对数学知识的理解。这种融合了编程与数学知识的教学方法,能够使学生更好地理解数学的抽象概念,同时锻炼了他们的逻辑思维和问题解决能力。通过编程教育,学生可以在动手实践中学习数学,提升计算思维和创造力,还可以体会到编程的乐趣,激发对计算机科学的兴趣。

(七)学习迁移与反思

学习迁移与反思是运用概括、抽象等能力,借助总结反思与迁移,帮助学生举一反三,拓宽问题解决的边界。建构主义理论认为,学习是主动的意义构建过程,是根据已有经验对信息进行主动加工、处理,获得自己的意义的过程。创建良好的教学情境,可以促进学生知识迁移能力的发展。

在教学“青蛙过河”时,笔者告诉学生角色在(2,3),让学生说一说这是什么意思。学生快速联想到已经学过的数对概念,回答这是指角色在x=2,y=3的位置上。在拓展环节,笔者让学生总结x轴和y轴在程序中的作用,并让学生试着找一找其他关于坐标的控件,分析它们的功能。通过反思总结,学生构建了坐标知识网,能够做到随时对坐标的迁移应用。例如,学生碰到编写角色向右上方移动时,会快速联想到坐标轴相关控件;有些学生根据旧知使用“在( )秒内滑行到x( ),y( )”控件完成;还有些学生会选择把这个问题拆分成“向右移动”和“向上移动”两个步骤,使用 “重复执行( )次”和“设定x,y值增加( )”控件来搭建。在学习迁移与反思阶段,笔者帮助学生串联知识,形成系统的体系,使学生感受到学科融合的魅力,提升迁移和反思的能力。

结语

总之,趣味化的问题与挑战、游戏化的学习和竞赛以及编程教育的引入等,可以有效培养小学生的计算思维。随着计算机在人们生活中的广泛应用,教师要创新教学理念,更新课堂教学方式,挖掘“趣”点,引导学生在掌握知识和技能的基础上,提升计算思维能力,实现自身发展,为学生更好地适应新时代的要求而努力。

【参考文献】

[1]涂阳军.论情境兴趣与个体兴趣及其教育意义[J].长春教育学院学报,2011,27(11):55-56.

[2]杨文正.学习情境链创设视域下的计算思维培养模式[J].现代远程教育研究,2021,33(5):72-81.