面向新质生产力的高等职业教育辐射效应及其优化策略

作者: 杨蕾 黄键玲

[摘要]随着新质生产力的发展,职业教育嵌入国家创新体系建设的全局发展之中,通过人才供给、技术创新与理念引领等发挥辐射带动作用。基于辐射效应的理论框架,分析粤港澳、京津冀、长三角等区域高等职业教育发展现状,发现其规模效应初显、极化效应有待加强、关联效应逐步深化、创新潜力有待进一步提升。区域高等职业教育辐射效应主要受发展资源差异、吸收能力和溢出距离等因素的影响。基于此,当前应促进职业教育资源的多样化集聚,协同“外部规划”与“内生融合”的动力机制,推动职业教育辐射模式从“中心—边缘”向创新引领转变。

[关键词]新质生产力;高等职业教育;辐射效应

[作者简介]杨蕾(1983- ),女,江西丰城人,广东技术师范大学教育科学学院,副教授,博士,硕士生导师,粤港澳大湾区职业教育现代化研究中心特聘研究员;黄键玲(1995- ),女,广东惠州人,广东技术师范大学在读硕士。(广东 广州 510665)

[基金项目]本文系2019年国家社科基金教育学重点项目“职业学校与应用型本科产教融合评价体系与监测研究”(项目编号:AJA190013)、2022年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“高等教育分类与转型研究”(项目编号:22JJD880035)和2024年河源市哲学社会科学规划重点项目“面向新质生产力的河源职业教育发展供给侧结构性改革研究”(项目编号:HYSK24Z04)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)03-0005-09

2023年9月,习近平总书记主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时提出“加快形成新质生产力,增强发展新动能”。在新质生产力发展背景下,职业教育需要嵌入国家创新体系建设的全局中,成为促进区域经济发展、产业结构优化升级和增强国际竞争力的重要力量。2024年7月,党的二十届三中全会通过《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,强调“完善实施区域协调发展战略机制……推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区更好发挥高质量发展动力源作用”。基于此,探索区域高等职业教育辐射效应的提升策略,发挥职业教育的区域动力引擎作用,对推动社会经济与职业教育高质量发展具有重要的理论与实践意义。

一、辐射机理:区域职业教育发展的一个理论分析框架

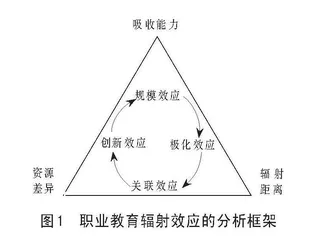

辐射源于物理学中的能量传递理论,是指能量从高能级向低能级主体的扩散过程[1]。职业教育辐射效应是指职业教育资源从高势能地区向低势能地区扩散,从而实现区域资源的优化配置和水平提升。经济学家赫希曼(Albert O.Hirschman)认为,区域存在“中心—边缘”结构,中心区域的创新成果向外扩散,从而引导边缘区域的经济和社会文化结构转型,最终推动整体区域发展的动态演进[2]。随着新质生产力的发展,技术、教育领域的创新成果快速涌现,区域职业教育辐射效应愈加明显。它包括四个阶段:首先,中心区域作为创新的源头,吸引并集聚资本、人力和先进技术,形成规模经济效应;其次,资源和经济活动从边缘向中心迁移,形成极化效应,进一步增强中心的吸引力;再次,新技术和新理念逐步扩散到周边地区和相关行业,形成关联效应,逐步缩小区域或行业间的发展差距;最后,随着新一轮创新浪潮的到来,区域创新再次激发中心的集聚效应,重塑区域发展格局并推动竞争力的整体跃升。

基于上述分析,本研究构建了职业教育辐射效应的分析框架(见图1),其理论架构聚焦于辐射效应的四大机制:规模效应、极化效应、关联效应及创新效应。这些效应彼此并非孤立运作,而是相互交织,构成一个动态循环系统。此外,辐射的强度与范围受系统内部资源的异质性、受体的吸纳能力以及辐射距离等因素的影响。职业教育辐射不仅包括人力、物力、财力等物质资源,还涵盖了技术知识转移、理念制度借鉴、管理策略共享等非物质资源的流动。因此,本研究将辐射距离的概念从物理距离扩展至职业教育资源在区域间、产教间的流动距离。换言之,区域院校、产教之间的协同程度、文化契合度与结构关联度越高,其辐射的范围越大,辐射的影响力越强。

二、区域高等职业教育辐射效应的比较

研究区域高等职业教育辐射,通常采用区域比较的视野。从国内来看,粤港澳、京津冀、长三角、成渝地区以及山东、江西等地高等职业教育规模较大,发展也较为活跃,本研究基于辐射效应的分析框架,对上述区域的辐射效应进行比较,以分析其发展现状。

(一)区域高等职业教育的规模效应比较

规模效应(Economies of Scale)是指随着生产规模的扩大,单位产品的生产成本下降的现象[3]。换言之,区域的职业教育发展资源(如专任教师数、在校学生规模、生师比、经费等)越丰富,区域职业教育的规模效应越显著。数据显示,从共时层面来看,粤港澳与长三角地区在院校数量与人才资源(在校生与专任教师)方面的聚集度较高(见下页表1)。其中,广东的高职院校总数达到96所,在校生规模达到132.44万人,专任教师总数达到51537人,均位列榜首,江苏紧随其后,山东位列第三,说明三地的职业教育资源聚集度相对较高,规模效应显著。但是,广东职业教育的生师比高达18.40,高于江苏的15.62与山东的17.51,可见其师资队伍建设仍有较大的进步空间。从高等职业教育年生均财政拨款来看,京津冀地区如北京与天津均位于前列,广东以20179.10元位于第三,而浙江、江苏、四川等其他地区则相对较低。从历时层面来看,各地高等职业教育的规模效应呈现出扩张的趋势。其中,学校数量增幅最大的是河北,增幅达20.69%;学生规模与教师规模扩张最大的是江西,分别为101.32%和103.32%;而生均财政拨款增幅最大的是天津,增幅高达116.23%。其中,广东省的高等职业教育规模快速扩张。2016—2022年间,广东高职学校增幅为12.94%,而在校生规模增幅为83.18%,仅次于江西与河北,专任教师增幅为51.95%,年生均财政拨款增幅为47.99%,并且还将维持快速增长。2023年,广东省高职院校年度预算经费中位数约为3.54亿元,在全国排名第二[4]。

(二)区域高等职业教育的极化效应比较

佩鲁(Francois Perroux)认为,经济增长并非均匀分布,而是集中在特定的“增长极”,它类似于磁极通过虹吸效应和辐射效应影响区域经济发展,即极化效应[5]。随着区域高等职业教育的规模效应快速提高,其极化效应也逐渐明显(见下页表2)。首先,区域高等职业教育竞争力增强。从共时层面来看,金平果2023—2024年高职教育地区竞争力排行榜排名显示,江苏位列第一,广东与山东紧随其后[6]。从历时水平来看,广东省高职教育地区竞争力2017年排名第三,2023年则上升至第一位,说明粤港澳大湾区职业教育发展的极化效应逐渐增强[7]。其次,优势院校聚集明显。高水平职业院校与高水平人才是职业教育发展重要的创新主体。2022年中国高职院校五十强排名广东共有7所院校入围,位列榜首,四川和安徽分别以5所和4所位居第二和第三[8]。2019年12月教育部、财政部发布的《中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单》(简称“双高计划”名单)中,江苏入选的院校数量最多,共20所,浙江与山东并列第二,广东以14所紧随其后。职业本科院校数量方面,排名第一的为广东(5所),河北、山东和江西并列第二[9]。全国高职示范院校与优质高职院校数量方面,江苏以24所位列第一,而广东、浙江、江苏并列第二[10]。最后,职业教育发展要素水平较高。高素质的师生以及高水平资源的投入是职业教育重要的发展要素,根据中国教育科学研究院发布的《2022中国职业教育质量年度报告》,在高职院校学生发展指数与教师发展指数100所优秀院校中,江苏以38所院校的上榜数量位居榜首,浙江和山东分别位于第二和第三,广东以10所位列第四。这表明,与其他几个地区相比,广东在职业教育发展上仍存在一定的差距。在资源投入上,广东以12所优势院校位列第一,江苏和山东分别以11所和10所位列第二和第三。可见,粤港澳、长三角等区域职业教育发展的极化效应已经初步显现。

(三)区域高等职业教育的关联效应比较

中心区域通过辐射扩散和梯度转移形成关联效应,进而促进周边地区产业和部门经济发展[11]。它主要包括空间关联(同一组织不同部门之间)和部门关联(同一地区不同组织之间)两个方面。从空间关联来看,职业教育中心通过资源共享、优势互补发挥辐射效应,促进职业教育资源在院校之间和区域之间流动。2019年教育部开始开展国家示范性职业教育集团(联盟)建设工作,根据官方公布的数据,两批共299个培育单位入选。从区域入选培育单位的占比来看,由江苏省高职院校牵头组建的职教集团数量最多,约占全国职教集团总数的9%,山东和广东分别占8%和7%,位列第二和第三[12]。此外,各省职业院校与国(境)外积极合作办学,提升我国职业教育的国际影响力。如下页表3所示,在国(境)外开办学校数量方面,山东排名第一,江苏和浙江分别位于第二和第三[13];江苏接收国(境)外留学生的数量遥遥领先,共接收留学生3142名,重庆、四川也逾千名,可见上述三地职业教育的国际空间关联相对较强。相比而言,广东、浙江、天津、江西等地职业教育接收留学生的数量还较少。从部门关联来看,职业教育通过人才培养、产教融合与社会服务,促进职业教育资源在产业的流动。在人才培养方面,浙江、北京、上海的毕业生去向落实率位列前三,广东以94.82%的落实率位列第四[14]。在产教融合方面,根据国家发展改革委等部门公布的名单,全国63家产教融合型企业中,北京以18家位列第一,广东与上海均为6家,并列第二位;全国21个产教融合试点城市当中,广东、浙江与山东各有2个,北京与重庆两市,其余省份与城市各1个,说明区域职业教育辐射效应较为突出。在服务贡献方面,全国高职院校服务贡献典型院校共60所上榜院校,其中江苏以17所院校上榜位居榜首,广东则以12所位居第二,浙江和重庆分别为8所和6所[15]。由此可见,相较于长三角,其他区域职业教育关联效应较为分化。

(四)区域高等职业教育的创新效应比较

职业教育辐射的关键在于创新,创新可分为教学、科研与社会服务等多种类型。教学创新与职业教育师资队伍发展水平高度相关,2022年中国高等教育学会发布《全国高职院校教师教学发展十年指数(2013—2022年)》,共有300所院校上榜,其中江苏、山东和浙江分别有34所、25所和24所,位居前三,广东以18所排名第四位[16],说明这些区域职业教育教学创新的潜力较强。从科研创新上看,如下页表4所示,2022年各省高职院校获科研项目立项数,广东以76项排名第一,江苏、浙江、山东分别为61、56和54项;2022年各省纵向科研经费到款额,广东以2.05亿元居于榜首,江苏和浙江分别为1.8亿元和1.3亿元,天津最少仅为0.06亿元[17]。但从历时层面来看,2022年各省高职院校纵向科研经费到款额增幅差异明显,其中江苏增长590%,位列第一,浙江、江西、河北增幅也超过100%,而广东仅增长6%,北京、上海、重庆等地则出现了负增长。从社会服务上看,2022各省高等职业院校获得知识产权项目数,江苏省以8656项位列第一[18],广东共4703项排名第二[19];2022年各省高等职业院校技术产权交易收入,江苏、山东分别以9640.26万元与8876.43万元位列前二,浙江、四川、江西则位于第二梯队;广东高等职业院校的专利成果转化到款额为2753.52万元[20],位列第三,落后于天津和江苏的3000多万元;2022年各省高职院校横向技术服务到款额,四川、江苏和广东占据前三名;高职院校横向技术服务产生的经济效益,山东以78.78亿元位列第一,浙江、江苏、广东紧随其后。而从历时层面来看,2016—2022年江苏与四川高职院校横向技术服务到款额增幅明显,天津、浙江、北京等地则有待进一步提升[21]。

三、区域高等职业教育辐射效应的影响因素

通过上述比较,研究发现粤港澳大湾区、长三角等区域职业教育规模效应初显,极化效应迅速提升,关联效应日益显著,创新效应逐步提高。进一步分析可知,区域高等职业教育辐射效应主要受资源差异、接收方的吸收能力及辐射距离的影响。