人口高质量发展视角下高职院校支持“一老一小”服务体系建设研究

作者: 张勇 陆淑珍

[摘要]人口高质量发展是中国式现代化的基础条件、高质量发展体系的重要构成、人口发展理念的因时而新。以人口高质量发展为视角,聚焦我国“一老一小”突出问题,阐释了高职院校支持“一老一小”服务体系建设的教育使命、职教担当、育训优势,分析了当前不够、不准、不强、不稳、不紧的现实困境,提出科学配置人才培养资源、深化产教融合校企合作、强化岗课赛证融通育人、提升专业认同和职业认同、提高服务家庭和社区能力的对策建议。

[关键词]人口高质量发展;“一老一小”服务体系;高职院校;行动担当

[作者简介]张勇(1989- ),男,河南信阳人,广东轻工职业技术学院,助理研究员,硕士,广州大学教育学院在读博士。(广东 广州 510220)陆淑珍(1979- ),女,广西南宁人,广东机电职业技术学院,副教授,博士。(广东 广州 510080)

[基金项目]本文系广东省2021年度教育科学规划(高等教育专项)课题“第七次全国人口普查背景下高职院校支持‘一老一小’人口服务体系建设路径研究”(项目编号:2021GXJK531)和广东省2023年度教育科学规划(高等教育专项)课题“广东人口高质量发展下银龄教师资源挖潜路径和机制研究”(项目编号:2023GXJK161)的研究成果。

人口问题始终是我国面临的全局性、长期性、战略性问题,人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事。2023年5月,二十届中央财经委员会第一次会议专门关注人口问题,首次提出“以人口高质量发展支撑中国式现代化”的重要论断和工作要求[1]。2024年3月,全国两会也高度关注人口高质量发展,代表委员们针对相关问题展开热议。人口高质量发展已经成为当前具有极端重要性和紧迫性[2]的时代命题,是中国式现代化的基础条件、高质量发展体系的重要构成、人口发展理念的因时而新,对我国人口未来发展趋势、发展模式、发展方式和发展目标作出了深刻判断和方向指引[3],系统回答了关于人口发展的理念、动力、内核、目的和使命等一系列理论和实践问题,是探讨人口发展问题的最新理论基点。人口高质量发展的时代命题下,统筹解决生命周期两头的“一老一小”问题,既是当前全社会普遍关注的民生需求,更对促进人口高质量发展具有重要意义。其中,高职院校应当承担何种职责,又该如何行动,值得深入思考。

一、人口高质量发展视角下推进“一老一小”服务体系建设的必要性

我国人口“少子化”“老龄化”特征日益突出,“一老一小”问题成为我国人口高质量发展的最突出问题。持续推进“一老一小”服务体系建设是解决我国人口问题、推动人口高质量发展的主要发力点。

(一)“少子化”“老龄化”特征日益突出

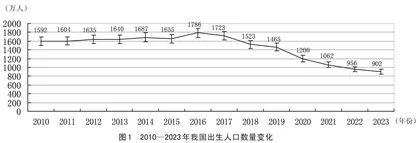

一方面,生育率持续低迷,出生人口数量连年走低(具体见图1)。根据国家统计局公布的数据,2022年,全国全年出生人口数量为956万人,自1950年以来首次跌破1000万人;全国人口总数比上年减少85万,我国人口正式步入负增长阶段。这是中国人口发展的一个方向性、历史性的变化,也是史无前例的人口变动分水岭[4]。2023年,全国全年出生人口继续下跌至902万人,人口出生率为6.39‰;全国总人口也继续下跌,减少了208万人,人口自然增长率为负1.48‰。考虑到人口下滑的“惯性规律”[5],长期性的人口负增长和低生育率将成为未来我国人口最显著的趋势特点。

另一方面,60岁及以上人口持续增加,占比不断增大(具体见图2)。2021年,我国正式进入世界卫生组织界定的“深度老龄化社会”。2023年,我国60岁及以上人口29697万人,占全国人口的21.1%,其中65岁及以上人口21676万人,占全国人口的15.4%。我国正在经历“有史以来世界上规模最大、速度最快”的人口老龄化进程[6]。据联合国发布的《世界人口展望2022》(World Population Prospects 2022)预测,到2050年,我国人口总数将下降到13亿左右,60岁及以上老年人口将超过5亿。国际人口专家马西莫·利维-巴奇(Massimo Livi-Bacci)认为,生育率远远低于更替率,会导致代价高昂的不经济,从长远来看社会将不可持续;家庭规模缩小,将使得家庭在面临风险时更加脆弱;人口老龄化超过一定限度,将给社会制度带来沉重负担[7]。

(二)统筹解决“一老一小”问题政策明晰

“一老一小”工作具有理论溯源的相似性、发展模式的类似性、矛盾问题的相近性、解决途径的相通性,适宜统筹推进形成合力,发挥更大效益[8]。国家发展改革委在《关于促进养老托育服务健康发展的意见》答记者问时也指出,养老与托育在很多方面具有共同之处,都是直接服务于家庭,面向最需要社会关爱的人群,面临有效供给不足的问题,需要完善制度体系、凝聚各方共识、形成工作合力。系统谋划人口问题,统筹解决“一老一小”问题,成为解决我国人口发展突出问题的重要思路和政策选择。

党的十八大以来,我国密集出台相关规划和政策,推动养老托育事业发展和“一老一小”问题统筹解决。目前,我国养老服务政策体系已经基本建立,托育服务政策体系还在加快健全完善之中[9]。2012—2021年,10年间全国各类养老机构和设施总数达36万个,养老床位数达812.6万张,相比2012年底的416.5万张翻了近一番;全国幼儿园数达到29.5万所,比2011年增加12.8万所,增长了76.8%[10]。“十三五”期间,中央预算内投资逐年增加,累计投入196亿元支持“一老一小”服务体系建设。值得关注的是,“一老一小”人口服务体系纳入“十四五”规划和2035年远景目标纲要后,作为一种政策共识,极大地推动了地方政府积极作为。目前,我国429个市级行政区已全部完成“一老一小”整体解决方案编制工作,实现市地级全覆盖[11]。

(三)“一老一小”服务体系建设持续承压

解决“少子化”“老龄化”问题具有长远战略性和现实迫切性,需要系统的规划、持续的投入、精准的举措。要加强对养老托育事业发展的支持力度,着力推动“一老一小”服务体系建设。尽管经过长期投入和建设,我国在“一老一小”服务体系建设上取得了长足进步,但与人口高质量发展的需求相比,依然有较大差距。据预测,“十四五”时期,我国老年人口将以年均约1000万人的规模持续增长,养老服务还存在巨大缺口;目前约有35%的婴幼儿家庭存在入托需求,但入托率实际仅为5.5%左右,托位缺口大约为450万个[12]。在我国家庭空巢化、流动化、小型化趋势下,城镇家庭“一老一小”刚性的社会化照料需求庞大,养老护理至少有833万个岗位缺口,儿童照料至少有422万个岗位缺口[13]。由此可见,我国养老托育服务在供给总量、结构、专业化程度等方面都还存在明显短板,总量不足、区域城乡差距明显、普惠性不足、专业人才短缺等问题依然比较突出。养老托育服务供给与“一老一小”服务需求之间存在巨大鸿沟,“一老一小”服务体系建设必然会持续承受紧迫压力。

二、高职院校支持“一老一小”服务体系建设的应然担当

“一老一小”服务体系建设是人口高质量发展的重点任务,高职院校应履行教育使命、体现职教担当、彰显育训优势,发挥出应有的服务和支撑作用。

(一)服务人口发展的教育使命

从教育发展的规律来看,教育有两条基本规律,即教育的内外部关系规律。其中,教育外部关系规律认为,教育系统是社会系统的一个子系统,其与整个社会系统及其他子系统之间存在着密不可分的相互关系。这种关系概括起来就是“受制约”和“起作用”[14]。作为社会的两个重要子系统,教育与人口关系尤为密切。一方面,教育发展受到人口数量、人口结构、人口分布等的制约,人口变动成为影响我国当前教育政策制定的突出要素[15],教育的规模、功能、布局要与人口的数量、结构、分布相匹配[16];另一方面,教育对人口起作用,教育发展是人口发展的重要因素,教育可以促进人口发展、提高人口素质,对人口数量、结构、分布产生影响,让人口发展健康持续[17]。服务人口发展、社会发展是教育应有的时代使命。依靠教育来应对人口问题,是教育国之大计、党之大计重要作用的延续和提升[18]。教育要着眼强国建设、民族复兴战略安排,发挥其“正外部性”[19]功能,积极履行服务人口高质量发展的使命,为人口规模巨大的中国式现代化提供坚强支撑。

(二)培养技术技能人才的职教担当

从人才培养定位来看,不同教育类型错位发展,其人才培养规格各有侧重,对经济社会发展的支撑作用也各有差异。例如,学术本科以培养学术研究型人才为主要目标,而职教本科则更加重视技术和能力培养训练,培养技术技能人才[20]。从整个教育体系看,职业教育作为一种教育类型,深度参与产教融合、校企合作,更加侧重技术技能型专门人才的培养。而专业服务人才短缺是养老托育服务面临的突出问题[21]。为解决人才短缺问题,北京市专门出台《养老服务人才培养培训实施办法》,通过发放入职奖励的形式,强化养老托育人才队伍建设[22]。从人才规格上看,短缺的人才既不是学术研究型人才,也不是应用型人才,而是养老托育服务一线的技术技能人才。面向新形势、新情况,教育部颁布《职业教育专业目录(2021年)》,“中高本”职业教育涉老专业由4个增加到10个,托育领域专业由2个增加到5个,部分专业更是填补了普通本科在“一老一小”领域专业设置的空白,助力“一老一小”专业调结构、人才扩产能[23]。2022年新修订施行的《中华人民共和国职业教育法》要求职业教育“加快培养托育、护理、康养、家政等方面技术技能人才”,以国家法律的形式明确了职业教育支持“一老一小”服务体系建设的应然担当。

(三)育训一体的高职优势

从技术技能人才培养来看,高职院校本身就具有“育训并重、综合一体”的优势。育人与培训的有机结合,符合我国职业教育产教融合的基本办学特点[24]。在高职院校发展中,学历教育和社会培训同等重要,一方面发挥产教深度融合、校企深度合作的优势,培养具有岗位适应性的技术技能人才;另一方面也发挥智慧密集、技术引领的优势,面向社会、企事业单位开展社会培训,不少高职院校已经成为产业行业人才培训的主要基地。“育训并重、综合一体”不仅聚焦“职前”,而且着眼“职后”,面对科技快速变化和技能淘汰更新的挑战,提供持续性、贯通性、终身性的技术技能学习教育。“一老一小”服务体系建设所需的养老托育人才,不仅需要学历教育直接产出人才,也需要技能培训持续锻造人才,实现人才队伍持续的高质量建设。2020年12月,国务院办公厅印发《关于促进养老托育服务健康发展的意见》,提出推行养老托育“职业培训包”和“工学一体化”培训模式,这是对接养老托育人才培训需求的具体体现。不少高职院校本身具备职业技能资格授予资质,培养培训人才后能够直接授予保育师、育婴师、养老护理员、健康管理师、公共营养师等养老托育行业所需的职业准入资格和技能等级证书,以职业、就业、技能为基本逻辑,具有支持“一老一小”服务体系建设的突出优势。

三、高职院校支持“一老一小”服务体系建设的现实困境

近年来,我国高职院校不断提高办学适应性,加大对养老托育事业的支持,积极承担解决“一老一小”问题的社会责任,取得了积极成效。但与此同时,依然面临着不够、不准、不强、不稳、不紧等现实困境,限制了高职院校相应服务作用的进一步发挥。

(一)教育资源配置不够

养老相关专业归属于公共管理与服务大类。全国教育统计数据显示,2017—2019年我国普通专科公共管理与服务大类毕业生数保持在3.1万余人,2020年、2021年两年分别增加至3.6万、4.6万人左右。考虑到养老领域有关专业只是公共管理与服务大类中的一部分,其真正的毕业生人数就更少。毕业生人数少的前端是养老相关专业招生难问题。大量开办养老服务专业的高职院校,招生数停留在个位数的情况不少,招生好的学校也不超过100人[25]。从人才培养规模上看,这与我国目前的养老服务人才需求还存在较大差距,与新时代老龄化工作目标更是相差甚远。近年来,学前教育受到追捧,学前教育专科学校数、相关专业数增加,教育资源得到一定程度的充实。但是,增加的教育资源主要投入到3~6岁学前教育专业,以应对“全面二孩”政策下的学前教育规模扩张,而0~3岁婴幼儿照护、早期教育等有关专业的教育资源依然相对不足。总体来看,对比“一老一小”服务体系建设的急切需求,高职院校的养老托育教育资源配置还不充分。