多中心治理视域下高质量职教教师教育体系建构研究

作者: 童汝根 林丽思

[摘要]我国职教教师教育目前存在教师来源渠道受限,企业兼职教师数量不充足;教师教育层次失衡,职前职后一体化培养衔接不到位;治理体系结构不健全,治理主体单一化;兼职教师聘用管理体制机制不健全,经费投入总量不足等问题。因此,在探讨国际职教教师教育体系建设的经验举措的基础上,基于多中心治理理论,结合我国的现实情况,提出创建多渠道、灵活的职教教师供给体系;建设一体化、开放化的职教教师培养体系;健全多元化、数字化的职教教师教育治理体系;建立公平的、可持续的职教教师教育保障体系。

[关键词]职业教育;教师教育体系;高质量;多中心治理理论

[作者简介]童汝根(1983- ),男,江西萍乡人,华南师范大学教师教育学部,副教授,博士,硕士生导师;林丽思(1997- ),女,广东茂名人,华南师范大学教师教育学部在读硕士。(广东 广州 510631)

[基金项目]本文系2022年度国家社会科学基金教育学重大课题“新时代高质量教师教育体系建设及师资供需配给研究”的阶段性研究成果。(项目编号:VFA220007,项目主持人:王红)

一、问题的提出

近年来,职业教育(简称“职教”)对社会经济发展的作用日渐凸显。《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》中提出,到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技能型社会基本建成。职教高质量发展是建设技能型社会的必经之路,职教教师是职教高质量发展的第一资源,而高质量职教教师队伍建设离不开高质量职教教师教育体系的保驾护航。

关于高质量教师教育体系已有较多的研究成果。已有研究主要基于教师发展的不同阶段或根据教育构成要素来建构高质量教师教育体系,具有一定的普适性,但无法突出职教的独特性。高质量职教教师教育体系建构对培养良匠之师,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,推动中国式现代化进程中的职教现代化,贯彻落实党的“建设高质量教育体系”方针具有重大的理论与实践价值。

鉴于此,以多中心治理的视角来剖析我国职教教师教育存在的问题,汲取发达国家职教教师教育体系发展的经验,从职教教师队伍的供给、培养、治理、保障四个环节来探寻建构我国高质量职教教师教育体系的路径,增强体系引导教师队伍发展的适切性,对职教发展具有重要意义。

二、多中心治理理论视域下我国职教教师教育面临的困境

“多中心”的概念最初在1951年由迈克尔·博兰尼(Michael Polanyi)提出,20世纪90年代由奥斯特罗姆夫妇(Vicent Ostrom and Elinor Ostrom)发展为多中心治理理论。多中心治理以自主治理为基础,允许多个权力中心或者服务中心并存,通过相互合作从而减少“搭便车”行为,避免“公地的悲剧”和“集体行动的困境”,扩展了治理的公共性,建构政府、市场和社会三维框架下的多中心治理模式。[1]多中心治理理论强调通过多主体间的协同共治实现公共利益最大化,与我国职教教师教育体系的建构有高度切合性。

在一系列政策的指引下,我国职教教师教育取得了一定的成效,但从多中心视角审视发现,职教教师队伍的供给、培养、治理和保障四个环节均存在一些亟待解决的问题。

第一,供给层面的问题。尚未形成多元主体职教教师供给的局面,职业技术教育类师范专业生源少,教师来源渠道受限;兼职教师队伍建设不够完善,企业兼职教师数量不充足;某些新兴领域出现高素质“双师型”教师短缺等供需结构性矛盾。第二,培养层面的问题。硕士尤其是博士学历层次的教师占比少,存在教师教育层次失衡;高水平大学参与职教教师培养的积极性不高,多元主体培养未落实;校企合作培养不紧密;职教师范生就业不畅;职教类教师职前培养、入职教育和职后培训尚未形成有效衔接,导致教育课程内容重叠、散乱造成资源的浪费。第三,治理层面的问题。职教教师教育治理体系结构不健全;治理主体尚未形成多元化;职教教师队伍治理仍是政府包揽职权,职业院校治理的自主权不足,企业、行业组织参与不到位;各主体间的权责界限不清,教师个体和社会组织缺席治理的“形式化”“行政化”的传统模式与培育现代化、高质量的职教教师队伍格格不入。第四,保障层面的问题。兼职教师聘用管理体制机制不健全,教师资源配置的区域差异显著,经费投入总量不足,西部培养培训基地建设滞后。[2]

三、国际职教教师教育体系建设的经验举措

(一)多渠道的职教教师供给

随着职教迅速发展,一些国家存在大量的职教教师短缺的情况。西方发达国家一方面从学校教育体系内部来拓展职前职教类师范生新生源群体;另一方面从企业、行业协会等外部招聘渠道,补充更多行业精英到职业院校从教来解决职教教师短缺的问题。

1.拓展新目标群体,增加职前职教类师范生数量。在供给数量层面,为了增加后备职教教师的数量,德国通过拓展相关专业背景的本科毕业生、职业实践者、师范插班生等群体来扩大职教师范生新生源群体。[3]

在供给质量层面,为了保障教师队伍供给的精准性,一些国家采用职业倾向测试等定性评估的方式来选拔职教教师。德国是较早提出以职业倾向测评来了解职前教师的职业选择动机的国家,[4]随后芬兰等西方国家也采用各类型的职业倾向测试来选拔职前教师。

2.聘请行业专业人员,拓展职后职教教师队伍来源。为了应对职教教师短缺的问题,许多国家从企业或行业机构中聘用大量的兼职教师。2021年经济合作与发展组织统计的数据中,各国的职教兼职教师占据教师队伍的比例分别为:瑞士60%、荷兰58%、法国37%、德国35%、英国35%、意大利34%、瑞典20%、爱沙尼亚18%、丹麦13%、西班牙12%、芬兰7%。

一方面,各国通过提供针对性的经济激励与职业支持来吸引行业人才从教,如韩国将企业兼职的职教教师的工资增加10%以上来吸引行业骨干进入职业教育领域教学。[5]另一方面,各国提供灵活的途径使能工巧匠获得教学资格,成为职业院校的兼职教师。例如,美国实施的替代性职教教师执照,为具有相关工作经历的个人提供临时教师资格,并在其通过培训考核后颁发执照证书。韩国对具有国家相关技术资格的工程师、教授与没有相关教师资格的新兴行业(如自主驾驶、无人机、人工智能等)的专家提供教师培训课程;对没有既定教师培训课程的专家引入一个快速通道的教师培训方案,在接受培训后授予他们职教教师资格认证,以满足新行业对技能人才的需求。[6]此外,一些国家通过招募特定群体来解决相关技能领域教师短缺问题。例如,美国雇佣退休系统的退休人员;英国招聘具有相关技术知识、技能和经验的离职军人;瑞典招募有相关教学经验的移民,在接受专门的教师培训后从事教学工作。

(二)一体化的职教教师培养

一体化、多元主体参与的职教教师培养模式在国际上得到广泛应用,并取得了一定的成效。不同国家和地区的模式可能有所不同,但都倡导整合资源、建立合作关系,以提高职教教师队伍培养的质量和适应性。

1.职前职后培养一体化。职教教师职前职后一体化培养为各国高质量职教教师队伍建设奠定了基础。德国政府与企业合作,引导高校基于职业能力发展规律设计课程体系,改革本科与硕士阶段课程模式,形成了职前教育与职后培训相结合的职教教师队伍培养培训体系。澳大利亚形成了职前与职后融合的开放统一的职教教师教育框架。美国职教教师培养采取职前与职后培养相结合的模式,构成具有特色的替代路径与传统路径相结合的培养框架。英国则实施职前、入职、职后三个阶段有机结合的“三段融合”职教教师培养模式。

2.权责明确的多主体培养方式。多元主体参与的职教教师培养模式成为国际职教教师队伍培养的趋势。以“双元制”为特征的德国职教教师教育模式由高校、州教师教育学院、职业院校、企业共同参与办学,职前培养由综合性高校和师范院校负责,预备期的入职培训实习由州教师教育学院和职业院校负责,职后培训阶段由州教师教育学院和企业负责。美国“双师型”职教教师、英国“双专业”职教教师由高校、职业院校和企业三方共同参与办学,课程内容也由上述三方共同参与设计,各主体在职教教师不同培养阶段各司其职,权责明确。

(三)多主体参与的职教教师教育治理

随着时代的发展,协商民主成为世界的潮流,各国的职教教师教育治理顺应了潮流,治理主体从单一化走向了多元化。技术的发展使得数字化工具为多元主体参与职教教师教育治理提供了支撑。

1.治理主体多元化。多方利益主体合作与利益协调的治理推动了职教教师教育的发展。澳大利亚的职教教师教育治理由政府、行业企业、培养机构、专业组织、教师在内的利益相关者在博弈中构成了多元主体共同参与的教师教育治理体系,如其职教教师准入标准是由政府人员、各行业代表、职教教师和其他利益相关者共同组成的委员会来协商、开发和制定的。[7]英国实行的是多元协作共治的职教教师治理机制,在其治理框架中行业组织、企业等主体发挥着极大作用。[8]

2.治理工具数字化。随着科学技术的发展,治理工具的数字化支撑了多元主体参与职教教师教育治理。例如,德国搭建的电子政务和数字化学校管理体系,为多元利益主体参与治理提供了条件。英国的职教教师教育治理工具数字化进程中形成了政府部门协同、行业企业主导、教育机构推动、社会组织,各利益相关方共同参与治理的特色。英国的研究机构、社会组织、高等教育、培训行业等多元主体共同开发教学工具包(Digital Pedagogy Toolkit)、数字资源库建设和教学模式,为教师将数字技术融入课程教学提供了技术支持。[9]

(四)完善的职教教师教育保障

许多国家通过颁布相关的职教教师教育政策、规范教师专业标准、发布教师教育机构认证标准、加强对职教教师队伍的评估考核来确保职教教师教育培养质量。

1.完备的政策制度保障。职教发展较好的国家其职业教育法律都是比较完善的。英国职教教师的培养与其完备的法律体系密不可分,其政府颁布的《技术教育法》《巴特勒教育法》《就业与训练法》等法律规范了职教教师队伍培养。[10]此外,英国针对教师的职前教育、入职培训和在职进修都颁布了专门的法规条例。德国出台专门针对职教教师的法律,如《职业教育法》《高中阶段职业教育专业或职业教育学校教师培养与考试的框架约定(教师类型5)》对职教教师的专业能力做出了具体的要求。澳大利亚相继出台的《发展为具有熟练技能的澳大利亚》《连接未来的桥梁》《2015 年注册培训组织标准》等政策文件规范了职教教师教育的发展。[11]

2.强有力的职教教师质量保障。职教教师培养体系较为完善的国家对职教教师的准入、认证、考核都有明确规范的标准。

在认证标准层面,美国和德国在学历上皆要求本科学历及以上,且德国要求职教专任教师是师范毕业生;在实践工作经历上,德国要求申请职教教师者具有5年以上的企业工作经验,美国为1~2年。在教师资格证书体系层面,美国的职教教师资格证书分为三个等级,每一级证书的获取都要通过相应的培训进行定期更新认证。在认证主体层面,美国认证的机构为各州教育部和非官方教育组织;德国认证的机构为大学和教育部。[12]在对职教教师队伍培养质量评估考核层面,美国、澳大利亚、英格兰通过制定相关标准对教师教育机构进行项目认证来考核教师教育质量。德国、芬兰的财政经费投入与职教教师培养培训质量的考评结果相挂钩。德国的教育部门通过委托特定的机构和组织对职教教师教育项目进行跟踪调查、评估,并将结果与政府对教学项目的审批和财政拨付挂钩。[13]

四、多中心治理视域下我国高质量职教教师教育体系建构

教师教育体系的“体”意指任何承担教师培养和培训的实体机构及其构成要素,“系”是指保障上述教师教育实体机构得以运行的相关制度。[14]这里界定的高质量职教教师教育体系是指职教教师队伍供需均衡导向下具有中国式现代化的时代特征、符合国情、能及时响应师资配给、满足职教高质量发展需求的,呈现高质量、公平性、开放性、灵活性、专业化和一体化六个特征的职教教师教育体系。

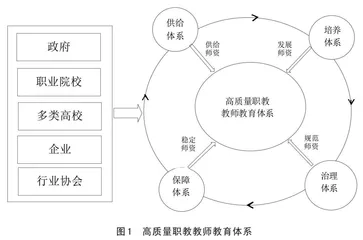

基于多中心治理视角建构的职教教师教育体系强调,政府作为关键性主体,是职教教师教育的顶层设计者,主导教育政策和方案制定;职业院校作为教育执行主体,承担教学实践和基地培训;多类高校作为理论培养与培训主体,包括高水平综合性大学、理工大学、普通师范高校和职业技术师范院校等提供系统化理论培养和培训;企业作为实践性主体,负责岗位实践培养;行业协会作为指导性主体,研制标准并促进各方沟通协调。以政府、职业院校、多类高校、企业、行业协会等多元主体为中心,建立健全供给体系、培养体系、治理体系、保障体系来支撑高质量职教教师教育体系的建构(如下页图1所示)。