中高职一体化课程组织衔接的逻辑脉络与实践路径

作者: 史丽晶 林映巡 韩江萍

[摘要]课程衔接是中高职一体化人才培养的实质与核心,是实现中高职教育协调发展的关键。中高职课程组织衔接的关键作用,可以从垂直组织、水平组织两个组织方向和学科的内在逻辑、学习者的心理发展顺序与职业能力发展逻辑三条基本逻辑来深入理解。以学前教育专业为例,发现中高职课程组织衔接面临培养目标定位不明确、专业课程设置存在断层现象、协商机制尚未健全等现实困境。对此,应从培养目标的清晰定位、课程设置的统筹规划和衔接机制的有效构建三个方面着力,探索中高职一体化课程组织衔接的有效路径。

[关键词]中高职一体化;课程组织;课程衔接;学前教育;实践路径

[作者简介]史丽晶(1981- ),女,黑龙江兰西人,广东技术师范大学教育科学学院,副教授,博士,硕士生导师;林映巡(1999- ),女,广东汕头人,广东技术师范大学教育科学学院在读硕士。(广东 广州 510665)韩江萍(1974- ),女,河北石家庄人,教育部课程教材研究所,副研究员。(北京 100029)

[基金项目]本文系教育部课程教材研究所2022年度重点研究项目“职业院校课程教材与人才培养质量研究”(项目编号:JCSZDXM2022013)和2023年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“教师发展视角的义务教育课程标准实施水平研究”(项目编号:23YJA880042)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G712 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)15-0089-08

中高职一体化人才培养是构建现代职业教育体系的重要途径,其旨在打破学历壁垒,使中等职业教育和高等职业教育能够有机衔接,培养适应社会需求的复合型技术技能人才。课程衔接是实现中高职一体化的关键工程,也是中高职一体化的现实诉求[1]。衔接在于促进课程内容的纵横联系,使学生在承载着教育内容的环境中得到最佳的学习累积效果[2]。基于课程组织的衔接性原则,本研究以学前教育专业①为例,对中高职一体化课程组织衔接所需要考虑的培养目标、课程组织要素、专业课程设置与衔接机制进行具体分析,以探讨其可行的实践路径,为该专业的中高职一体化发展提供相应的思路和解决方案。

一、课程组织与课程衔接

(一)课程组织的内涵与基本原则

课程组织是指将各种课程要素和课程内容合理地进行排列组合与设计,以形成课程类型和结构的过程[3]。同时,各种课程要素在课程结构体系中可以形成合力,共同推动课程目标的实现。课程组织包括学习经验和课程内容的组织两个方面,在其动态运作过程中,需要遵循两条基本原则:一是统整性原则,是指整合学科分割所造成的碎片化知识,避免学生的知识体系变得狭窄、僵化、与现实生活脱节。二是衔接性原则,是指课程各要素之间所呈现的垂直关系与水平关系。例如,学科内容与学习单元的次序关系是一种垂直关系,课程内容中各要素之间所形成的关系则是一种水平关系。美国课程学者波斯纳(Posner G J)认为,课程组织的重要功能在于使要素相互依赖、相互协调,形成整体一致性,以实现课程在不同学段能够有序衔接,内容上相互呼应[4]。因此,妥善处理好课程的衔接问题是课程组织的关键。

(二)课程衔接的意蕴

课程衔接通常会随着课程的意义、结构、层级和发展时间的不同,而呈现出多种内涵。美国学者奥利维尔(Oliver A I)率先提出了课程组织的水平衔接性,认为衔接是与相关性同义的,即研究同一时间中至少两个元素之间的关系[5]。英国学者迪瑞克特(Derricott R)认为,课程衔接包括四个重要概念,即“转衔”“联结”“继续”“结构”。转衔是描述从一个阶段过渡到另一个阶段的简单过程;联结伴随着转衔历程,有助于转衔过程更加顺畅;继续指的是状态无受干扰或打断;结构则涉及整体各部分的搭配和安排,包括逻辑结构、心理结构和物理结构[6]。奥勒斯坦和汉金斯(Ornestein & Hunkins)对衔接的理解更加包容广泛,认为衔接应涵盖连续性、顺序性和统整性,垂直衔接是指课程内容的顺序安排,包含学习经验的直线重复连续性、深化和拓宽的顺序性;而水平衔接指的是不同科目间在同一年级之间的联系[7],这一理解与奥利维尔相同。我国台湾学者欧用生同样认同垂直与水平双层组织层面的课程衔接概念,认为课程衔接包括课程的范围和顺序两个方面,范围指的是课程中的实质内容、价值、技能和学习经验,而顺序则是适当排列这些因素,即课程的垂直组织。为了使课程衔接更加顺畅,需要遵循四个原则,即连续性、顺序性、均衡性和统整性[8]。

虽然学者们对衔接的具体理解有不同的侧重点,但他们的说法并不矛盾。首先,学者对衔接的理解基于不同的层次。例如,学程之间的衔接,或学科内在及相互之间的衔接,这些都是课程在不同时间和空间下所要面对的衔接问题。其次,学者都认同存在垂直组织和水平组织的衔接。从衔接的意义上来看,两者是互相兼容而非排斥的。因为课程的垂直组织和水平组织并不像数学上的纵横两轴二分法般分明。事实上,在不少情况下会表现为既是垂直组织也是水平组织。总体来说,如何能让课程实现紧密的衔接才是讨论的核心,考虑的重点更多在于不同学科的结构和内容、不同学程之间的对接和学习者的需要。

二、课程组织衔接的基本逻辑脉络

衔接作为课程组织建设的核心环节,是中高职一体化人才培养方案研制的重点。中高职课程组织衔接的关键作用,可从以下两个组织方向和三条基本逻辑来深入理解。

(一)垂直组织和水平组织

垂直组织(又称纵向组织)是指学习经验在不同层次上的有序组织。通过这种有序组织,学习者能够层层深入、逐步递进地开展学习。垂直组织以“连续性”和“序列性”为标准,连续性强调直线式地呈现主要的课程要素;序列性要求后续内容建立在前面内容的基础上,同时加以进一步、广泛的开展。课程的水平组织(又称横向组织)是指对学习者的学习经验作有组织的联系。通过将学习经验组织成一个有机的整体,学习者的学习可以更加便利。水平组织一般基于“整合性”来开展,具体指的是在尊重差异的前提下,针对所选出的各种课程要素,寻找彼此之间的内在联系,整合形成一个有机的整体。泰勒(Tyler)认为,垂直关系和水平关系的重要性在于将不同范畴的课程要素和经验做有效的联结,这两种关系属于课程的“纵”和“横”的关系。我国学者张华认为,人类的身体和心理都是一个发展的过程,而学科知识也有着一个逻辑演化的顺序,因此垂直组织强调的是学习经验的进展性、阶段性、序列性和层次性,而水平组织则是通过横向关系来组织各课程要素,也就是整体地联系学生的经验与生活[9]。因此,要想建立中高职的课程组织衔接,首先要理顺课程组织的纵横关系,解决好两个学程之间专业知识分类的系统对接问题。

(二)学科的内在逻辑、学习者的心理发展顺序与职业能力发展逻辑

学科的内在逻辑强调按学科知识建构开展教育活动,包括学科内各个知识领域之间的内在关联,以及这些领域内部的逻辑关系,其作用在于确定学科内容的组织方式,保证课程内容的连贯性和系统性。当前,许多中高职课程体系的衔接是按照学科的内在逻辑进行设计的,采用“三段式”课程框架,即文化基础课、专业理论课和实践课程,注重在深厚的理论知识基础上再发展学生的职业能力,凸显知识体系的系统性和完整性。但这种传统的课程体系会产生一个问题,即许多繁杂和疑难的专业理论课程被安排在了中职教育阶段,而中职学生的学习能力水平通常难以为高职阶段的职业能力训练提供必要的理论基础,这在一定程度上违背了学生的心理发展规律[10],与学生的能力成长顺序是相违背的。

根据学习者的心理发展顺序设计课程,已成为教育理论界的一个基本共识。在该逻辑下,需要理解学生在不同年龄阶段的认知和情感发展,基于学生的年龄和认知水平来实现有效的课程组织,以确保课程内容符合其不同发展阶段的需求。按照学习者的心理特点来开展课程衔接,充分考虑到了学习者当前的认知阶段以及他们是如何接受知识进而发展能力的过程。这一理论逻辑使课程的基本结构顺应人的阶段性成长规律,关注到了知识的“阶梯性”,能够适应不同学段的学生。因而,只有在按照学科知识逻辑进行课程编制的基础上,明确中高职两个阶段的知识要求和技能水平,使两个阶段形成前后连贯、不断递进的螺旋式关系,才能实现课程组织衔接的有效性[11]。

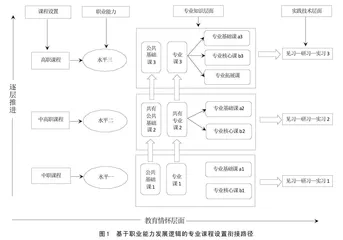

中高职课程组织衔接应以学生的职业能力发展逻辑为依据,即按照学生的职业能力发展水平划分人才培养阶段,在各个阶段中根据职业能力的形成需求,安排与之相适应的文化基础课、专业理论课与职业能力训练课。从内涵上看,职业能力是一种实际的、与具体情境相结合的做事能力,其成分既包括实际工作内容,也包括容纳这些工作内容的心理结构。职业能力的形成还是一个多要素交织互动的综合发展过程,其发展的每个阶段都需要相应的文化基础知识与专业理论知识作为支持,且这种支持需要以相应的职业能力发展水平为基础。传统职业教育课程存在的问题在于试图通过理论推导实践,从而达到培养职业能力的目的。然而,真正有效的职业能力培养路径是引导学生进入实践的行动逻辑,即将理论知识与实践相结合,使学生真正能够在实践中应用所学知识。从原理上看,中高职要构建能有效培养学生职业能力的课程衔接体系,在能力分析上须采用行动导向的现实原理,而非知识导向(学科的内在逻辑)的抽象原理。只有依据任务,采用行动观点所描述的职业能力,才能提供清晰的课程内容与教学方法设计路径。按照这一理念,中高职课程的关注点不在于确定学生应该学习哪些知识,而是需要先分析学生应当具备哪些能力、能做什么;然后,据此分析学生应当知道什么、理解什么。此时,行动不再仅仅是教学要达到的目标,而是课程组织的核心[12]。从顺序上看,以职业能力发展逻辑为依据的中高职课程是按照从简单能力到复杂能力的递进顺序来组织。这种排列方式既能很好地契合学生的学习能力水平,又能满足学生(包括那些不打算升入高职的学生)对理论知识的需求,也能确保中职阶段的专业课程由此形成一个相对完整的知识体系[13]。

基于以上分析,职业教育作为一种以培养学生职业能力为主的教育类型,在课程组织中除了要遵循一般的组织原则外,还必须反映出职业教育的规律和特点,如以就业为导向、以能力为本位,并且遵循职业能力形成规律等。因此,在中高职一体化课程组织衔接过程中,需要以职业能力发展逻辑为主,结合学生的心理发展顺序和学科知识的逻辑关系来更科学地设计课程,从而确保学生能够逐步获得与其能力水平相适应的职业知识与技能。

三、中高职课程组织衔接的困境

近年来,许多省份在探索推进中高职一体化人才培养的实践中取得了诸多成效。但与此同时,课题组在浙江、上海、湖南、重庆和江苏等地的调研中也发现,中高职一体化在推进过程中仍面临一些困境,主要体现在以下三个方面。

(一)培养目标定位不明确,能力递进性不足

中高职一体化中,中职的培养目标是为高职乃至本科教育输送具有扎实技术技能的生源,但由于中高职培养目标中未明确技能型人才和技术技能型人才的具体定位,导致中高职在人才培养规格上出现过于宽泛的情况,尤其是在培养目标的层次性上体现不明显。以学前教育专业为例,中职幼儿保育专业的培养目标是“保育员”,高职的学前教育专业培养目标为“幼儿园教师”。幼儿园师资的培养要求是“保教结合”,“保育员”和“幼儿园教师”只是两类岗位,关注重点在于岗位分类而不是能力衔接,难以体现中职之“中”与高职之“高”的“阈限”。此外,中高职课程培养目标的衔接应当呈现“能力递进”的状态。能力递进主要指学生在中职和高职阶段都能获得相同或相近工作范围的职业能力,且高职获得的职业能力水平应明显地高于中职[14]。由于培养目标的能力递进性不足,学前教育专业在课程组织衔接过程中,常常出现用终极性目标取代发展性目标的情况。

(二)专业课程设置存在断层现象,一体化设计不足

中高职课程衔接是以专业为基本单位进行的,专业课程设置不一致会导致衔接出现错乱[15]。目前中高职一体化专业课程设置大多缺乏进阶规划,一体化设计不足。首先是“桥梁课程”缺失问题。专业课程设置应体现为“螺旋式”递进衔接的逻辑,但目前中高职学前教育专业课程之间的“断层”现象严重,尚未在不同层次的文化课程之间、专业理论课程之间、专业实践课程之间建立起线性联系,“桥梁课程”“衔接课程”严重缺乏,导致课程体系连贯不紧密。其次是课程一体化设计不足。根据学习者的心理发展顺序,课程设置应呈现由易到难、由浅到深的逐层进阶过程,确保学生能够在不同阶段有连贯的学习体验,实现知识和技能的平稳过渡。但在学前教育专业中,目前中职阶段注重基础知识和理论的学习,而高职阶段则注重实践能力和专业技能的提升。学生在中职阶段没有足够的时间和机会去实践理论知识,造成他们在进入高职阶段时缺乏行动经验,面临知识断层或学习困难。这样缺乏跨阶段的课程一体化设计,使得专业课程不能最大程度地发挥作用,进而影响学生职业技能的获得和发展。