瑞典职业教育模式认同的逻辑向度与经验镜鉴

作者: 吴仕韬 祁占勇

[摘要]职业教育模式认同是职业教育社会认同的重要保障,关乎职业教育高质量建设的成效。瑞典职业教育模式认同遵循着校企合作的主体逻辑、工学合作的实践逻辑、产教融合的动力逻辑、普职融通的发展逻辑,囊括以分散合作与多元协同为治理特色,以课程实践、远程学习、教学工厂为品牌特色,以弘扬企业家精神、适配工业发展、聚焦公共事业领域为动能基础,以完善普职体系融通与推进普职课程融通为发展目标的内容体系。瑞典职业教育模式认同为我国从建构职业教育发展共同体、搭建工学结合育人平台、营造职业教育新生态等方面着手提升职业教育社会认同提供了经验镜鉴。

[关键词]瑞典职业教育模式认同;校企合作;工学结合;产教融合;普职融通

[作者简介]吴仕韬(1999- ),男,福建三明人,陕西师范大学教育学部在读硕士;祁占勇(1978- ),男,宁夏彭阳人,陕西师范大学教育学部,教授,博士,博士生导师。(陕西 西安 710062)

[基金项目]本文系全国教育科学规划2022年度国家重点课题“国际比较视野下职业教育社会认同的提升策略研究”的阶段性研究成果。(项目编号:AJA220023)

[中图分类号]G719.3/.7 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)15-0080-09

当前,我国职业教育正处于社会认同难提升的瓶颈化时期,这掣肘了职业教育高质量发展的进度,需要我国在“向外取经”的基础上,革新职业教育运行模式,以此破除钳制职业教育社会认同的关键因素。

放眼世界,革新职业教育运行模式,提高职业教育的社会认同,让更多优秀人才进入职业教育体系,成为各国职业教育改革发展的迫切任务。瑞典职业教育模式以“福利制”为内核基因,遵循着职业教育高质量发展的运行逻辑,在校企合作、工学结合、产教融通与普职融合四方面注入了“瑞典灵魂”,夯实了职业教育社会认同,成为瑞典响彻世界的教育名片。基于此,聚焦瑞典职业教育模式认同的逻辑向度,分析职业教育模式认同的基本内容,并以此为经验指向,能够为提升我国职业教育社会认同贡献智慧与方案。

一、瑞典职业教育模式认同的分析框架

职业教育模式认同源自职业院校师生群体和社会大众对职业教育地位、品质、模式等符号价值的需要,聚焦于职业教育特有的运作逻辑,彰显了民众对于职业教育类型化的接纳与认可,是职业教育社会认同的重要支撑部分,承载着职业教育高质量发展的价值基石。职业教育模式是职业教育的立身之本;同时,职业教育模式还集中体现了职业教育区别于其他教育类型的身份标签,是职业教育特殊性的话语集合。进一步说,职业教育模式内含工学结合、校企合作、产教融合等微观视域下的运行依循,又昭示着宏观层面普职融通的发展逻辑。基于此,职业教育模式认同是对职业教育实体依据与运行逻辑的认同,彰显了职业教育类型化与特色化的基本底色,内蕴民众对于职业教育存在与发展的情感介入。

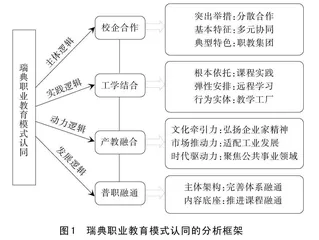

瑞典职业教育模式厚植“福利制”的国家体系,在体系建设、制度建构与环境渲染等领域遵循着缜密的运行逻辑,形塑了具有瑞典特色的职业教育模式,是瑞典职业教育社会认同的主体部分与情感渊源。瑞典职业教育模式以校企合作、工学结合、产教融合与普职融通为内涵要义,遵循着“主体—实践”“动力—发展”的逻辑主线,充实了职业教育社会认同的内容基础。第一,瑞典职业教育模式认同以校企合作为主体逻辑,践行“分散合作”与“多元协同”蓄力并行、同向发力的治理思维,彰显了以职教集团为外在标识的职业教育模式特色。第二,瑞典职业教育模式认同倚靠工学结合的实践逻辑,在课程建设、学习模式与环境建构上充分融入了“做学合一”的育人要素,夯实了瑞典职业教育育人实践性的基础。第三,瑞典职业教育模式认同以产教融合为动力逻辑,在运行中以弘扬企业家精神为文化牵引力,以适配工业发展为市场推动力,并将聚焦公共事业领域作为时代驱动力,激活了职业教育模式的内在活力。第四,瑞典职业教育模式认同锚定普职融通的发展逻辑,通过完善普职体系融通与推进普职课程融通等举措,铺设了职业教育提质增效的发展路径(如图1所示)。

二、瑞典职业教育模式认同的逻辑向度

瑞典职业教育模式认同遵循职业教育高质量发展的多重逻辑,形塑了以校企合作为主体逻辑、以工学结合为实践逻辑、以产教融合为动力逻辑与以普职融通为发展逻辑的模式认同体系。换言之,瑞典职业教育模式认同依托校企合作、工学结合、产教融通和普职融通等职业教育的模式特质,充实了瑞典职业教育社会认同的体系结构,成为瑞典职业教育高质量发展的价值意旨。

(一)校企合作:瑞典职业教育模式认同的主体逻辑

1.推行分散合作是瑞典职业教育校企合作的突出举措。在瑞典,资本的积聚和集中比多数先进的资本主义国家更进一步,国有化从来不是“一项原则”,并且瑞典国有部门规模较小,其作用是为占经济统治地位的大型垄断集团提供廉价能量、基础设施以及研究和开发。简言之,瑞典社会福利和民主政府其根本职责是为资本主义提供必要的政治和社会稳定,这也促成了瑞典“妥协与合作”的政治价值观,维系了瑞典相对平衡的政治生态[1]。可以说,“合作”作为瑞典公共事业管理中的必要角色,一直以来都是瑞典模式的灵魂所在。以“妥协和合作”为内核基因的瑞典政治文化传统渗透到职业教育与培训领域,促成瑞典职业教育形成了以中央集权为表征的分散式合作治理模式。

20世纪60年代以来,瑞典教育系统发生了重大改变,逐步由中央集权式的教育管理模式转变为非集中化和市场导向的分散式治理模式,这使得地方政府被赋予组织和提供公共教育的职责,市场要素在职业教育与培训系统中的比重逐渐加大。当前,虽然国家对于职业教育与培训的监管仍然存在,但资金和总体责任由地方政府负责,并由地方政府和不同的私人行为者执行[2]。换言之,瑞典职业教育与培训的分散式合作是嵌套于国家主义系统之下的多元合作模式。例如,瑞典高等职业教育与培训(HVE)受国家教育部门的严格监管,但其办学主体却是地方与私营单位,表现为私营教育企业承担起提供高等职业教育课程的主要职责。这类私营教育企业有一部分是课程的直接提供者,一部分则是作为撮合地方政府与雇主之间达成合作办学意愿的中介机构,提供代表雇主利益需求的课程,但两种提供方案都体现了市场化治理的价值导向和以分散式合作为内核的治理模式。

2.倡导多元协同是瑞典职业教育校企合作的基本特征。2000年,瑞典的工业利益相关者和工程行业工会发起高中技术教育认证计划(后成为技术学院计划),旨在通过公立和私立学校资源援助的形式推进面向工业和技术的高中教育方案的供应数量和质量。2006年,瑞典政府启动了初级和中等职业教育与培训的改革,推动建立了国家和地方各级教育与雇主之间的非正式关系。而后,瑞典当局于2009年正式建立了高等职业教育与培训系统,该系统作为国家权力下放和市场化的时代产物,凝聚了瑞典职业教育与培训中校企合作的多元主体色彩[4]。现如今,瑞典高等职业教育与培训更多地被认为是一种行业驱动的倡议,是基于市政当局(负责提供初级职业教育与培训)、雇主组织和工会之间的自愿、分权和区域合作而建立的认证计划,旨在提升技术型行业相关人员的手工技能。当然,该倡议还以一种新的组织结构挑战了全国性的组织机构。在新的组织结构中,商业和工业是职业教育与培训管理和发展的重要合作伙伴[5]。

3.组建职教集团是瑞典职业教育校企合作的典型特色。第一,瑞典当局重视职业教育区域联盟建设,有效发挥着地方企业参与职业教育办学的主体角色。有别于组建职业院校的区域联盟体,瑞典职业教育区域联盟建设更加侧重于企业跨区域地参与一所职业院校的建设,进而推进该职业院校的规模化发展,即表现为以区域一所学校为基础的多企业联合模式。以瑞典CNG(Curt Nicolin Gymnasium)为例,该学校作为瑞典公私合营型的职业教育机构,是瑞典职业区域联盟建设的集大成者。该学校最初是STAL(Svenska Turbinaktiebolaget Ljungström)公司旗下的一个制造厂,后由瑞典公司ASEA(后来的ABB)所拥有,并于20世纪90年代成功转设为私立职业学校。21世纪初期,为满足当地对熟练手工工人的需求,CNG联合市政当局和多家公司对工业技术方案进行了重大改革,这也导致学校的所有权从当地的一家公司完全拥有改为由参与当地工业的企业和市政当局的几家公司共同拥有[6]。迄今为止,CNG由当地工业部门(51%)和当地市政当局(49%)共同拥有,他们在学校的股份是通过一家控股公司管理,当地最大的制造业公司(Siemens)是控股公司的最大股东[7]。第二,技术学院作为瑞典职教集团的代表性教育产品,深刻彰显了以校企合作为主体逻辑的办学旨归。技术学院计划的倡议源自瑞典过去二十多年来劳资关系和工资谈判的结果,是一个以行动者联盟合作为内核的职业教育与培训产品。以工会为主的工业界联盟是技术学院的主要推动者,成为技术学院建设与发展的关键利益方。为使技术学院具备更正式的结构,瑞典于2007年成立了技术学院协会对其发展进行监管,这也意味着技术学院正式成为瑞典国家职业教育与培训的一大组成部分。当前,技术学院作为瑞典大型职教集团,其管理和监督涉及校企性质的合作囊括了瑞典26个地区,而这些地区几乎覆盖了瑞典一半的地方自治市区。同时,作为区域型的职教集团,技术学院的创办很大程度上取决于地方和区域行为者的共同行为,是通过市政当局自上而下的相互协调举措而推行的一项职业教育与培训计划[8]。

(二)工学结合:瑞典职业教育模式认同的实践逻辑

1.课程实践:瑞典职业教育工学结合的根本依托。课程实践是瑞典职业教育与培训的根本依托,促成职业教育工学结合的效益化实现。以瑞典高中阶段的职业教育与培训为例,该阶段的职业教育与培训主要以学校教育为基础,但要求学生在为期三年的学习中至少有15周的工作场所学习。对于高中阶段的学徒培训而言,同样要求学生至少有50%的工作场所学习时间[9]。也就是说,瑞典职业教育与培训的课程实践是以学生职业为导向的工学结合课程方案,包括实践课程和实践环境两大内容体系。一方面,实践课程建构了瑞典职业教育与培训工学结合的核心部分。瑞典职业教育与培训注重实践课程方案的提供,并将其视为职业教育质量保障的考量因素。瑞典实践课程虽说有通过国家职业包的提供形式,但更多指向的还是一种自立性质的区域实践课程,即以劳动力市场或“工作方向”为牵引,更加重视“职业语言”,更加关注“学生就业”的区域课程[10]。这类实践课程一般要求市政当局协同企业雇主和其他私人化部门以劳动力市场需求为依据,在国家一级的教育大纲要求指导下,共同制订课程方案,而后再经由市政府以职业包的形式颁布课程方案。另一方面,实践环境营造了瑞典职业教育与培训工学结合的稳定外部空间。对于瑞典职业教育与培训的学生而言,参与实践性景观形成了其职业身份形成的基础。学生在实践环境中养成基本的专业技能,获得相应的职业技能,进而获得个体性发展,形成职业身份。总之,瑞典职业教育与培训正试图为学生创造一个以真实工作场所为基础的学习环境,以发展他们的职业身份,并以此为支撑点最大限度地提升职业教育与培训体系的人力资本质量。

2.远程学习:瑞典职业教育工学结合的弹性安排。第一,在瑞典,大多数职业教育与培训具有远程教育这一项基本教学形式,而真正依托远程教育形式开展全部教学活动的典型例子是以在职培训为架构而建成的合同教育(瑞典语为Uppdragsutbildningar)。该教育作为近年来瑞典兴起并逐渐兴盛的职业教育类型之一,不仅彰显了瑞典职业教育灵活性办学的特色,也推动了瑞典职业教育高技术技能型人才培养的基础建设。合同教育主要由瑞典公共就业服务局与大学和学员共同承办,并接受瑞典公共就业服务局资助,适用于需要雇用工作人员的职业培训。合同教育的课程内容涉及学术瑞典语、其他预科内容和实习项目,其进行模式主要是依托全日制的远程学习而开展的学分制教学。迄今为止,瑞典已全面开设了药剂师、电器工程师、能源工程师、医生护士、教师和会计等职业在内的合同教育模式。合同教育在时间、地点和内容方面有很大的灵活性,雇主可以出于发展现有员工的技能或出于劳动力市场的原因而购买。概言之,合同教育的根本特质是职业教育与培训的远程教育化。合同教育通过远程化教学提升了学员的个体职业素养,成为当下深受追捧的职业教育产品之一。第二,瑞典高等职业教育通过模式的创新与项目的创建,为学员提供接受远程教育的选择。瑞典高等职业教育的核心是以工作实习为主的经验培训,课程周期平均为2年,学员既可以选择在校内完成相应的课程计划,也可以通过远程教育或组合交付的形式完成学业任务,但在此期间,学员必须参与几次实习以作为个人考核标准[11]。除此之外,瑞典市政成人教育(MAE)一部分外包课程,也是通过校本课程与远程课程相结合而开展 [12]。