技能获得理论视角下高职艺术设计类专业教学的问题审视与优化策略

作者: 路玲娟 仓平 郭丽莹

[摘要]不同流派的技能获得理论,都是试图借助于对不同等级技能的特征表现的剖析,揭示人们在经历从技能的低级阶段到达高级阶段时的职业能力、情感认知、实践认知转变。基于技能获得理论分析了高职艺术设计类专业教学存在的主要问题,并从标准引领、内容变革、教法创新、环境营造、团队升级五个方面提出高职艺术设计类专业教学的优化策略。

[关键词]高职艺术设计类专业教学;技能获得理论;技能获得模型;能力阶段

[作者简介]路玲娟(1972- ),女,江苏武进人,上海工艺美术职业学院,副教授,硕士。(上海 201808)仓平(1973- ),女,江苏盐城人,上海城建职业学院副校长,教授,博士。(上海 201415)郭丽莹(1972- ),女,黑龙江齐齐哈尔人,上海工艺美术职业学院,讲师。(上海 201808)

[基金项目]本文系2021年教育部人文社会科学研究规划基金项目“‘文创+’时代产教融合视域下艺术设计院校‘三教’改革路径研究”的研究成果。(项目编号:21YJA880043,项目主持人:路玲娟)

[中图分类号]G712 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)21-0098-05

高职艺术设计教育承担着培养高素质应用型艺术设计人才的使命。学界围绕高职艺术设计类专业人才培养提出了不同的教学改革观点,如多维融通策略教学改革,构建能力递进的“单元式”课程体系,采用研究型教学模式、行动导向型教学法、工作室化教学法等。在前人研究的基础上,本文基于技能获得理论对高职艺术设计类专业教学进行审视并提出改革建议。

一、技能获得模型的理论内涵

20世纪80年代以来,休伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfus,简称德雷福斯)与弟弟斯图亚特·德雷福斯(Stuart Dreyfus,简称斯图亚特)合作,把他们的哲学观点浓缩为一个具体的技能获得模型来阐述。斯图亚特最早在1980年的一份研究报告中以飞行员与外语学习者的学习过程为例,把人们掌握与提高技能的过程划分为五个阶段。后来,德雷福斯在2001年发表的《远程学习是何种程度上的教育?》一文中又增加了两个阶段,学术界通常把人们提高技能的这七个阶段称为“技能获得模型”。这七个阶段分别是新手阶段、高级初学者阶段、胜任阶段、精通阶段、专长阶段、驾驭阶段、实践智慧阶段。Dr.Benner在1982年提出临床护士“从新手到专家”的能力成长理论,分为新手、初级进阶者、胜任者、精进者、专家,各阶段能力划分标准本质上与德雷福斯一致,在细节上丰富了德雷福斯模型。Sweeney将“从新手到专家”的技能模型运用到图书馆员不同岗位领域技能的研究,根据研究对象的实际情况将其技能等级分为初学者、有能力者、熟练者、专家四个级别,按照图书馆访问、知识库、营销、协作、评估等不同实践领域划分各阶段职业能力的特点。

不同流派的技能获得理论,都是试图借助于对不同等级技能的特征表现的剖析,揭示人们在经历从技能的低级阶段到达高级阶段时的职业能力、情感认知、实践认知转变[1]。职业能力是指个体在特定职业领域内所具备的知识、技能、态度和行为的总和,使个体能够有效地执行工作任务并达到职业标准。情感认知是指个体如何识别、解释和调节自己的情感体验,以及如何使用这些情感信息来指导决策和行为。实践认知是指个体在实际活动中对环境、情境、任务和行动的理解和处理能力。实践认知强调的是知识与行动的结合,以及在具体实践中对知识的运用和创造。职业能力、情感认知和实践认知相互依存,共同作用于个体的职业发展。

技能获得理论强调技能获得与情境的紧密关系。学习者在不同情境下的技能水平会有所不同,职业技能的获得是一个与具体情境互动的过程,涉及身体和情感的全面参与。所有技能从低级阶段到达高级阶段的学习者,都经历了职业能力从“手忙脚乱”到“流利娴熟”的转变、情感认知从“一筹莫展”到“享受体验”的转变、实践认知从“理性思维”到“直觉判断”的转变。人的身体在技能获得过程中具有优先的认识论地位,即“从实践开始”而不是“从意识开始”[2]。任何一项技能都是在亲历实践的过程中获得的。在常态的实践过程中,学习者通过身体意向的导向性,积极直觉地进行“实践应对”[3]。

二、高职艺术设计类专业教学存在的主要问题

1.人才定位:难以体现专业技能目标层次。德雷福斯认为,所谓新手、熟手、精通者和专家的区别,主要在于技能的整体化和综合化、知识的积淀、情感的升华等方面的程度不同。《职业教育专业简介(2022年修订)》对艺术设计类专业中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科的人才培养定位分别用“技术技能人才”“高素质技术技能人才”“高层次技术技能人才”来描述。当前,同一艺术设计类专业,高职院校与职业本科院校开设的专业课程基本一致。通过采样中职学校、高职院校、职业本科院校的同一艺术设计类专业人才培养目标的描述,发现雷同问题的存在。

究其原因,第一,我国的高等职业教育成形于20世纪70年代末80年代初,大多数高职院校是从中等专业学校升格而来。2022年修订施行的《中华人民共和国职业教育法》首次以法律形式明确,职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。职业艺术设计教育与普通艺术设计教育在人才培养目标定位、教学内容、教学模式等方面要有较大区别。第二,我国现代艺术设计教育起步晚,主要借鉴国外艺术设计教育的课程与教学方法,还有很大的“中国化”空间,高职艺术设计类专业人才培养目标定位有待进一步完善明确。第三,随着我国社会经济水平的不断提高,设计产业迅速发展,对艺术设计人才的需求猛增,导致艺术设计类专业招生人数激增,如何在增加数量的同时保证教学质量成为教育专家最关心的问题。

2.学习内容:割裂设计理论与创新实践。德国学者巴德(Rainer Bader)将人类在工作情境中所表现的职业化的思维特质与行为状态总结为职业行动能力,它是一个包含不同维度知识、技能与行为的整体性概念。[4]《职业教育专业简介(2022年修订)》中,艺术设计类主要专业课程包括专业基础课程、专业核心课程、实习实训三类。各高职院校艺术设计类专业实习实训课程比例较低,实训基地数量很少,不能满足学生的实训要求。在这种情况下,学生对自身在项目中的角色定位和承担责任不清楚,设计表达能力无法得到系统性训练,缺乏开展项目实践的信心与责任感。

究其原因,第一,高职艺术设计类专业教师的企业实践经历相对较少,把企业实践收获转化为教学资源较少,实践教学能力不高,推动教育教学改革做得不够。第二,参与专业教学的企业兼职教师比例较低,新理论、新技术、新材料、新标准、新规范难以系统融入人才培养全过程。第三,高职院校侧重于对学生审美素养、设计理念的培养,忽视动手能力和实践能力的培养,导致学生毕业后仍然技术水平低、动手能力差。

3.学习环境:缺乏真实项目任务的职业工作情境。职业能力是在真实工作情境中整体性地解决综合性专业问题的能力,是人们胜任一项或相似工作任务所具备的能力。艺术设计类专业是交叉学科,具有跨学科性和当下性。学生不仅要掌握艺术设计的基本知识和专业技能,还需将之运用于设计项目实践,以解决实际问题。真实的艺术设计类职业工作情境,对提升学生职业能力具有重要作用。在教学过程中,艺术设计类职业工作情境涵盖从项目启动至完成的整个过程,包括与客户沟通、创意构思、方案设计、制作实施及最终呈现等环节。学生需综合运用创新思维、计算机辅助设计技术、沟通技巧和项目管理等多方面知识,提高应对项目变化的能力。

究其原因,第一,长期以来,地方政府对行业企业和其他社会力量参与职业教育的激励不足,致使他们参与职业教育实习实训基地建设的积极性不高,协同共建更无从谈起。学生参加实习实训的目的模糊、内容不清,加之指导教师的有效管理与监督缺失,导致学生缺乏完成设计项目的基本能力和素质,难以达到企业的用人要求。第二,设计是一门实践性很强的专业,但许多教师只重视理论不重视实践,专业能力低下。教师缺少设计企业实践经验,对设计理念、审美趋势、用户体验的把控不好,教学方法陈旧且与时代脱节,无暇改进课程并跟进设计行业发展,难以将真正有用的知识传授给学生。

三、高职艺术设计类专业教学的优化策略

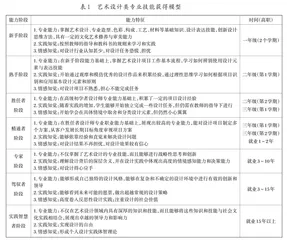

1.标准引领。根据德雷福斯的技能获得理论,每个专业职业能力获得阶段都有其学习特点和行为模式。因此,高职艺术设计类专业教学改革,首先要做好顶层设计。第一,引入“技能获得模型”,明确人才培养定位。一方面,将德雷福斯的技能获得理论运用于艺术设计类专业人才成长规律研究,形成艺术设计类专业技能获得模型(见下页表1)。另一方面,结合区域产业发展对艺术设计人才的需求、学校办学情况及学生学情等,确立清晰的高职艺术设计类专业人才培养目标,并将从新手到精通者的培养内容细化落实到每一学期,明确每个能力阶段的专业能力目标、实践知觉目标和情感知觉目标。第二,以人为本,构建能力递进的项目式课程体系。根据高职三年学制,设计好各能力阶段所对应的项目课程。项目与课程紧密结合,教学任务在项目实施过程中完成。新手阶段,开发艺术设计主题技能项目训练模块,使学生掌握艺术设计类专业的基础知识和基础技能,并通过校内实训室开展项目化教学。熟手阶段,开发企业真题再做项目训练模块,通过学习企业成功的设计项目案例,开展创新训练项目,帮助学生掌握设计工作流程,初步建立设计与市场需求结合的意识,并通过到企业参观与校内工作室开展项目化教学。胜任者阶段,学生的专业能力、个性差异显现,一部分具有较高艺术天赋的学生在学习过程中能够举一反三、触类旁通,专业能力飞速提升,同时以企业真实设计项目为训练载体,开发企业真题实做项目训练模块。在校企合作实训基地,在学校教师与企业导师的指导下,学生基本能够独立完成设计项目。精通者阶段,学生具有能够为企业开展较高质量设计服务的能力。因此,这一阶段采取顶岗实习的方式,学生深入了解企业运营模式、市场运作方法、先进管理经验和创新创业发展等方面的实际情况,全面提升设计能力。

2.内容变革。德雷福斯的技能获得理论强调,从新手阶段逐步达到实践智慧者阶段,每个阶段都有其学习特点。因此,专业教学内容变革要综合考虑学生学习特点、行业发展趋势与企业用人要求等因素。第一,与时俱进,不断更新教学内容。一方面,深入了解行业的现状和未来趋势,及时调整教学内容。例如,面对近几年国潮文化的兴起,企业急需能将传统文化元素融入现代设计的设计人才,许多学校就此进行了传统文化融入设计专业教学模式改革。另一方面,探索新工具和技术的应用,培养学生的创意思维和视觉表达能力。新的设计工具和技术不断涌现,为设计师提供了新的可能性,使他们能够创造出之前无法实现的设计作品。例如,将3D打印技术应用于艺术设计实践项目后期的设计打样阶段。第二,组织需跨学科解决问题的教学内容。要根据每个能力阶段,以“问题”为线索,以帮助学生建立项目设计的系统性思维,改善对项目的“紧张”情绪,增加对设计师职业的认知等为目标,组织对应的项目课程教学内容。学生要对设计工作流程有清晰的了解,形成解决问题的系统性思维,即从解决的问题出发,到设计思路的产生,形成具体的设计方案、设计表达,再成为投入市场的商品或服务。同时,根据设计项目前期、中期、后期的侧重点,围绕设计的创新性、审美性、消费者体验感、成本控制等内容,组织学生进行跨学科主题学习,如学习美术、艺术鉴赏、哲学、历史、文学、世界旅游、各国风情等知识。

3.教法创新。第一,根据艺术设计类专业学习规律,构建以典型设计项目为载体、以任务为驱动的现代化教学方式。例如,在“市场调研”教学时,教师采用现场教学法,示范如何做访谈、观察线下不同营销环境、观察消费者选购商品的行为特征,演示如何采集数据、分析数据等。同时,在专业课中潜移默化地融入传统文化内容,培养学生审美情趣、审美能力和艺术修养。例如,搜集非遗文创设计作品,引导学生分析其中蕴含的文化内涵、民族精神,交流对于作品的理解和感悟。第二,应用最新科技成果,创建虚拟仿真实验室,打造“零距离”文化体验,提高学生设计创作能力。虚拟仿真技术能够让学生在身临其境的体验中掌握专业知识和技能,提升设计课程的教学效果。例如,教授“陶瓷设计”课程,可引入陶瓷艺术设计虚拟仿真实验,使学生全过程体验瓷器制作过程。学生在陶瓷虚拟仿真系统中可以发挥自己的创造性,制作出漂亮的瓷器,有更好的造作体验,也可以欣赏到其他同学制作的陶瓷作品,互学互鉴。